『ボーはおそれている』 聖母の息子は童貞

アリ・アスター映画におおむね共通するテーマは、精神疾患と機能不全家族ルーツだ。出世作『ヘレディタリー/継承』にしても世代間の悲しみの継承が主題にされている。キャリア史上もっともよくわからないと評判の『ボーはおそれている』にしても、このあたりは明示的だ。

ボーはいちじるしく成長を阻害された男だ。彼の心のなかには、未解決のものや理解できていないことがたくさん転がっている。不安に苛まれて塞ぎ込んでいて宙ぶらりんな、基本的に思春期のような状態(アリ・アスター)

成長を止められた男であるボーは、親に植えつけられた罪悪感を抱えながら自己決定を回避していく典型的なアダルトチルドレン像。監督が指摘したように、彼の描写で重要なのは、意図的に持参しなかったフロスをあとになって必須の忘れ物かのように扱いはじめたことである……おそらく本当は母親に会いたくないが、言動を否定されつづけたトラウマにより自己決定する勇気がないから、無自覚にアクシデントを起こそうとする。そんな主人公の帰省アドベンチャーが問いかけるのは「大人になっても毒親の呪縛に囚われつづけるのか」。皮肉にも、物語の教訓は最初のセラピーで発せられている:毒のある井戸に戻ってはいけない。

【以下ネタバレ】

壮大な陰謀劇?

この作品の描写は信用できないことが徹底的な前提で、監督が言うように「ボーの体感を観客が経験する映画」然としている。たとえば第一幕だとパニック障害の視点表現として共感を集めたりしているのだが、こうした「信頼できない語り手」具合は、第三幕のプロットツイストに結びつく。

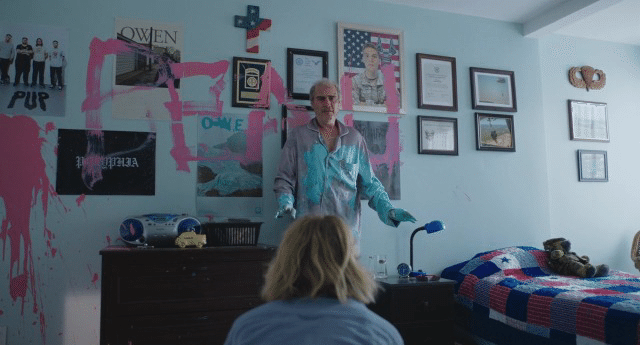

実家の展示を見ると、ボーの住居は母親モナの巨大企業MWグループが所有する薬物依存リハビリ施設で、彼は常駐アシスタントの一人だった。浴室天井の男は注意書きにあった蜘蛛に対する妄想と考えられるが、スタッフに助けを懇願する者がいたこと自体はおかしくない。

メジャーな考察は『ボーはおそれている』が『トゥルーマン・ショー』式の陰謀劇というものだ。第一幕では、家電も食べ物もコンビニもMW系で、街中の宣伝やポスターを介して母から子への脅迫じみた文言が張り巡らされてもいる。

モナ邸において、製薬やセキュリティを扱うMW従業員たちのポスターには、それまでの登場人物が映っていた。また、階段に飾られる親子写真は、ツーショットから監視映像に代わっていく。つまり、ボーは元々母親が管理する更生地域に住んでおり、セラピーから生活まで延々監視されていたことになる。

参照作品が『あなたの死後にご用心!』というのも納得だ。ボーは、最初から母親のテストを受けていたのだ。セラピストが"guilt"ではなく"guilty"と書く時点でなにかがおかしい。旅行の荷物が盗まれたのも仕組まれていたのかもしれない。とにかく、支配的なモナは、息子が帰省をしないことに怒り狂った。ここからはじまるのが、ボーの実家に帰る意志をはかるテストだ。

三つの試練

第二幕における第一のテストとは「幸福な両親」のもとでも帰省するか。ボーを轢いたグレースは地区でスープを配給していた人物で、夫とともにモナに雇われているようだ。医師ロジャーはボーの傷が開いても放置する雑な対応をしながら「今日か明日いつ帰省するか、君の選択だ」と強調する。グレースは罪悪感を抱いているのか、指令の電話を受けて「それは契約にない、私も母親だ」と訴え、ボーに監視カメラの存在を教えてしまう。ドラッグを譲渡した娘のトニは「お前は全部のクソテストに落ちた」と暴露して自殺する。

森では「幸福な新たな家族」が提示される。ここでもボーはテストに落ちた。母への贈り物の母子像を魅力的な妊婦にあげてしまい、父親かもしれない男にすがろうとした。

最終テストは「幸福なセックス」。ボーは、母親が死んだばかりだというのに初恋の人と性交してしまう。エレインにしても雇われ人だろう。彼女の母親はモナに借金していたし、少年ボーのあとMW社の広告塔になったのは彼女だった。大人になってロマンチックな再会を果たしたはずのエレインは、機械的に寝室に行き、なぜかモナのイヤリングをつけ、すでに知っていたかのように避妊具をとりだし、性暴行レベルの強引さで挿入に持っていった。再生タイミングにこだわっていたプレイリストにしても、音楽に集中してオーガズム(の演技)を条件づける仕事の技だったのかもしれない。マライア・キャリー「Always My Baby」はエレインの思春期に大ヒットした曲だ。

「どこまで事実で妄想なのかわからない」と宣言された映画だから、べつの考察もできる。ボーがモナを殺した殺人犯だとしたら……カウンセリングは殺意の有無を精査する刑事裁判用の診察、住居は牢屋、医師邸は精神科、森はセラピー、裁判は裁判かもしれない(森の遊びや劇は行動認知療法と似ているらしい)。つまり、従業員が大動員された大仰すぎる陰謀劇とは、主人公の妄想にすぎない可能性もある。いずれにせよ、重要なのは、ボーにとって母親の存在がそれほど大きくおそろしいことである。

聖母の息子

ギリシャ悲劇はいつも私を笑わせてくれた。だって、あれらの神々はものすごく狭量で不条理だよね。彼らにとっての正しい方法で敬意を払わない者をいつも罰している。まさにユダヤっぽい、超ユダヤ的だ(アリ・アスター)

「ユダヤ教のロード・オブ・ザ・リング」と冗談で謳われた『ボーはおそれている』の特色は、神話と宗教の要素だろう。ギリシャ神話を参照したという超常的な母親は、厳しい試練を与えつづけるユダヤ教の神のようでもある。nが連続するドイツ系の名字、葬儀方法などから、ワッサーマン家が母家族系ユダヤ文化であることは明らか。母への信仰をためす不条理な試練を与えられつづけるボーはさながらヨブであり、結果的には十戒の教えをやぶりまくった。一方、これまでの作品では監督みずから「欠けている」と認めていたキリスト教のシンボルも散りばめられている。たとえば第一幕の事故によって主人公は手のひらと脇腹に傷を負い、キリスト教徒に見守られるなか3日後に目覚め、森に行くとガラスが茨の王冠のように額に刺さり「純潔ではない妻候補のような女」に洗われる。つまり、ボーは神の子イエス・キリストなのだ!(ギャグ?)

とにもかくにも、この作品の母親は、息子の純潔に異様な執着を見せている。「一度きりの生殖のための性交」を強弁するモナは、幼い息子に「射精したら死ぬ」オナンの恐怖を植えつけた(オナンは創世記で地面に精液を放って神に殺された男であり、男性の自慰禁忌化のルーツとされる)。エレインとのセックスシーンでは医師に指摘されていた巨大な睾丸が映っている。あの腹上死を考察してみると……彼も彼女もオーガズムで死ぬ体質だったわけではなく、モナが薬を盛るなどして息子に毒の精液を宿させ、用意した避妊具に穴でもあけていたからこそ、毒を注入された相手が死んだ可能性がある。

子ども時代のクルーズも常軌を逸している。「10秒だけキスが許されてる」と明かしたエレインは、当時から実質的なセックスワークを課せられていたのだろう。仕組まれた初恋の効用とは、どこまでも受け身なボーが初恋の人を待ち続けるからこそほかの女と性交しなくなることだ。モナのボーへの接し方も節々でおかしく、ドアをあけっぱなしでシャワーを浴びたり、少女のかわりに自分とのデートを提案したりしている。とくに重要なのが、夜中に突然起こされたボーが絶叫することだ。家庭内で性的虐待を受ける子どもの典型的な反応だという。

子宮へと還る

『オデュッセイア』をベースにする『ボーはおそれている』で明示的なのが、入浴、ひいては水のモチーフだ。カウンセリングセンターの水槽、毒井戸の忠告、「男性にとっての完全な安全」を謳うMW洗髪コマーシャル、水道の停止、生存のためのペットボトル、訃報とともに侵食する水、不安を落ちつかせるための風呂(母親の写真つき)、医師邸の海関連のオブジェ、ペンキ、洗礼、演劇で襲いくる大波、クルーズ船、プールの死体、禁じられた射精、母乳を拒んだ叱責、エレインとモナと約束していた海上の夜空、溺死……主人公の名字からしてドイツ語で「水の者」である。

簡単に考えるなら、ボーにとって水はトラウマの根源だ。おそらく、モナは風呂場で性暴力、あるいはそれに近い行為を働いていた。幼いボーが勇気を出して拒否と懐疑を表明すると、あのおそろしい屋根裏にとじこめられた。この事件により、ボーの「個人としての主体性」は封印されてしまったのかもしれない。それを示すのがあのカオスな屋上シーンだろう。巨大なペニスモンスターは「精子だけの存在」と教えられた父親像なのかもしれない(割礼されていなかったから、父親はユダヤ教徒じゃなかった?それなら、散りばめられたキリスト教要素は、異教徒の父とユダヤの母どちらをとるかということかとしれない)。謎の男は「屋根裏の双子」としてクレジットされていたので、おそらく封印されたボーの「主体性」で、痩せ細った姿で母親からの愛=水を乞うている。逆説的に、本体のボーは、強権的な母親の庇護下こそ「完全に安全」と思わないと生きていけない環境に置かれつづけた結果、自律性を奪われ「成長が止まった」中年になっていったのだろう。

「成長が止まった男」の物語が出生からはじまり洞窟での溺死で終わることは理にかなっている。冒頭の出産シーンは「完全に安全」だった母親の羊水から強制的にひっぱりだされた状況とも受け止められる。ともあれば、最後の洞窟は「完全に安全」だと思い込まされつづけてきた母親の子宮のメタファーかのようだ。監督によると、ボート転覆は射精の暗喩。ボーは、すべてをコントロールする母親の子宮から出てきて母親の子宮へと還った。言い換えれば、母親に魂を殺された息子は、射精=大人になることすら禁じられ、自立できず、それどころか世界から母がいなくなったら死んでしまう。呪われし運命から逃げられないアリ・アスターの主人公らしい終焉だ。

催眠術にかけられたボーは、芝居のなかに入り込んで想像する。もっと主体性を発揮できていたなら、人生はどうなっていたのだろう?(アリ・アスター)

この希望なき映画でもっとも美しいものは、親子の「鎖」を断ち切った先を見せる演劇である。その道はあまりに過酷で険しいが、自己決定なくして自己充足は得られない。

いいなと思ったら応援しよう!