3ds MaxをメインのDCCツールにします

(約 5,300文字の記事です。)

一昨日までMayaを学んでいたのですが、最終的に3ds MaxをメインのDCCツールにすることにしました。もちろんモデリングまではZbrushとBlenderも使いますが、最終的に撮影環境は3ds Maxにします。そんな日記。

Blenderじゃダメなのか?

執筆記事関連で言うとBlenderの反応はとてもいい。対してMayaや3ds Maxはほとんど無反応。これはユーザー層の違いだ。

当然ながら無料ツール vs 有料ツールの違いもある。

もちろんBlenderでも有料/無料のシェーダーを試した。Eevee版のものやCycles版のものなど。結構散財した。だがセルルックの満足な表現には、

自然な線画(自然な入り抜き表現のある線画)

自然なトゥーンシェーダー(自然な影の表現)

この2つが同時に満たされる必要がある。そしてBlenderで試したときには一方がOKでも他方がNGだったのだ。両方満たすためにはとても面倒なプチプチプチプチという作業が必須だった。そしてその結果もあまりかんばしくない。要するに不満だったのだ。

何か違うのだが、何が違うのかわからない。試行錯誤で終わりが見えない。そして諦めた。

そこからは結構時間が経った気がする。色んな回り道をした気がする。ケモミミ少女になっておしゃべりしたりw

「自分が本当にやりたかったことは何だったのか?」

そして「自分が本当にやりたかったことは何だったのか?」という本質について自問自答し始めた。自分を取り戻したから、ようやく。

やりたいことは、セルルック調の絵を3DCGで作り出すこと。これだった。なので3DCGで主軸のリアル調の表現には実はあまり興味がない。なのでサブスタンス3Dペインター必須のリアルなPBR表現には、実はあまり興味がない。

だがセル画調の表現を3DCGで表現するとなると、実は結構面倒くさい。せっかくの立体物をセル画調に平坦に情報を圧縮する必要があるのだ。この情報変換がとても難しい。

かつてはBlenderで試して、諦めた。

でも、「セルルック調の絵を3DCGで作り出すこと」これが自分にとっての3DCGでのクリエイトの原点だった。

なのでそこに戻ろう、と。そしてその過程でオートデスク製品も試そうと思った。どうせならば全部リサーチしないと。もう、吹っ切れた。かねてからあった「Mayaコンプレックス」の解消だ。やろうと思えばできることがわかったのだ。だからアクセル全開で!

(……、実はこの時点では3ds Maxは論外だったw)

では「セルルック調の絵を3DCGで作り出すこと」、それを本気で求めるならば何が一番いい選択肢なのかを模索した結果。

Pencil+4というプラグインの重要性

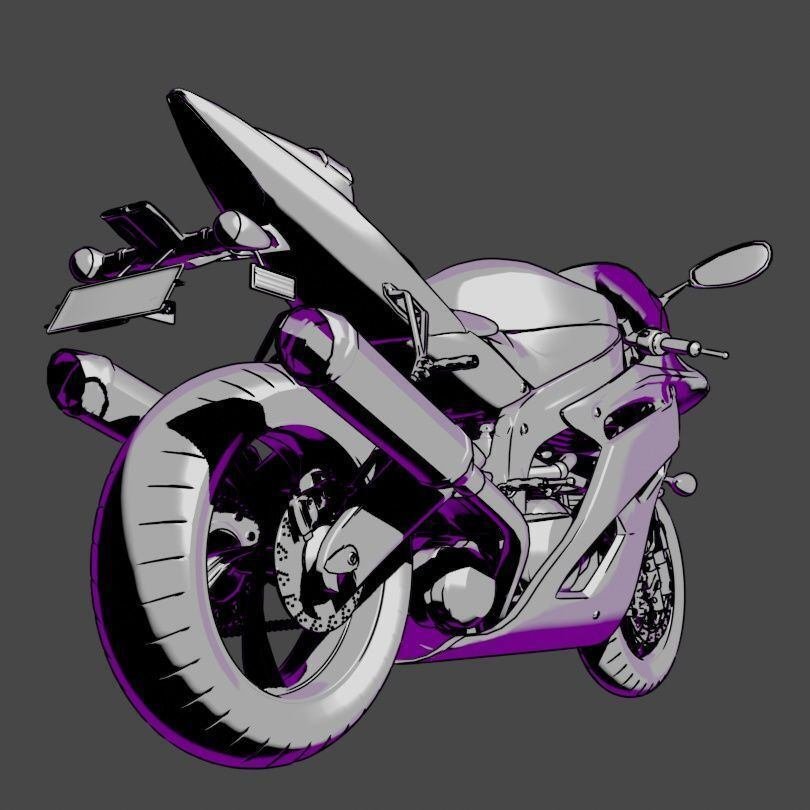

Pencil+というプラグイン、これは線画とセル画調の見た目(セルシェーディング)を2つ実現させるためのレンダラーだ。アニメーション3DCG業界では大御所の鉄板ツールと言える。

おっと難しいカタカナが並んだ。が、とりあえず3DCG前提で話を進める。

そしてオートデスク製品を自由に試せるようになった今、Maya、3ds Max、それらを利用したセルルックな表現を模索した結果、最終的に3ds MaxとPencil+4に辿り着いた。

このプラグインは強力で、簡単設定でかなり「いい感じ」のレンダリング結果を出せる。線画についてはもう凄い。簡単設定で狙った表現ができてしまう。そりゃ3DCGアニメーションの鉄板ツールになるわけだ。

そしてトゥーンシェーダーの性能も凄い。正確には制御用のUIの使い易さと、狙った影の作りやすさ。これのバランスがいい。今までBlenderの有料/無料のシェーダーを試したが、線画とトゥーンシェーダーの両方を満足させるアウトプットを出せるものに出会えなかった。だがPencil+4は違った。

ようやく自分が求めたい表現を手に入れることができた。

Pencil+にはMaya用と3ds Max用があるが?

実はこの判断のためにMayaと3ds Maxを両方、学んだ。

3週間ほど費やした。おかげでMayaも3ds Maxも、「何ができて何ができないのか」と「何が得意で何が不得意なのか」がわかった。時間とエネルギーを投資した価値があった。

もうMayaコンプレックスはない。だってMaya『も』使えるのだから。

そしてMayaとPencil、3ds MaxとPencilの違いを比較して得た結論がこちら。かなり専門的な話になる。

やりたいことがやれるのは「3ds Max+Pencilプラグイン」

自分にとって本当に必要だったものは、業界的にデファクトスタンダードなMayaではなくて、3ds Maxだった。ついに結論が出た。3ds Max+Pencilプラグイン、これこそが自分にとって本当に必要なものだったのだ。

ようやく決着が付いた。

この決着を付けるためには、Mayaを知る必要があったし、3ds Maxも知る必要もあった。そして当然ながらMaya+Pencil、3ds Max+Pencilも知る必要があった。

Mayaを学ぶ

3ds Maxを学ぶ

Maya+Pencilを試す

3ds Max+Pencilを試す

4つも試す必要があった。気が遠くなる。けれど、これに結論を出さないと前に進めない。やるしかない。やるしかなかった。

知らないならば「知って」結論を出せばいい

シンプルな話だ。未経験、使ったことがない?

だったら学んで使ってみればいい。

そこに答えがあるならば、求めればいい。逆にそれを知らずして「自分が心の底から納得できる、満足できる答えを得ることができるのか?」

他人のブログ記事やWebサイトの情報が本当に自分の今後の人生を決める材料になり得るのか?そこまで信頼できる情報か?

自分で試して体験して出した答えのほうが、確実だろ?だったら学ぶしかない。コツコツと1歩ずつ前に進むしかない。覚えるべきことは暗記カードに書き出して繰り返せばいい。覚えてしまえば、何とでもなる。

そして出した結論は、3ds Max+Pencilプラグインだった。

(ちょっと繰り返しになる。)

当然、Mayaを学んで、Maya+Pencilを試した結果の結論だ。というのも、Mayaの使い方を学び、特徴も理解した上で、Maya+Pencilの可能性を模索した。ところが「しっくりこない」のだ。

この直感はとても重要。

なんかおかしい。自分が欲していたものとは違う。この違和感を解消すべく、再び3ds Max+Pencilの可能性を模索した。そして色んな周辺知識を得た上で試した結果、3ds Max+Pencilが「しっくりきた」のだ。

こういう感覚はとても重要で、自分はこういう直感をとても大切にしている。

直感だけでなくて、これまで得た知識を総動員してMayaと3ds Maxを比べた結果、Pencilプラグインを軸としたセルルックな絵作りには3ds Maxがいい、Mayaではだめ、という結論が出た。

Mayaコンプレックスの解消

実は長年Mayaに対する未知のあこがれがあった。何かにつけてMayaが業界標準という話をよく耳にしていた。そんなにも凄いものなのか?と。そしてここ3週間でMayaの全貌を知り、得た結論は「大したものじゃない」これだった。Blenderの3.3系と比べて、さほど違いがない印象だった。もちろんアトリビュートとノードというシンプルな仕組みで色々と拡張されたMayaは、プログラミング的に拡張できる可能性がとても高いので柔軟性に富むが、だからといってDCCツールとして2022年の今、とんがって優れているか?といわれると、そうとも言えない。いい点もあるし、悪い点もある。

これがわかったのは、ひとえにMayaを学んだからだ。

知ってしまえば「未知」は恐怖ではなくなる。

だからさっさと腹をくくって挑戦してしまえばいいのだ。知ってしまえば怖いことなどない。「あぁ、あれね」それだけの事だ。

そして自分にとって必要なものの取捨選択できるところに辿り着いた。けど結論は、う~ん、という気持ち。Mayaは思ったほど凄くない。もちろん業界の事情によって「Maya一択」ということもあるだろう。その辺には関知しない。けど、個人的にはそんなにMayaに情熱を注げそうもない。使いにくいのだ。右手に負担がかかりすぎる点も懸念事項だ。

実際、Mayaの学習を始めてから右肩の調子が悪い。右手に色んな変な力が長時間加わっている気がするのだ。デスク環境の見直しが必要。主に地面からの高さの調整が必要そうだ。

知った上で3ds Max+Pencilを試した結果

何というか、いろいろ「しっくりきた」のだ。リアルタイムでビューポート上でのトゥーンシェーダーの様子がレンダリング結果と一致することや、懸念していた線画の再描画についてもほぼリアルタイムで再描画できる点がわかったことでそこも解消された。

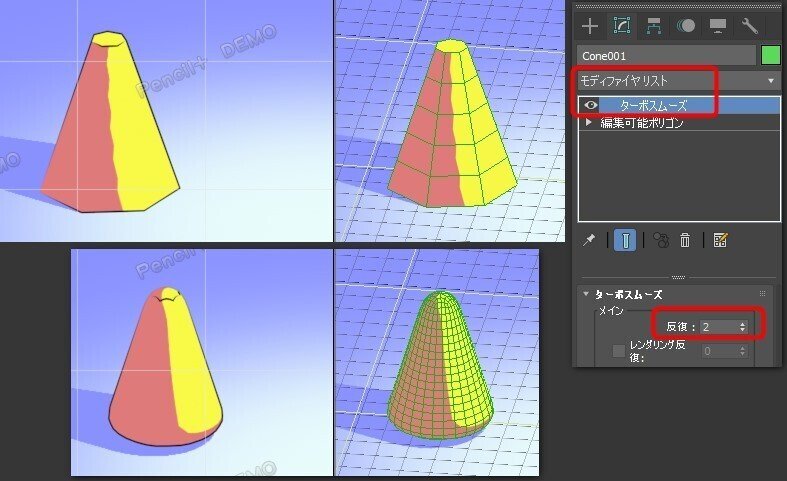

またBlenderと同様にモディファイアという概念でいつでも可逆で元のメッシュに色んな加工をできる点と、それらを生かしつつPencil+プラグインで線画とトゥーンシェーダーの絵を得られる点。

また3ds Max 2023にも追従してアプデ対応している点も見逃せない。

対してPencil for Mayaの場合はAPI関連の問題もあってMaya 2023についてはPencilプラグインは非対応をアナウンスしている。

これらも総合的に考慮して、Pencilプラグインの実力を発揮するためには3ds Maxのほうがいいという結論。

3週間前の、漠然とした、曖昧な理由で「Mayaか3ds Maxか?」ではない。

今は明確な理由を持って「3ds Max+Pencilプラグイン」と断言できるようになった。これはMayaを知り3ds Maxを知り、Maya+Pencilプラグインを知り、3ds Max+Pencilプラグインも知ったからこそ断言できた。

結構長い道のりね。

今後の予定

とりあえず方針は決まったので、これからは本腰を入れて3ds Maxを学び、3ds Max+Pencilプラグインでのセルルックな表現の追求に入っていきたい。もうぶれない。

Mayaについては、せっかく覚えた記憶を忘れない程度にいじり続けるか、暗記カードはあるのでいったんスパッと忘れて3ds Maxに集中すべきか、迷っている。あるいは適当なMaya本を細く長く続けて「いつでもMayaでも3ds Maxでも使える」状態にホットスタンバイさせる方がいいのか?ちょっと迷い中。

でも、どうやってもMayaがデファクトスタンダードなことはあと数年は変わらないので、使える状態にしておくことに損はない。もちろんBlenderについても。

Blenderについては主にモデリングでBlender+Zbrushで今後も使い続ける予定。というのも3ds Maxについてもまた、モデリングについてはそんなに優れたツールだとは思えなかったのだ。なのでリグ入れ直前までのモデリングについては、基本的にはBlender+Zbrushを考えている。モデル完成後のUV展開以降は3ds Maxで作業をしたい。

なので将来的にはBlenderと3ds Maxの比較も行なうことになると思う。どの工程をどっちに任せたほうが「より効率的なのか?」を探る価値はある。

というか、多分やる(笑)将来の話ね。

なお予定は未定。

【まとめ】3ds Max使いになります

なのでUV展開以降の工程、リギング、レンダリング出力までは3ds Maxをメインにする活動になる予定。逆にモデリングまではBlenderとZbrushを使い倒す予定。

3ds MaxとZbrushとのGoZ往復は今のところ考えていない。

メリットがほとんどない。

静的メッシュまではどんなツールを使ってモデリングしても差はない。FBXやOBJで往復可能な場合においては「何のツールを使っても大差ない」これは間違いない。

というわけで、4周目の「Mayaか3ds Maxか?」の結論が、ついに出ました。

今夜はこれにて失礼。駄文も書き殴ると凄い文字数になるなぁ(汗)

今回の創作活動は約45分(累積 約3,006時間)

(812回目のnote更新)

筆者はAmazonアソシエイト・プログラムに参加しています。(AmazonアソシエイトとはAmazon.co.jpの商品を宣伝し所定の条件を満たすことで紹介料をAmazon様から頂けるという大変ありがたい仕組みのこと。)

以下のリンクを経由してAmazonでお買物をするとその購入額の1~3%ほどのお小遣いが私に寄付されます(笑)以下のリンクを経由して頂ければ紹介商品以外のご購入でもOKですよ~。

いいなと思ったら応援しよう!