やさしい物理講座v137「移動する方向で「質量を持つ/持たない」が変わる粒子」

一方向に質量がなく、垂直方向に質量がある独特の種類のフェルミオンが予測され、この粒子は、ある方向に動くときは質量がゼロとなり、別の方向に動くと大きな質量を持つという、直感に反する奇妙な性質を示す。

これまで他のトポロジカル物質(注2)で観測されていたディラック粒子(注3)やワイル粒子(注4)とは異なる新型の粒子「スピン1粒子(注5)」および「二重ワイル粒子(注5)」が存在していることを発見された。

今回はそのような最新の研究報道を紹介する。

皇紀2684年11月17日

さいたま市桜区

理論物理研究者 田村 司

報道記事紹介

移動する方向で「質量を持つ/持たない」が変わる“奇妙な粒子”発見 国際チームが研究発表Innovative Tech

2024年11月07日 08時00分 公開

[山下裕毅,ITmedia]

このコーナーでは、2014年から先端テクノロジーの研究を論文単位で記事にしているWebメディア「Seamless」(シームレス)を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。

X: @shiropen2

米コロンビア大学や米ペンシルベニア州立大学などに所属する研究者らが発表した論文「Semi-Dirac fermions in a topological metal」は、物質中で特異な性質を持つ新しい粒子の存在を確認した研究報告である。この粒子は、ある方向に動くときは質量がゼロとなり、別の方向に動くと大きな質量を持つという、直感に反する奇妙な性質を示す。

2本の電子の道筋の交差点(黒い球)に存在する様子を示した

立体図

この特殊な粒子は「Semi-Dirac fermions」と呼ばれ、16年前に理論的に予測されていたが、これまでは人工的に作られた環境でしか観測されていなかった。今回、研究チームはジルコニウム、シリコン、硫黄からなる特殊な半金属「ZrSiS」の中で、この粒子の存在を初めて確認することに成功した。

研究チームは、この粒子を観察するために、半金属を極低温(-268度付近)まで冷却し、17.5テスラという強力な磁場をかけた。

このような条件下で、研究チームは赤外線を用いた精密な測定を行った。半金属に赤外線を照射し、その反射光を詳しく分析したところ、Semi-Dirac fermionsに特有の性質を示す証拠を発見した。特に、磁場の強さを変えたときの粒子の振る舞いが、理論的に予測されていた特徴と完全に一致することを確認した。

Source and Image Credits: Shao, Yinming, et al. “Semi-Dirac Fermions in a Topological Metal.” arXiv preprint arXiv:2311.03735(2023).

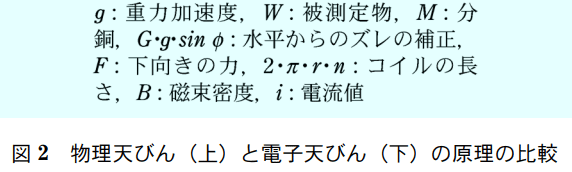

質量正確な計量

宮下 文秀

質量分析法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

質量分析法(しつりょうぶんせきほう、英: mass spectrometry、略称: MS) とは、分子をイオン化し、そのm/zを測定することによってイオンや分子の質量を測定する分析法である。日本語では「MS」とかいて慣用的に「マス」と読むことも多いが、日本質量分析学会では国際的に通じる読み方である「エムエス」を推奨している[1]。

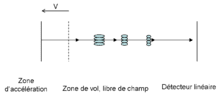

原理

高電圧をかけた真空中で試料をイオン化すると、静電力によって試料は装置内を飛行する。飛行しているイオンを電気的・磁気的な作用等により質量電荷比に応じて分離し、その後それぞれを検出することで、m/zを横軸、検出強度を縦軸とするマススペクトルを得ることができる。

質量分析では、試料分子が正または負の電荷を1つだけ持ったイオンの他、2価以上に荷電した多価イオン、イオン化の過程、あるいは装置を飛行中に解離したイオン(フラグメントイオン、かつては娘イオンとも呼ばれたが現在この呼称は推奨されない)、あるいは試料同士が会合した会合イオンなどが生成する。また、通常では分子は同位体を含んでおり、それぞれのピークはこれに由来する分子固有の分布をもって現れる。

マススペクトルはこれらの情報が全て含まれているため、場合によってはかなり複雑なスペクトルとなる。したがって、未知物質のマススペクトルを帰属することは容易ではない。 逆に、この豊富な情報量は、既知物質の同定や未知物質の構造決定にはきわめて強力な手段となるため、有機化学や生化学の分野で非常に多用され、また重要な分析法となっている。

歴史

1886年、オイゲン・ゴルトシュタインは、低圧力下でのガス放電において、陽極(アノード)から穴のあいた陰極(カソード)のチャネルを通って離れていく線を観察した。これは陰極(カソード)から陽極(アノード)へ移動する負に荷電した陰極線と逆方向である。ゴルトシュタインは、これらの正に荷電した陽極線を「Kanalstrahlen」(カナル線)と呼んだ。ヴィルヘルム・ヴィーンは、強力な電場あるいは磁場がカナル線を偏向させることを発見し、1899年、陽極線を質量電荷比 (Q/m) に応じて分離させる平行電場および磁場を持つ装置を組み立てた。ヴィーンは質量電荷比が放電管内のガスの性質に依存することを発見した。イングランドの科学者J・J・トムソンは後にヴィーンの仕事を改良し、圧力を減らすことで質量スペクトルグラフを作り出した。

質量分析法の現代的な技法のいくつかはアーサー・ジェフリー・デンプスターおよびF・W・アストンによってそれぞれ1918年および1919年に考案された。1989年のノーベル物理学賞は1950年代および1960年代のイオントラップ法の開発の業績によって、ハンス・デーメルトおよびヴォルフガング・パウルが受賞した。2002年のノーベル化学賞は、エレクトロスプレーイオン化 (ESI) 法の開発の業績によってジョン・フェン、ソフトレーザー脱離法 (SLD) の開発によって田中耕一が受賞した。

装置構成

質量分析のための機器を質量分析装置と呼び、質量分析計と質量分析器がある。試料導入部、イオン源、分析部、イオン検出部そしてデータ処理部から構成される。

巨大な質量分析計の例。

コンパクトな質量分析計の例。

試料導入部

試料を装置内に導入する部位。

試料が気体または揮発性物質であるか、あるいは液体、固体もしくは非揮発性物質であるかにより導入法は異なる。 また、質量分析計を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)や ガスクロマトグラフィー(GC)、キャピラリー電気泳動(CE)に直結し、移動相を導入することも可能である(それぞれ LC/MS (エルシーエムエスまたはエルシーマス)および GC/MS (ジーシーエムエスまたはジーシーマス)、CE-MS(シーイーエムエスまたはシーイーマス)と略称される)。

処理効率が問題となる場合には、試料導入をオートメーション化するためにオートサンプラーと組み合わせることもある。

イオン源

試料物質に何らかの作用を行って電荷を持たせる部位。目的に応じて、EI法、CI法、FD法、FAB法、MALDI法、ESI法など、様々な手法が開発されている。

EI(Electron Ionization、電子イオン化)法

試料分子、あるいは原子に熱したフィラメントから放出される熱電子を衝突させることでイオン化する方法。主に1価の正イオンが生成するが、多価イオンの生成も確認される。最も簡単なため気体試料のイオン化法として広く普及しているが、試料がフラグメンテーションしやすいため得られるマススペクトルは複雑になる。適用できる分子量範囲は1~1000程。

CI(Chemical Ionization、化学イオン化)法

何らかのガス(メタンなど)を予めEI法でイオン化しておき、ここに気体試料を導入することで試料分子と予めイオン化したガス分子の間で電荷交換反応を起こし、イオン化する方法。EI法にくらべてフラグメンテーションが起こりにくい。

試料をひげ状電極(ウィスカー)に塗布し、これを加熱して電圧をかけることで電極先端近傍に高電場を生じさせ、トンネル効果を利用してイオン化する。フラグメントが起こりにくいが、試料は揮発性があるものに限られる。

FAB(Fast Atom Bombardment、高速原子衝撃)法

試料をマトリックス(グリセリンなど)に混ぜ、ここに高速で中性原子(Ar, Xeなど)を衝突させることでイオン化する方法。試料を気化する必要が無いため、広範囲の物質に使用できる。適用できる分子量範囲は500~5000程。

MALDI(Matrix Assisted Laser Desorption Ionization、マトリックス支援レーザー脱離イオン化)法

試料をマトリックス(芳香族有機化合物など)中に混ぜて結晶を作り、これにレーザーを照射することでイオン化する方法である。タンパク質などの高分子化合物であっても安定にイオン化することができる。適用できる分子量範囲は1~1000000程。

ESI(ElectroSpray Ionization、エレクトロスプレーイオン化)法

主にLC/MSにて使用されるイオン化方法であり、大気圧イオン化 (API) 法の一種である。試料を溶媒に溶かして高電圧をかけたキャピラリーに導入・噴霧し帯電液滴を形成させ、更にここから溶媒分子を蒸発させることで液滴表面の電荷が表面張力に打ち勝ち液滴が分裂する。これを繰り返していき、最終的にイオンを生成する方法である。MALDI と同じく、高分子量化合物のイオン化に特に優れた特性(多価イオンを生じやすい)を示す。キャピラリーをヒーターにより加熱し噴霧するAPCI法とは異なるが、市販の装置ではイオン化部の交換のみで本体は共用できる場合が多い。もっともソフトなイオン化法の1つである。適用できる分子量範囲は200~1000000程。

APCI(Atomospheric Pressure Cheimcal Ionization、大気圧化学イオン化)法

主にLC/MSにて使用されるイオン化方法。400~500℃の高温加熱によって試料溶液を強制的に気化させた後、コロナニードルの放電を利用してイオンを生成させる方法である。その名が示すように大気圧下でのCIであり、気化した溶媒が反応ガスの役割をする。ESIよりはハードなイオン化法で、フラグメントイオンが若干生成する。低極性~中極性の化合物すなわち順相クロマトグラフィーでの分離が適用されるような化合物のイオン化に適している。

ICP(Inductively Coupled Plasma、誘導結合プラズマ)

気体に高電圧をかけることによってプラズマ化させ、さらに高周波数の変動磁場によってそのプラズマ内部に渦電流によるジュール熱を発生させることによって得られる高温のプラズマをイオン化法として利用する。金属単体の分析に使用。

他にも、ペニングイオン化を利用したDART法や、気相試料にリチウムイオンを付着させるイオン付着法 (IA) などの方法が考案されている。

分析部

イオン化された試料を分離する部位であり、m/zの近いピークを区別する能力(質量分解能)と測定可能質量範囲の二つの要素が重要である。要求される特性によって、磁場偏向型、四重極型、イオントラップ型、飛行時間型、フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型などの方法が使い分けられる。

磁場セクター型 (Magnetic Sector)

イオンを磁場中に通し、その際に受けるローレンツ力による飛行経路の変化を利用する分析法である。二重収束型は磁場セクターと電場セクターを組み合わせて、イオンの速度収束と方向収束の両方を行わせるようにした質量分析計で、質量分解能が高い。十分な正確さでmDa以下の計測値が得られるため、精密質量測定が可能。

四重極型 (Quadrupole, Q)

→詳細は「四重極型質量分析計」を参照

イオンを4本の電極内に通し、電極に高周波電圧を印加することで試料に摂動をかけ、目的とするイオンのみを通過させる分析法である。測定可能な質量範囲はm/z 4000程度まで。イオンビームが通過中に電圧を変化させることで通過できるイオンのm/zが変化し、マススペクトルを得ることができる。小型で比較的安価であり、また高速走査ができるためLC/MSなどに適している。一方、質量走査範囲が狭く、測定元素への干渉を引き起こし分解能もあまり良くないのが欠点である。

イオントラップ型 (Ion Trap, IT)

イオンを電極からなるトラップ室に保持し、この電位を変化させることで選択的にイオンを放出することで分離を行う。比較的安価で分解能も高いが、定量性の低さが欠点である。

飛行時間型 (Time-of-Flight, TOF)

→詳細は「飛行時間質量分析計」を参照

イオン化した試料をパルス的に加速し、検出器に到達するまでの時間差を検出する。すなわち、イオンが受け取るエネルギーは電荷量が等しければ一定であるため、m/zが大きいものほど飛行速度が遅くなり、検出器に到達するまで時間がかかる。この時間差を検出することで質量を割り出すことができる。原理上測定可能な質量範囲に制限がなく、また高感度である。

フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴型 (Fourier-Transform Ion Cyclotron Resonance, FT-ICR)

イオンを静電場と静磁場のかかったセルに導入し、イオン運動を励起するための高周波電圧を印加してイオンの周回周期を検出し、サイクロトロン条件から質量を算出するものである。極めて高分解能でありミリマス測定が可能であるが、価格が高い。

加速器質量分析 (Accelerator Mass Spectrometry, AMS)

加速器を利用し、物質を通過する際のエネルギー損失率の差などを利用して同重体などを除去し、特定の原子のみを計測するものである。考古学での炭素年代測定などに利用される。加速器を利用するため、非常に大掛かりな装置となる。

タンデム型

上記の分析法を複数組み合わせる方法である。まず第一の質量分離部で特定のイオンだけを取り出し、これを何らかの手段で開裂させ、生じたフラグメントイオンを第二の質量分離部で分析する。イオントラップとFT-ICRは単一の装置でこのフラグメントイオンの分析が可能である。試料が混合物の時や生体分子の構造解析などに利用される。一般に MS/MS (エムエスエムエス)と呼びあらわす。

検出部

分析部で選別されたイオンを電子増倍管やマイクロチャンネルプレートで増感して検出する。ファラデーカップで検出してカウントする形式もある。増倍管の数により、単一チャネル検出器あるいはマルチチャネル検出器と呼称される。

データ処理部

得られたデータからマススペクトルを作製する。また、多くの化合物(タンパク質など生体分子を含む)についてはマススペクトルのデータベースが作成されており、これと比較することで容易に試料の同定ができるようになっている。

トポロジカル金属中の半ディラックフェルミ粒子

物理学Rev. X

Yinming Shao、Seongphill Moon、A. N. Rudenko、Jie Wang、Jonah Herzog-Arbeitman、Mykhaylo Ozerov、David Graf、Zhiyuan Sun、Raquel Queiroz、Seng Huat Lee、Yanglin Zhu、Zhiqiang Mao、M. I. Katsnelson、B. Andrei Bernevig、Dmitry Smirnov、Andrew J. Millis、D. N. Basov

受け入れ られる

2024年10月23日

質量のないディラックフェルミオンとワイルフェルミオンを持つトポロジカル半金属は、量子材料研究の最前線を表しています。2次元(2D)では、16年前に、一方向に質量がなく、垂直方向に質量がある独特の種類のフェルミオンが予測されました。これらの非常にエキゾチックな準粒子(半ディラックフェルミオン)は、強い理論的および実験的関心を呼び起こしましたが、検出されないままです。磁気光学分光法を用いて、半ディラックフェルミオンの特徴的な特徴 - ランダウ準位の (B^{2/3}) スケーリング - を原型的な節点線金属ZrSiSで実証します。ZrSiSを含むトポロジカル金属では、節点線はバンド縮退を孤立した点から運動量空間の線、ループ、さらには鎖まで延長します。である𝑏私𝑛私𝑡私𝑜計算と理論モデリングにより、観測されたセミディラックスペクトルをZrSiSの節点の交点に特定します。交差する節点線は連続体吸収スペクトルを示しますが、交差で(B ^ {2/3})としてスケーリングする特異点を持ちます。私たちの研究は、交差する節点線の複雑なトポロジーから現れる隠れた準粒子に光を当て、線形光学応答で量子幾何学を探求する可能性を強調しています。

トポロジカル物質中の新型粒子を発見 -ディラック・ワイル粒子に次ぐスピン1および2重ワイル粒子-

概要

東北大学大学院理学研究科の佐藤宇史教授、博士課程後期1年 高根大地、同材料科学高等研究所の相馬清吾准教授、高橋隆教授、同多元物質科学研究所の組頭広志教授、高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所の堀場弘司准教授、およびケルン大学(ドイツ)の安藤陽一教授らの研究グループは、高輝度放射光を用いた光電子分光実験(注1)により、コバルトシリサイド(CoSi)の内部に、これまで他のトポロジカル物質(注2)で観測されていたディラック粒子(注3)やワイル粒子(注4)とは異なる新型の粒子「スピン1粒子(注5)」および「二重ワイル粒子(注5)」が存在していることを発見しました。これらの新型粒子は結晶がもつカイラルな特徴(注6)により形成されたもので、不純物や欠陥からの散乱に対して強いトポロジカルな性質を持っています。今後、これらの新型粒子が示す物質機能の開拓が進むとともに、放射光を駆使することでさらに新しい粒子の発見が期待されます。

本成果は、米国物理学会誌フィジカル・レビュー・レターズの注目論文(Editors' suggestion)に選ばれ、2019年2月20日(米国東部時間)に、オンライン公開されました。

研究の背景

グラファイトから単原子層を剥離したグラフェンにおいて「ディラック粒子」が発見され、これが2010年のノーベル物理学賞の対象となったことから、その後のディラック粒子の研究に火がつきました。ディラック粒子はもともと、1928年に英国の物理学者ポール・ディラックが相対論的なフェルミ粒子として提案したもので、クォークや電子などの基本的な素粒子は全てその一種です。グラフェンにおいては、ディラック粒子は質量がほとんど無いかのように物質中を高速で動くことができるため、その移動度はシリコンの10倍以上となり、極めて高い電気伝導・熱伝導性を示します。さらに最近、このディラック粒子の質量が完全にゼロとなった「ワイル粒子(図1)」を持つ物質が発見され大きく注目されています。ワイル粒子は、90年前に数学者ヘルマン・ワイルにより、ディラック方程式の解としてその存在が予測され、素粒子のニュートリノがその有力な候補でしたが、その実験的確証はまだ得られていません。一方で最近、このワイル粒子を内部にもつ物質(ワイル半金属など)が発見されたことで、長い間の謎であった、この粒子が示す物理現象の研究が現在精力的に進んでいます。さらに、ディラック粒子やワイル粒子を利用した次世代の低消費電力デバイスなどへの応用研究が世界中で急ピッチに進められています。

ディラック粒子やワイル粒子は、宇宙空間(真空状態)において存在する素粒子として提案されたものです。一方で、固体物質は規則的に並んだ原子の凝集体であり、真空状態に比べて多様な対称性を持っています。この対称性のうち、鏡映対称性をもたないカイラルな結晶構造を持つ物質において、ディラックやワイル粒子とも違う、真空状態では存在し得ないような粒子が存在することが、最近理論的に予言されました。そのような粒子として、粒子の内部自由度がディラック粒子とワイル粒子の中間にある「スピン1粒子」や、2つのワイル粒子が複合した「2重ワイル粒子」 (図1)など、高次の自由度をもつ新型の粒子があります。これらの粒子には、トポロジカル(位相幾何学的) な性質があり、物質の対称性が崩れるような大きな変化がない限り、粒子は極めて安定に存在し、不純物や格子欠陥により運動が阻害されにくいという優れた特徴があります。また、これらの新型粒子にはディラック・ワイル粒子にはない物性や機能が予想されており、機能性物質の探索に大きな広がりを与えるものとして期待され、これらの新型粒子を内包する物質の開拓が求められていました。

研究の内容

今回、東北大学、高エネルギー加速器研究機構、ケルン大学の共同研究グループは、新型粒子をもつ候補物質であるコバルトシリサイド(CoSi;図3a)の高品質単結晶を作製し、放射光施設フォトンファクトリー(Photon factory: PF)を用いて、軟X線(注7)を利用した角度分解光電子分光(図2)を用いて、CoSiの電子状態を精密に観測しました。軟X線により試料内部の電子状態を3次元的に詳しく測定した結果、(図3b)に示すように、「スピン1粒子」の特徴である平らなバンドと山型のバンドが一点で交差するバンド分散(注8)と、図3cに示すような「2重ワイル粒子」の特徴である入れ子になったX字型バンド分散を、それぞれ明確に分離して観測することに成功しました。研究チームはさらに、放射光のエネルギーを変化させてCoSiの表面電子状態についても調べ、この「スピン1粒子」と「2重ワイル粒子」をつなぐ表面フェルミアーク電子状態(注9)の観測にも成功しました(図4)。これは、「スピン1粒子」と「2重ディラック粒子」が、それぞれ異なるカイラリティを持つことを示しており、これらの粒子がトポロジカルに頑強な性質を持つことの有力な証拠となります。これらの結果より、CoSiが「スピン1粒子」と「2重ワイル粒子」をもつトポロジカル物質であることが実験的に確立しました。

今後の展望

今回の研究は、ディラック粒子のように現存する素粒子とは異なる、宇宙空間(真空状態)では存在し得ない新しい粒子が、現実の固体物質内に存在することを示したものです。今回発見した「スピン1粒子」は、ディラック・ワイル粒子と全く異なる粒子で、その基礎的な性質に大きな興味が持たれます。さらに、「スピン1粒子」と「2重ワイル粒子」は、それぞれ異なる符号のカイラリティを持つため、磁場と同じ方向に電流が生ずるカイラル磁気異常や、円偏光によりカイラルな電流を誘起する光ガルバニ効果といった興味深い現象が理論的に予想され、その実験的観測が期待されます。また、CoSiに類似したカイラルな物質は数多く存在しており、今回の発見を契機にして、放射光を用いた新しい粒子をもつ物質の探索が大きく進展することが期待されます。さらに、新しい粒子を用いた次世代の電子デバイス材料の開発にも大きな弾みがつくものと期待されます。

本成果は、科研費新学術領域研究(研究領域提案型)「トポロジーが紡ぐ物質科学のフロンティア」(領域代表者: 川上則雄)、同科研費基盤研究(A)「角度分解光電子分光による原子層薄膜における超伝導とスピン軌道相互作用の研究」(研究代表者: 佐藤宇史)、同基盤研究(B)「スピン分解ARPESによるフェルミオロジーに基づいた革新的原子層超伝導体の開発」(研究代表者:高橋 隆)、高エネルギー加速器研究機構PF共同利用実験課題などによって得られました。

用語解説

(注1)高輝度放射光を用いた光電子分光実験

光電子分光実験とは物質に紫外線やX線を照射すると電子が表面から放出される「外部光電効果」を利用した実験手法です。放出された電子を「光電子」とよびます。その測定原理は1905年にアインシュタインが提唱した光量子仮説に基づいており、光電子の分析から物質中の電子のエネルギーや運動量を高精度で決定することができます。放射光とは、光の速度まで加速された電子が放出する電磁波のことで、高輝度放射光を光源に用いると、物質の電子状態を非常に高い精度で測定することができます。近年、高輝度放射光施設が世界中で建設されており、先端材料や次世代デバイスなどの研究に大いに活用されています。

(注2)トポロジカル物質

コーヒーカップを連続的に変形させるとドーナツの形にすることができますが、ボール型にすることはできません。このような連続的に変化させても変わらない性質を探ることで、図形の本質を探る数学の分野のことをトポロジーといいます。円や直線などの論理的位置関係から構成される従来の幾何学に対して、「やわらかい幾何学」とも呼ばれます。ここ最近、この考え方を物質中の電子状態に応用することで、バルク(物質内部)は絶縁体でありながら表面にディラック電子状態をもつ「トポロジカル絶縁体」などの新物質が発見され、その研究が大きく進展しています。トポロジカルな物質の特徴として、物質のトポロジーを変化させるようことがない限り、格子の欠陥や不純物などに運動が阻害されない電子状態が発現することが知られています。物質の中のディラック粒子やワイル粒子も、そのような電子状態の一種です。

(注3)ディラック粒子

今から約90年前に英国の物理学者ディラック(1933年ノーベル物理学賞)が提唱した相対論的効果を取り入れた「ディラック方程式」に従う粒子のことを指します。このような状態にある電子は非常に動きやすい上に、半整数量子ホール効果などの通常の電子系とは異なる量子効果を示すという特徴があります。ディラック粒子は、これまでグラフェンやトポロジカル絶縁体の表面などでその存在が確認されています。

(注4)ワイル粒子

ディラック方程式において、質量をゼロとしたとき得られるフェルミ粒子(半整数スピンをもつ粒子、電子もその一種)のことです。1929年、ドイツの数学者ヘルマン・ワイルにより提唱されました。素粒子としてのワイル粒子はまだ見つかっておらず、ニュートリノがその有力な候補でしたが、ニュートリノ振動の観測により、近年ではその可能性は低いと考えられています。最近、ヒ素化タンタル(TaAs)やリン化ニオブ(NbP)といった半金属結晶がワイル粒子をもつことが放射光による光電子分光実験で発見され、これらの物質は「ワイル半金属」と呼ばれています。

(注5)スピン1粒子、2重ワイル粒子

物質の中では結晶がもつ様々な対称性によって、ディラック粒子やワイル粒子とも異なる、さらに別種の粒子が発現することが最新の理論で提唱されています。スピン1粒子と2重ワイル粒子は、CoSiの結晶がもつカイラリティ(用語解説6)や対称性などから生み出される新粒子であると予測されていました。2重ワイル粒子はワイル粒子が2つ重なった複合粒子とみなせる粒子で、2つのワイル粒子が結晶中を同調して動きます。一方、スピン1粒子は、ディラック粒子とワイル粒子とも異なる新たな粒子で、その性質に大きな興味がもたれています。さらに、これらの粒子自身もカイラリティをもっていて、スピン1粒子が右巻きのときは2重ワイル粒子は必ず左巻きになります。この性質により、これらの粒子はトポロジカルに頑強な性質をもち、結晶中の不純物や格子欠陥により散乱されにくくなるほか、カイラル量子異常などの、ふつうの物質にはない特異な現象が発現すると予想されています。

(注6)カイラリティ

右手と左手の関係のように、ある現象を鏡に映したとき、それが元の現象とは一致しない現象のことで「掌性」とも言います。結晶や分子の構造にもカイラリティをもつものがあり、同一の化学式で「右手系」「左手系」の2種の構造が存在します。カイラリティにより、光学結晶では偏光の旋光性が左右で逆になったり、分子においては異なる反応性や活性が得られたりします。素粒子も内部自由度としてカイラリティをもっており、スピンの向きと運動量が同じときは「右巻き」、逆のときは「左巻き」の2種類の状態があります。

(注7)軟X線

X線とは一般に、X線管から得ることができるエネルギー5-20 keVの電磁波を差し、レントゲンやCTなど私たちの身の回りで良く使われます。X線管では線源の種類によって特定の波長しか得られないのに対し、任意の波長の電磁波を射出できる放射光では、さらに広いエネルギー範囲の電磁波を利用することができます。この範囲によってX線の呼び方が変わり、100 eV(電子ボルト)- 2 keV(キロ電子ボルト)を軟X線、2 keV - 5 keVをテンダーX線、20 keV - 100 keVを硬X線と呼称しています。エネルギーが上がるほど、X線の透過力も上がり物質の内部まで観察できるようになります。

(注8)バンド分散

電子は、ある運動量に対して任意のエネルギーをとることはできず、そのエネルギーは運動量の関数となります。物質の中では、電子は結晶格子による散乱と干渉を受けるために、運動量とエネルギーの関係は複雑化します。運動量の関数としてグラフ化したエネルギー曲線を、電子のエネルギーバンド分散、あるいは単にバンド分散とよびます。電子の状態は、バンド分散の形状や個数、エネルギー位置で一義的に決まります。物質の多くの性質は電子のバンド分散によって決まるため、これを測定することは、様々な物性の起源解明や物質機能の改良・制御において重要になります。

(注9)フェルミアーク

通常の3次元金属において、伝導を担う電子の運動量ベクトルをつなぎ合わせていくと、運動量空間内でフェルミ面という曲面が得られ、電子の運動状態の詳しい記述に用いられます。バルクでは、仮に磁場などにより電子が周回運動したときに、運動量ベクトルは周回ごとに元の値に戻るので、フェルミ面は閉曲面である必要があります。一方、物質の表面における電子は、バルクに逃げこむことも可能なので、表面電子状態のフェルミ面は閉じた形状である必要はありません。そのような「開いた」フェルミ面は、2次元である表面の運動量空間において孤(アーク)形状をとることから「フェルミアーク」と呼ばれています。

論文情報

Observation of Chiral Fermions with a Large Topological Charge and Associated Fermi-arc Surface States in CoSi

D. Takane, Z. Wang, S. Souma, K. Nakayama, T. Nakamura, H. Oinuma, Y. Nakata, H. Iwasawa, C. Cacho, T. Kim, K. Horiba, H. Kumigashira, T. Takahashi, Y. Ando, and T. Sato

Physical Review Letters, in press (Editors' suggestion)

DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.076402

URL: https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.122.076402

2019年2月20日 オンライン公開(米国東部時間)

参考図

図1:(a)ディラック・ワイル粒子、(b)スピン1粒子、(c)2重ワイル粒子における電子のエネルギー関係の模式図。ディラック・ワイル粒子で2本の直線的なバンドが交差するが、スピン1粒子ではさらに平坦なバンドが加わり、2重ワイル粒子では4本の直線バンドが交差する。いずれの場合も、すべてのバンドは一点で交わる。

図2:軟X線角度分解光電子分光実験の概念図。物質に高輝度軟X線を照射し、放出された光電子のエネルギーと運動量(放出角度)を精密に測定することで、物質の電子状態を決定できる。

図3:(a)CoSiの結晶構造。軟X線光電子分光により観測した、(b)スピン1粒子と、(c)2重ワイル粒子の電子バンド分散。赤点線は理論計算によるバンド分散の予測。

図4:(a) CoSiの表面電子状態の光電子強度。赤丸は表面フェルミアークの実験点のプロット。Γ、X、Mは表面に平行方向の運動量を指す。(b) スピン1粒子および2重ワイル粒子と、表面フェルミアークの位置関係。緑の矢印は、これらの粒子の運動量を表面に射影した様子を表す。表面フェルミアークは、スピン1粒子と2重ワイル粒子をつなぐような分散を示す。

問い合わせ先

<研究に関すること>

東北大学大学院 理学研究科 物理学専攻

教授 佐藤 宇史(さとう たかふみ)

電話:022-795-6477

E-mail:t-sato[at]arpes.phys.tohoku.ac.jp

<報道に関すること>

東北大学大学院 理学研究科 広報・アウトリーチ支援室

電話:022-795-6708

E-mail:sci-pr[at]mail.sci.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置き換えてください

Posted on:2019年2月21日

2019年 | プレスリリース・研究成果

トポロジカル物質中の新型粒子を発見 -ディラック・ワイル粒子に次ぐスピン1および2重ワイル粒子-

2019年2月21日 11:00 | プレスリリース・研究成果

【概要】

東北大学大学院理学研究科の佐藤宇史教授、博士課程後期1年 高根大地、同材料科学高等研究所の相馬清吾准教授、高橋隆教授、同多元物質科学研究所の組頭広志教授、高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所の堀場弘司准教授、およびケルン大学(ドイツ)の安藤陽一教授らの研究グループは、高輝度放射光を用いた光電子分光実験(注1)により、コバルトシリサイド(CoSi)の内部に、これまで他のトポロジカル物質(注2)で観測されていたディラック粒子(注3)やワイル粒子(注4)とは異なる新型の粒子「スピン1粒子(注5)」および「二重ワイル粒子(注5)」が存在していることを発見しました。これらの新型粒子は結晶がもつカイラルな特徴(注6)により形成されたもので、不純物や欠陥からの散乱に対して強いトポロジカルな性質を持っています。今後、これらの新型粒子が示す物質機能の開拓が進むとともに、放射光を駆使することでさらに新しい粒子の発見が期待されます。

本成果は、米国物理学会誌フィジカル・レビュー・レターズの注目論文(Editors' suggestion)に選ばれ、2019年2月20日(米国東部時間)に、オンライン公開されました。

【用語解説】

(注1)高輝度放射光を用いた光電子分光実験

光電子分光実験とは物質に紫外線やX線を照射すると電子が表面から放出される「外部光電効果」を利用した実験手法です。放出された電子を「光電子」とよびます。その測定原理は1905年にアインシュタインが提唱した光量子仮説に基づいており、光電子の分析から物質中の電子のエネルギーや運動量を高精度で決定することができます。放射光とは、光の速度まで加速された電子が放出する電磁波のことで、高輝度放射光を光源に用いると、物質の電子状態を非常に高い精度で測定することができます。近年、高輝度放射光施設が世界中で建設されており、先端材料や次世代デバイスなどの研究に大いに活用されています。

(注2)トポロジカル物質

コーヒーカップを連続的に変形させるとドーナツの形にすることができますが、ボール型にすることはできません。このような連続的に変化させても変わらない性質を探ることで、図形の本質を探る数学の分野のことをトポロジーといいます。円や直線などの論理的位置関係から構成される従来の幾何学に対して、「やわらかい幾何学」とも呼ばれます。ここ最近、この考え方を物質中の電子状態に応用することで、バルク(物質内部)は絶縁体でありながら表面にディラック電子状態をもつ「トポロジカル絶縁体」などの新物質が発見され、その研究が大きく進展しています。トポロジカルな物質の特徴として、物質のトポロジーを変化させるようことがない限り、格子の欠陥や不純物などに運動が阻害されない電子状態が発現することが知られています。物質の中のディラック粒子やワイル粒子も、そのような電子状態の一種です。

(注3)ディラック粒子

今から約90年前に英国の物理学者ディラック(1933年ノーベル物理学賞)が提唱した相対論的効果を取り入れた「ディラック方程式」に従う粒子のことを指します。このような状態にある電子は非常に動きやすい上に、半整数量子ホール効果などの通常の電子系とは異なる量子効果を示すという特徴があります。ディラック粒子は、これまでグラフェンやトポロジカル絶縁体の表面などでその存在が確認されています。

(注4)ワイル粒子

ディラック方程式において、質量をゼロとしたとき得られるフェルミ粒子(半整数スピンをもつ粒子、電子もその一種)のことです。1929年、ドイツの数学者ヘルマン・ワイルにより提唱されました。素粒子としてのワイル粒子はまだ見つかっておらず、ニュートリノがその有力な候補でしたが、ニュートリノ振動の観測により、近年ではその可能性は低いと考えられています。最近、ヒ素化タンタル(TaAs)やリン化ニオブ(NbP)といった半金属結晶がワイル粒子をもつことが放射光による光電子分光実験で発見され、これらの物質は「ワイル半金属」と呼ばれています。

(注5)スピン1粒子、2重ワイル粒子

物質の中では結晶がもつ様々な対称性によって、ディラック粒子やワイル粒子とも異なる、さらに別種の粒子が発現することが最新の理論で提唱されています。スピン1粒子と2重ワイル粒子は、CoSiの結晶がもつカイラリティ(用語解説6)や対称性などから生み出される新粒子であると予測されていました。2重ワイル粒子はワイル粒子が2つ重なった複合粒子とみなせる粒子で、2つのワイル粒子が結晶中を同調して動きます。一方、スピン1粒子は、ディラック粒子とワイル粒子とも異なる新たな粒子で、その性質に大きな興味がもたれています。さらに、これらの粒子自身もカイラリティをもっていて、スピン1粒子が右巻きのときは2重ワイル粒子は必ず左巻きになります。この性質により、これらの粒子はトポロジカルに頑強な性質をもち、結晶中の不純物や格子欠陥により散乱されにくくなるほか、カイラル量子異常などの、ふつうの物質にはない特異な現象が発現すると予想されています。

(注6)カイラリティ

右手と左手の関係のように、ある現象を鏡に映したとき、それが元の現象とは一致しない現象のことで「掌性」とも言います。結晶や分子の構造にもカイラリティをもつものがあり、同一の化学式で「右手系」「左手系」の2種の構造が存在します。カイラリティにより、光学結晶では偏光の旋光性が左右で逆になったり、分子においては異なる反応性や活性が得られたりします。素粒子も内部自由度としてカイラリティをもっており、スピンの向きと運動量が同じときは「右巻き」、逆のときは「左巻き」の2種類の状態があります。

図1:(a)ディラック・ワイル粒子、(b)スピン1粒子、(c)2重ワイル粒子における電子のエネルギー関係の模式図。ディラック・ワイル粒子で2本の直線的なバンドが交差するが、スピン1粒子ではさらに平坦なバンドが加わり、2重ワイル粒子では4本の直線バンドが交差する。いずれの場合も、すべてのバンドは一点で交わる。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?