【完全網羅】ダートラリーやWRCで役立つペースノートの意味

今回はDirt RallyやWRCのゲームで速く走るため、そしてゲームやラリーをより楽しむためのコドライバーのコールの意味を全部説明するのである。

👆走りながら聞こえてくるこのお経である。

私は従来の音ゲーともちょっと違う独特の「聴覚を駆使するゲーム」として、ラリーゲームがとても面白いと思っている。ダートラリーはコールの意味を素早く理解して、極限のスピードの中で上手くドライビングに反映させていくゲームなのだ。最初はちょっととっつきにくい面があるかもしれないが、ぜひこの面白さを君にも体感してもらいたいのでコールの意味を完璧に網羅したのである。

■ペースノートとは

最初に簡単にペースノートの説明だけしておくのである。

ラリーはかなり長距離のコースを走る。短いコースを何十周もするF1やGTなどとは異なり、あらゆるコーナーや段差などを把握することは不可能である。そこでそれぞれのコーナーや直線や起伏などコースの情報を記録し、実際に走る時横でそれを読み上げてもらいながら最高スピードで一挙に駆け抜けるのである。

たとえば友達と見知らぬ土地にドライブに来たようなものである。隣で友達に地図を見てもらいながら「あのローソンを右。」と言ってもらったりしながら走ることもあるだろう。「次そのまままっすぐ300mくらい。」君はその通りに走る。これがラリーである。

最初しっかりと道を覚えていく作業がラリーは必要ない。しっかりペースノートを理解すればカーレースの宿命であるコース分析作業・暗記作業がいらない。その点が私がラリーが大好きなゆえんである。

👆私の使っているハンコン。かなりしっかりとしたフォースフィードバックを体験できる産業用ブラシレスモーターが特徴。ホイールの回転角度は40度から1080度まで調整できる。Thrustmaster独自の非接触型磁気テクノロジー「H.E.A.R.T」により高い耐久性がポイントである。やっぱハンコンの方が楽しいよ。一番怖い買い物とは、自分の一番好きなものを買う時だ。

■コーナーの情報

ペースノートの内容は「コーナー」「直線」「起伏」「注意喚起」「コース中にあるもの」の5つに分けられる。まずはコーナーから。

コーナーの情報は以下の4種類だ。

①きつさ

②長さ

③複合コーナー

④曲がり方

①コーナーのきつさ

・基本

コーナーのきつさは数字で表す。

6――6速で曲がれるくらいのコーナー(まっすぐめ)

5――5速で曲がれるくらい

4――4速で曲がれるくらい

3――3速で曲がれるくらい

2――2速で曲がれるくらい

1――1速で曲がれるくらい(タイト)

数字が下がっていくほどきついコーナーである。もちろん厳密に一致しているわけではないものの、3は3速くらいといったようにギアポジションでイメージするとわかりやすいだろう。

・特殊

数字で表さないコーナーの表現である。

めちゃゆるい——flat(7)

めちゃきつい——square(0)、hairpin(-1)

flatは「6」よりもゆるい「7」と考えるといいだろう。「flat right/left」と使う。「flat out(全速力)」という熟語のflatで、アクセル全開で走り切れるコーナーという意味である。

一方でsquare(直角)やhairpin(Uターン)は相当きついコーナーである。「0」と「-1」といってもいいかもしれない。ヘアピンはさらにopen(ゆるやか)、tight(きつめ)という言い方を加えることもある。

②コーナーの長さ

short

very long

extra long

extra extra long

コーナーがどれくらい長く続くかである。長さはエイペックス(コーナーの始まりと終わりの境目)の位置が変わる点で重要だ。つまりロングコーナーになる時はあまり慌ててインに入らず、外側からちょっとずつインに入っていきながら回る方が速い。特にドリフトをあまり駆使しないターマック(アスファルト)コースではコーナーの長さ情報はよく聞きたい。

③複合コーナーopens、tightens

複合コーナーを表す表現である。

ひとつのコーナーの中でも最初はゆるやかながら次第にきつくなってくるコーナーや、逆に最初はきついが後でゆるやかになってくるコーナーもある。そのような時にこのopen、tightenを使う。特にラリーはサーキットではなくて公道を走るからコーナーが幾何学的な形状になっていることは少なく、複合が多いのである。

例えば最初は5程度のキツさのカーブで、次第に3ぐらいのきつさに変わってくる時は「5 right tightens 3」という(あとのright は略す)。逆は「3 right opens 5」である。

open/tightenのみの、言いっ放しの時もある。「5 right tightens」のように。これは「若干」ということである。「5の右コーナーから若干きつくはなってくるものの、4くらい」という意味である。「2 left opens」ならば「ゆるくはなってくるものの、たかだか3。」この言いっ放しパターンも多い。だからこそ単に「turn into(変わる)」という言い方ではなくて、わざわざopens(開く)、tightens(閉まる)を使うのである。

走り方の問題としてロングコーナー同様、複合コーナーでエイペックスの位置が奥になることに注意できれば上級者である。

④曲がり方について

keep left

keep right

keep in

keep middle

曲がっている最中、道幅のどの位置にいるべきかである。特に英語の聞き取り面で注意したいのはkeep in。inは「イン」より「エン」と発音しているのである。keep in は「詭弁」と空耳しやすい。

small cut

cut

big cut

コーナーを(少し/かなり)ショートカットできる、という情報である。タイム短縮に重要なポイントだ。上記「keep in」の強烈なパターンとも言えるだろう。

don’t cut

これはkeep inやcutの逆である。ショートカットができないという意味。たとえばコーナーの内側が溝になっていたり岩があるケースである。基本的にインカットは積極的にしないので、なんとなく聞いておけばよいだろう。

⑤マイナーなコーナー用語

kinks

減速の必要がほぼない「ゆるいS字」である。WRCシリーズでは結構使われている。ダートラリーでは、たった一回だけ使われている(←どこでしょう?わかれば相当マニア)。

continue

コンティニューはカーブの途中で別の要素が割り込んできた時に使う。「6 left past junction continues long」6の左コーナーが、ジャンクション(交差点、後述)を過ぎた後も続くロング、ということである。

turn

曲がるという意味。あってもなくてもよい、なんとなくリズムで頭に使われる時がある。「turn 3 right open」のように。誰でも知っている単語だから問題なさそうだが、DirtRally(イギリス英語)では「トゥーン」という発音なことに注意。日本人の場合「ターン」で覚えているので、隣に村上ショージがいるとしか思えない危険性があるのである。

コーナーの情報はこれで全部である。

■直線の情報

直線は距離と道幅の情報である。

◇距離

ある情報と次の情報の間の直線距離がどれくらいかという情報である。基本的にはメートルで表して、40から400くらいまで、10mの刻みで表現される。

例:6 left tighten, 60, 3 right extra long, 80, over big jump, 140

「6のややきつくなる左コーナー、60m直線、3の長い右コーナー、80m直線、大きなジャンプ、140m直線」

ちなみに60が「セクシー」に聞こえることがある。だから瞬時に壇蜜とかのこと考えて大クラッシュする危険性があるのである。

30m以下の距離は

sudden「直後」

into「15mくらい」

and「30mくらい」

特にinto と andはかなり使う。

例:5 right tightens 3, into, 6 left past junction continues long, and, caution 2 left

◇道幅

narrow/opens

道幅が狭くなるnarrow、それから広くなるopensがある。opensは単体で使われると、複合コーナー(上述)のことではなく道幅のことを言っている(っぽい)。

■起伏の情報

コーナーと直線がXY軸とすれば、次は「Z軸」の情報である。道が登りになっているかや、凸凹などの情報。over、through、pastといった前置詞とともに使われる。

crest

一番よく使われる起伏単語がクレスト(軽い山)である。どちらかというと「上り」ということよりも「向こうが見えにくい」という意味合いで重要。

「3 right over crest, into, 4 left dont cut, 50, over crest, 80」

jump maybe

jump

big Jump

ジャンプはコントロール不能になる上に、向こう側が見えない怖さもある。「keep middle」や「keep right」と言ったセットで使われやすい言葉をよく聞いてから、思いっきり飛ぼう!「keep right over jump(道幅の右にいて、ジャンプ)」

bump——凸

dip——凹

でっぱりとくぼみ。これも車体が浮いてコントロール不能になるので、注意。

※上記起伏単語の頭に、flatが付く時もある。flat jump、flat crestなど。フラットと言うと「たいら」という意味だから、私は「平らなジャンプ?」「平らでデコボコしている?」と不思議な気持ちがずっとしていた。要するにこれも先述のコーナーでの「flat」同様「flat out(全速力)」のflat で、「全速力で走り抜けられるジャンプ/クレスト」という意味なのである。

bad camber

道がコーナーの外側へ傾いている、逆バンクということである。つまり遠心力的にコースアウトしやすいので注意ということだ。「3 right bad camber」という形で使われる。ウェールズのコースなどである。

uphill

downhill

これは上り坂、下り坂になっているという意味である。聴き逃してもだいたい見れば分かる。しかしこうした細かなアドバイスは「ああ、ちゃんとペースノートを追えてるなあ、俺」という安心感につながる。

■注意喚起系

注意喚起の言葉はいくつかある。以下のような言葉を聞いたら通常よりも少し速度を落としたり、ライン取りに注意する。

以下、意味はどれも同じである。

caution (care)

ごくたまにcareも「caution」の意味で使われることがあるが、イギリス英語は「r」で舌を巻かない。つまり「ケア」じゃなく「ケー」と言うのである。私は「K」ってなんの頭文字なんだろうと、半年くらいわからなかった。

余談だが、わたしはあげくのはてにこのゲームをやってる見知らぬ外国人にSNSでわざわざ訊いたのである。「K?そんなこと言ってるっけ?」と伝わらない。死ぬ気でプレイ動画とかを探し回って該当箇所を見せたら、「ああ、それcare」とあっさり言われた。あっちは当たり前過ぎて印象にも残っていなかったのである。

unseen

コーナーの入り口や出口が見えにくい。ヘアピンなどのきついコーナーとよく使われる。「unseen hairpin right」など。実際に見えるか見えないかというより、言葉数を少し多くして「ヘアピン」という重要な情報をしっかり聞き取れるようにする意味合いが強い。

deceptive

道が入り組んでいたりして結構分かりにくいよ

slow

普段より速度を落とせよ

結局、複雑な手足の操作を無意識に行っている感覚が、車の面白いところの本質である。つまりシフターも使えば複雑さ倍加、楽しさもさらに倍加。高い堅牢性、長期にわたる精度を維持する設計のこのハンコンシフターはH-パターン(7+1)、シーケンシャル(+/-)の両方のドライビングスタイルに対応。ストラトスなど古い名車の操作に使えば完全に、なりきれる。

■コースにあるもの

交差点や橋などの情報である。前置詞としてover、through、pastと使う。これもだいたい見れば分かるものが多い。しかし聞いた言葉を目で見て確認するという作業が、集中力に繋がりやすいのである。

「耳で聞いて→目で確認」という流れでドライビングに集中できるし、「俺には隣に応援してくれてる人がいるんだ!」という嬉しさにも繋がる。

junction

交差点。道間違えしないように注意。

rock

岩である。insideやoutsideを後ろに付ける。「3right open over crest rock inside」。

ditch

くぼみ、溝、どぶ。これもinsideやoutsideとともに使う。ちょっとteachに聞こえるので注意。

watersplash

これはアメリカとウェールズにある水たまり。水に入ると減速するのでシフトを落とす準備をして、ワイパーを手動にしている時はこの言葉を聞いたら動かし始めよう。

bridge

gate

tunnel

結構狭くてツッコミやすくなるということと、舗装路に路面が変わることに注意。narrow(狭い)を付ける時もある。「3 right open, 100, through narrow brige」など。

tarmac(舗装路) gravel(土)cobbles(石畳)

路面変化。オーストラリアコースはよく路面が変わるので注意しよう。

chicane

シケインである。ベールなどでS字にされている場所。

シケインは一緒に使われる「right/left entry」の言葉をよく聞こう。遠目だとどっちから入れば良く分からないからである。

logs

丸太

house

少し難しいかもしれないが、「家」という意味である。

tree

「木」である。「hairpin left around tree」などで使う。背が高いので遠目から目印にしやすい。

bales

米俵みたいなやつのことである(上記シケインの説明写真で見られる赤い縞々や、藁でできた茶色いやつ)。これもaroundなどと使い、ヘアピンをまわる時などの補足情報。

■日本人が聞き取りにくい英語まとめ

答えを聞けばなんてことないけれど、我々にはこれだけ聞くとわからない単語群である。かならずしも聞かなくても影響がないのだが、いかんせん聞き取れないとそれすらも判断できないのである。

turn――トゥーンである。意外と「ターン」で覚えているからわからない。一瞬も「ショージファンなのかな」と思ってしまわないように注意したい。

keep in――inは「イン」より「エン」である。したがって「詭弁」とか「きれいな」と空耳する(マジで)。

to keep――to keep middle over jumpと言った形でたまにtoを付けるのであるが、to keepが「チキー」に聞こえる。

care――たまに「caution」の意味でこの単語を使うこともある。イギリス英語は「r」で舌を巻かない。つまり「ケア」じゃなく「ケー」と言うのである。私は「K」ってなんの頭文字なんだろうと、半年くらいやきもきしていたのである。

■その他の注意点

◇別に全部聞き取っているわけではない。まずは6 rightなどコーナーの情報だけで十分。

とりあえずクラッシュを防ぐするためにはコーナーの情報を聞き取れれば十分だ。あとの情報は「今どこのコーナーのことを言ってんのかわからなくなった時」用のペースノートを追う確認とさえ言える。

◇コールは英語に

日本人の声優はくだらない情報をかなりでかい声で言っていたりするのである。「カット禁止ぃいいい!」。結局専門用語であるし、結局結構和製英語だし、日本語対応していないほかのラリーゲームもできるようになるし、最初から英語でやるのがおすすめだ。

◇HUDの「ペースノート表示」も早めに卒業したい

いちおう視覚的にもわかるように画面上部にペースノートが表示される機能がある。

しかし究極的にはコールがなくても走れるといえば走れるし、案外ペースノート表示に視線を移しながら走る方が難しいのである。多少聞き逃しても、むしろしっかり道を見た方がタイムが上がるのだ。だからペースノートの意味をある程度覚えたら少し心細いけど表示を消してしまおう。

👆game setting からosd settingへ進めば表示を消せる

👆ついでに設定の話でペースノートと関係ない隠れダートラリー情報だが、実はグラッフィック設定の「TAA」という項目はoffにした方が画質が鬼のようによくなるのである。「使うと鮮やかさ悪化(Tukauto Azayakasa Akka)」の略らしい。

■【速報】EAWRC から頻出するようになったコール

私はダートラリー時代から「英語でやりやー。」と言っていたし、基本的に以上の解説で十分であるがEAWRCで若干変わった部分である。

◇slight

flat がなくなりslight(わずかに)になった。ネイティブでないのでよくわからないが、確かにflatという凸凹の意味合いもある単語をなぜわざわざ使うのかとは思っていたのである。

◇late, early

ダートラリーでも言っていないことはなかったが、一挙に頻出するようになった。これはコーナーの中で一番カーブがきつい部分の位置のことである。通常は中間あたりだが、late ならコーナーの中間より奥、earlyは中間より手前がきつい。

たとえば「late 3 left」のコーナーなどを見てみると、3の左コーナーとはいえ、コーナー前半は若干緩やかで、後半で3にきつくなっていくコーナーになっている。つまり4 taighten 3 みたいなことに近いであろう。イン付きが早いとうまく曲がれない。early は逆で、後半にゆるくなっていくコーナーである。

◇brake

日本語はブレーキだが、英語の発音は「ブレイク」であることに注意。同音異義語「break」のゆっくり休めという意味であるどころか、ブレーキをかけろとわざわざ言わなければいけないほど危ない場所であるという意味なのである。

◇slowing

これも増えた。brakeよりは急減速が必要ないところ、アクセルを離したエンジンブレーキくらいでよいところで言っている(ような気がする)。

◇long、 half-long、short

コーナーの長さを表す表現が増加した。特にshortが増えたが、ちょっと「ショット」に聞こえる時もある。long、 half-long、shortのそれぞれの表現は割と正確になった気がする。(ダートラリー時代は「extra, extra, extra,long」とか、「おい、おめえ、ちょっとそれ気持ちいいから言ってるだけだろ」という感じの時もあった)

◇ぶっ飛んだtighten

6 left tightens hairpinなど、EAWRCでぶっ飛んだtightenが増加したのである(tighten自体の説明は「■コーナーの情報」の箇所で解説している)。tighten以降を聞かず、思いっきりコースアウトするのはラリーゲームあるあるである。

◇3桁の数字

150とか3桁の数字を、ワン・フィフティみたいに言うようになった。ハンドレッドを言ってくれないから一瞬コーナーの「ワン」かと思うのである。

◇wall inside

メキシコやコルス(medditerranio)で言っている。内側にちょっとした縁石というか、膝くらいの壁がある時に言う。

しかしこれがどうしても謎だった。「ボール インサイド」とか「ボーク」「ボーム」みたいに聞こえる。wallの可能性ももちろん考えたが、言うほど「壁」じゃないし、背の高くない障害である。コドライバーを女性にしてみるとやっぱりボールだが、ややwallと聞こえなくもない。

さらにスペイン語やイタリア語にして検証してみると、該当箇所で「ムーロ」とか「ウーロ インテリア―ノ」みたいな感じで言っていて、wallのスペイン語やイタリア語に「muro」があるらしいから、長い格闘の末、どうやらwallと見て間違いない、と結論できたのである。

◇twisty

くねくねした軽いS字。普通にまっすぐ走れるが、山道などでうまく「くねくね具合」が見えにくくされていたり、ちょっとでも触れたらあらゆるものを弾き飛ばす岩などが脇に仕込まれていることがあるので注意したい。

◇rough

砂利の多い荒い路面や、クラッシュになりうる穴がえぐれてる場所である。

◇hold

これはポルトガルで1ヶ所だけ言われている。「3 right, ほうーっ!」ってなんか急に大声で叫ぶのである。

これはどうやら内側にはっきりと溝があるのでそこにホールドしろ、という意味のようである。

いわゆる〝豆腐屋走法〟、溝にひっかけてグリンと曲がれる挙動はダートラリーではあまり感じられなかった面白さ。コドライバーが言ってなくても、溝があればどんどんホールドしていこう。

ただそういえば、昔のF1で、ウィリアムズ・ルノーかどこかのチームだったと思うのだが、レーサーに伝えるピットボードに「HOLD」という文字を書いて「あまりスピードを上げるな、抑えろ」の意味を伝えていたことがあったような記憶がある。もしかするとシンプルにその意味かもしれない。

◇patchy now, ice now

冬のモンテカルロで、ここから路面が凍っていて滑るという意味である。「パンチ」に聞こえるもののどうやらpatchy「〔塗装面・化粧後の皮膚表面などが〕まだら(模様)の、〔霧などの発生が〕まばらの」。patchyは中くらいの凍った路面、iceは完全に張っている路面という意味である。逆はdry now。

スウェーデンの雪はグラベルより少し滑るというくらいだが、モンテカルロの場合は急に路面のグリップが変わることと、スパイクがないタイヤなのではるかに滑りまくり軽く泣きそうになる危険がある。そういう時はすばやく「cry now!」と伝えないとペナルティになるので注意してほしい。

余談だが、初心者でも事故りにくめな国はスウェーデン、エストニア、オセアニア、イベリアである。道幅が広いので、この辺りから練習するのがおすすめ。

逆に最初にあんま手を付けない方がいいラスボストラックは、medetarranio(コルス)、scandia(ノルウェー)の二大巨頭、それからこのモンテカルロ雪バージョンである。次にメキシコ、ポルトガル、それから祖国・日本もわりと泣きそうになるので注意したい。

◇neat

私はプレイ時間460時間かけて、一通りすべてのトラックを走ったが、ずっとわからなかったのがこれであった。

ここではinto 2 rightのあとだが、なにやらコーナーの情報を言った後に「ニート、ミート」みたいな言葉を添える時がたまにあるのである。いちおう、スペイン語は「ビーノ」、ドイツ語は「ザオバ」、フランス語は「ホッフ」と言ってるように聞こえたがよくわからない。

しかしこれもSNSで外国人に聞いて答えが出たのである。

やっぱりneat、きちんとという意味だった。要するにラインから外れやすいので、きちんとラインに沿って曲がれということである。おそらく上の動画でいえば、若干2rightが上りでふくらみやすく、しかもすぐ次に左コーナーがあるので、「ニートに曲がれよ」ということらしい。

確かに他にノルウェイでも言っていたが、それも上りのふくらみやすいコーナーであった。別にニートの人が歩いていたということではないのである。

ほかにもなにか最新情報がつかめ次第ここに追記するので時々チェックしてくれ。

■まとめ——さあ新ジャンル音ゲーを楽しもう!

注意点は、意外とドライバーはコドライバーの言ってることすべてを完璧に聞き取っているわけではないことである。時々は聞き逃してしまったり、結局忘れてしまうというようなことも多々あるものである。あまり完璧主義になる必要はない。むしろなんとなくコースの記憶がある状態で、それをペースノートの情報で補完しながら走る感じがベストだ。

いずれにせよ私が強調したいのは、冒頭でも申し述べたが、ラリーゲームは新種の音ゲーとして面白いということだ。以上を参考に、耳で聞き取ったこと瞬時にをハンドル・アクセル操作に反映させていく快感、新ジャンル『太鼓の達人』を是非君も堪能してみてくれ。

👇25年1月発売、Rally Mechanic Simulator。このゲームもめちゃくちゃ面白い。英語でもプレイできるのでチェックしよう。

👇以下はEAWRC関連の最新情報である。

■EAWRC最新お得情報!

おそらくゲームのクラブイベントなどの認知度をあげようとしているためだろうが、今「Official WRC」というクラブイベントに参加して1ステージ完走するだけで、WRC公式(ゲームではなくリアルのWRCの方)のサブスクが3ヶ月(本来4500円)が無料になるらしいのである。

👆ここでアカウントを作って、official WRCに参加する。

そしてゲームを起動してclubに進むと、official WRCが出現している。今はちょうどサファリイベントが開催中だ。enter eventを選んでその1ステージ目だけ走る。もしクラッシュとかリタイアしたら認定されるかどうかは微妙なので、いちおう慎重に完走しよう。

1ステージ走り終わったら再びクラブのページに行くと、「view code」とか言ったバナーがあるので、それをクリックするとコードが出てくる。

Rally.tvのサイト(WRC公式の動画サブスクサイト)から、マンスリーパスを選び、このコードを打ち込むと3ヶ月ただだ!スウェーデン、ケニア、クロアチア、さらに過去のイベントのハイライト動画が見放題。

だいぶうれしい。アカウント作るのが面倒かもしれないが、先着3000人らしいので急いだほうがいいだろう。

👇海外のカーシミュレーターサイト。ここにも詳しく書いてある。

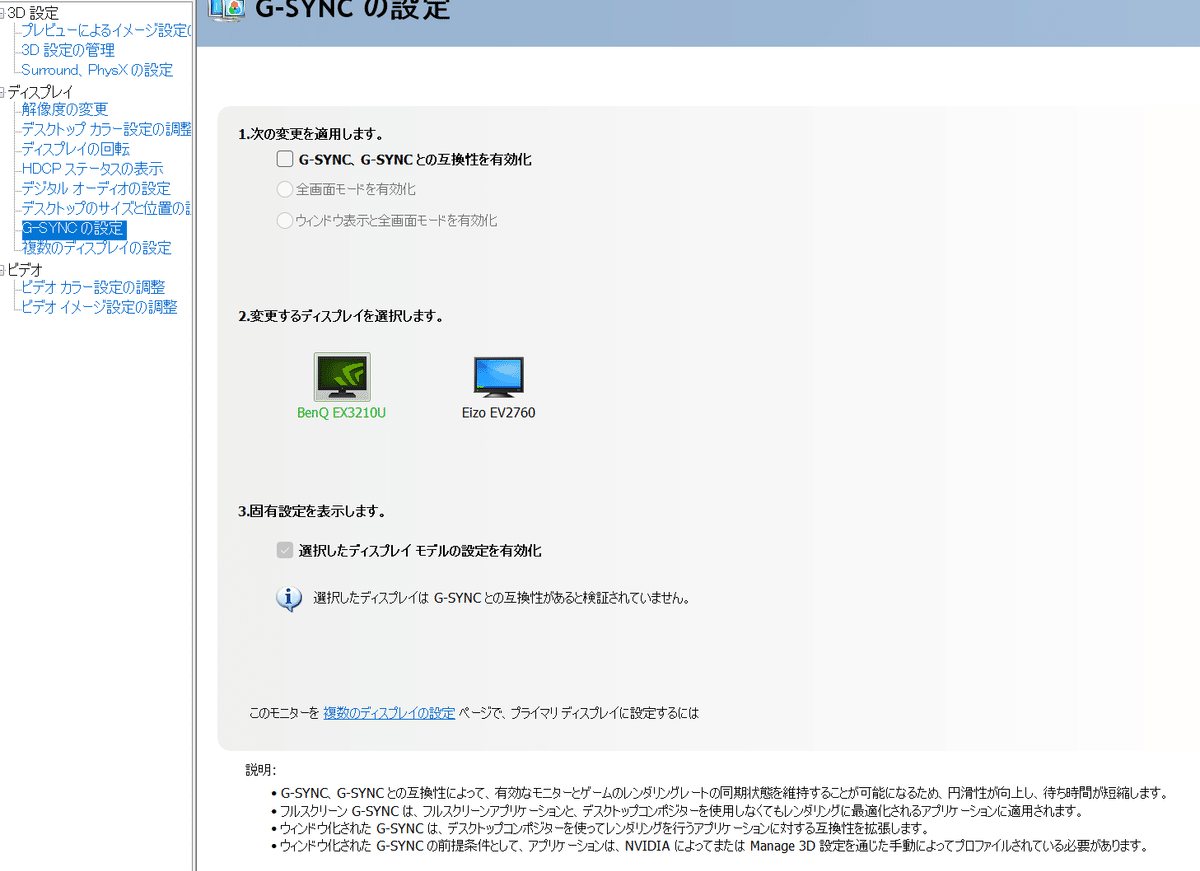

■ついにEAWRCのフレームレートを上げる方法が出た!

EAWRC発売後から常に問題視されてきたFPS問題。環境によってはカクツキなどが出る。ゲームのアップスケーラーのようなものもうまく機能していない。私はカクツキはほぼなかったものの、たしかに80前後を越えないフレームレートには結構残念な気がしていないでもなかったのである。

しかし今、そのフレームレートを倍加させる方法があるのである。

「LOSSLESS SCALING」というソフト。

もともとは単にゲームの解像度を上げるツールだったらしい。それで昔のゲームなどを高解像度で現代にやりたい人が買うツールだったようである。しかしこれが今年1月にとんでもないアップデートをして、いろいろなゲームのフレームレートを爆上げするLSFGという神機能も搭載したというわけだ。詳しくは上記販売ページのレビューでフレームレートのアップデートについて詳しく書いてくれている日本人がいるので、それを読むといいだろう。

そしてこの機能がEAWRCにも有効なのである。

実際見た目が明らかに滑らかになった。いままでは道脇の壁や棒などが走っている時に若干ぼやけている感じがあったが、それが鮮明にくっきりした状態で動いて見える。(ちなみに普通のネットの動画の画質とフレームレートを上げられるのもなにげにいい。)

とはいえちょっとまあまあという点もあったのである。

・高速走行時など処理しきれないせいか、白っぽいチラつきがたまに出る

・simhubのようなオーバーレイツールが最前面に出てこなくなり、使えなくなる

指示通りにnvidiaの設定でフレームを半分に固定してみたら白チラつきは減った感じがあったが、完璧ではなかった。とはいえ気にならないといえば、気にならないくらい。

(追記:・・・と、この情報を書いた3日後くらいに、まるでこれを読んだかのようにふたたびさらなるアップデートが入ってかなりよくなったのである。simhubのオーバーレイも使えるし、白っぽいちらつきなどの不安定さがなくなったのだ。この機能の評判がかなりいいので、メーカーが本気を出したのかもしれない。)

👆高リフレッシュレート&HDR対応の4Kモニター。HDRとは色合いや明暗を細かく表示できる機能で、EAWRCも対応している。これらの機能があると、ただ走っているだけで楽しい。

👇ハンコン系記事

👇VR記事