#013.毎日のメンテナンス(片付け編)

以前「毎日のメンテナンス(最初編)」を書きましたが、今回は「片付け編」です。

ちなみに最初編はこちら。

ところでみなさん、毎回演奏し終わったあとの片付けってどうしていますか?

もしかして、何もせずに楽器をポーンと入れて「はい終了」なんてこと、してませんよね?

楽器は、演奏している間よりもケースに収納している「使われていない間」に劣化が進みます。

しかしそれは、何もせずにケースにしまったときの話。毎回のほんのちょっとした心遣いで、長い間ベストコンディションの楽器でいられます。

今回はそのための2つの大切なメンテナンスを紹介します。

スワブを使いましょう

スワブ、ご存知ですか?

クラリネットの人が隙あらば管の中に通している細長い布です。木管楽器は演奏中にもキイの穴に水分が溜まることが多く、演奏に支障が出るのでこまめにスワブを通して管内の水分を拭き取っています。また、クラリネットなどの木製の楽器はそもそも水分は大敵。水分をできるだけ管内に停滞させないようにしていないと劣化が進みます。

トランペットの場合は木管楽器ほど繊細にスワブを通す必要はありませんが、金属の最も警戒すべきものは「サビ」です。水分が付着した金属はサビやすく、一度サビてしまえば、元の状態に戻すことはできません。

また、ハードやセミハードの楽器ケースは密閉度が高いです。これは雨の中に持ち歩いても浸水しない利点がある一方で、ケース内は開けない限り通気がない状態とも言えます。このことから、水分を残したまま放置するとカビが発生する可能性もあり、健康にも良くありません。

毎日のように楽器を演奏している方は気にしすぎる必要もないと思いますが、お仕事で週末しか演奏できない方や、部活動のテスト期間で1,2週間ケースに閉じ込めっぱなしになるときは注意が必要です。

したがって、楽器をケースにしまう前にはサビの原因をスワブを使って、水分も不安も「払拭」しましょう。

スワブの使い方

楽器店に行くと「スワブ」と名のつくものはいくつかありますが必ずトランペット専用のものを使いましょう。

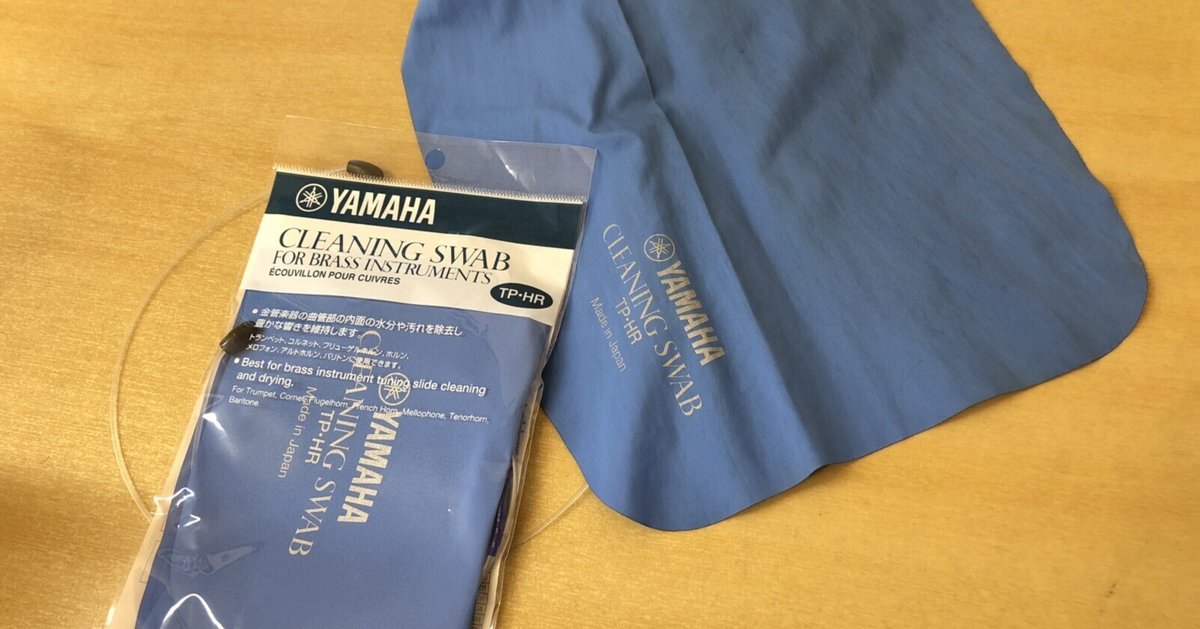

僕はこれまでにいくつかのメーカーを使ってきましたが、一番使いやすいく、現在も使用しているのがヤマハ製のスワブです。

ただし、このスワブは旧タイプで、現在店頭で販売されているのは樹脂から紐に変わりました。紐になって使いづらいという方もいらっしゃいますが、慣れれば大差ありません。

ではこれからスワブを通していきますが、最初の解説文は旧タイプのスワブを使用しています。その後に書きました[オススメの方法]に出てくるスワブは紐タイプです。

スワブを通すのは最低2箇所。マウスパイプとチューニングスライド(主管)です。どこかわかりますか?

まず、管内全体の水分を可能な限り抜きます。ウォーターキイからはもちろんですが、僕はベルの接続部分付近に水分が溜まっていることもあります。その場合は楽器本体をクルクルっと回転させてベルから出します。ホルンの人がよくやっていますよね、楽器クルクル。

そして、マウスピースとチューニングスライドを抜き、マウスパイプにスワブを通せる状態にします。

バラしたチューニングスライドや楽器本体は確実に安全な場所に丁寧に置いてください。グリスが付いている部分にホコリやゴミが付着しないように注意してください。

管が太いマウスパイプの主管側からテグス(ナイロン製の紐)を入れて、マウスピース側まで通します。

そのまま布部分を通します。少しひっかかりを感じるかもしれませんが大丈夫です。そのままゆっくり引き抜いてください。

ちなみにこの写真を撮影したときは楽器をまだ吹いていないときだったので吸水するものがなく、布の色が変わっていません。本来はテグスに近い部分を中心に結構色が変わります。

これを2〜3回繰り返します。覗き込んで水分がなさそうであればOKです。

そして次はチューニングスライド(主管)です。本体は安全な場所に置いてくださいね。

こちらも管が太い部分のほうからテグスを入れ、貫通させます。

そのまま引っ張っていくわけですが、先ほどのマウスパイプに比べるとカーブしているぶん、より通りにくさを感じるかもしれませんがヤマハ製はこの部分を通過させられる作りになっているので、心配いりません。

テグスと布の接合部分を持って引っ張るとより安全かと思います。力一杯引き抜いてどこかにぶつけたり、手から滑らしてしまわないよう、丁寧に慎重に行ってください。

こちらも2〜3回、通します。

スワブは以上です。これだけでかなり楽器にとっては快適な状態になります。

他にも管はいっぱいあるので、他の管にはスワブを通さなくて良いのか疑問に思うかもしれません。毎回練習後のスワブ通しとしては私個人としてはこれで良いと思っています。というのもマウスパイプとチューニングスライド(主管)は、楽器の中で水分の占める割合が高く、最もサビやすい一方で、他の管はバルブオイルが流れ込んでいて腐食しにくいからです。

(ただ、ヤマハ製の現在販売されている紐状スワブは他の管にも通せるようになっていると公式ページでは書いてありました)

ちなみに、これまで紹介した方法だとスワブを通すたびにチューニングスライド(主管)についていたグリスを拭き取ってしまうので、こまめにグリスを塗り直す必要が出てきます。

それを解決する方法が実はあります!

[オススメの方法] 最も効率的なスワブの通し方

これまで解説したように主管とマウスパイプは分けてスワブを通すことが一般的なのですが、実はもっと効率的な方法がありますので、お伝えします。

おわかりでしょうか。主管を一旦全部抜き取り、その後マウスパイプ側だけを差し込みます。その状態で主管側からスワブを入れて水分を抜き取る。これを2〜3回ほど実施します。

こうすることで管に着いているグリスを拭き取ることがなくなり、また一度にスワブを通せるので大変効率的です。これは生徒さんに教えてもらった方法で、私もこのようにやっています。

ただ、コルネットではこの方法はテグス(紐)の長さが足りないのと、カーブが多くてできませんでした。

楽器表面をキレイにする

次に楽器表面をキレイにしましょう。

当然のことながら楽器表面は直接手で触れる部分ですから、ダイレクトにヨゴレが付着します。

僕は体質なのでしょうが、以前20年間ほど使っていたシルバーのBach(バック)トランペットはバルブケーシング周辺のメッキが剥がれて真鍮(しんちゅう)がむき出しになってしまいました。演奏後は毎日拭いていてこれです。

シルバーは空気に触れているだけで黒ずむのである程度しかたがないのですが、これも演奏後のケアで遅らせることができます。

ともかく、専用のクロス(磨き布)で管の表面についてヨゴレを丁寧に拭き取りましょう。

ポリッシュ

楽器には専用の磨き液があります。銀メッキにはシルバーボリッシュ、ラッカーにはラッカーポリッシュなど種類があります。

ポリッシュを繊維に染み込ませたクロスというものもあります。

ところで、銀メッキ製の楽器を使っている方も多いと思いますが、ポリッシュを使って楽器表面を磨いたことありますか?ポリッシュをつけて軽く触れただけで布が真っ黒になり、びっくりしますよね。

「こんな汚かったのか!!」

と思って、ひたすらゴシゴシゴシゴシゴシ...

というのはよくありません!あれは汚れではなく、銀メッキを削り取った銀そのものです。

楽器を大切にする気持ちが強い人ほど、頻繁にポリッシュを多用してピッカピカにしていますが、その行為、楽器表面を削っているのだ、ということを忘れないでください。楽器表面の黒ずみは演奏に影響はありませんのでほどほどにしましょう。

ちなみに、金メッキは通常のクロスで拭き取る以上のことはしないほうがいいです。

マウスピースを清潔に保つ

マウスピースは直接唇に接触する部分ですから、清潔にしておく必要があります。

それを理解している方も多く、演奏終了後に水洗いをしている光景をよく見るのですが、そのとき、濡れたままケースにしまっている光景もよく見かけるのです。

せっかくキレイにしたのに、ちょっと残念ですよね。

できれば、マウスピースも水分が付着していない状態で保管したいですね。ヤマハからはマウスピース用のスワブも販売しているので、それを使っても良いと思います。特に楽器をしばらく吹かないときなどは完全に乾燥させてからしまうよう心がけましょう。

ケースも清潔に

以前、楽器を吹いていたら唇が腫れぼったくなることが数日続きました。

金属アレルギーというわけでもありませんし、何が原因か具体的に判明していないのですが、僕がこのとき疑ったのは、楽器ケースとマウスピース(リム部分)が接触している、という点です。

もしかすると、マウスピースとの接触面に菌が発生するなどの汚れが原因かもしれないと、試しに人体に無害な除菌スプレーをしてみました。するとその翌日からは唇が腫れることもなくなりました。因果関係は不明ですが、清潔にしておくほうが絶対に良いですよね。

先ほども書きましたが、楽器ケースは密閉度が高いので、雑菌の温床になりやすい空間です。たまには楽器を取り出してケースを除菌するとか、問題ないのであれば陰干しをしてあげるのも良いかもしれません。

ちなみに楽器ケースの表面がナイロンや布などの場合、雨の日の移動でケース表面から雨が染み込んで濡れたままにしておくと、内部にカビが発生する可能性もあります。その際はできるだけ早くケース表面を乾燥させてあげましょう。

ということで、最後は少し話がそれましたが、演奏後のメンテナンス、いかがでしょうか。

楽器は安いものではありませんし、何より楽器がダメージを受けて本来の実力が発揮できないなんてイヤですよね。

毎回少しのケアをするだけで、長い間楽器は健康を保っていられます。ぜひ楽器に愛情を注いで大切にしてください。

荻原明(おぎわらあきら)

いいなと思ったら応援しよう!