2019/3/23 三陸鉄道全線開通の初日に記念乗車してきた(盛~宮古)

NHKドラマ「あまちゃん」の舞台となった岩手県沿岸部の三陸。

その長大なリアス海岸の沿岸部には第3セクターの鉄道路線、三陸鉄道が走っている。

東日本大震災の甚大な津波被害を受けてしまい不通(運転見合わせ)となってしまったが、一部区間では復興支援列車としてわずか5日後に運転再開させた。

短区間とはいえ間違いなく被災地の方々に勇気を与えた、素晴らしい鉄道会社だ。

以降、津波被災地で寸断されていた三陸鉄道も廃線にすることなく少しずつ復旧を重ねて、2019年3月。JRの復旧断念区間を引き継いで、総距離163㎞にも及ぶ長大区間が全線復旧することとなった。

以前から東北被災地には足を運んでいたので、そんな記念すべき日にも行ってみることにした。

たしか青春18きっぷで東京から大船渡まですべて普通列車で行き、翌日始発で盛から宮古まで行って、翌日浄土ヶ浜の手前までチャリで行って、そこから普通列車で東京まで帰ったっけ。

そのころの体力は本当に無尽蔵だったなあ笑

あまり被災地の住民の立場を知らず、東京人が思う理想というように感じたことを、ほぼ当時の文章のまま書いたので、もしかしたら色々感じるかもしれませんが、当時の私の思いだと思って読んでいただけたら幸いです。

全部で6000字超えの大作です。笑

***2019年3月23日***

2019年3月23日。

東日本大震災の津波被害で約8年もの間ずっと運転を見合わせていた三陸地方の鉄道が復活しました。

三陸鉄道リアス線。

盛駅(大船渡市)~釜石駅(釜石市)~宮古駅(宮古市)~久慈駅(久慈市)までの総距離163.0㎞という、第三セクターでは国内最長の路線です。

・東日本大震災後の岩手県の三陸鉄道とJR東日本の鉄道について

三陸鉄道は、御覧の通り、岩手県をほぼ縦断します。

三陸地方の鉄道は東日本大震災の津波でほぼすべて壊滅。

岩手県沿岸部では被害が比較的少なかった、久慈~八戸(青森県)はJR八戸線が、盛~釜石と宮古~久慈は第三セクターの三陸鉄道が開業していましたが、

JR大船渡線・気仙沼線の盛~陸前高田~気仙沼(宮城県)~柳津(宮城県)と、当時JR山田線の釜石駅~宮古駅までの55.4㎞は震災発生時からずっと不通のままでした。

JR東日本は津波被害を受けた気仙沼線・大船渡線の柳津~気仙沼~陸前高田~盛駅間は鉄道の復旧では採算をとれないとして、沿線の市町村と協議のうえで鉄路復旧は断念。BRT(鉄道の代わりのものですが、実質路線バスのようなもの)という仮復旧にしました。

※今回の震災では例外的な災害復旧支援制度が適用され、路線存続をする場合は実質的にほぼ全額国が復旧費を負担するという特別な措置が取られましたが、

適用されたのは赤字会社だけで、首都圏を持つ黒字のJR東日本には適用されませんでした。JRが断念したのはそれもあるかと思います。

国鉄で大失敗したからって話を聞いたことがありますが、国がインフラに消極的なのってどうなんでしょう…

(↑大船渡線BRT)

バスにしか見えませんが(というかバスなんですが)、JRが運行していました。現在は地元のバス会社に業務委託しています。

その時JRは釜石~宮古もBRTに転換しようかと提案しましたが、沿線の釜石市・大槌町・山田町・宮古市は地形面などからこれを拒否。

そこでJRは鉄路の現状復旧をしたうえで、三陸鉄道に移管することに提案を変更しました。

沿線の4市町も三陸鉄道もこれを承諾し、2015年3月に復旧工事が開始されました。

こうして試運転を重ね、3月23日についに全線復旧となりました。

さて、こういう説明はこの辺りにして、旅の記録を書き連ねていきます。

気楽にお楽しみいただけると幸いです。

***

・盛駅出発!多くの地元の方の歓迎とお見送り!

2019/3/24(日) 盛730着-805発→大槌919-1118→浪板海岸1128-1242→岩手船越1253-1502→陸中山田1511-1709→宮古1750

朝の盛駅は大雪。

二日前まではかなり暖かかったものの、この日は風も冷たく大変寒かったです。

8年前の震災の日も同様に雪が降る寒い日だったそうで。三寒四温という諺がなんだか皮肉っぽく感じました。

そんな寒い中でも、盛駅8:05発の久慈駅行きが盛から初の直通列車ということで、朝から乗車・撮影・見送りする方がたくさん。

送り込み線から2両編成の久慈行きがやってきました。

盛行きは1両だったのでわざわざ増結したようです。

駅で待っているときに観光協会の方から、かもめの玉子という名産品をいただきました。

食べたことなかったですが、大変美味しかったです。ありがとうございました。

もう少し待っていたら郷土料理のまめぶ汁も食べられたのでしょうか?またいつか食べに行きましょう。

出発式で運転手さんが花束を受け取り、いよいよ発車。

地元の方や、NHKが取材に来ていて、盛大にお見送りしてくれました。

本当に多くの方にお見送りをしていただきながら、盛駅を定刻で発車。

この時点で、多くの方の期待を乗せてるんだなと実感しました。

こんな活気は盛とか釜石とか、主要駅くらいだろうと思っていたら、屋根のない無人駅でも多くの方がお見送りに来ていました。

駅はどこか忘れましたが、とにかく多くの方が漁で掲げる大きな大漁旗や、駅で配っていた紙の小さな旗や手を振って見送っていただきました。

というか、こういう小さな駅で見送るってことは絶対地元の方ってことですよね。

復旧まで時間はかかりましたが地元の方々がここまでよろこんで歓迎するとは思っていなかったので、涙が出るほど胸が熱くなりました。

子供がすごく寒そうにしてたけど…(笑)

吉浜湾。

リアス線では意外とこのように障害物もなく海が見渡せる場所は少ないです。

三陸では小石浜(三鉄では恋し浜駅)を筆頭に、ホタテやホヤの養殖が盛んです。

あいにくの曇り空でしたが、ここから徐々に天候が回復してきました。

釜石が見えてきました。

釜石は日本で初めて製鉄をした街で、製鉄が大変盛んな街です。

沿岸部ながら駅周辺はかなり復興が進んでいるなあと思いました。

いよいよ復旧区間!ですが、非常に多くの方が乗車してきたので残念ながら車窓の撮影は困難に。

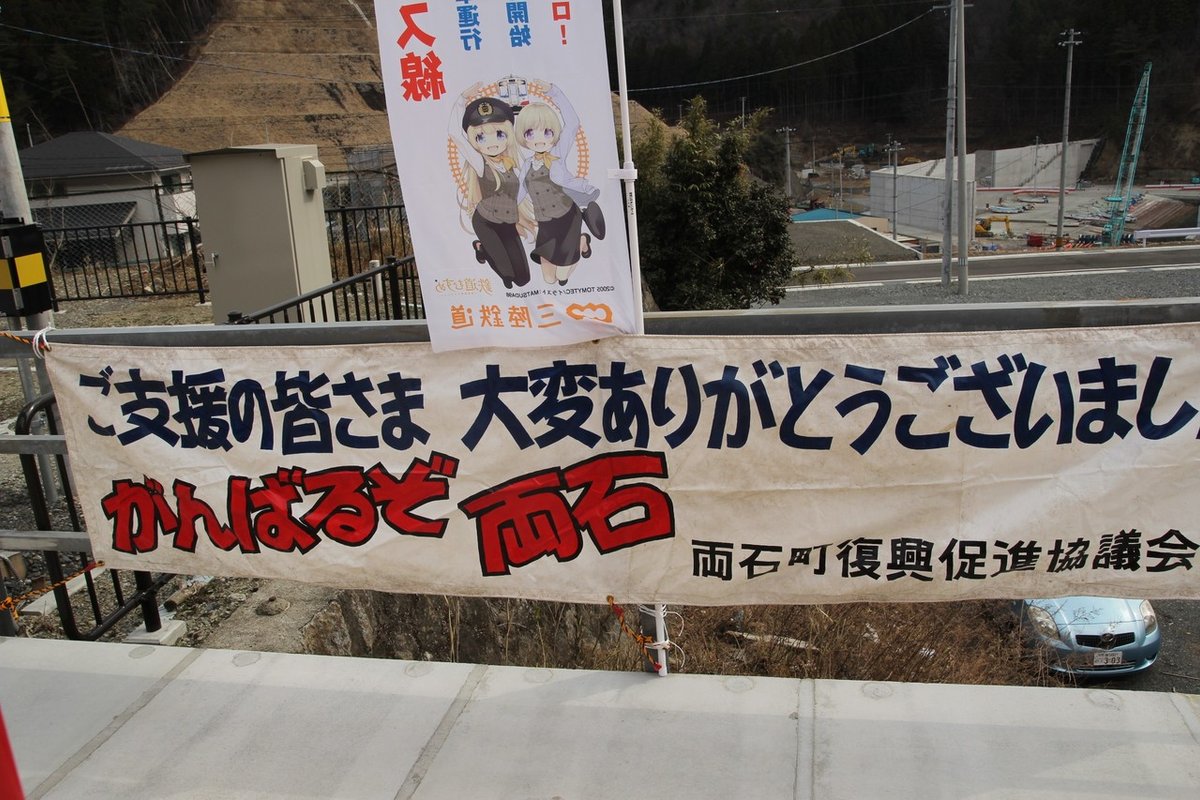

唯一撮れたのが両石駅。

南線よりもさらに多くの方が手を振ってくださったのが印象的でした。

そういえば、この辺りで雪がやむどころか晴れ間も見え始めましたね。

・大槌駅、大槌城から大槌町の俯瞰

大槌駅で途中下車。

10時から記念式典が駅前で行われるそうですが、時刻は9時過ぎということで全然人がいませんでした。

待合室にこもっている人を横目に、山の上にある大槌城址へと向かいます。

20分ほどで山頂の本丸跡へ。

リアス式海岸ということで湾になっていて、町自体が山や川に囲まれているということがよくわかりますね。適当な考えですが高台はたくさんありそうです。

しかし、近くを流れる大槌川・小槌川を遡上する津波や、6mもある防潮堤は超えないだろうという油断も相まって、住民の方々は地震後に高台に逃げるのが遅れたそう。

当時の町の人口の約10%を占める1200人以上が死者・行方不明者となってしまいました。

当然津波は恐ろしいということは誰でもわかると思いますが、住民の慢心や油断が東日本大震災の被害をさらに大きくしてしまったのではないでしょうか。

一方、駅の反対側は御覧の通り、特に大槌川沿いでかなり家が密集している印象にあり、驚きました。

国道45号線や県立高校があり、実際の移動では鉄道より車を優先するから便利な方を選んだというのもあるかもしれませんが、津波を恐れたというのもあるのではないでしょうか。

いずれにせよ、またいつか来るであろう津波に備えて油断せず被害を最小限に抑えてほしいものです。

高台から見た大槌駅。なかなか栄えていました。顔が映っているので載せませんが、駅の周りは非常に多くの方々でにぎわっていました。

駅前に戻ってきたら、地元の中学生たちが演奏をしていました。

見れなかったのは残念でしたが、強風が吹き荒れる寒い中、多くの方が見ていました。

大槌駅付近はあまり復興が進んでいないという印象ではありましたが、それでも工事が進んでいるなと思いました。

鉄道が町の復興に一役買うことを願います。

ただ、駅前の商店街以外は全くと言っていいほど復興していない陸前高田と比べると、あそこはどんな被害を受けたのかとさらに愕然としてしまいます…

実は、今回復旧した区間はすべて現状負担という形でJR東日本が負担しましたが、かさ上げした新しい区間に線路を敷設したところもあるので、鉄橋など完全に新しく作った区間もあります。

わざわざ値段が高い、長さが長いレールを敷くことでカーブを緩やかにし、レールのつなぎ目を少なくして、砂利や枕木なども新品にしたり、車両も新型の車両を8編成JRが作り三鉄に無償で譲渡。

言い方を悪くすると、復旧を断念して赤字の三セクに経営を丸投げした、JRなりの誠意といったものもあるでしょうか。

・浪板海岸駅、片寄せ浜の浪板海岸を見る

浪板海岸駅で途中下車。

駅から徒歩10分くらいで海岸に出られます。

ここは波が片寄せといって海岸から海側には波が来ないので、

サーフィンにうってつけの人気スポットでした。

かつては今上(平成)天皇もここの近くのホテルに泊まりに来たそうで。

写真にしても表しきれないくらい、本当に美しい所でした。

青色の中に異なる色彩があって、奇岩こそありますがまさにグアムや沖縄にありそうな風景でした。

ここは自分の目で見ることをお勧めします。ホテルも近くにありますし、海の美しさは写真なんかでは比べ物にならないです。

ここまで美しい海を見たことがなかったので、思わず心を奪われてしまいました(笑)

一方で駅に戻るとこんな碑が。

駅自体は海から離れていましたが、近くに川が流れていたため津波が押し寄せてしまいました。

この川を海から津波が逆流してきて駅を飲み込んでしまったそうです。

え?って言ってしまうくらい小さな川(まさに支流)ですが、この川が命運を分けるとは、恐ろしいものです。2020年の今でも想像もつきません。

・岩手船越駅、道の駅やまだで昼食・鯨と海の博物館見学

岩手船越で途中下車。乗車した列車は、三鉄が多くの国の人への感謝ラッピングが描かれていました。感謝の笑顔がつながっている素敵なラッピングですね。

少し歩くと道の駅やまだがあるので、そこで昼食をとります。

磯ラーメンをいただきました。1杯700円也。

三陸産の海藻やカニやホタテなどの魚介類、さらにワカメを練りこんだ麺と見るからに三陸のラーメンというものでした。

ごちそうさまでした。

鯨と海の科学館というところに来ました。

山田は世界三大漁場で、捕鯨が有名だったところですが、鯨のことはよくわかっていないという印象を受けました。

水族館では見られないことも知れたので良かったですが、

東日本大震災の内容が思ったより少なかったのはいかがなものかと。

科学館の前の広場は公園でしたが、ここもまた工事がされていました。

時に脅威となる海と向き合うのは宿命なのでしょう。

船越駅は津波被害は受けませんでしたが、その分駅の周りも若干古いなという印象を受けました。

山田町の観光センターがあった場所でしたがシャッターが閉じ、駅も無人。お手洗いもなく若干寂しい駅でした。

・陸中山田駅、山田町散策

陸中山田駅で途中下車。

ここは観光ではなく視察といった感じです。

駅前は更地が並んでいましたが、全体的にみると町ができてきているなという印象にありました。

新しい駅に新しい建物、津波で町がより新しくなるとはなんだか皮肉なものです。

それにしても、ほとんど市街地はなくなった陸前高田はどんな被害を受けたんだ…

防潮堤を作っている最中でした。

三陸は養殖漁業が盛んなので、漁業用の設備もいっぱい。

町は新しくなりつつありますが、それでもいまだに津波の跡が残っているというのはやはり被害が大きかったということを表しています。

復興していくのは大変なのでしょうが、それでも乗り越えるというのはやはりすごいなあと。

山田町に津波が来たのは15時22分ごろ。地震発生してから約20分ほど。

多くの方が大きな地震が来てすぐに、高台に逃げました。

しかし、湾口や湾の広さなどで普段は白波すら立てないからか、「湾に囲まれた山田町は津波に強い」と言われていたので油断したのでしょうか。一番最初の第1波が弱かったことを確認したら、荷物などを取りに行くため多くの方が高台から下に降りてしまったそうです。

第2波以降の津波は防潮堤を簡単に乗り越えて町を飲み尽くし、高台を降りた人を次々に飲み込んでしまいました。

死者・行方不明者900人。1939年の昭和三陸津波の時の死者・不明者は7名だったことから見るに、明らかに油断・過信かと思いました…

よそ者が言うのも申し訳ないですが、大槌町と同様に、津波の恐ろしさを1番理解しなければいけないはずの地元の住民が忘れていた、という事例ではないでしょうか。

やはり震災や津波のことは教訓にして決して忘れてはいけない、と強く思いました。

町を見た後は駅に戻ってきました。

陸中山田の待合室の雰囲気は木目調でなんだか落ち着く感じ。

木のいすやテーブルだったり、ソファもあり待ち時間も全く苦ではありませんでした。

宮古行きの車内は混雑していたので撮影はせず。

さすがに夕方になると朝のようなお見送りはありませんでした。きっとこれからこれが日常になっていくのでしょう。

宮古まで来て、今回の旅は終了しました。

三陸鉄道の駅舎もJRのものと一緒になるため役目を終えていました。

新時代の幕開けを象徴するかのようでした。

***

・旅をしての感想

三陸鉄道は現在赤字路線とのことですが、それでも赤字区間をあえて復活させたということに大変感動しました。

赤字になることがわかっているなら復旧しなくていいのではないかといった葛藤もあったかもしれませんが、それでも地元の方の心からの喜びを見ると、鉄道を復旧したことって素晴らしいことなんだなと改めて思いました。

私も被災地には何度か訪れているとはいえ、所詮はよそ者なので行くべきか最後まで迷いましたが、来て本当に良かったです。三陸鉄道を心から応援したいと思います。

今回は視察をメインに途中下車してきましたが、東北地方はまだまだいいところがいっぱい。

今度は北山崎や、久慈のほうまで行ってみようと思います。

※一部編集した点があります。

******

そうか、今日でもう1年半も経ったのかあ。時がたつのは本当に早い。

で、その当時はこのように長々と書いたが、これは必ずしも素晴らしいという美談ではないということをこの1年半で知ってしまった。

この旅の1年後、つまりコロナがはやる前の今年3月。

サークルの先輩がゼミのために東北被災地で三陸鉄道のインタビューをしたということで、話を伺った。

先輩は地元の方の意見として、「三陸鉄道が復活して半年以上たって、よかったと思う住民の方はほとんどいなかった」という。

三陸鉄道は第3セクターなので、自治体が税金から鉄道会社に支払っている。三鉄はその税金頼りなのだ。

路線が長くなったから、その税金もかなり増えた。

車があるから乗らないのに、なぜ高い税金を払わないといけないのかということらしい。(しかもその税収も住民減少によって減っている)

追い打ちをかけるように、無料の自動車専用道路の「三陸沿岸道路」が着実に線路に沿うルートで開通している。

震災後復興のために無料で運転再開したという実績や、住民たちも感謝や復興の希望があっても、結局は「カネ」である。

東北に限らず、地方の最大の問題である。

もちろん私たちはその考えを批判するわけにはいかない。私だって乗らない鉄道路線に運賃以外にも税金なんてなるべく払いたくない。

鉄道が無くなれば地域は衰退する―

赤字でも地元のために運行するという三鉄の熱意は、必ずしも住民の方に浸透したとは言えないらしい。

皮肉なことに、三陸鉄道の復旧は希望だけではなく、地域住民に対して問題も生み出してしまった。

課題克服のために様々な取り組みをしているというが、根本的な解決には至っていないとのこと。

そのことを知って、東北の今まで行ってきて自分の中の地元の人々の"熱意"とか"理想"という絶対的な自信が失われてしまった。

考えすぎかもしれない。でも、知ることは時に苦しみを得ることにもなる。

また、知ったところで私に現状を変えられることはほとんどない。

友人のように被災地に実際に住んで支援するなんて出来る自信がない。そもそも支援など東京からでも色々できるはずなのに、ほとんど自己満足の活動や旅しかしてないのだ。

――果たして、知る・学ぶということは本当に素晴らしい事なのだろうか――

いろいろな意味で、東北の被災地は私に問いを投げかけてきた。

おまけ

朝早起きして浄土ヶ浜の手前まで行ってきました。

本当にきれいだったなあ。また行きたいです。