詩僧宋淵伝序説

ずっと書きたくて、書けない人がいる。

今では無名に近い人だが、かつて彼の名を呼ぶ者は、その声色に心の底からなる情愛を込めたものだった。

彼の名は中川宋淵。明治40年(1907)に山口県の岩国で生まれ、昭和59年(1984)に静岡県の三島で死んだ。

何者か?

幼くして父を亡くし、広島に移住、一高東大の申し分ないエリートコースを歩み、松尾芭蕉の「猿簑」を研究、突如として出家、山梨県の塩山にある向嶽寺での座禅修行すら飽き足らず、大菩薩山に籠って一日一食、中食の木食に徹する。

中食・・・・一日一回正午のみ食する修行

木食・・・・木の実のみ生食する修行

大菩薩山から歩いて飯田蛇笏の笛吹の家を訪ね、そのまま入門を許されて俳句雑誌「雲母」の常連となり、昭和11年(1936)には第一詩句文集「詩龕」が成る。

飯田蛇笏・・・・現代俳句の巨匠、雲母主宰

東京白山の道場で山本玄峰と出逢い、彼に連れられて戦時下の満州と内蒙古をめぐるうちに終戦、戦後の感懐を昭和24年(1949)発表の第二詩句文集「命篇」に託す。

山本玄峰・・・・稀代の禅僧、政治指南役

「命篇」の発表以後は文学と一定の距離を置き、玄峰が率いる三島の龍澤寺を継承して弟子の育成に力を注ぐようになり、弟子から弟子へと縁がひろがって、ニューヨークやエルサレムなど海外の各地で、彼を師と仰ぐ弟子たちによる寺が開かれるに至る。

海外の寺・・・・ニューヨーク郊外キャッツキルに現存する大菩薩禅堂金剛寺など

死は誰にでもあっけなく訪れる。龍澤寺の山中、姿を消した師を探す弟子たちが風呂の中に見つけた時には、彼はこの世のものではなかった。

・・・・何者か?

今みたごとく、彼の経歴は地理的に広大、精神的に深遠であるとは言え、それらを拾い集めてこうして並べてみても、彼について何程も分かったとは言えない。彼は俳人、作家、禅僧、思想家、実業家、そのどれでもあり、どれでもないことを望んでいたかに見える。

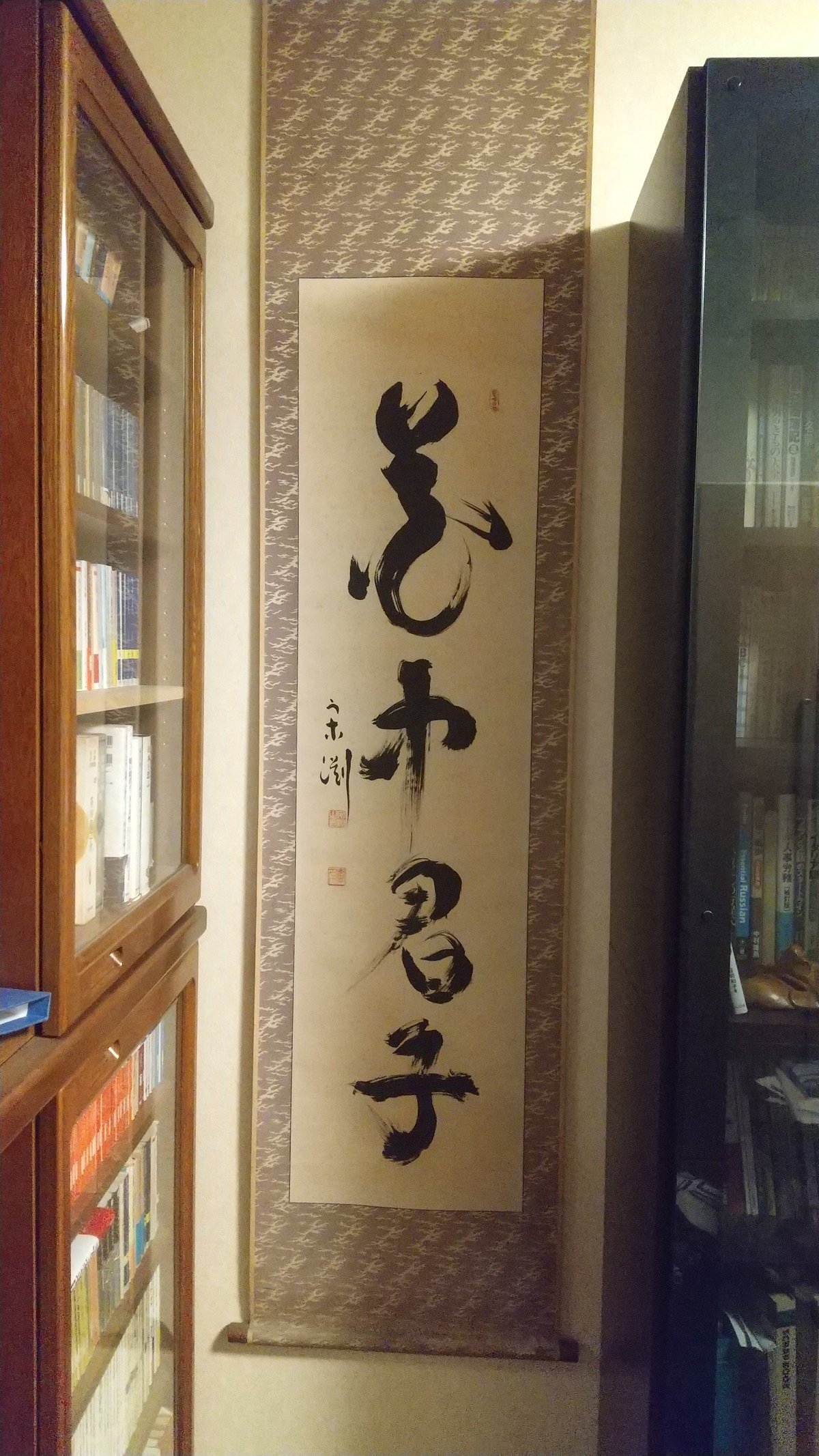

彼を理解する早道は意外に身近にあるのかも知れない。たとえば今、私の目の前に彼の手になる掛軸がある。

この掛軸が私の所有物となったのには、次のような来歴がある。私の祖父が彼の娘(私の伯母)の結婚に際し、娘の旦那(私の伯母の夫)が龍澤寺(宋淵が住職する寺)の檀家総代である警察署長の息子であった縁から、記念に掛軸を貰い受けた。それを祖父の死後、彼の息子(私の父)が相続し、それも6年前に死んで、私の手に渡ったわけだ。

この掛軸には忘れがたい思い出がある。父の死の前年、家の天井から水が漏れてしまい、ふだん家に帰らない父も、さすがに気になって様子を見に来た。被害の最も大なるは和室だった。襖の奥にしまっていた数多くの絵や書が台無しになる中、この掛軸だけは床の間に掛かっていたために難を逃れた。

「幼いときから掛かっていたけども、誰の何という書でしょうか」

「これか。宋淵という高僧の書だ」

自尊心の強い父から「高僧」という言葉が聞かれたことに、私は耳を疑った。思えば、この時が宋淵と出会った最初である。それまで全くの無関心だった意味不明の掛軸が急に、意味あるものとして、解くべき謎として、浮かび上がってきたのだった・・・・

さて、思い出話はこのへんにして、掛軸を見てみよう。真ん中に大きく書かれた4文字は「花中君子」と読む。これはいわゆる禅語ではない。朱子学の誕生を準備した中国の思想家・周敦頤の散文詩「愛蓮説」に由来している。

【愛蓮説】

水陸艸木之花可愛者甚蕃。

晋陶淵明獨愛菊。

自李唐來世人甚愛牡丹。

予獨愛蓮之。

出淤泥而不染。

濯清漣而不妖。

中通外直。

不蔓不枝。

香遠益清。

亭亭浄植。

可遠観而不可褻翫焉。

予謂菊花之隠逸者也。

牡丹花之富貴者也。

蓮花之君子者也。

噫菊之愛陶後 鮮有聞。

蓮之愛同予者何人。

牡丹之愛宣乎衆矣。

翻訳すればこんな感じだろうか。

花の中には愛すべきものが沢山ある。

晋の陶淵明は独り菊を愛した。

唐の時代から世の人は牡丹を溺愛している。

私がひそかに愛するのは、蓮だ。

泥の中から現れるのに泥に染まらない。

さざ波に洗われてもエロティックではない。

中は空っぽ、外はまっすぐな茎。

蔓もなければ枝もない。

遠ければ遠いほど清く香る。

浄められた姿で聳えるように植わっている。

遠くで眺めるべきもので手元で弄ばれない。

以上に述べた蓮の特徴の全てを私は愛する。

私なりに花の分類をしてみよう。

菊は花の中の世捨人。

牡丹は花の中の富豪。

蓮は花の中の君子である、と。

菊の愛好家は陶淵明以後あまり聞かない。

蓮の愛好家はいるが私と同じ心の人はない。

ああ、牡丹の愛好家が多いわけだ。

書の右上に押される印のことを「関防印」と言い、書家の心境をあらわす詩句標語が選ばれたりする。この掛軸の場合は「壺中日月」とある。

中国に「壺中天地」(こちゅうのてんち)、あるいは「壺中日月長」(こちゅうじつげつながし)とも呼ばれる昔話がある。

昔々ある所に、薬売りの老人がいた。老人は店を閉めると、周りに人がいないことを確かめてから、店先にぶら下がっている小さな壺にヒョイと入ってしまう。ある日それをたまたま見かけた小役人の男、老人にせがんで入れてもらうことにした。壺の中は広大無辺の別天地。心が満ち足りてゆくのが分かった。数日を過ごしたつもりで壺の外に出てみると、すでに十数年の時が経過していた。

この不思議な話をどのように解釈するかは意見が分かれる所だが、一般に通用している解釈を言えば、壺の中にあった豊かな時間の流れは、時間にコキ使われるうちに過ぎてゆく日常とは異なる時間経験を意味しており、それを禅仏教的に捉えなおせば、「当処即ち蓮華国」(白隠禅師)、じつは今ここに実現しうる時間経験であり、取り戻すべき時間感覚である、ということになるのだろう。壺は何も特別な魔術ではない。至る所に壺はあるのだ。気づいていないだけで。

ひとまず「壺中日月長」の解説はこれでよいとして、それでは例の掛軸の関防印に「長」の一字が欠けているのは、何を意味しているのだろうか?

かんたんに言ってしまえば、「花中君子」は汚染されない自己をあらわす。泥の中(世界)から生まれ出ても泥に染まらない(世界によって自己の本質を歪められない)人を、君子(本来の自己)と呼ぶ。そして、世界によって変えられない確かな自己を得てはじめて、「壺中日月」の時間は流れ出すのである。

だから、長いか短いかは大した問題ではない。むしろ、壺中の日月そのものに注目せよ。壺中日月の時間経験はいかにして可能か?このように問題を設定することを、掛軸は見る者に要求しているのだ。一字(長)の欠落を通じて。

私は彼を理解する道筋において、この掛軸が醸し出す「風雅と思想の混じり合った独特な香り」を出発点にしようと思う。

彼を理解することにどんな意味があるのか?そんな野暮な疑問について、私は考えることを一旦やめている。掛軸の例にも明らかなように、彼について少しでも理解しようとすれば、豊かな精神世界が眼前にひらけてくる。そのこと自体に意味を見出だせばよいではないか。実用的な、功利的な思考を離れて、この書きたい人物を書き、彼の「豊かさ」のいくらかでも伝えられれば、それでよいのだ。

序説を閉じるにあたり、彼の俳句を十句ほど選んでみる。あえて句の解説はしない。それは序説が語るべき範囲を越えているからだ。

※

ひなげしや うす曇る日の ありどころ

中空に 澄み切る秋の 骸(むくろ)かな

媼(おうな)ひとり 住む満山の 紅葉かな

農人の 酔泣き歌や 秋の暮

開かんと して躑躅(つつじ)たち 真くれなゐ

焼あとに 富士しづまりし 初明り

百合しろく 開落まかす 雨の中

蟇(ひき)鳴いて 我の凡てを 知るごとし

日月の 謎とけてなほ 年歩む

菜の花や さらになげうつ ものもなし