斎藤寅次郎とアチャラカ映画。“くだらないこと”を全うした喜劇の神様

斎藤寅次郎監督。かつて松竹蒲田撮影所長をつとめ、松竹大船撮影所で映画制作の陣頭指揮をとった城戸四郎は、かの成瀬巳喜男について「小津(安二郎)は二人いらない」と言い放ったことで知られる。しかし、同時期に蒲田で辣腕をふるった斎藤寅次郎に関しては「これほどの客の入る映画を作れる監督は他にいない」と、そのナンセンスさ、ギャグのスピード感覚に惚れ込んでいた。

筆者にとっては、小津も成瀬も重要だが、もっと大切にしたいのが斎藤寅次郎の“喜劇にかけた情熱”なのである。

その着想の奇抜さは、ほとんど現存しない松竹蒲田での100本近くのフィルモグラグフィーを眺めるだけで一目瞭然。例えば、レマルクの戦争文学をユニバーサルが映画化する『西部戦線異常なし』(30年)が近日公開と聞けば、登場人物全てが“どうかしている”価値観逆転の喜劇『全部精神異常あり』(29年)をたちまち撮ってしまった。

RKOの『キング・コング』(33年)にあやかって、『和製キング・コング』(33年)を完成させて、本家より早く封切っている。今でいうなら『シン・ゴジラ』(2016年)に便乗して『大怪獣モノ』(2016年)を二週早く公開してしまった河崎実監督の着想と変わらない。というか河崎実が日本映画史において、寅次郎の遺伝子を受け継ぐものだろう。

さて、斎藤寅次郎は、1938(昭和13)年に、東宝から引き抜かれ、榎本健一の『エノケンの法界坊』を大成功させ、新境地を開いた。同じ頃、東宝では吉本興業と提携して、エンタツ・アチャコ、柳家金語楼などの東西喜劇人を集めた喜劇を連作。それらを支えたのが寅次郎のナンセンスだった。 エノケンと並ぶ喜劇王・古川ロッパ作品も戦時中に手がけて、暗い時代に明るい笑いをもたらした。しかし戦時体制に迎合し、政府のプロパガンダを余儀無くされるようになると、喜劇から笑いが失われていく。

そのフラストレーション一挙に解放させたのが、敗戦後初めてのお正月映画『東京五人男』(45年)だった。古川ロッパ、エンタツ・アチャコ、石田一松、柳家権太楼ら主演によるオールスター喜劇。円谷英二が手がけ特撮が日常風景の再現、東京大空襲の爪痕が生々しい焼け跡が実写というアイロニカルな逆転の世界は、昭和20年の東京をそのまま見せてくれる、という点でも重要である。GHQの肝入りなので財閥解体、闇屋撲滅というテーマも声高だが、それが戦後民主主義の解放を感じさせてくれる。

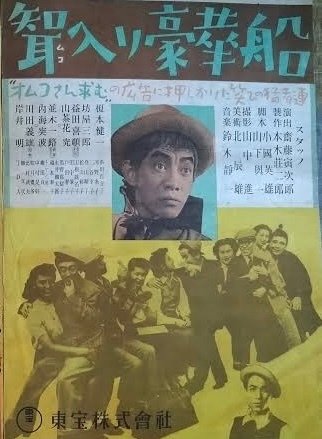

続く『聟入豪華船』(47年)は、エノケン、並木一路・内海突破、第二次“あきれたぼういず(坊屋三郎、益田喜頓、山茶花究)”、岸井明、川田義雄とオールスターを揃えて、農地解放をテーマにして農村喜劇。 そして同年、昭和22(1947)年、東宝争議により、寅次郎の活躍の場は新東宝へと移った。その第一作が『見たり聞いたりためしたり』(47年)。主演は、戦前からの人気歌手・灰田勝彦。戦後を象徴する名曲「東京の屋根の下」は、本作の主題歌。焼け跡の東京に復員してきた灰田勝彦が、戦災で母を亡くし、戦地から帰らぬ父を待つ子供たちを連れての、住居探しから映画が始まる。

知人の田中春男を訪ねたものの、一軒家に二十六人もすし詰め同居でクサリ顔。ようやくたどり着いたのは、焼け跡に一軒だけ残っている立派な門構えの二階家。“安本火災保険”と看板を掲げている。

「僕たちにこの二階を貸して頂けませんか?」と灰田。家主に断られ、強引に灰田が二階に上がると、キャメラは焼け跡に建つこの家を横からのショットで捉える。残っているのは門構えだけ。一階の一部はかろうじてあるが、二階は階段を残して全滅している。

寅次郎お得意のヴィジュアルによるオチに唖然呆然。多くの観客の共感の笑いがあったことを思えば、現実を笑い飛ばしてしまう娯楽映画のチカラおそるべし。

結局、灰田勝彦たちは、ノガミ(上野)の浮浪児たちの親切で、彼らの住処である、空襲で焼けてしまった電車で暮らすことに。この後、浮浪児たちと盲啞大学の生徒(坊屋三郎・益田喜頓・山茶花究)たちとの珍妙な野球の試合が展開されるが、ここで書くのもはばかられるほどスゴい。とにかく昔の笑いはタフなのである!

続く『誰がために金はある』(48年)は、名作映画の題名をパロディにして「金が仇」をテーマにしたオムニバス。第一話は 第二次“あきれたぼういず”と灰田勝彦の楽団が楽器欲しさに生命保険会社と契約、なんとかケガをして保険金を貰おうとあの手この手を繰り広げる。捨て身の主人公たちの努力が涙ぐましい。

一番おかしいのが、キドシンこと城戸新太郎主演の第三話。造幣局のトラックからお札の入った箱が落ちてきて大騒ぎ。会社のお金の入ったカバンをなくしたキドシンが、金がなければ結婚もできないと、造幣局の前でトラックから落ちてくるお金を狙うも・・・。ギャグもふんだんで、主人公の公金横領の罪悪感からくる悪夢のような展開がまたおかしい作品。

昭和20年代半ばになると、寅次郎喜劇は百花繚乱。人気喜劇人共演による、アチャラカ喜劇が次々と生み出された。例えば『嫁入婿取花合戦』(49年)。昭和23年の大晦日が舞台の喜劇で、質屋・柳家金語楼が、質草の背広に入っていた自殺をほのめかす手紙を、持ち主の恋人に伝えようと奔走。様々な笑いに彩られているが、川田義雄の“唄う占い師”は、後年の「天才バカボン」でそっくり再現されている。

赤塚漫画といえば「レッツラゴン」で僕たちにおなじみとなった「アジャパー!!」(伴淳三郎の必殺ギャグ)が誕生したのも、新東宝ではないが寅次郎作品。松竹の高田浩吉主演『吃七捕物帖・一番手柄』(51年)でのことだが、巷間云われているように「アジャパー」とは明確に言はない。敵味方入り乱れての爆弾の応酬の場面で、「一瞬にしてパァ」という伴淳の手つきが「アジャパー」へと繋がった。

寅次郎は、昭和20年代半ば美空ひばりを見出し、スターダムにのし上げた功労者の一人として松竹や東映でもひばり映画を撮ったが、一方、何があっても新東宝でアチャラカ映画を撮り続けた。

『大当りパチンコ娘』(52年)、『娘十八びっくり天国』(52年)、『アジャパー天国』(53年)と列挙するだけでも、その脱線ぶりが伺える。

例えば『腕くらべ千両役者』(53年)は空前の「アジャパー」ブームの中作られた作品。伴淳の役はドサ回りの演芸団の花形・アジャ郎。すごい役名だが、驚くのはクライマックス、追い詰められた悪漢の益田喜頓が火をつけるのが“原子ダイナマイト爆弾”。喜頓はこの爆弾ごと、アチャコによって金庫に閉じ込められてしまい、大爆発。伊豆の旅館街にキノコ雲が上がって、一件落着って?

昭和20年代末から30年代半ばにかけての寅次郎喜劇は、以前にも増してテーマも思想もなく、ただひたすら人気コメディアンたちのギャグの応酬を、速射砲のようなギャグで展開。取り憑かれたように喜劇を連作していく。なかには不発弾もあるが、一度ハマるとクセになること請け合い。

「太陽の季節」ブームの中、太陽族を笑い飛ばした『金語楼の天晴れ運転手物語』(56年)。息子の高校生・西岡タツオ(寅次郎喜劇の常連)は、慎太郎を気取って“石原千太郎”と名乗り、キャバレーでアプレぶりを爆発させ「処刑の季節」を書き飛ばしている。その弟で小学生の富松千代志(これまた常連の子役で、のちの歌手)が、高島忠夫のヒット曲「マンボ息子」の替歌を歌い、前田通子演じる姉、兄貴たちのアプレぶりを嘆くのがおかしい。

創立直後に新東宝に参加した名匠たちは、大蔵貢体制の前に、そのほとんどが新東宝を離れていったが、寅次郎は最後の最後までアチャラカ喜劇を撮り続けた。新東宝の“エロ・グロ・ナンセンス”の“ナンセンス”は喜劇の神様あればこそ。

1961(昭和36)年、新東宝大蔵体制が瓦解していくなかで、最後の大作『誰よりも金を愛す』(61年)を手がける。これは自身も最後という予感もあったのか、三木のり平の主演、エノケン、金語楼、脱線トリオから山田五十鈴まで豪華なゲストが参加、爆笑編となった。

続く『私は嘘は申しません』(61年)は、小林信彦の「日本の喜劇人」で誰もが知ることとなった伝説の喜劇人、泉和助のギャグやタップがふんだんに見られる。寅次郎最後の作品となった『大笑い次郎長一家 三ン下二挺拳銃』(62年)は東宝系で公開されたが、この作品は61年8月の新東宝倒産で公開が遅れていたもの。会社からは金が出ないと知るや、寅次郎はTR3プロを設立して資金を賄ったという。

“喜劇の神様”と城戸四郎や戦前の観客が喝采を送った、ほとんどのナンセンス喜劇が失われていて、寅次郎の真価は、遅れてきた世代の僕らには湧かないかもしれない。戦後驚くべきハイペースで量産されたアチャラカ喜劇を作らしめた創作意欲にこそ、その片鱗があるのだ。新東宝の寅次郎喜劇を観て「なんだくだらないじゃないか!」とお嘆きの貴兄に、その“くだらなさ”こそ、寅次郎の魅力であり身上だとお伝えする次第。あきれるほど“くだらない”けど、それがゆえに“面白い”のである。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。