『水着の花嫁』(1954年7月5日・東宝・杉江敏男)

宝塚のトップスター・寿美花代がタイトルロールを演じた『水着の花嫁』(1954年7月5日)をスクリーン投影。八田尚之のオリジナルシナリオが見事で、何気ないシーンにも杉江敏男監督の才気があふれていて、見事なスクリューボールコメディに仕上がっている。

神田の料亭・八百板の主人・重兵衛(金語楼)は、女房と死に別れ、美人芸者と再婚。今では、加代(花井蘭子)と店を切り盛り。頑固者で気難しい重兵衛だが、長女・勝子(寿美花代)にだけは頭が上がらない。女子大を卒業して、いまは母校の水泳部のコーチ。人生も、仕事も、恋愛も、すべて自己流の先進的女性。寿美花代は、映画慣れしていないようで、演技が少々ぎこちないが、ハツラツとしていて、それが魅力的。

ルーツ・オブ・大学の若大将!

伊豆のリゾートホテルのプールを借りての強化合宿中で、近くの大学の寮では、適齢期の女の子たちが、かしましく青春を謳歌している。つまり「若大将」の女の子版である。この合宿の描写が楽しい。北川町子始め、昭和30年代東宝映画を彩る女優たちが、ワンサと出演。プールサイドで、当時流行のモンローウォークを競ったり、合宿所でワイワイと唄を歌いながら食事を作るシークエンスがミュージカル仕立てで快調。食事前に水泳部のテーマ「カッパソング」を宴会芸的に披露するシーンはなかなか楽しい。

作曲は、東宝娯楽映画でお馴染みの松井八郎。この「カッパソング」はタイトルバックに「結婚行進曲」のアレンジとともに流れる音楽モチーフでもある。

♪胸をグンとはりゃ スタートライン

さっと上がった 飛沫の花が

散るよ光った 小麦の肌に

白いラインを 真横ににらみ

力いっぱい ワンストローク

ゴール間近い 君の春

ああ『大学の若大将』の合宿所でのジンギスカンから「俺たち河童の子」を歌う合宿シーンは、この映画のリフレインだったのかと! 流石に「浄化槽のフタ」ネタはないけど。この楽しいシーンに水をさすのが、一見、若い子たちに無理解なオールドミスの水泳部の部長先生・松岡女史(岡村文子)。風紀に厳しく、伝統を重んじる、ガチガチの先生かとおもいきや、実は恋愛主義者。夜は本棚に隠したウィスキーで一杯、夢の中で奔放な恋愛の妄想を楽しんでいる。それを勝子に吐露するシーンがいい。二人でウイスキーを酌み交わし、松岡女史は勝子の恋愛を応援してくれることになる。果たして勝子の意中の人は? ここから回想シーンとなる。

女子大への通学時に、毎日、電車の同じ車両で会う大学生(池部良)に一目惚れした勝子。大学生もまた同じ気持ちで、二人は目線を交わすだけの関係だったが、強く惹かれあっている。しかし、互いの名前もわからないまま卒業。しばらくして、野球の帰り、混雑した野球場の階段で、なんと意中の彼氏をバッタリ。名刺を渡す彼氏。「私は神田の八百板の娘よ」というのが関の山。お互い、人の波に飲み込まれてしまう。それでもなんとか、彼氏の名刺を貰ったと喜び勇んで帰る勝子。しかし名刺を入れたバッグは、巾着切りにやられてしまい、底が破られ、名刺はパー。というわけで、名前はおろか、手がかりもないまま「いつかは会える」と奇跡を信じている勝子。その純情に、松岡女史は共感してエールを送る。

一方、その彼氏は、実は、八百板の上得意の、大会社の会長・岩村総左衛門(小川虎之助)の甥っ子・中河敬介(池部良)で、総左衛門に頼んで、八百板の娘と見合いがしたいと頼む。というのも、明治製菓・川崎工場に勤務している敬介は、近く「チョコレートの研究」で渡米することになっていて、その前に勝子と結婚しようと計画していたのだ。見合い写真を見れば、勝子は快諾する筈と確信を持っていた敬介だったが、なんとその返事はNOだった…

伊豆まで勝子を訪ねて、温泉旅館に呼び出した重兵衛。総左衛門からの見合い写真を勝子に見せるもけんもほろろ。自分は意中の男性がいるからと。なんと、写真は手違いで、敬介のいとこのチョンガー・岡山総吉(瀬良明)のものと入れ替わっていたのだ。瀬良明は、のちに野村芳太郎監督『砂の器』(1974年・松竹)で、 伊勢の旅館「扇屋」主人を演じることになる。春川ますみの隣でうなづいていた親父さんである。

さて、ここからは、運命の恋人たちが、その名も知らないまま、すれ違いの連続となっていく。まさにハリウッドのスクリューボール・コメディの味わいである。納得できない敬介が、バチェラー・パーティを兼ねての、同僚との送別旅行へ伊豆へ。彼らが駅に着くシーンで、キャメラが移動するとバスで一碧湖にハイキングに向かう勝子たちが描かれる。まさに、前年に映画化されて大ヒットしていたメロドラマ「君の名は」のすれ違いのパロディが延々と続く。

それでも、その晩、敬介は意を決して勝子に会いに水泳部の合宿所を訪ねる。一張羅を着た勝子と、夜の散歩をする敬介。ここでの会話が見事。敬介と勝子の会話のベクトルが全く違うのに、敬介は失恋、勝子は恋愛成就の気持ちで言葉を交わす。日本語ならではの曖昧な表現ゆえの勘違い。八田尚之のシナリオの巧みさが、このシーンに集約されている。寿美花代の幸せそうな顔に比して、池部良がだんだん仏頂面になっていくのがおかしい。そこでも、敬介の名前と連絡先を聞きそびれてしまう勝子。どこまでも「すれ違い」の喜劇なのである。

完全に失恋したと思い込んで沈んだままの敬介。そこで、まだ女性を知らない敬介のために、同僚(相原巨典)たちが、芸者と一夜を過ごさせようと仕組む。特に、敬介が童貞と知るや猛アタックしてくるお染(塩沢とき)がいい。しかし、ダンディでフェミニストの敬介は、お染に恥をかかせることなく、宿を引き払う。翌朝、勝子は敬介の旅館を訪ねるも、結局会えずじまい。

さて勝子に失恋したと思い込んで、失意のどん底の敬介は、独身主義を貫くことに。行きつけのバーのマダム・ユリ(坪内美子)から、女給・チーコ(河内桃子)が敬介に惚れ抜いていたが、渡米することを知って思い詰める。キャメラテストをかねて、第六期東宝ニューフェースの河内桃子と宝田明が助演。宝田明は、水泳部員(北川町子)の恋人役。この作品の後『ゴジラ』(11月3日・本多猪四郎)で共演後、東宝のトップスターとして主演していく二人が脇役というのは、当然とはいえ、不思議な気持ちになる。

ここからラストに向けて、一気呵成という感じでテンポアップしていく。いよいよアメリカ出発の直前、見合い写真が入れ替わっていたことを知った敬介。勝子に連絡しようとするが、ちょうど水泳の選手権大会が始まったばかりで・・・と、本作は間違いなく、のちの『大学の若大将』のプロトタイプだったのだ! クライマックスからラストにかけての「あれよ、あれよ」の展開は、ラストのワンカットまで「たい焼きのアンコ」のように充実している。

明治チョコレート工場!

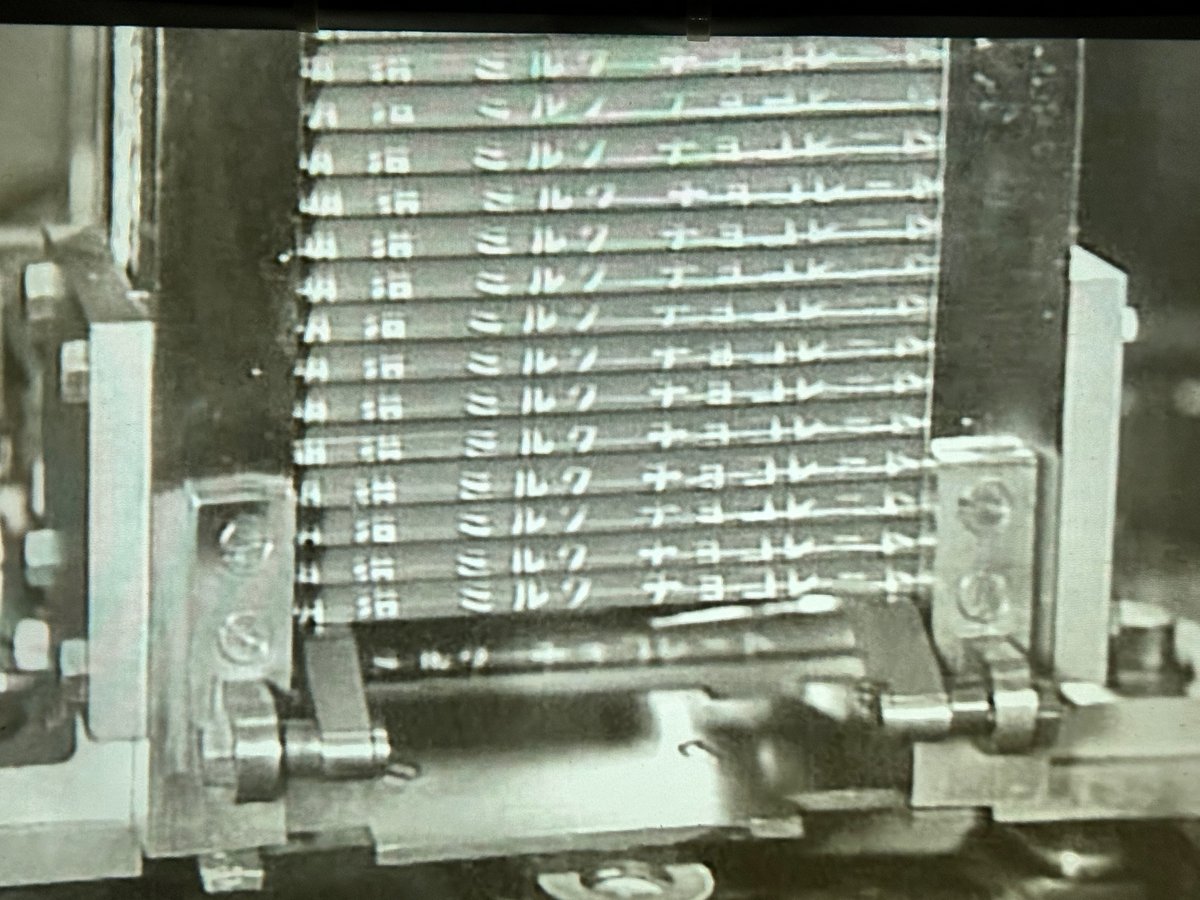

それに昭和お菓子文化研究として、一級品の資料映像となるのが、池部良が勤務している明治製菓・川崎工場のシーン。明治チョコレートの生産ラインがモンタージュで描かれる。僕たちの小学生の頃、社会科見学で行ったのがこの工場なので懐かしい。明治製菓と東宝のタイアップは戦前のP.C.L.時代に遡る。1933(昭和8)年の『純情の都』(木村荘十二)は、前編、明治製菓タイアップのオンパレード。東京海上ビルの明治製菓売店、そしてクライマックスには、古川ロッパがオーナーとなるキャバレーは、明治製菓のチョコレートショップでもある。

こうしたタイアップは、この年、明治製菓宣伝部に入社した藤本真澄が担当していた。やがて1938(昭和13)年に、藤本真澄は東宝入社。同年の『チョコレートと兵隊』(佐藤武)は、明治チョコレートの包み紙を、息子(小高まさる)のために戦地で集めた父親(藤原釜足)の愛国美談。火野葦平の「麦と兵隊」にあやかっての「チョコレートと兵隊」である。

ところが1941(昭和16)年、太平洋戦争開戦の年に、カカオの輸入が禁止となり、国産チョコレートは生産されなくなる。統制が解除され、チョコレートの生産が再開されるのは、10年後の1951(昭和26)年だった。子どもたちに限らず国民はチョコレートに飢えていたのだ。それゆえの「ギブミー・チョコレート」だったのではないかと、先日、阿佐ヶ谷ネオ書房での「佐藤利明の娯楽映画研究所SP 娯楽映画昭和VOL.13 若い東京の屋根の下」(2023年1月29日)で「チョコレートと映画」コーナーで分析した。

販売再開してから3年後、東宝と明治製菓のタイアップが復活。そこで池部良が明治製菓川崎工場勤務という設定となった。叔父と電話で話すシーンで、ヒートアップした敬介が、手元の明治チョコレートをむいて、ボリボリ食べる。タイアップ効果はバッチリで、映画館の売店でのチョコの売り上げに貢献したことだろう。

東宝映画を見ていると、明治チョコレートを食べるシーンが多々ある。美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみの『ジャンケン娘』(1955年・杉江敏男)の日劇のシーンで、客席の江利チエミがボリボリ、明治チョコレートを食べるシーンがある。そういえば『大学の若大将』(杉江敏男)のヒロイン・澄子(星由里子)は、石山製菓=明治製菓のキャンディ・ストアの店員だった。これもまたタイアップである。しかも三本とも杉江敏男作品!

いいなと思ったら応援しよう!