骨董屋めぐりからひろがる冒険。

筆者は昔から、日常的に骨董屋めぐりをしています。

商品が活発に入れ替わるリサイクルショップにも顔を出すのですが、やはり昔ながらの古き良き骨董屋には独特の空気が漂っており、そういうお店だからこそ楽しめる「冒険」があります。

ここは博物館ではない。お店である。

骨董屋といってもお店によって様々な個性があるのですが、筆者がこよなく愛する骨董屋は、一般的にガラクタに類されるであろう物も含め古今東西の雑多な品をズラッと並べ…もとい積み重ね、その品に買う価値を見出すか否かをお客さんに委ねるタイプのお店です。

即ち、値段は売り手と買い手の直接交渉。

これが一般的なリサイクルショップ(ハ◯ドオフetc.)であれば最初から値札が付いているのと、ジャンク品扱いの商品以外はお店側がある程度品質を見定め、補償期間を付けているので楽なのですが…上に書いたような骨董屋であればそうはいきません。

買い手側も、それなりの知識と鑑定眼を要する場合が多々あります。

筆者はそのプロセスをむしろ楽しんでいます。

文字通りの玉石混交な骨董品の山の中から「おっ!これ面白そう!」と思える品や探していた品、興味の湧いた品を文字通り「発掘」できた時の喜びはひとしおですし、意外な品との出会いで好奇心をおおいに刺激される事もしばしば。

最近でいえば…

大昔安売りされていた、無名の中華ダブルラジカセである

このチープ極まりない80年代テイスト全開の安ラジカセとか。

大昔のラジカセは近年のアナログオーディオ再評価に伴い価格が高騰しており、ちょっと前ならゴミ同然の価格だったものが…今やリサイクルショップだと万単位の値札をぶら下げている事も珍しくありません。

とはいえ、プレミアが付いているのはソニー等の国内ブランド品であり、こんな訳のわからない安ラジカセは店頭に並ぶ事自体稀です。

ジャンク品扱いしないとリスキー過ぎて売れない程度の品質というのも一因だと思います。

…でも、このチープさに溢れた箱やスペック、そそられますね。

ハイスピードダビングなんて書かれてますが、こんなラジカセのちゃっちい再生録音ヘッドで倍速ダビングなんてしたら音質なんて知れたものです。

(実際ひどかったので、通常速度ダビングのみ使ってます)

そもそも音質もレトロチープそのもので、令和の今となってはそれがまた良いのですが…ハイクオリティには程遠い代物。

しかし!

こんな一見どうしようもないジャンクも、バチッと修理してしまえば立派なレトロラジカセとして再起動してくれました。

更に、電源部にスマートプラグの部品を組み込む事でGoogleアシスタントとの連携も可能となりWi-Fiスマートデバイス化。筆者の朝の目覚めを賑やかにしてくれつつ、チープだけど元気なカセット&ラジオサウンドで日々楽しませてくれる素敵な存在として活躍しています。

そういえば、近年になってカセットテープならではの趣ある音楽体験が再評価され始めたのですが…筆者の推しアーティストのひとりである森恵さんが

ニューアルバムをカセットテープで(も)リリースしたのみならず

特製ポータブルカセットプレイヤーまで新規販売するという…

なんかもう本気で時代の流れをブッ壊しに掛かってきたかのようなご乱行(褒め言葉)に走り、令和カオスでおもしれー!状態になってます。

なお、アルバム自体もたいへん素晴らしい出来なので、まだ聴いてない方は是非。Spotify等のストリーミングでも聴けます。

余談ですが、森恵さんの「廃品回収」は人生屈指の神曲です。

実はこのたいへん美しい曲、歌詞のまんまボロボロでバラバラの廃品だったラビット(サンマル子)を必死に組み立て復活させた時の、筆者の心の原動力となった一曲なのです。

再起不能と言われていたサンマル子が蘇り公道を再び走った日の夜、この曲とサンマル子を肴にひとり号泣し、祝杯を挙げた事は一生忘れられません。

サンマル子といえば、つい先日こんな物も骨董屋で見つけました。

これは古い工具箱の底の方で長らく死蔵されていたと思しき車載工具のプライヤーで、まさにガラクタそのものといった風情だったのですが

よくよく見るや目玉が飛び出し仰天!運命を感じてお迎えしました。

古馴染みの骨董屋の姉ちゃんも「よく気付いたね!」とびっくり。

その後、探していた古い国産リールも見つけてプライヤー共々確保。

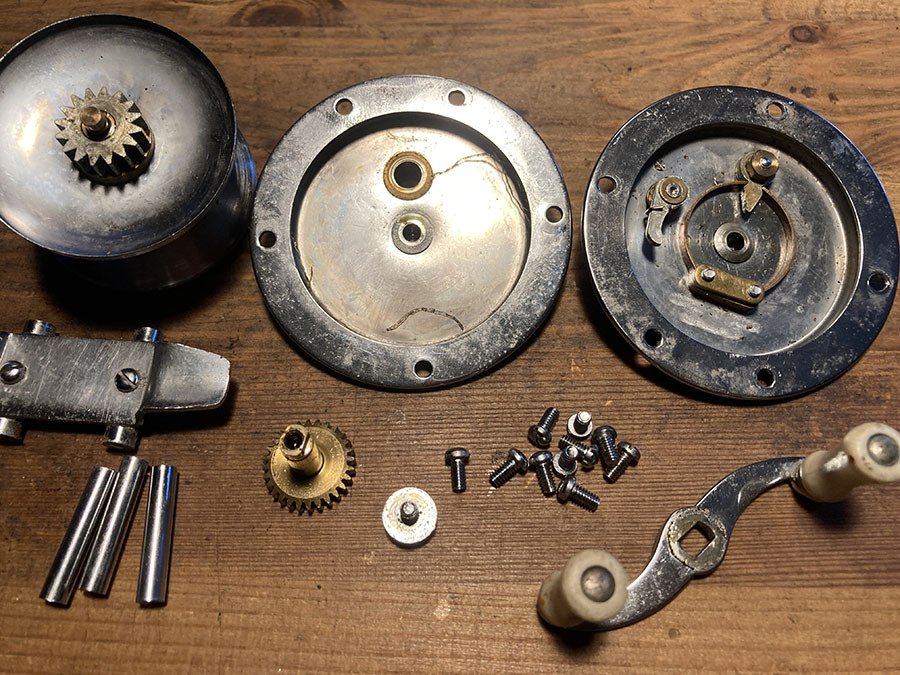

とりあえず、このリール「KUROSHIO No.52(黒潮リール52番)」の軽い修理とメンテに掛かります。

このリールは1950年代〜1974年頃(?)まで静岡県沼津市にある「東洋精機(現・東洋電産)」にて製造販売されていた製品です。構造としては戦前アメリカ製の廉価なリール(ボーイズリール)に倣った至ってシンプルなもので、ドラグもブレーキもクラッチも付いていません。

ただ、シンプルながらも各部の造りは非常にしっかりしており、簡単な清掃・整備調整でスムーズな動作を取り戻しました。

ラビット同様、昔のこういった製品は必要なメンテを適切にしていれば永く使えるのが美点です。

黒潮リールは最初期型と思しきモデルこそ「植野精工(後のオリムピック釣具)」製品に酷似したものでしたが、そこから改良とバリエーション展開を行って幾つかのモデルが登場し、主に地元である沼津のクロダイ釣り愛好家から長らく愛されてきたという歴史を持ちます。

本機No.52はその中でも一般的なリールに比較的近い使用感を持ち、巻き上げギア比が2:1と少し低い(他の殆どのモデルは3:1)かわりに内蔵ギアの枚数が少なく、ハンドル側のボディがスリムという特徴があります。

で、手を入れたらピッカピカでチリチリ気持ちよく回るリールに。

これは釣りが楽しくなる事間違いなしの逸品です!

ただ、上記の通り非常にシンプルな構造のリールなので、大物釣りや投げ釣りには向きません。

投げる(キャストする)際も親指でスプールの回転をコントロールする「サミング」と呼ばれるテクニックがほぼ必須で、失敗するとスプールが空転して糸がグジャグジャグジャ〜!と飛び出し絡まってしまう悲劇(バックラッシュ)に見舞われます。

とはいえ、この仕様は餌を足元や近距離に落とすタイプのクロダイ釣りにおいてさしたる問題にならず、製造元・沼津ではかつて栄えた養蚕業の影響でカイコの蛹を餌として用いるクロダイ釣りが流行っていた…という背景も相まって、沼津のクロダイ釣り愛好家の間で高評価を得ていたそうなのです。

なんでそんなニッチなリールを探していたのか?といえば、筆者は長崎の釣具屋の家に生まれてクロダイ釣りにも幼少時代から慣れ親しんでおり、この手のリールが好きだからです。

そしてその頃、うちの釣具屋があった街にはラビットがブモモォ〜ポンポンと走り回っていました。このリールもまた、ラビット同様に筆者の原風景の住人だったのです。

あと…このリールはクロダイ釣り専用ではなく結構いろいろな釣りに使えますので、川釣りや波止釣りなんかにもガンガン使っていこうと思います。

ちなみにこの個体はNo.52の中でも前期型にあたります。

わかりやすい判別法としては、スプール軸に軽量化のための穴が空いているのが前期型で、穴がないのが後期型。

販売時期的には、ラビットと同じ時代を生きていたリールです。

さて、ここで先程のプライヤーが何物なのかの答え合わせを。

全ては上の画像をご覧の通り。

お店の片隅に転がっていた古い工具箱の底に埋もれ、錆びて隠れていた時にはよくよく見ないとわからなかったのですが…

これは、古い富士重工製のクルマかバイクの車載プライヤーです。

かつて載っていた車輌がラビットなのかハリケーンなのかスバル360なのかR2なのか2ストサンバーなのか他の製品なのかまではわかりませんが、

何はともあれ、サンマル子に積むプライヤーとしては最高の逸品。

近年のバイク用の薄っぺらい車載プライヤーとは異なりガッチリした造りなので、純粋な車載工具としても頼もしい限りです。

共に永らく旅を続ける事になりましたし、時にはいろいろとお世話になりそうですね。

ラジカセとかプライヤーとかリールとか話が雑多に広がってしまいましたが、なぜか話が自然とラビットへと収束していくのは…単に筆者がラビットバカなだけなのか、それともそういう運命なのか。

ともあれ、骨董屋めぐりは日々をほんのり豊かにしてくれます。

思わぬ品と出会い、調べ、直し、磨き、そして楽しむ過程そのものが知的好奇心に満ちた冒険であり、一見無関係な「モノ」や「コト」が意外な接点から繋がってゆき、新たな視点や世界観を見せてくれたりもします。

再起不能扱いされていたガラクタの山から蘇ったサンマル子が「ラビット旅」という素晴らしい喜びをくれたように、いまだ骨董屋に眠る無数のガラクタ達の中にも、まだまだ夢やロマンがたっぷり埋蔵されている事でしょう。

これからも眼と腕と知識を磨き、そんな夢やロマンを探す「冒険」を楽しんでいこうと思います。