2024年春アニメ 響け!ユーフォニアム3

アニメ放送開始から実に9年……いよいよシリーズ完結。第3期では黄前久美子3年生進学から卒業までが描かれた。その最後の1年間がどんなものだったのか――その内容を深掘りしていこう。

3年生編を見る前に、2年生編の後半『アンサンブルコンテスト』編を見ていきましょう。黄前久美子部長就任。副部長に塚本秀一、ドラムメジャーに高坂麗奈が就任。

ご存じだとは思うが、2023年8月に劇場公開されたアンサンブルコンテスト編からメインスタッフは大幅に入れ替えになっている。経緯はあえて省くが、メインキャラクターデザインは池田昌子から、もう1人の池田である池田和美へ。『CLANNAD』『中二病でも恋がしたい』『無彩限のファントム・ワールド』などでキャラクターデザインを務めた実力派。今作でも新規に入ってきた40~50人を書き起こす無双っぷりを見せている。楽器作画は京アニ作品のほとんどでプロップ設定を描き続けてきた髙橋博行から太田稔に。副監督は山田尚子が移籍したために、小川太一が務めている。

制作スタッフの大きな入れ替えがあったが、しかしこれまでのアニメーターの多くが作画を務めているので、クオリティ自体にはほとんど変化がない。ただ、一つだけ引っ掛かったところがあったのだが……それは後ほど触れよう。

『アンサンブルコンテスト』編では12月に開催されるアンサンブルコンテストに向けて、吹奏楽部の一同が奮闘する。今までと展開が違って、参加人数が3~8人と少数あるので、希望者がリーダーとなって仲間を集めて、部内で腕前を競う……という形式が取られた。

黄前久美子は当然のように高坂麗奈と組むのだけど、黄前自身は部の調整のほうに忙しい……。もともと面倒見が良かったのだけど、部長になるとそれが全員に向けられて大変そう……。

コンテストメンバーは主に高坂麗奈主導で集められた。忖度しない高坂麗奈が集めたというだけあって、部内でも実力者揃い……。ここでこれまでほとんどクローズアップされてこなかった釜屋つばめがメインキャラクターに格上げとなった。というか、釜屋つばめって名前だったんだ……。

2年パーカッション・井上順菜、2年ホルン・森本美千代も選ばれるが、こちらはメインキャラクターに格上げならず(惜しいなぁ)。1年生からは小日向夢。1年生の時点で高坂麗奈に目を付けられる……というのはよっぽどのもんです(ん? 小日向夢のほうから声をかけたんだっけ?)。

始まるとすぐに黄前久美子・高坂麗奈との間に指導方法の明確な差が現れてくる。

高坂麗奈は厳しく「そこ、遅れてる! しっかりして!」と口頭で指示。しかし言われたほうは「そんなこと言われても……」となる。

一方の黄前久美子は……

じーーーっと見てます。

見た上で、「息だよ息!」と指摘します。演奏者の様子をしっかり見た上で、改善点を指摘する。根っからの教育者気質なんでしょうね。

一方の高坂麗奈は指導になるととことん高圧的。しかも相手のほうをほとんど見てくれない。「名プレイヤーは名コーチにはなれない」……という言葉があるけど、その通りの状態になっていく。

どうして高坂麗奈は指導者としては不適合なのか? それは、自分はできるから。高坂麗奈は「タイミングが遅れてる!」と指揮者から言われたら、すぐに修正して対応できる。できるのは当たり前だ……と思っている。だから「できない子」の気持ちが永久にわからない。場合によっては「やる気がないんだな」と考えてしまう。天才的なプレイヤーにありがちな意識にハマっていく。

高坂麗奈は演奏者のほうを見ずに、高圧的に指導する。黄前久美子はじっと側に付き添って、演奏者と同じ目線に立って問題点を探ろうとする。どっちのほうが指導者として優れているか。どっちのほうに人望が集まるか……誰だってわかるでしょう。

ところで『アンサンブルコンテスト』編を見ると、部長となった黄前久美子はずーっと←を向いている。構図を見ても、多くのシーンで右側に立ち、←を向いている。

右側に立ち、←を向いている。

右側に立ち、←を向いている。

一方、部員は左側に立ち、→を向く。

こういう作中の文字にこだわるのは京アニらしいところだけど、このシーンも左側に立ち、→を向いている。

これは単純に、音楽室に入って扉側がカメラ位置の基本になっているから、そこから来た作法なんでしょう。ともかく、黄前久美子部長就任後以降、ずっと右側に立ち、←を向いている。

第3期。義井サリーちゃんの家へ相談へ行く場面。やはり右側に立ち、←を向いている。

全体を見ていると、そこまで絶対的なイマジナリーラインというわけではないけど、どこか黄前久美子は右側に立つ……というのは決めているんでしょうな。

第3期に入って、黄前久美子さんは進路に迷います。でも何を迷う必要があるんだろうか……というのは客観的な立場であるから言えること。この頃の黄前久美子は、まだ自分には音楽の素質があるんだと思い込んで……いや、「期待」している節があった。この辺りは後ほど触れましょう。

第3期12話、ようやく黄前久美子は進路を確定させるけども……。

「予想通りすぎてつまらん」

私もその進路を聞いて「そうですよね」という感想しかなかった。「黄前さんらしいね」ってやつ。客観的に見れば、黄前久美子の資質はすぐにわかる。でもそういうすぐにわかるような話でも、納得するまで迷うのが彼女らしいところ。合理的な判断力がないかわりに、「納得」できる地点を探す。

脳には「短距離走型」と「長距離走型」があって、いつの時代の瞬時に考えて答えを出せる短距離走型が重宝されるのだけど、黄前久美子は長距離型。短距離走型は「合理的であれば納得できなくてもそれに従う」という考え方をするが、長距離型は納得するまで考える。

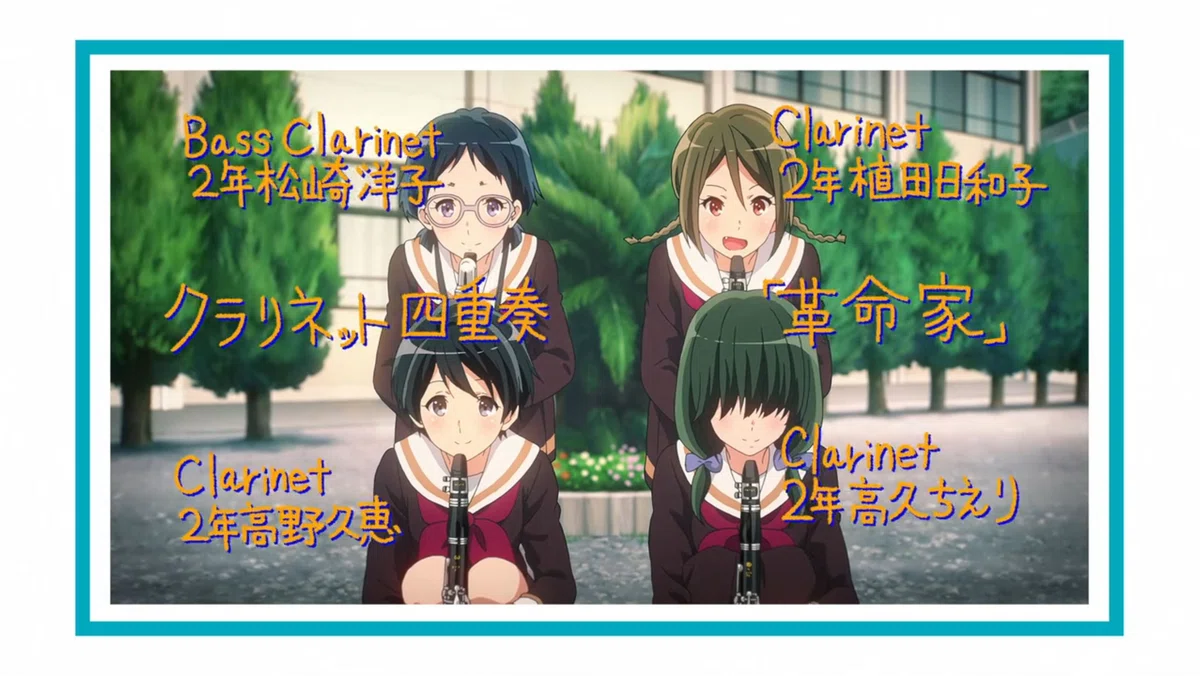

アンサンブルコンテストは、クラリネット4重奏の『革命家』が優勝!

え、誰? ってなるけど、3年生編でもソロパートを演奏することになる子がいる。よく知らない子達だけど、高坂麗奈&黄前久美子チームを負かすくらいだから、相当の実力派なんでしょう。

はい、3年生編に入っていきます。3年生になると……出てきちゃいましたね。“2人目の天才少女”です。

見た目も、まるで別次元からメインヒロインが来ちゃった……という姿で描かれています。見た目の時点から、そういうキャラクターなのだということがわかるように描かれている。声優もヒロインキャラクターでお馴染みの戸松遥。脇役でも敵役でもライバルキャラクターでもなく、メインヒロインの座にいるべきキャラクターがやってきた……さて黄前久美子の立場はどうなる?

メインヒロインの風格(巨乳)。

3年生編になり、吹奏楽部の人数は……ゲッ、なにこれ……。オープニング最後にはいつものように部員全員のシルエットが並ぶが、とんでもない人数になっている。北宇治は2年連続全国大会のいいところまでいったので、世間的にも「強豪」と認識されるようになり、吹奏楽目当てにやってくる生徒も出てくるほどに。その結果、この人数……。

第6話のパノラマカットです。この作品ではよくある構図なのだけど……ひぇぇ……。3Dステージと3Dキャラクターアセットはあるはずなので、それでキャラ位置を確定する……ということくらいはやっているはずだけど、これだけの人数になると3Dキャラクターを配置するだけでも大変……。さらに手描きで書き起こしていくわけだから……この1カットでどれだけ時間がかかるのやら。

キャラクターデザインも見事。キャラ(特徴)かぶりなしでこれだけのキャラ数、よくデザインを書き起こせたな……。実は黄前久美子の教室のキャラクターもキャラデザで書き起こされている。これだけのものを1人で書き起こせた、というのが凄い。開けられる引き出し全部開けて描いている感じ。

低音パートに入ってきた(物好き)のはこの4人。サリーちゃんは間もなくクラリネットに行っちゃうけど……。

さて、3年生編第3話で早くも問題が表面化。

「このままいくと、1年生部活……ボイコットしますよ」

問題なのは高坂麗奈が厳しすぎること。アンサンブルコンテスト編でチラッと見えていた問題が、1年生が入ってきたことで一気に表面化。

高坂麗奈はプレイヤーとしては1流。すでに1流の奏者で、言っていることは常に正しい。しかし指導者としては3流。それどころか、いるだけで周りにプレッシャーを与える存在になっている。

では高坂麗奈は、人の上に立ってはいけない人物か……そういうわけではなく、本番前に「みんな、行くわよ!」と声をかけるだけでみんなの気が引き締まる。

「北宇治は一番を目指しましょう! 今の自分で満足するんじゃなくて、さらに上を行く未来の自分を追いかけましょう!」

こういうことを堂々と言えるのも、1流のプレイヤーだから。黄前久美子が言っても締まらない。アジテーションをやるなら高坂麗奈。最前線に立ち「私に付いてこい!」をやれるのも高坂麗奈。シンボルになれる資質は間違いなくある。

しかし、ついていける子は心酔するけれども、それ以外の子からすると「怖い存在」と認識されてしまう……そういう性質を持ってしまっている。なので正直なところ、高坂麗奈は普段、後ろに引っ込んでいてほしいが……。

心理的なケアは黄前久美子の役割。

高坂麗奈の言っていること、やっていることは常に正しい……。しかしそれについて行けるのか、納得できるのか……それは別問題。人間は、それが正しいとわかっていても、すぐに頭を切り替えてできるものではない。「正しさ」と「納得感」はいつも噛み合うものではなく、むしろ噛み合わないことのほうが多い。だからみんな「正しさ」よりも、それぞれの「納得感」のほうへ引きずられて、間違えた選択をする。すべての人間が合理的に正しい選択ができるなら、世の中はもっと良くなっているはず。しかし、そういうわけにはいかない。だいたいの人間は、「正しい選択」がなんなのか、頭では理解できている。でもそれを選択できない……というのがほとんどの凡人が経験していること。むしろ“不合理”が人間のだいたいの本質。そういう“不合理”に対応するのが黄前久美子の役割になっていく。

高坂麗奈の言うこと、やることは常に正しい……しかしだからといって誰もついてこれるわけではない。そんな高坂麗奈もマズいな……と思う瞬間があって……。

第4話、サンライズフェスの後、こんな場面がある。

「時間のないなか、がんばってくれてありがとう。初心者のあなたがここまでできるって見せてくれたから、みんなもがんばれたんだと思う」

さすがの高坂麗奈も懲りたんだね。あ、誰もついてこねーぞ……って。

ただ、こういうところも高坂麗奈の天才性のなせるところで……。高坂麗奈は、この件について一度も黄前久美子に相談していない。自分で、「あ、マズいな」と気付いて、修正を入れて、行動している(そういう判断の下での行動だから、「本心で言っているか」どうかはわからない。「立場上で」言っている可能性もある)。自分だけの判断でここまでできるのが高坂麗奈。誰にも相談しないし、誰からもアドバイスを求めない。ここまでできてしまうから、故に「できない子」「諦めちゃう子」の気持ちは永久にわからない。指導者になっちゃいけないタイプだ。

こういうのはこの物語の中だけじゃなく、現実でも天才的なプレイヤーは、組織のトップに立っちゃ駄目。ついていけない人は全員振り落とされる。残った人たちで、宗教っぽい集団になってしまう。アニメとか映画とか、そういう才能に基づく仕事であれば良い結果をもたらすけれども、一般業種ほど、才能のありすぎる人間が上に立っちゃ駄目(アニメや映画は、基本的には作品が完成したら解散するので)。一般業種で天才が上に立つと、一時的には業績がガッと上昇するけど、その人が抜けた途端、悲惨な状態に陥る。だいたいの場合で会社は大きくなっているので、その後の転落が怖い。凡人のための、凡人の指導者のほうが、より多数の人にとって良い社会を築ける。

天才プレイヤーはトップの横にいるのがベストな位置。タイミングの良い時に出てきて「みんな、行くぞ!」とだけ言ってくれればいい。それだけでチームの気持ちは締まる。

しかし、世の中は常に「才能ある人」を求めてしまう。普通の人ほど、身の丈に合わない結果や成果が欲しがるものなのだ。

第5話になって、これまでのやり方を変えよう……ということになる。例年はオーディションは一回だけだったが、今年は大会ごとにやろう……と。しかしそれでは滝先生の負担が大きくなるのでは?

滝先生は、わりとあっさりと引き受けます。

思い返せば、滝先生のスタンスはずっと変わってない。2年前、北宇治吹奏楽部は「全国金賞を目指す」と答えたから、滝先生はその通りに指導してきた。高坂麗奈と中瀬古香織のどちらがソロをやるか揉めた時、中瀬古香織に「あなたが吹きますか」と尋ねている。こういう時でも、必ず生徒の意見を尊重している。生徒が言ったから、その通りに指導している。一度として、自分の意見を押しつけたことはない。

アンサンブルコンテストの時でも、黄前久美子が一般投票と部内投票で決める、と提案した時、「いい案ですね」といって採用している。正直なところ、「あれは本音なのかな?」と思うところもある。しかし本音かどうかさて置き、生徒が考えて言ったから、それに従う。その上で、生徒のポテンシャルを最大化できるように努めている。自分の負担が大きくなっても、生徒が決めたことであれば、それに付き合う。ああ、こういう上司がいたらなぁ……。

久美子3年生編では、コンクール楽曲までも生徒に決めさせている。自分から発信するのではなく、生徒に決めさせる。生徒自身が決めたことであれば、その通りにする。3年生編になって、滝先生は自分のスタンスをさらに推し進めている。現在の3年生とは付き合いが3年にもなるから、こういう指導にもこなれているのだろう……という読みがあったように感じられる。

さて、「毎回オーディションをしよう」……自ら提案したことで、3年生編の大きなドラマの切っ掛けになっていきます。

第8話……まあ、こうなりますよね。

ソロパート、黒江真由に持って行かれます。

黄前久美子はユーフォの奏者として部内でも認められる実力者であるし、部員の誰もが一度は黄前久美子に面倒を見てもらっている。人望は高い。それを、今年やってきたばかりの転校生にソロを持って行かれる……黄前久美子本人だけではなく、部内の全員が動揺する。

第1期11話……高坂麗奈と中瀬古香織がトランペットの腕を競い合って、中瀬古香織は自ら負けを認める。

ここで描かれたのは、残酷なまでの「才能格差」。中瀬古香織は、ここで才能格差を見せつけられてしまった。3年間トランペットをがんばってきたつもりだった……でも1年生の高坂麗奈はそれを上回る圧倒的な才能の持ち主だった。それを間近で聞いて、自覚してしまったら、もう自ら引き下がるしかない。

『響け!ユーフォニアム』はそういう才能格差も描いている作品。世の中的には、「才能格差」という要素を否定的に語られがちだ。「才能なんか関係ない! 努力が全てだ!」……と。でもこれは、私に言わせれば「がんばれば自分も何かしらになれるかもしれない」という希望を持ちたいだけでしょ、と。芸能やスポーツといったものをやってみれば、いやでも才能格差に直面しなければならなくなる。

例えば、まったくのスポーツの素人が、明日から大谷翔平と同じ練習法をやったとして、ホームラン打者になれるか? なれるわけがない。じゃあ、練習量を2倍にすれば良いのか……体壊すだけです。まずはじめに、才能という要素がなければ、どうにもならんのだ。

がんばれば自分でも天才に勝てるかも……そんなのは夢でしかない。現実を見ようよ。「才能の壁」は絶対に打ち破れない。

もう一つ、天才をトップに据えてはならない理由がある。それは、天才は周りの人間を踏み潰してしまうから。

この作品において、高坂麗奈の言うことは一貫して正しい。最初から最後までブレない。ここまでまったくブレがない……というのは現実的に見て、ちょっと不気味なほど。それができちゃうのは、高坂麗奈が天才少女だから。でもその正しさは、どんどん周りを振り落とし、踏み潰してしまう。

こんな人の横に並んで座るの、誰だって嫌だよ。高坂麗奈はいつも黄前久美子たちと一緒にいるけど、この様子だとクラスに友人は1人もいないんだろう。才能を持つことの弊害……それは友達がまったくできないこと。こんなにいつもべったり一緒なのに、友達同士らしい普通の対話をぜんぜんしていなかった……ということにここで気付く。天才に憧れる人は世の中一杯いるけど、実際の天才ってだいたいの場合、友達がまったくいない。宮崎駿もジョブズも、友達なんか1人もいない。だって、誰もついていけないんだもの。

じゃあなんで高坂麗奈は黄前久美子とお付き合いしているのか。それは黄前久美子が相手の内面へするっと入っていける子だから。しかも本音をポロッと言っちゃう。お互いに心理的なガードを剥がしちゃう。そういうことを自然とやっちゃう。たぶん高坂麗奈にとって、こんなふうに内面に入ってきた子というのは、後にも先にも黄前久美子しかいなかったんでしょう。

(黄前久美子と疑似恋愛をやっていたのも、滝先生との恋愛ができないから……でしょ)

高坂麗奈は、周りにいる誰かを踏み潰そうがお構いなし、目の前で邪魔するやつは全員ぶっ倒す……という意識でいるが、黒江真由はその真逆。黒江真由は、自分の才能で誰に踏み潰したくはない。自分が本気を出せば、目の前にいる女の子――黄前久美子を踏み潰してしまう。

もう誰も踏み潰したくない……。しかし、だからといって演奏に手抜きもしたくない。黒江真由の実力であれば、誰にも気付かれないように、すっと手を抜く……ということは、きっとできる。でも「奏者のプライド」もある。手は抜きたくない。でも踏み潰したくない。だから「辞退して」と言ってもらえるように、懇願する。「辞退してくれ」と言われたら、喜んで荷を下ろせる。これが黒江真由が1人で考え出した妥協点。

どうして黒江真由は、高校3年生という半端な時期に転校してきたのか。名門・清良女子にいたのに……。

「私のせいで友達が音楽やめちゃったから。いつもコンクールメンバーに選ばれるのが私で……。その子はいいって言ってくれてた。でも……」

黒江真由自身からそれ以上語られることはなかったが、要するに踏み潰しちゃったわけだ。これまで通り、みんな仲良く、一緒に演奏していたい……。しかし自分に才能がありすぎたせいで、周りのみんな踏み潰してしまう。才能格差を意識させて、音楽をやめさせてしまう……。

そんなつもりはなかったのに、気付けば周りにいた子をまるごと踏み潰していて、友人グループも破壊しちゃった。黒江真由の性格から言って、それは耐えられない。自分がいたら、周りの子がチャンスを失ってしまう……だから3年生という微妙な時期に転校してしまった。みんなの思い出を壊さないために。

黒江真由は自分の才能を、自分で抱えきれなかったわけだ。

北宇治高校にやってきて、黒江真由はオーディションを受けるつもりもなかったし、ましてソロをやるつもりもなかった。最後の1年間、楽しく過ごせばいい……。

しかし、才能ある人間に、そんな穏やかな日常なんて許されんのだ。

そもそも、今回のオーディション採用基準……おかしくないか? 特にまったくの初心者の1年生・釜屋すずめがオーディションメンバーに選ばれてしまったのはなぜか?

釜屋すずめが選ばれたのは「音量」のみが採用基準。これまで、後藤卓也という、体格のいい男子がチューバにいたわけで、その彼が抜けてしまったから、それに変わる奏者として選ばれたわけだが……。

(ということは、釜屋すずめは後藤卓也なみの音量で吹ける……という意味でもあるが)

だとしても、経験も技術もある他のメンバーを差し置いて……というのは納得しにくい。

今回の滝昇先生は、「内面の見えない人物」として描かれる。何を考えているのかわからない。という以前に、3年生編ではいつも職員室にいる。考えも読めないし、行動もわからない。普通に見ていると「何もしていない」ようにすら見えてしまう。

このように描いたのは意図的なものであって、「滝先生がなにを考えているかわからない」からこそ、黄前久美子の迷い・悩みがどんどん大きくなる。不安も大きくなる。引っかかりがあっても、聞くわけにもいかない……となる。

黄前久美子の悩みと迷いが頂点に達した頃、そうだ、田中あすか先輩に聞こう!

と、やってくるのだが……そこで待ち受けているのは中瀬古・マイエンジェル・香織先輩。

「あすかとルームシェアしてるの」

だって。

あー、ハイハイ。“同棲”ね。いやいや、わざわざ「ルームシェア」ってぼかしているのに、深入りするのは野暮。それ以上は尋ねないようにしましょう。

それにしても、よく隠し通したものだな……。だいたいの女の子は噂好きで、ちょっとした視線のやりとりでも「あの2人、怪しくない」とか言ったりするものだけど……。そういう女の子達の噂にすら、まったく上らなかったわけだから。よくよく見るとおそろいの水着を着ていたりするし、今回も「“あすか”と」名前呼びだし……。ちょっとした様子の変化に敏感に気付く女子達すら気付かなかった、2人の関係……。

まあ、そこまでして隠したかったわけだから、わざわざ掘り起こすのはやめましょう。

オットマンの上には、看護師の本が……。まあ中瀬古香織先輩のものでしょう。中瀬古先輩は高坂麗奈とトランペット対決をして、完全に踏み潰されて折れちゃった人。もう音楽の道を諦めて、別の道を探し始めたのでしょう。

それにしても、中瀬古先輩のナース……ああ、お世話してもらいたい。

そこに田中あすか先輩が帰ってきます。

まあ相変わらずだね。後輩に対し、自分を繕う……ということは相変わらずやってしまう。ずっと演技を続けている。もうそういう振る舞いが身についちゃっているんだろうね。

田中あすか先輩は、こうやってオレオのクラッカーを剥がして、クリームを黄前久美子に見せて、滝先生が何を考えているか……を語り始めます。

とんだアームチェア・ディテクティブ(安楽椅子探偵)だね。現場に一歩も入ることなく、部内の様子、滝先生が何を考えているか、ズバズバ言い当てる。オレオのクリーム部分を見せて語っているのは、いま滝先生の内面を丸裸にして語っているから。相変わらず、とんでもなく勘のいい人です。怖い人だ。

そのお話が終わったところで、「シャワーを浴びてくる」……ここが京都人らしい振る舞い。意訳すると「帰んなさい」。「ぶぶ漬け」みたいなものだね。

そんな田中あすかを見て、中瀬古香織は「羨ましいな」と。きっと2人は“親密”な間柄なんだけど、しかし先輩・後輩の関係は自分にはないもの……。自分には見せていない側面を、見ちゃったんでしょうね。そこで嫉妬しちゃう……というところで、2人がそういう関係なのだとわかる。

滝先生には滝先生の立場があるから、本音は語らないようにしていたのだけど……。

しかし12話、とうとう滝先生が「本音」を語ります。どこでそれがわかるかというと、メガネを外すという仕草。心理的なガードを下げる……という意味ですね。

今回の滝先生だけど、確かにブレちゃってる。実力主義から選べば、黒江真由一択……滝先生の視点ならすぐにそれに気付く。でも3年間がんばってきた黄前久美子に花道を作ってやりたい……という温情もあるわけだ。

それに、一度黒江真由をソロに選んだ後、音楽室に入ったときの異様な空気に気付く。人望厚い黄前久美子を下ろしたせいで、部内全体の空気が悪化。その変化には当たり前だけど気付いている。

しかし先生の立場があるから、判断基準のブレを顔にも行動にも出しちゃいけない。第12話の時点で「再オーディションをやる」としたのも、判断を保留にしたから。なにが「正しい」か、滝先生にもわからなくなった瞬間があったのだ。

大会金賞確実に獲れるプレイヤーか、それとも生徒の思い出か……。その迷いがわかる場面。

黄前久美子が部内のこと、進路のことで悩んでいる最中、音大に進学した鎧塚みぞれの様子を見に行きます。

鎧塚みぞれ先輩に、「私も音大に行こうと思うけど……」と尋ねてみます。すると

「なんとも思わない。だって、そんな姿、想像できない」

この人も忖度しないので、本音で率直に語ってしまいます。

一方、音楽の勉強でアメリカに行こうと考えている高坂麗奈に対しては「がんばって」と言います。

この対比で、もうおわかりですよね。

黄前久美子もこう言われて、はっと気付きます。自分がそこにいるのが相応しくない……。音大に入って鎧塚みぞれの横にいるのもおかしい。大人になって高坂麗奈の横に立って演奏しているのもおかしい。なぜなら、自分には才能があるわけじゃないから。

一見すると残酷なやりとりに見えるけども、しかし本当を言うと、高校生の段階で折り曲げられていたほうがいい。才能があると勘違いして、無駄で無理な努力をし続けるくらいなら、明らかに才能ある人に踏み潰された方が楽……。だって、荷を下ろせるんだもの。

才能のない人からすれば、解放された方が楽かも知れない……。でもつらい道を乗り越えたからこそ獲得できるものもあるし、半端に放り出すとずっと後悔することにもなる。どっちがいいか……は、本当によくわからない。

傘木希美さん。この人も鎧塚みぞれに踏み潰され、折り曲げられた人。『リズと青い鳥』で鎧塚みぞれの“本気の演奏”を聴いて、「あ、自分にはこの才能、ないわ……」と気付かされちゃった。天才は本気出しちゃうと周りの人を踏み潰しちゃうんです。

でも社会に出る前に、「才能ない」ってことに気付かされるのは、実は良いこと。才能あると勘違いしちゃったほうが、あとあと軌道修正に苦労する。

黄前久美子はそれがわかってきた時点で、覚悟が極まります。自分の役目は、黒江真由と全力とぶつかりあって、その結果――負けること。

全力でぶつかり合って負けたらもう仕方ないと諦めが付くし、部内のみんなも納得する。黄前久美子はそれなりの奏者だけど、所詮は「努力」の人。天才相手に勝てるわけがない。

とはいえ、黄前久美子も練度は非常に高い。聞き比べをしても、どっちが上だとか、ぜんぜんわからない。それでもなぜ黒江真由が選ばれるのか?

第8話で高坂麗奈がこう評している。

「うまいというか、勘がいい。滝先生の求める音をすぐに理解して、それに合わせて吹くことができる」

黄前久美子は努力の人だから、一生懸命練習し続けなければ対応ができない(1年生の頃、あるパートがうまく吹けず、外されかけたことあった。猛練習の末、やっと対応できたわけだが)。一方、黒江真由はカメレオンのように自由自在。いくらでも吹き方を変えられるから、指揮者の要望に応じてすっと返られるし、ソロパートでは相棒の音色に寄り添えられる。なんだったら、ソロの相棒が高坂麗奈でなくても、誰が相手でも、すっと音色を変えて寄り添えられる。黄前久美子にはそれだけの対応力はない。

黄前久美子も練度は高いから、聞き比べをしても、評は同数……ということになる。

(ただし、中には「黄前久美子の演奏だ」と気付いて、そっちに票を入れちゃってる子もいる。なので「実力勝負」という意味ではすでに負けている)

高坂麗奈が選んだのは……黒江真由のほう。

当然、高坂麗奈もどっちが黄前久美子の演奏かわかっている。しかし、ここで選ばなくてはいけないのは「どっちが正しいか」。どっちを選べば、大会金賞を取れるか。高坂麗奈は最初から最後まで、ずっと言っていることもやっていることも正しい。ここでも「正しい選択」を選ぶ。しかし自分で選んだ「正しい選択」に動揺する。

黄前久美子はこの場面を思い出す。

「先生にとって理想の人って、どういう人……ですか?」

「正しい人……でしょうか。本当の意味での正しさは、皆に平等ですから」

話を遡ると、2年前、滝先生がやってきた時、「大会金賞を目指す」のか「思い出作りの音楽」をやるのか選べ、と――そこで「大会金賞を目指す」をみんなで選んだはずだった。思い出作りのために、3年最後の大会でソロパートを吹きたい……そんなのは選んでいない。大会金賞を取るために正しい選択はどっちなのか?

さらに滝先生は、

「黄前さんはどんな大人になりたいですか?」

と尋ねます。

黄前久美子のアンサーはこれ。北宇治に金賞をもたらす。そのために自分のエゴを引っ込めて、「正しい選択」をする。それだけではなく、部員全員を納得させるための演説もやる。

この瞬間、黄前久美子は「大人」になったのだ。

正しい。しかしそれで納得できるのか。納得はしたはずだけど……。自分でした正しい選択に、自分で潰される黄前久美子。覚悟は決めていたけれど、それでもまだ自分の中に「音楽の才能があるのでは」という「期待」はしていた。その期待をまるごと折られた絶望。覚悟していても、心理的に耐えられない。でもこれを飲み込まなくちゃ、黄前久美子は永久に高校時代の亡霊に取り憑かれる。でっかい後悔を残すだけ。高校時代を本当の意味で卒業するために、必要なプロセスだった。

高坂麗奈も、自分で選んだ「正しい選択」にボロボロ……。

今回の麗奈さんは、自分で選んだ「正しい選択」にちょいちょい自分にダメージを喰らってる。正しい行動をしたはずなのに、好きな人とケンカしちゃうし、部員から嫌われるし……。最終的に黒江真由を選んで、決定的にダメージを喰らってしまう。

高坂麗奈は、正しい選択のために、色んなものを切り捨てなくてはいけなくなっていく。黄前久美子との関係も、ここで終わり。高校の3年間、唯一心を許せる親友だったけど、正しい選択のために捨てなくちゃいけない。才能のない黄前久美子がついてこれるのは、高校時代までだから。

これがお互いの正しさの終着点。別れる運命だったのだ。

そして、ついに……。

正しい選択をして、自分が犠牲になった結果――。

北宇治は3年目にして金賞を獲得するのだった。

途中でも話したけれど、「才能格差」は一般的には否定されやすい。プロでやっている人ですら、「才能格差」の存在を否定する。「才能なんてものは関係ない。努力が全てだ!」……と。いやいや、努力し続けられるのも、才能なんですって。ほとんどの人はそれができないから挫折する。

(だいたいの漫画家は天才に対する憧れが強烈で、天才を主人公にした物語を書きたがるくせに、「才能格差」は絶対に認めない……という人がほとんど)

そういう才能格差の存在は、芸能の仕事をプロとしてやっている人でも、ほとんど認識できない。しかし実際には才能格差は存在していて、才能を発揮するたびに、周りから称賛を受けるとともに、側にいる人を踏み潰して折っちゃう。本物の天才にもなると、存在しているだけで回りを歪めてしまう。天才が1人現れると、周りの人間はみんな絶望して諦めちゃうんですから……。

そういうものが厳然としてあるはずだけど、だいたいのプロは認めない。どういうわけか、才能ある人ほど、才能格差の存在を否定しがち。それどころか、諦めちゃう人々に対し、「どうせやる気がないからだ」と、「正論パンチ」をやっちゃう。「正論だから殴っていいよね」というアレ。正論であれば、どんな暴言でも許される……それが現代人が陥っている罠だけど、才能ある人間ほど、この考えに陥りやすい。それで、周りを踏み潰しちゃうし、嫌われる。だいたいの天才に友人がいないのは当たり前だ。

京都アニメーションにいるアニメーターはもちろん1人1人が一騎当千級の実力者。そういう才能ある人たちが、「才能格差」の現実を生々しく描いた……というのが不思議。

天才ほど才能格差に気付かない。天才は下手な子、できない子の気持ちがわからない……そういうものだと私は考えていたけれど、その天才達が『響け!ユーフォニアム』のような作品が描けたのはなぜだろう?

実は京アニは『氷菓』という作品でも、才能格差の残酷さを描いていた。本物の天才がもしも現れちゃったら、嫌でも自分はなにもない平凡な人間だ、と自覚せねばならなくなる。自分にも特別な才能があるんじゃないか……という「期待」は折り曲げられる。『氷菓』を見た時、全員が高坂麗奈みたいな京アニが、よくこんなテーマで作品を作れたな……と驚いたけれど、『響け!ユーフォニアム』はそれをさらに深めていった。

作品自体が黒江真由の意識で描かれている。やっぱりこの子が、この作品のシンボル的な存在。「メインヒロイン」だったわけだ。黒江真由は明らかな天才少女だが、自分の才能で周りを踏み潰したいとは思わない……。

しかしだからといって、才能ある人間が凡人の中にいてもいけない。最終的には周りにいる全員を踏み潰してでも、その人間が本来進む道を進まなければいけない。それが才能あるものの運命。天才が「周りと仲良くしたい」なんてぬるいこと言っちゃいかん。その才能は、世の中のために使わなくちゃいけないのだから。

と、ここでは才能を否定的に書いているけれども、最終的には周りのいる人を踏み潰してでも才能を発揮した方がいい。そうしたほうが、その分野が確実に発展するからだ。むしろ恩恵のほうが大きい。

そこまでを描ききっているから、本当にトンデモない作品。こんなテーマの作品は、後にも先にも、そうそう出会えるものではない(なぜなら、何度も書くが天才ほど才能格差の存在を認めないからだ。才能で仕事してる人々が、才能という要素を信じてないから、「才能格差」はぼかして描かれる)。凄い作品を見ちゃったな……見ている間も「この作品は凄いな」という印象だったけど、こうやって全体を俯瞰してもやっぱり凄い作品だった。

ここから先は

この記事が参加している募集

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。