7月19日 『PLUTO』 漫画をいかにアニメへ翻訳するか?

アニメ版『PLUTO』を今さら観たよ!

いや、そうじゃなく、いつの間に配信されてたんだろう? 2023年10月? 半年間、ぜんぜん配信されていることに気付かなかった……。オススメにも1回も出てこなかった。

ネット発信作品の問題だね。ユーザー側が能動的に検索をしないと出てこない。どこかに告知があったかも知れないけど、それを見逃すと知ることができない。場合によってはまったく存在を知らないまま、時間が過ぎてしまう……。つい先月、配信されていることにやっと気付いたけれども、気付かなかったらこのまま……ということもあり得た(リマインド通知設定していたような気がするんだけどな……)。

まあネットはそういうものだから、仕方ないか……。

それはさておき、作品の話をしましょう。

スイスで一体のロボットが破壊された。ただのロボットではない。そのロボットは世界最高の技術を結集して作られた「最強ロボット」――そのうちの一体である【モンブラン】だった。

山火事に巻き込まれて故障し、行動不能に陥ったというが、モンブランはその程度で壊れるようなロボットではない。第39次中央アジア紛争で向かってくる数千のロボットを相手に戦い抜いた英雄でもあるのだ。何者かがモンブランを破壊し、偽装のために森を焼き払ったのだ……。

しかし、誰がなんのために。その以前に、どうやって破壊したのか。

この時代、世界最高と呼ばれるロボットは全部で7体。そのロボットを狙う何者かがいる……。

その7体のうちの1人であるゲジヒトは、ユーロポール特別捜査官として事件解明に挑む。事件の犯人を割り出し、ロボット連続破壊事件を止めるために……。

という物語だけど……めちゃくちゃに面白い。やばいくらいに面白い。私は原作の1巻だけ読んでいて(忙しくて続きが読めなかったんだ)、その時もあまりに面白さに参ってしまったのだが、その傑作がアニメ化した……面白くならないわけがない。原作の浦沢直樹は漫画界最高のストーリーテラーの1人なのは間違いない。この作品を完結まで見られるのが嬉しい。

ちょっとキャラクターを見ましょう。

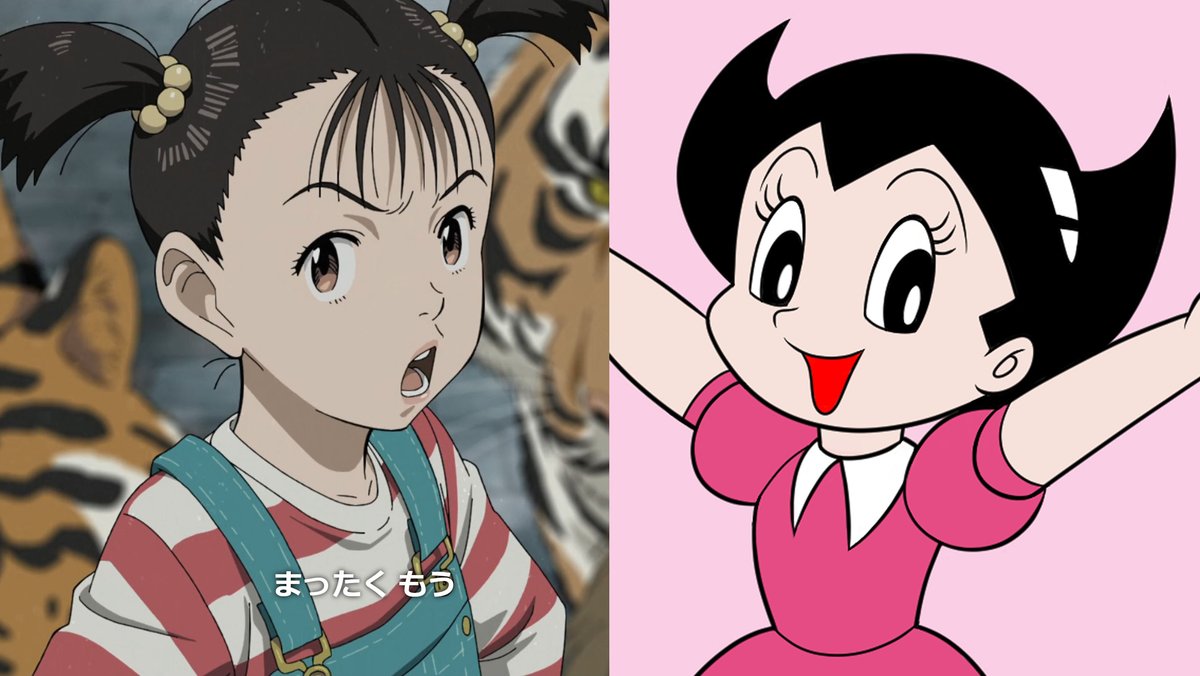

左が『PLUTO』のアトム君。右が原作のアトム君。

抽象度を思い切って下げて描かれている。一見すると同じキャラクターには見えないけれども、原作の特徴を拾いつつ、もしも現実にいてもおかしくない範囲に落とし込まれている。もしも手塚治虫のアトムをリアルな世界観の中で登場させるとしたら、どんな姿になるか? 「もしも実写化したら、こういう子がキャスティングされるよね」という感覚で描かれている。お話しも非常に現実的な背景設定で描かれているので、もしも本当に実写化するとしたら、もうこのまんまのイメージでやっても問題がない。なんなら漫画のコマを絵コンテにして撮影しても成立しちゃうはず。すでに実写ドラマ化している……という想定で描かれている。

ちょっと変な比較だけど、『ザ・バットマン』に出てくるキャットウーマン。キャットウーマンといえば、原作では全身レザースーツのキャラクターだが、『ザ・バットマン』においては徹底して抽象度が下げられて、普通の目出し帽に切れ込みがちょっとだけ入れられて、それが偶然にも猫耳っぽく見える……特徴がそれくらいに削られている。

『ザ・バットマン』はあの『バットマン』だけど、抽象度が思いっきり下げられて、ものすごくリアルな世界観で描かれている。ヴィランも登場するけど、いかにもヴィランという姿はしていない。その中で、バットマンだけガチガチなコスチュームを着ていて、それが奇妙に見える……わざとそのように描かれる。「バットマンはそもそもおかしな存在なんだ」……ということを改めて描いた作品だった。

『PLUTO』のアプローチはこの作品に近い。原作はあの古典名作だけど、いかにも漫画のキャラクターですっていう特徴はギリギリまで削られて、現実的な世界観のなかにいてもおかしくない……そんなふうに描かれている。それでいて漫画の絵としても、ギリギリ可愛く見えるように……ものすごく絶妙な描かれ方だ。

そういう意味でも『PLUTO』は「もはや実写ドラマ化している」と言えてしまう作品。

もともとは1964年に執筆された漫画で、その当時の漫画はかなり抽象度が高い。リアリティに対する感覚が現代とまるっきり違っていた。それを、ここまで現代的な抽象度の感覚に落とし込んで、しかもこのクオリティで仕上げてきた……それが凄い。こういうイメージを漫画の時点ですでに仕上げている……こんなものは天才のなせる業。こんな見事なものを見せられると、本当に参ってしまう。

ただね……ウランちゃんが可愛くない! ここは浦沢先生の弱点。女の子を可愛く描けない。浦沢先生はオッサンとかオバサン描かせると、「こういう人いる!」というくらい上手いんだけど、可愛い女の子はちょっとね……。

アトム君のほうが可愛いです😊💞

お茶の水博士も登場する。お茶の水博士は特徴をあまりにも削りすぎて……もうちょっとなにかしらの個性を残しておいてほしかった。

伴俊作のほうは、ヒゲに特徴を残していてくれたけれど。

好きなシーン。お茶の水博士が、壊れかけの犬型ロボットを拾って、徹夜で修理するシーン。「科学技術省長官」という立派な肩書きがついてるけど、根本的にはただの「機械いじりが好きなお爺ちゃん」……という本質が見えてくる。こういうお爺ちゃんは100年前でも100年後でも普遍的にいるのだ。

作品はもうめちゃくちゃに面白い。傑作漫画をそのまま映像化しているから失敗しようがない。絶対に楽しめる作品だから、ぜひ見るべき。

……と、言いたいところだけど、でも引っ掛かったところが2つほどある。

前半部分で妙に気になったこのシーン。作業員達がテレビを見ていて、そのテレビからのナレーションが流れている。そのナレーションが、不自然に途切れて、その場にいる人の台詞が始まる。これ、流れとして不自然でしょ。

これは漫画であれば問題ない。漫画を読むとき、ほとんどの人は無意識に「演出」を入れて読んでいる。コマからコマへ、どの程度の速度で移るのか。キャラクターの台詞はどのタイミングで始まるのか……。中には自分の好きな声優の声で漫画を読んでいる人もいるだろう。そういう環境であれば、漫画の中でやや不自然な作劇があったとしても、読者の方が演出を入れて、不都合を埋めて読み進める。

それをそのままアニメに持っていくと、「あれ?」となる。このシーン、原作漫画を確認してないけど、たぶんカットの流れも漫画と同じにしているんじゃないかな? 漫画だったら、読者が演出を入れて読んでいるので、ナレーションが入ってないところでも脳内で「ナレーションが入ってます」と補完して読んでくれる。しかしそれをそのままアニメに持っていくと、流れが不自然になる。

第2話のこの場面も、流れがおかしく感じる。喫茶店の全体図を入れて、一拍置いてから、アトムが「あっ!」と声を上げる。漫画だったら喫茶店の風景描写は一瞬で読み流し、次のコマへ行く。これをそのまんまアニメに持っていくと、変なワンクッションを置いているように見えてしまう。ここはあまり間を置かず、アトムの「あっ!」を入れた方がいい。

今は原作を絶対重視すべきだ……という意見が大きいが、しかし本当にそのままやってしまうと不都合が生じる。そもそも漫画とアニメでは作劇・作法が違う。漫画からアニメへ移すとき、ある程度の「翻訳」が必要になる(こういうものを「翻訳」とは普通言わないが、私は「翻訳」と呼んでいる)。アニメの演出が独特であるように、漫画の演出も独特。作法という面を見ると、ある種の「言語が違う」みたいな状態だ。それをアニメに持って行くには、それなりの改変は必要になる。アニメ『PLUTO』はそれがうまくいってないな……と感じられるところがぽつぽつと見られる。そこで変に流れが悪くなっていて、引っ掛かる部分になっている。

では次の引っかかりどころ。

ゲジヒトが住んでいるアパートの様子だけど……なんの変哲もないキッチン。変わったところがなさ過ぎて、逆に不自然。

『PLUTO』は未来を描いた作品だ。キッチン周りはみんな知っての通り、テクノロジーの影響を受けやすいエリアだ。家電は常に最新の技術・最新の仕組みを採り入れてアップデートされ続けている。どの家電を描くかで年代が特定できるほどだ。『PLUTO』が今から100年後か200年後かわからないが、それくらいの時間の流れがあったら、キッチン周りは劇的に変わっているんじゃないだろうか。

それこそ、どこの家庭にもロボットアームがあって、ディスプレイで料理画像をクリックすると、自動で料理を作ってくれる……くらいになっているんじゃないか。

それに、吊り戸棚と台所作業台の戸部分が、リビング側を向いているのはどうなんだろう? 普通、料理をする人の側を向いているんじゃないだろうか?

テレビのリモコンも、このデザインはどうなんだろう? これだけの未来になったら、リモコンの類いは立体ホログラムで、空間に触感を生成するくらいできるんじゃないかな……。

あとやっぱりキッチンの戸の向きが気になる……。反対じゃないかな?

未来の風景もどうなんだろう……。「未来的な風景」の描写が、高層ビルと高速道路……しかない。高層ビルは一応、メガストラクチャー……現代の高層ビルよりもはるかに巨大な建築物となっている。

どこでわかるか、というとこのカット。画面下に従来の高層ビル群が建っている。その向こうに新市街が作られているが、どれも従来型高層ビルの数倍の巨大さ。これくらい巨大なものを、メガストラクチャーと呼ばれる。

でも巨大ビルと高速道路が未来映像のシンボル的なもの……という描写は、50年前の発想。2020年代の価値観で見ると、逆にレトロに見えてしまう。

「未来的な風景のイメージ」が60年前からあまりアップデートされていない。どこかで見たね……という描写になっている。そこが引っ掛かりどころ。

(建築がここまで発達しているのに、キッチン周りが進化してない……というのもね)

そして出てくるロボットがどれもダサい。一応、原作が1960年の手塚治虫作品だから、その風合いを残そうとしているのはわかるが……。それにしたってダサい。

原作における未来描写の薄さは仕方ない。漫画の制作は、ほとんど漫画家1人で作り上げるもの。今作の場合、物語の本質は世界最強のロボットを狙う何者かがいて、その何者かを探るミステリ。そのドラマががっちりと作り込んでいる。原作漫画はそこに集中しているわけだから、その周辺的な未来描写の考証の薄さは仕方ないといえば仕方ない。シナリオチームを組んでシナリオを作ってます……というわけでもない。

でもアニメ版は、たくさんの優秀なスタッフが協力して作り上げるわけだから、原作で手薄だった未来考証を盛ってもよかったんじゃないかな。もちろん、原作のストーリーを改編せよ……という意味ではない。ストーリーや作劇はそのままで、描写だけ盛る。より未来を感じさせる風景へ、最新の考証を反映しながら、画面を作り上げる。それくらいの改変なら、今の時代でも許されたんじゃないだろうか。

他にも引っ掛かるポイントはぽつぽつとあって……その一つがレイアウトの弱さ。例えばこの場面、パッと見でもパースがおかしい。消失点どこだ……? 空間が歪んじゃっているカットが多い、というのが残念なポイント。全編通してレイアウトが弱い。パースのわからない一般の人が見ても、「なんか画面がフワフワしてる……」という印象は伝わるはずだ。

それに、やはり未来描写。この場面は「歩道」を描いているわけだが、現代の歩道となんにも変わってない。こういうところも、未来ではなにか交通の仕組みが変わった……というところを見せてほしかった。

(傘を「反重力傘」にするとか。傘の周囲だけ、雨粒が浮かび上がる)

原作漫画が傑作ミステリ……そのアニメ化だから、基本的なストーリーはめちゃくちゃに面白い。面白すぎて参ってしまうほど。しかし細かな演出と描写を見て行くと、色んなところで引っ掛かる。ストーリーは最高に面白いんだから、画面ももう少ししっかり描いてよ……と言いたくなる。

おじさんキャラの作画は最高に良い! オッサンキャラの作画は最初から最後まで、全部いい。映像的な見所は、といえば、オッサンかもしれない。

つづき

いいなと思ったら応援しよう!