体幹と呼吸〜腹圧の基礎知識〜

はじめに

こちらのnoteは、元々、クライアント様への説明用に書き始めましたが、初学者のトレーナーやセラピスト、理論的なことを知りたいアスリートやトレーニーにも参考にして頂ける内容かと思います。

是非、最後まで読んで頂いて、腹圧への理解や知識の整理に役立てて下さい!

私のセッションでは”体幹を適切に安定させる"ことを目的に、呼吸を使ったエクササイズを指導することがあります。トレーニングなのに呼吸?と最初は不思議に感じる方も少なくありません。そこで、どのような考えに基づいて呼吸に介入しているのか共通認識を持って頂けるよう、

○なぜ呼吸が大切なのか。

○体幹とどのような関わりがあるのか。

このノートでは、以上の2点について解説します。

そもそも体幹を安定させるってどういうことなのか?

下のイラストをご覧下さい。これはバーベルを担いだスクワットを横から見た様子です。体幹が安定している場合(左)と、体幹が不安定な場合(右)を表しています。

右の状態では腰に過度なストレスが加わる

右のイラストの様な状態で重いバーベルを持ち上げると何となく腰を痛めそうだなぁ、、、というのはイメージ出来ると思います。

これは筋トレに限ったことではなく、普段の生活でもイラストと似たようなストレスを腰に与えている場合があります。

日頃のトレーニングや日常生活でも、左のイラストの様に体幹が安定した状態を維持することが出来れば、挙上重量の向上や腰痛の予防に繋がるかも知れません。

左のイラストの様に体幹を安定させる為には”腹腔内圧(腹圧)”という力の存在が重要になります。

この腹圧は、腹筋が強ければOK!という単純なものではなく、”呼吸”が深く関わっています。

本文では、呼吸と体幹の全体像をイメージして頂けるよう、基本的な体幹の構造や呼吸の仕組みから解説しています。

専門的な内容も出てきますが、なるべくイラストを使いながら分かりやすく説明していこうと思います。それでも解釈が難しい部分は『へぇ~そんな感じなんだ』くらいの何となくの理解で構いません。

呼吸と体幹の関わり合いがざっくりとでもイメージ出来るようになって頂ければ嬉しいです。

1.体幹の構造

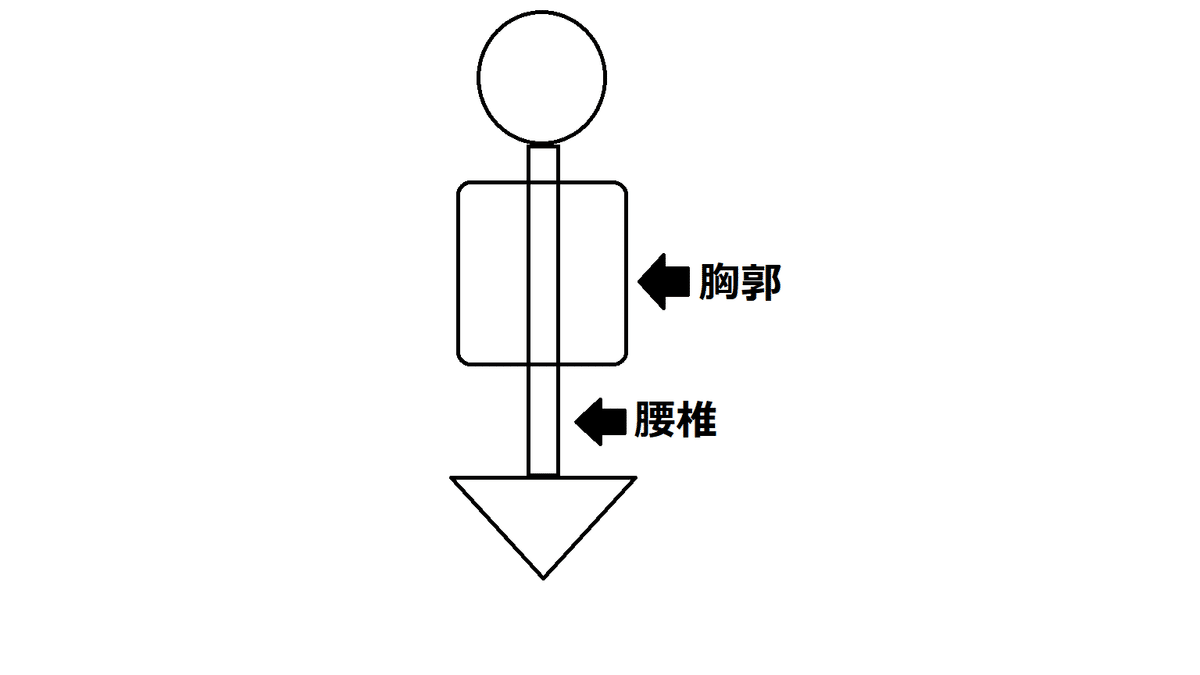

体から頭と手足を除いた胴体の部分(頚~おしり)を体幹と呼びます。首から腰までの背骨(頚椎、胸椎、腰椎)と胸骨、肋骨、骨盤でフレームが構成されます。

胸〜背中の部分(胸椎、肋骨、胸骨)を胸郭と呼びます。

胸郭や骨盤は骨が多くガッシリした構造であるのに対し、腰椎部分は一本の柱で支えるような構造になっています。

上の略図を見ると、腰の部分だけ細くなっているのが分かります。

上のイラストはあくまでイメージですが、

"腰は筋肉を使って支えてあげる必要がある"のは何となくご理解頂けるかと思います。

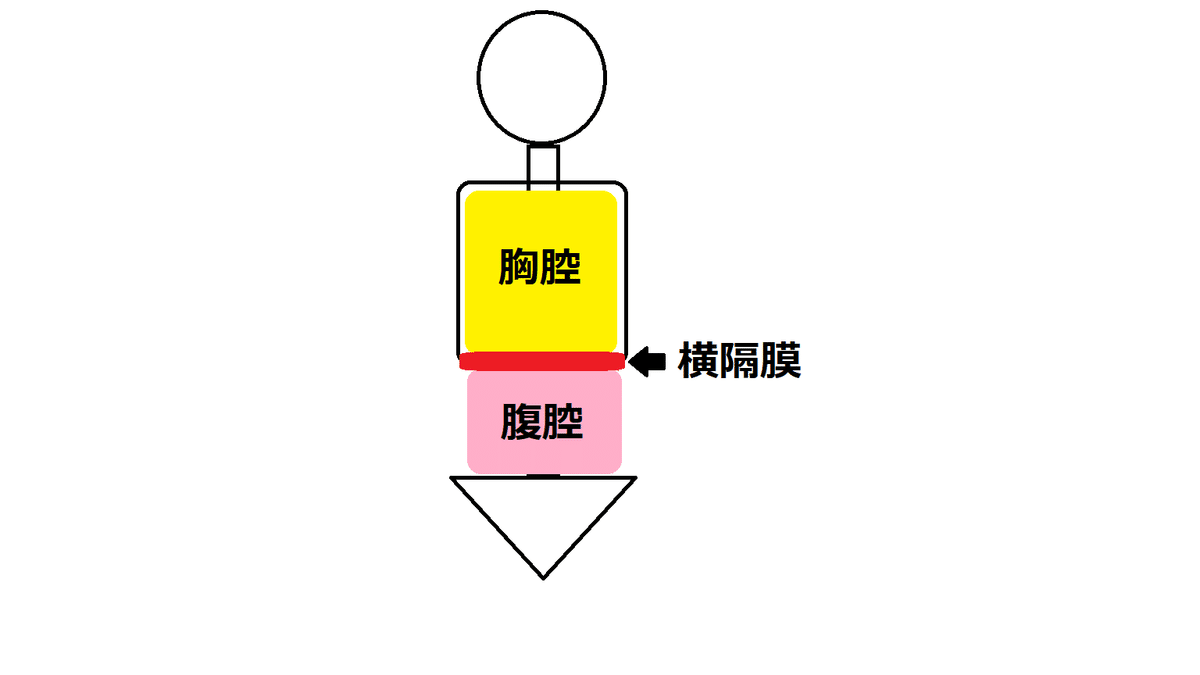

○胸腔

胸骨、肋骨、胸椎のことを”胸郭”と呼び、胸郭に囲まれた空間のことを“胸腔”と呼びます。胸腔には心臓や肺が位置します。胸腔の底面には横隔膜があります。※下イラスト参照

横隔膜と肋骨の働きによって呼吸を行います。

○腹腔

胃腸や肝臓など多くの内臓が位置する空間を”腹腔”と呼びます。ちょうどお腹の中のことです。

後面は腰椎、前面〜後面は腹筋群、上は横隔膜、下は骨盤底筋で囲まれています。腹筋群は前だけでなく、コルセットの様にグルっとお腹〜腰を包んでいます。

以下が胸腔と腹腔の特徴です。

・胸腔は肋骨や胸骨などの骨に囲まれている

・腹腔は主に腹筋群などの筋肉で囲まれている

また、胸腔と腹腔は横隔膜によって隔てられています。

2.呼吸の仕組み

呼吸の主な目的はガス交換(二酸化炭素の排出と酸素の取り込み)であり、それは袋状の臓器である肺で行われます。

肺は心臓の様に自分の筋肉で動いているのではなく、呼吸筋と呼ばれる“横隔膜”や“肋間筋”などの働きで動かされています。

じつは、横隔膜も筋肉です。

○横隔膜の働き

横隔膜は収縮する(力が入る)と下がり、弛緩する(リラックス)と上がります。その働きで胸腔の体積が大きくなったり小さくなったりして空気が出し入れされます。

注射器のピストンの様な原理です。

①息を吸うとき

横隔膜が下がる(=横隔膜の収縮)

↓

胸腔の体積が広がる

↓

肺が広がる

↓

空気が入る

②息を吐くとき

横隔膜が上がる(=横隔膜の弛緩)

↓

胸腔の体積が小さくなる

↓

肺が萎む

↓

空気が出る

○肋間筋の働き

肋間筋は肋骨の内外にそれぞれ”内肋間筋”と”外肋間筋”があります。

外肋間筋は息を吸うときに働きますが、内肋間筋は通常の呼吸ではあまり働かず、息をしっかり吐くとき(努力性呼気)に働きます。

①息を吸うとき

外肋間筋が収縮

↓

肋骨”一本一本”が持ち上がる

↓

胸郭が広がる

↓

空気が入る

②息を吐くとき(努力性呼気)

内肋間筋が収縮

↓

肋骨”一本一本”がより下がる

↓

胸郭が狭まる

↓

(安静時より更に)空気が出る

※普通の呼吸で息を吐くとき(安静時呼吸)では、外肋間筋がリラックスすることで自然と肋骨が下がり空気を吐き出します。更に空気を吐こうとするときが努力性呼気です。

下のイラストは肋間筋が働いたときの肋骨の動きを表しています。

肋骨の上下の動きによって胸郭(胸腔)が広がったり狭まったりします

通常は、横隔膜と肋間筋が協力して働きながら呼吸を行っています。

3.呼吸と体幹の関わり

体幹の構造で説明したように、腰の部分は支える骨が腰椎だけであり構造的に不安定になりやすいです。この腰椎部分を支えてあげるときに重要な要素が”腹腔内圧(腹圧)”です。

○腹腔内圧

腹腔内の圧力を”腹腔内圧”と呼びます(以後、腹圧)。この腹圧を適切に保つことで腰椎が支えられ、ひいては体幹の安定に繋がります。

では、どうすれば腹圧を高められるのでしょうか。

以下2つの要素が必要です。

①より多くの空気を吸う(横隔膜を下げる)

②腹腔を覆う筋肉を収縮させておく(腹筋群を引き締める)

まず、

①より多くの空気を吸う(横隔膜を下げる)とはどういうことか。解説していきます。

下は、胸腔と腹腔の構造です

上の図を見ると、横隔膜は胸腔と腹腔を隔てる壁のように存在しています。

横隔膜は胸腔の一部であり、腹腔の一部でもあります。

横隔膜は息を吸うと下がります。

胸腔は広がり、腹腔は狭まります。

イラストの様に腹腔が押し潰され、お腹の中の圧力(腹圧)が高まります。

空気をたくさん吸えば、より横隔膜が下がり、より腹圧が高まります。

次に、

②腹腔を覆う筋肉を収縮させておく(腹筋群を引き締める)

について解説していきます。

腹圧はボールの空気圧と似ています。同じ大きさのボールであればたくさん空気を入れたほうが空気圧は高まります。サッカーボールにたくさん空気を入れるとあまり膨らまず、その分カチカチになります。(≒腹圧の高まった状態)

一方、柔らかいゴム風船では空気を入れるほど膨らんでしまい、同じ空気の量ではサッカーボールの様にカチカチにはなりません。(≒腹圧が高まらない状態)

2つのボールにそれぞれ押しつぶす様な力が加わるとこうなります。

ボールの素材に相当するのが”腹筋群”です。

柔らかいゴムではなく、サッカーボールの様にしっかりと反発力のある素材にしてあげるイメージです。

ボールを腹腔に置き換えると下のイラストのイメージです。

腹筋群が引き締まった状態(硬い素材にする)で横隔膜をしっかりと下げる(空気を入れる)ことが出来れば腹圧は高まります。

○呼吸エクササイズが必要な例

腹腔内圧を適切に高めるためには通常の呼吸が適切に出来ていることが大前提です。

例えば、

息を吸っても横隔膜が下がらない。

息を吐いても肋骨が下がらない(狭くならない)。

という場合は正しく呼吸が出来ておらず、そのままでは腹圧を適切に高めることは難しくなります。

呼吸の仕方に問題がある場合、呼吸を使ったエクササイズがとても有効です。

以下に具体的な例を上げて説明していきます。

通常であれば息を吐くと肋骨は閉じ、横隔膜はドーム状に緩んでいるはずです。しかし、上のイラストでは、息を吐いても肋骨が閉じていません。

これをリブフレアと言います。呼吸が浅かったり、肩で息をするのがクセになっている人に多く見られます。

このリブフレアの状態では息を吸っても横隔膜が下がらず、腹圧を適切に高めることが難しくなります。結果として、

リブフレア→腹圧の制御不全→体幹の安定性低下→パフォーマンス低下・腰痛などの不調

以上の様なストーリーで体の不調や運動能力の低下に繋がることが考えられます。この状態で例えば、高強度の腹筋運動をしたとしても体幹を安定させる能力の向上には結びつかない可能性があります。

(ボールの素材を硬くしても、空気が入らないと圧力は高まらない)

まずは、しっかり息を吐いて肋骨を閉じる練習が効果的かも知れません。

(左)広がったままの肋骨.横隔膜は緊張している

(中央)息を吐くエクササイズで肋骨が閉じる.横隔膜にゆとりができる

(右)肋骨が閉じた状態で息を吸う.横隔膜が下がり腹圧が上昇する

正しく呼吸をすることが出来れば、鍛えた腹筋が活かされます。

4.まとめ

ここまで、体幹の安定性とそれに関わる呼吸の重要性について解説してきました。

ポイントは以下の二点です。

①体幹を安定させるためには腹圧をコントロールする必要がある

②腹圧をコントロールするためには、まず呼吸が正常に出来ている必要がある

以上の様な考えを前提に、呼吸を使ったエクササイズを適宜取り入れ指導しています。

最後に、

体幹を安定させると言っても腹圧は常に高い状態である必要はありません。例えば高重量を担いだバーベルスクワットではかなりの腹圧が必要ですが、普段の歩行で高重量スクワットほどの高い腹圧は必要ありません。動きや場面に合わせて最適な腹圧は変わってきます。

重要なのは、何らかの負荷が体に加わったときに、その負荷に応じて必要な分の圧力を発揮出来るようになることです。

呼吸と腹圧の改善が、必ずしも全ての方の問題を解決するわけではありません。しかし、ウェイトトレーニングやスポーツなど高負荷がかかる活動をされる方だけではなく、普段の生活に不調を感じる方にも、呼吸や腹圧を整えるエクササイズは非常に重要となる場合が多いです。

最後になりますが、今回の記事で皆様に呼吸と体幹のイメージを持っていただき、今後のセッションや、ご自身のトレーニングがより実りのあるものになれば幸いです。

○あとがき

最後まで読んで頂きありがとうございます。

今回は、具体的なチェック方法やエクササイズの紹介はしませんでしたが、今後、機会があれば実践編も書いてみようと思います。

トレーニングや体作りに関する事、日々のセッションで指導しているエクササイズについての解説など、少しずつですが書いていこうと思います。

この記事を定期的に読み返したい場合は♡をタップして頂けると便利です。

よろしければフォローして頂き、今後の新着記事もチェックして頂けるととても嬉しいです!