英検3級不合格から独学で海外大に進学したIELTS勉強法 [完全版]

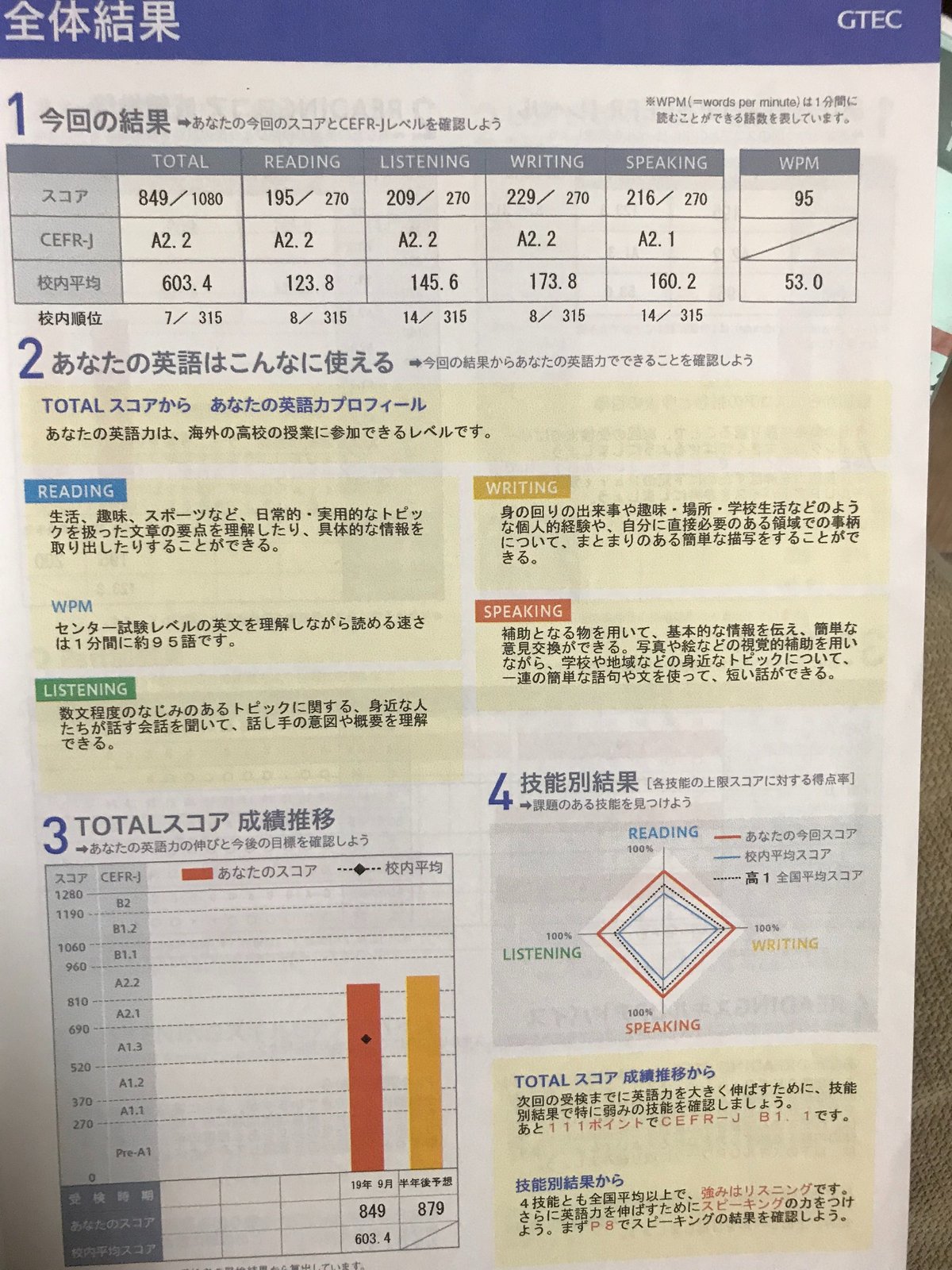

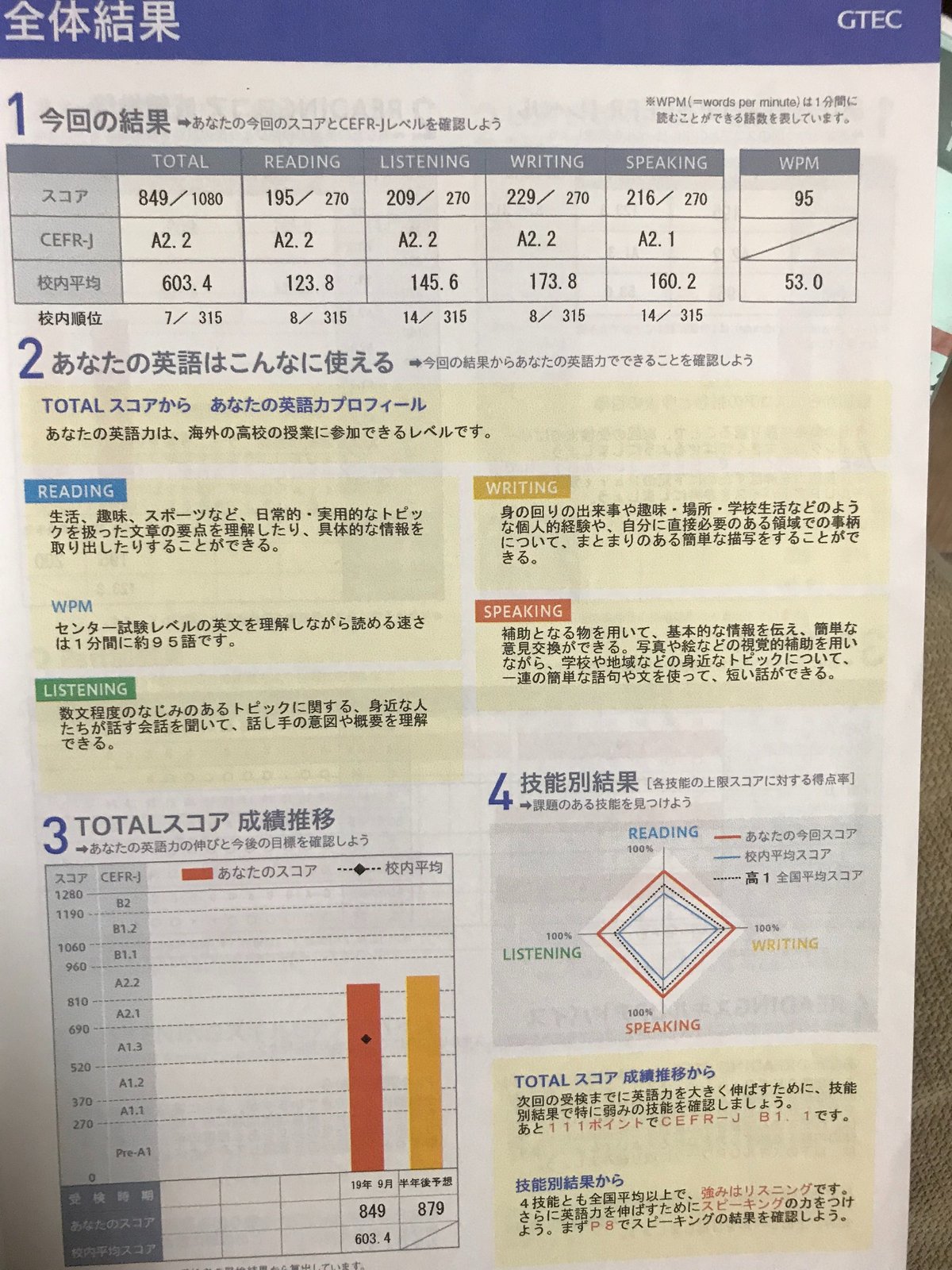

まず初めに、私が独学で英語学習を始めた時の英語力を、客観的観点と明白さをもってして証明するものとして、以下の写真を参照してほしい。

最後の2単語間違ってるのに丸にしてる悲惨さ

中学校でのテストの出来はこの具合で成績も2、某個別指導塾にも通っていたものの、英検三級すら受からないレベルで、なかなか英語力が伸びなかった。このnoteでは、この英語力からどのようにして独学で、高校卒業時にTOEIC 875点, IELTS 7.0を取得しイギリスの国立大学に進学したのかを、学習面と精神面の2つの観点を交えて説明する。

私が独学で英語を学び始めたのは、中学2年生の夏頃だった。とはいえ、無意識に最も効率のいい学習法をこなしていたのは、その約半年ほど前からであった。それは、洋楽と洋画である。その頃から、アメリカのアクション映画や、洋楽を好んでよく鑑賞しており、知らず知らずのうちに、リスニング力が向上していたのだ。それと同時に、機会すらなかったものの、スピーキング力も身についていた。ただそれは、その能力に気づき、そしてそれを発揮する場がなければ無意味なもので、実質的に自ら学ぼうとして独学を始めたのは中2の夏であった。そのきっかけは、いくつかある。ひとつは父親との死別。なぜこれがきっかけかと言われればうんともすんとも言えないのだが、感覚的にそんな気がする。もう一つは、知らず知らずのうちに向上していた会話力を発揮する機会が訪れ、自分の能力に気づいたことだ。クラスで、ALT (海外の先生たち)と交流する機会があり、軽い原稿こそあったものの、やたらと自分が英語を扱えることに気づいた。それの気付きが自信へと変わったのだ。しかし問題は、なぜ今までの学校のテストでその能力に気づかなかったのか、それは日本の英語教育の悪い点に起因する。日本の英語教育では、読むこと、書くことにフォーカスを当てている場合が多く、話すこと、聞くこと、つまり実践的な会話能力の重要性は、しばし過小評価されている。記憶を呼び起こしても、アルファベット帳などにabcをなぞり書きしたのが、英語を学校で勉強した最初の記憶である。それゆえ、どれだけ潜在的な、あるいは無意識のうちに習得した英語能力があっても、学校の並行移動的な学習方法では、それに気づけないのだ。と、今の私なら考察する。父の死をさっと書いたが、中学2年生で父親を失うのは割とショッキングな経験だと思うが、当時の私はそうは捉えなかった。どちらかというと、 良い経験だった。こんな経験をする人は、周りにいないし、この先何があっても、乗り切れるという絶対的かつ全く根拠のない自信が芽生えたのだ。このメンタリティーがとても大事なパートであった。

当時の私の独学メソッドは、インターネットだった。気になる単語や、わからない文法、ことわざ、映画によく出てくる言い回し、絶対人生で使わないような高難度すぎる英単語、興味の沸くものは全て検索した。そんなの覚えてどうするんだ、とクラスで勉強ができ成績がいい同級生に笑われたが、それはどうでもよかった。単語力と、ある程度の文法はそれで向上した。洋楽と洋画は字幕付きで鑑賞し、わからない単語を調べ、巻き戻し、また聞き、セリフや歌詞を完璧に覚えるほどリピートし、何度もそれを繰り返した。リスニングはそれで向上した。もはや趣味のようだった。家に帰って夜ご飯までの間に、永遠とYouTubeの洋楽和訳動画を見続け、とうとう母があきれるほど同じ曲をリピートしていた。ある程度の文法、ある程度の単語力、ある程度のリスニング力を身につけた私は、自家製の英語脳を武器に、学費の関係上、絶対に受からなければならない公立高校の受験へと挑んだ。偏差値は別になんともない普通の高校で、英語以外の科目が足を引っ張り、せいぜいここなら頑張ればいけるだろうといったレベルの高校だった。ぎりぎり合格した。

高校入学

さすがにお手製の英語力ではこのレベルの高校でもギリギリなのかと、落ち込みかけた記憶があるが、それは高校最初の定期テストと、学校で行われたGTECという資格試験で払拭された。

そこまでレベルの高い高校ではないものの、学年順位7位というのは、今まで味わったことのない快感で、それと同時に驚きだった。独学が功を奏している。それに気づき、そこまで当てにはならないであろう、「あなたの英語力はこんなに使える」の項目の、海外の高校の授業に参加できるレベル、という文を鵜呑みにした。なるほど、海外か。父の死やそれ以前の珍しい経験(イランなどで開催された空手の世界大会優勝経験など)から、人と違うことをする快感のようなものを感じていた私は、海外に行くか。と考え始めたのだ。少しリサーチをすると、ロータリー青少年交換という活動を知った。簡単に言うと、海外へ高校生を無料で派遣するという制度だった。説明会などにも参加して、英語学習にも一層熱が入り、応募、受験へと進んだ。結果的に不合格だったのだが、のちに知ったことで、結局のところは親が高いお金を払っているボンボンが受かるシステムらしく、能力やポテンシャルと合否には関連性がないとわかった。落ち込んだもののコロナが到来し、全世界が暗がりに落ち、どのみち合格してても海外には行けてなかったからラッキーという思考になった。世界は愚か、周りのクラスメートや学校全体が暗い雰囲気になっていたのだが、私はその真逆で充実した生活を送っていた。どことなく到来したこの期間に、自分なりにこの先の人生についての整理と、英語力の爆上げに没頭した。日本の大学に行くか、海外の大学に行くかという、人生のほどほどに大きい決断を、私はオンライン授業期間にあったつまらない古典の授業中に決めた。私にとってその決断は簡単なものだった。別にずば抜けた英語力があったわけではなかったが、英語力にはすこぶる自信があった。最初はマレーシアに目をつけ、当時記していた日記(というよりは気が向いたら書く備忘録のようなもの。私はこれをchurch(教会)と呼んでいた)に、マレーシアの大学をこのようにまとめていた。

学びたい分野としては、国際関係学、ビジネス、またはリベラルアーツと考えていたのがこれを見てわかる。この各大学には、IELTSの最低取得点数が入学条件として設定されていたため、私はまずIELTSとはなんぞや、から対策を始めた。

お決まりのGoogle検索でIELTS 勉強法と検索すると、IELTS対策用のスクールのホームページがたくさん出てきたが、はなからIELTS対策を誰かに教えてもらうつもりはなかったため、ひとまずIELTS問題集と単語帳を購入した。

以下に、具体的な独学によるIELTS対策について、Listening, Speaking, Reading, Writing, 単語力の順に、詳細に記していく。また6.0から7.0へのスコアUPの方法にも触れている。紹介するメソッドについては、IELTSのみならず、全ての英語資格対策および受験英語対策にも応用できるため、ぜひ参考にしていただきたい。

IELTS対策の開始

Listening

IELTSのリスニングの大半はイギリス英語である。日本の英語教育は基本的にアメリカ英語を採用しているため、イギリス英語に慣れていない場合が多いため、まずはイギリス英語に耳を鳴らす必要がある。ひとまず上記の教材の音声ファイルを聞くか、IELTS リスニングと検索するか、でもしてIELTSの音を聴くことから始める。問題には、場所や人、携帯番号などを正確に聞き取りそれを書き止めるものが、どの過去問にも登場している。簡単だと思って油断してはいけないパートで、double Lと表現してLLを表すため、WLと勘違いしないため、前後の文や、doubleとWの聞き分けなどをできるようにすることが重要である。まずは一度、音になれるのと、IELTSというものに対する挨拶を兼ねて、リスニングを解いてみることが大切だ。個人のレベルに左右されるが、初見は驚くほど難しいはずだ。自信をなくすこともあるかもしれないが、目標があるならどのみちやるしかないため、とにかく解いてみよう。

ズタボロになったら、ここからが対策開始である。

スクリプトを見ながら、各パートもう一度音声を流す。知らない単語に印をつけるかノートにでもまとめる。そもそも知らない単語を聞き取り、意味を理解するのは不可能であり、単語学習にもなるため知らない単語はしっかりと頭に入れておく。

スクリプトのみをみながら、問題を解き、読解力に問題があるのか、単にリスニング力に問題があるのかを理解する。スクリプトを読んで問題が解けるなら、あとは聞き取れればいいだけである。もしスクリプトを読んでも理解できなければ、のちに紹介するリーディング対策も重点的に行ってほしい。

あとは、段落ごとに適当に分割し、スクリプトを見ながら聴く→スクリプトを声に出しながら読む→音声のみを聴く(意味を理解しながら)という作業をする。各分割終了後に、全ての段落を合わせ一気に同じ作業をする。

通勤通学時に、英語を聴く習慣をつける。ただ流すのでなく、意味を理解、さらには1単語ずつ聞き取れるようになることを目標にする。なので、一番いいのは、解いた過去問のスクリプトをポケットに忍ばせるか、ざっと暗記するかして、リスニングの過去問を聞きながら通勤通学するといい。難しければ、持参の単語帳の音声を聞くのでもいいが、ストーリー生があり、イギリス英語で、IELTSレベルであることが好ましい。

洋画や洋楽を鑑賞する際は、可能な限り英語音声・英語字幕ですると、英語に触れる機会が多くなるのみならず、楽しみながら学習できるので、息抜きにぜひ取り入れてほしい。

よくあるシャドーイングやオーバーラッピングなどの勉強法は、個人的にしたことがないが、もし相性がいいと感じるのならこれも取り入れるといいだろう。もしする場合は、シャドーイングというよりも、特定の単語

(固有名詞、動詞、形容詞、場所を表す名詞など)を任意で決め、流れる音声の中で、その単語たちを聞き探すという方法もぜひ試してみてほしい。

Speaking

スピーキングは二つの異なる対策法がある。私が実際に行ったのは後者だが、人見知りでなく、これにお金をかけられるのであれば、とても効率のいい学習法である。それはオンライン英会話である。Cambly、NativeCamp、DMM英会話などのオンラインでネイティブとトークできる媒体を使い、実際に英語を話しながら会話力を上げる方法で、最も効率的である。先生によっては、IELTS対策をしてくれる方もいるため、有効に活用すれば高得点を狙えるばかりでなく、リスニング力も向上する見込みがある。

もう一つの方法は実際に私が行った方法で、独り言である。とても安上がり(0円)で、私のように内向的な性格の方や、自分の時間が限られており、自分の好きな場所で(例えば通勤通学時の電車内など)スピーキング対策をしたい場合に有効である。手順は至って簡単である。まずは適当に、好きな色はなんですか?というようなくだらない質問を考え、それを英語で自問するのだ。ある程度の文章形成力と文法力は必要だが、もし英語での言い方がわからなければ検索しよう。その後、自分の答え(好きな色)を英語で自答し、なぜ好きなのかをさらに英語で自問、そしてまた英語で自答。いくつかのくだらない質問をして、このおかしな自問自答独り言学習に慣れる。しばらくしたら、自分の好きな分野、趣味(スポーツ、映画、Kpop)について適当に英語で独り言をするのだ。そのことの説明や、なぜそれが好きなのかなどである。野球であれば、There are 8 players.などと簡単な文法を使いそのことの説明をべらべらする。When pitcher throws a ball, an opponent batter hits the ball.のように。最初は難しいと思うが、好きな分野であれば説明もしやすく、熱も語りやすい。独り言に慣れてくれば、次は日常生活に英語での独り言を取り入れる。さすがに声を出すと変人だと思われるため、心の中で呟くようにする。足をぶつけたらouch (痛みを表す)と、物を落としたら(opps)と、何も大袈裟に独り言をする必要はない。野良猫がいれば What a cute cat、That cat is so cuteという具合に、学校の授業がダルければ I wanna go homeという具合に。そして、最後のステップとして、過去問をみてよく聞かれる質問などをもとに、自問自答の独り言をする。

結局のところ、私が行ったスピーキング対策はこれだけだった。とはいえ、IELTS対策を開始する前から、このようなことはしていたし、会話英語としての省略(wanna, gotta, gonnaなど)はすでに独学で習得していたため、必ずしもこの方法のみでスピーキング対策が完璧になる保証などどこにもないは、すくなくとも、「聞かれたことに英語で瞬時に答える能力」と、「英語脳のようなもの」は育つであろう。

Reading

学校での英語の授業を内職(英語の独学)にあてていた私が、一番苦手だったのは、日本の英語教育の核である読む力であった。IELTSリーディングは最もIELTS単語力が必要なパートで、かつ時間制限の中で膨大な量の文章を読み取り、正確に汲み取り、それを回答として処理する能力が必要で、しばし苦戦した(実際初受験の際、最も点数が低かった)。対策本に書いてあったのは、質問文をまず最初に解析し、名詞や形容詞、その他の主要と思われる単語に印をつけ、その単語たちを探し、舐め回すように問題文を読むという物だった(いわゆるスキミングという手法をつかったもの)。しかしこれは、そもそも英語を読むスピードが早ければ必要なく、それができれば全ての文をしっかりと読み、より正確に文を理解し、その先の質問文にも対応できるのだ。そのような安易な考えに駆られた私は、早速 New York Times誌の購読に登録した。IELTSよりも圧倒的に難易度が高く文章量も多いため、単語力、速読力、理解力、文法力、など多くの点で優れていたし、なにより、周りにNew York Times を読んでいる人などいなく、それがまた優越感のようないささか下品な感情からその学習方法を選んだ。しかし、とてもレベルが高すぎて、さすがに再現性、というよりもあまりいい方法ではないため、私が実際に高校一年生頃に使っていたリーディングに良い教材をご紹介する。

このシリーズはレベル別に分かれているため、自分のレベルに合った教材を選ぶと良い。私が使っていたAdvanced 1100はNew York Timesや The Scientist などの記事などから引用しているものが多く、高得点を狙うIELTS学習にかなりおすすめである。文章としては以下の写真のような感じである。コツはとにかく書き込み汚しまくることだ。丁寧に綺麗に使う必要こそなく、単語帳や参考書は使い古し、愛着を持つのだ。

シンプルに色分けしていた

見ていただくとわかるように、万人受けするような、特に面白い内容というわけではなく、やはり学術誌などから引用しているため、非常にアカデミックで内容疲れしやすい記事である。しかし他には「国際」「ビジネス」「自然科学」など多岐にわたるジャンルがあるため、さまざまなアカデミックな文に慣れるにはもってこいであり、内容によっては多くの人が楽しれるものもあるため、レベル次第でこのリーディング教材を使うのもありだろう。よりベーシックで、取りかかりやすいものが同シリーズの Core 1900である。どちらもIELTS対策のみならず、英語学習全般に使用できる教材になっており、大学受験やその他資格対策としても、強くお勧めできる教材である。

前置きが長くなってしまったが、このような教材を用意し一文ずつ読むのだ。わからない単語に印をつけ、文法を解析し、決まった表現などを見つけ出す。

行うページを決めたら、まず一度読む。この時点で、意味も単語も文法も全部わかればもう一度、気持ち素早く読んで次に行く。

全体の意味が分からない場合は、一旦、日本語訳を読み、その後英文と対応する日本語訳を見ながら一文一文読み進める。

特定の単語がわからない場合、そこにマーカー等の印をつける。そして、欄外にその単語と発音記号、意味、その他関連する言葉や熟語などの興味そそるものを書く。

気に入った表現や、熟語などはマークしておく。

文法が分からない場合は、わからない箇所をそのままGoogle検索する。

上記全てをとにかく書き込む。終えたら、まずはゆっくり読む。マークした箇所、分からなくて調べた単語や言い回し、文法、全てをゆっくりと思い出しながら、可能なら声に出して3回程読む。

もし音声ファイル等ある場合はそのままリスニングに進む。今やったところの音を聞いて、目で文を追う。目を瞑っても、音だけで文がわかるようになるまで読み聞きをくり返す。

このような手順で進める。

Writing

ライティングは、最初の頃は全くと言っていいほど書き方がわからなく、IELTSに対する絶望感を最も味わったパートだと記憶している。初めて問題文をみて、解答例を見たときはおそらく誰もが、これを書くという恐ろしさに襲われると思うが、ライティングについては、練習あるのみである。こればっかりは、対策本を充分に参考にして、定型通りかそれに近しい書き方で練習していくのが1番良いだろう。第1パートはいくつかのいくつかの形式が決まってあり、その中からひ1種類のみ出題される。グラフ(円グラフ、棒グラフ)を読み取り、その内容を記述する形式や、地図の説明、機械の仕組みの説明などである。どれも数をこなせば本番でも対応できるもので、練習を繰り返すことで、初見の時の絶望感は消えるだろう。グラフであれば、increase and decrease, rise and fall, go up and go downなどの動詞、

figure, number, amount difference, gap などの名詞、

significantly, tremendously, outstandingly, exceptionallyなどの副詞、

huge, small, significant, tiny, short, longなどの形容詞を学習しておき、以下のように、同じことを数個の別の表現で記述できるようにしておく。

The figure increased significantly in 1990.

The number showed a significant increase in 1990.

A Huge rise in the figure happened in 1990.

単語力

以前投稿した記事にもある通り、単語帳を用意し学習する範囲を決め、以下の手順で学習していく。例えば単語帳のsection 1や第一章など (目安は個人差があるが、50〜100単語程度)。前述で紹介した、IELTS単語帳は、記憶が正しければIELTSバンド別に分割されていたので、目標スコアの最低でも1点上の単語まで8割以上覚えられるようにしておくと良い。余裕があれば2、3点上も可。

決めた範囲の単語を、英単語と意味、あれば例文を確認しながらざっと目を通し、すでに知っている単語があれば自分を褒める。この時、発音記号も一緒に確認する。もしない場合や読み方がわからない場合は、付属の音声ファイルを使い(なければ面倒だが一単語ずつ ”英単語 pronunciation" でGoogle検索をする)、発音を必ず確認すること。単語学習の目標は、スペルを覚えることではなく、実際にその単語を使える(聞き取り、発声でき、書けて読める)ようになることである。

その範囲の英単語全てを、スペルと意味を確認しながら発音する。例文もあれば読む。電車内などの場合は、心の中で暗唱する。これを1日を通して10周ほどする(一度に10周でなく、分ける)

理想の分割法は、夜に3周、朝に2周、残りの5周を日中分けて学習する。これは、就寝中に脳が1日の整理をするため、就寝前に3周し、それを起床後に復習するのだ。以前紹介した、エビングハウスの理論の通り、繰り返しの学習が絶対条件である。

個人の理解度によるものの、1週間ほどを目安にし、最終日に以下の方法でテストをする。単語帳の1ページ分ほどの範囲で、赤シートでも使って英単語のみをみて意味を答えるというものだ。以下の例をもとに説明する。pillowでつまずいたとしたら、その意味を確認しもう一度上からテストし、1ページ分完璧にこなす。それができれば次のページへ進む。全て終わった際に、不安な単語や、つまずいて単語などに印をつけておく。そしてまた次の範囲に進み、手順を繰り返す。

Apple: りんご

star: 星

teacher: 先生

think: 考える

pillow: 枕

chance: チャンス

opportunity: チャンス

コツとしては、イメージを持つことである。Appleならば、その単語を見ながら頭の中にリンゴを想像する。こうすることで、いわゆる英語脳というものの鱗片を得ることになるのだ。つまり、Appleという単語に出会ったときに、それを「リンゴ」として認知するのでなく、「🍎」と認知できるようになるのだ。もちろん簡単なことではないが、練習を重ねるうちに身につき、留学や海外大学進学、海外赴任を目指す方にとっては、日本語の介入の少ない英文作成能力として、とても有意義な能力である。

もう一つのコツとしては、単語帳を汚しまくるということだ。書き込みをしまくり、その単語帳に愛着をもつのだ。上の例での、chanceとopportunityという2つの意味が同じ単語でもニュアンスの違いがある。そのような豆知識的要素も単語帳に書き込んでいきどんどん汚す事が、とても大事である。

最後に、私が使用した他の単語帳についてもご紹介する。これは個人的に

IELTS対策のみならず、後述の大学受験対策や英語学習全般にとても価値のあるものだった。

私が今までに使用した単語帳の中で最高難易度で、かつ最も使い古し高校生活の最後の一年を共にした単語帳である。TOEFL対策用となっており、アメリカなどへの大学進学を目指す方には必須資格となっている。容易におすすめはしないが、なかなか出会わない変わった単語や、普通の単語帳に飽きてしまった方、IELTS, TOEFLなどで高得点を狙う方や、難関大学を受験する方に自信を持ってお勧めできる単語帳である。一つ下のレベルのものもあるが、これでも十分に高得点を狙える。

IELTS 6.0を取得

これによって、初のIELTS受験でoverall 6.0を取得した。この時点で、当時目指していたマレーシアの大学の入学基準を達成し、合格がほぼ確定した。2020年の10月に海外の大学への進学を正式に決意し、そこから約六ヶ月後に目標スコアに達成した。我ながら、自分を誇りに思った。

その後、担当の留学エージェントとの相談により、イギリスの大学に目をつけ、学生寮の無料提供、国際関係学に強いという理由により今現在在籍している大学に正式に進学を決めた。イギリスの大学制度は、3年生となっており、日本や韓国などの海外の生徒は英語力に関係なく、IEC (International English Center) と呼ばれる、ファンデーションコースの卒業をしなくてはならない。期間はレベル別に8ヶ月と4ヶ月に分かれており、幸運なことに、私は期間が短く、学費が安い方の4ヶ月コース、Fast Trackというコースに進学することになった。これが高校三年生への進級時であったため、余裕をもって残りの高校生活を送れる、はずだった。がしかし、日本の大学では私の英語力はどれくらい通用するのだろうかと考え、あろうことか青山学院大学(英米文学科のB方式)をお試しで受験することに決めた(英語のみで受験できるところがここのみだった)。さらに、IELTSのスコアUPも念頭に、残りの高校生活を過ごした。

IELTS 6.0→ 7.0 青山学院大学受験

IELTSのスコアUP対策の手始めとして、最も点数が低くoverallスコアの足を引っ張っていたのが、Readingであった。そのため、前述したIELTS対策本の、Readingに特化した教材を購入した。

そのほかは、前述のTOEFL用の単語帳をひたすらやり込み、青学対策としての赤本も息抜きに行い、Reading力の向上を目指した。難易度が高く途中で挫折していたNew York Timesの購読も再開し、さらに、アメリカの大学受験に必要な試験であるSAT(日本の共通テストのようなもの)の過去問もオンラインで探し、解いていた。SATについては以下の記事をご覧ください。

それにより、2022年12月に受験した2回めのIELTS受験では、Readingが7.0へ向上した。

Writing を除いて、Listening とReadingが1.5の大幅UPした。この受験の前に、青山学院英米文学科を受験し、合格した。青学対策としては、赤本で過去問対策をしたのみだった。受験目的としては、日本の大学に対する自分の英語力の確認、ある程度の指標になると考えたためである。このB方式は、英語のみで受験できる方式なのだ。そのため、帰国子女や逆輸入と呼ばれる人たちが多く受験する方式で、会場には外国人もちらほらおり、明らかにアメリカ帰りのポカホンタス系も多くいた。そんな中で高めの倍率を潜り抜け合格したのは、イギリスへの良い土産になったのだ。

以上が、英検三級不合格からIELTS 7.0取得の流れである。

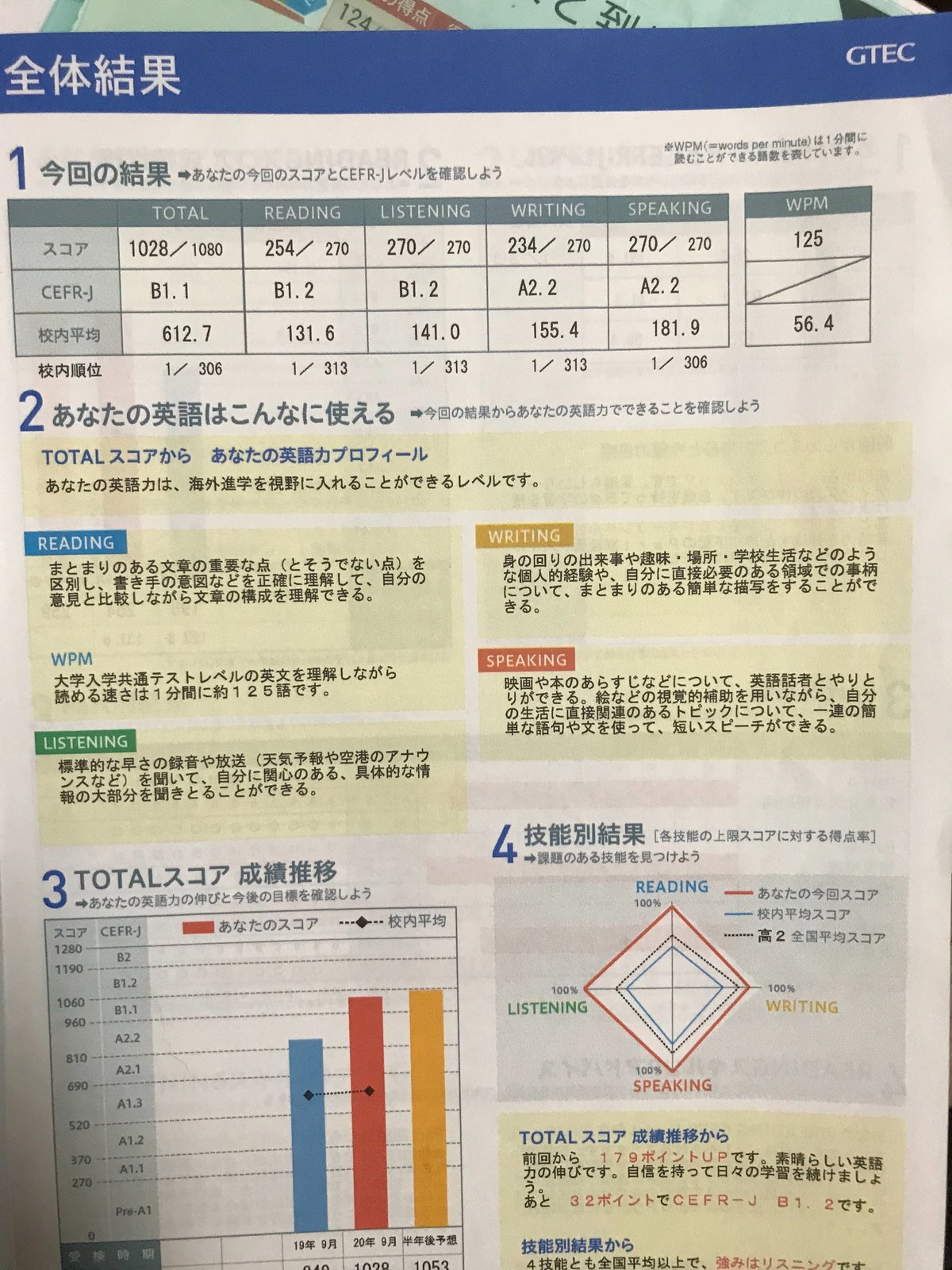

指標の参考として、GTECとTOEICでのスコアUPも記述する。高校入学時のGTECスコアと、三年時のスコアの比較である。

WPM (Words per minute: 一分間に読める単語数)を見てみると、校内平均に大きな変化がない中で、私のそれは95から125になっており、満点の項目もいくつか見られる結果になった。また、高校一年時に受験し、370点だったTOEICも卒業時には875点となっていた。双方とも、この資格に対する対策を全くせずに点数アップしているのだ。これによりわかるのは、資格対策などの英語学習には相互性があり、ある程度高いレベルまでいけば、どの資格試験、大学受験にも対応できるのだ。

終わりに

これが、英検三級という初級レベル不合格から、海外大学への進学レベルまで独学で向上させた方法である。ここで伝えたいのは、どんなレベルにいても、常に上を目指せるということだ。正しい方法で継続力を持ってすれば、何事も成し遂げることができる。継続力は目標があれば楽に得ることができるが、正しいやり方は人それぞれで、かつ皆んながそれを発見できるとは限らない。間違ったやり方での継続力ではなく、まずは正しい方法を見つけるのが、何事において最も大切なことである。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。