伊藤亜紗『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(読書記録4)

こんにちは。とんとです。

今回の記事は、少し前に読んだ本の読み跡(よみあとんと)です。

よろしくお願いします。

今回の本は、

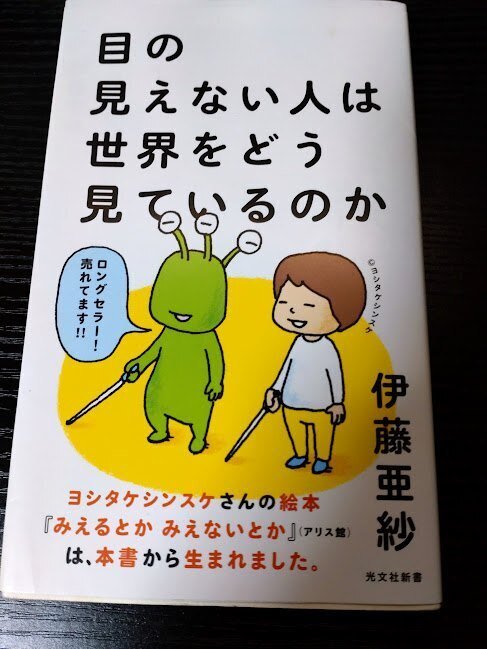

伊藤亜紗さんの『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書 2015)です。

とても衝撃的な本でした!

<短めな紹介文>

見えることで、目に依存しすぎる我々。

それとは違う世界が<見える>彼ら。

本書は、「お互いの世界を言葉にして」 対話する、

福祉関係の本ではなく、「身体論」の書物であり、

助けるのでもなく、「違いを面白がること」からスタートした、

新しい社会的な価値を探る本です。

生物オタクで美学専門の著者の伊藤さんが、

「いわく言いがたいもの」を追求していく中で、フォーカスすることになった、<見えない人たち>へのアプローチを語った本でもあります。

※「」は、著者の言葉を引用。

<読後の感想>

「身体論」でもありましたが、関係論のようなところもあり新鮮でした。

著者の伊藤さんが、障害がある人と接する中でみつけた、

「特別視」ではなく、「対等な関係」ですらなく、「揺れ動く関係」

という視点が、しばられた福祉的な視点での関係ではなく、差異を尊重するでもなく、差異を面白がる、という視点から関係を作ることを実践されていることが、読んでいると伝わってきたので新鮮でした。

また、脳性まひの小児科医である熊谷晋一郎さんの言葉

「自立とは依存先を増やすことである」(p135)

これも、かなり衝撃的でした。

<振り返り>

今回は以上です。

振り返りとしては、私も当事者なのですが、

精神障害者は果たして上記のような「揺れ動く関係」や「依存先を増やすこと」が出来ているだろうか、と自問自答しました。

障害が<見えにくい人たち>である我々が、

健常者とコミュニケーションを取るなかで、いかに<面白がって>いけるかとか、

日々苦しい局面に陥ったときに、どれだけ依存先を増やせるのかということについて考えました。

SNSが第三の場所として機能するにはどうすればいいか日々考えているので、今回の記事の為に再読をして、またヒントを得ることができたと思います。

それでは、ご一読頂きありがとうございました!

とんと