中野信子、熊澤弘『脳から見るミュージアム』(読書記録3)

こんにちは。とんとです。

今回の「読み跡」は私の読了ツイートでまあまあ評判が良かった新書を紹介してみます。

よろしくお願いします。

今回の紹介本は、

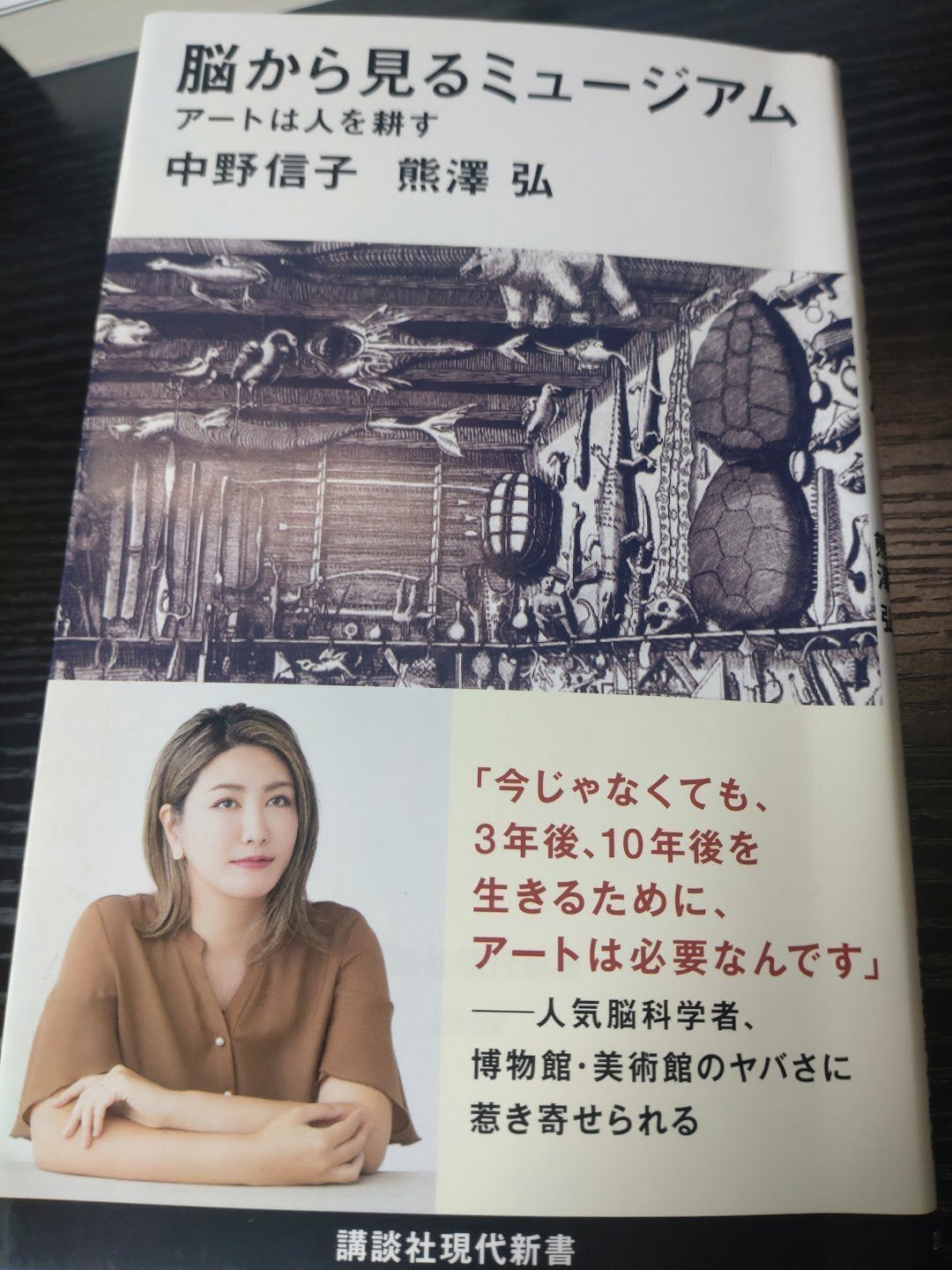

中野信子さんと熊澤弘さんの『脳から見るミュージアム』(講談社現代新書 2020)です。

とても読みやすい本でした!

<短めな紹介文>

脳科学者と美術史家のお二人の対談形式の本です。

構成は4章までとなり、ミュージアム誕生の歴史の章から始まって、

次にミュージアムのダークサイドの章、

更に実際にミュージアムを体験しての鑑賞の楽しみ方を伝える章、

そしてコロナ後あるいはウィズコロナでのアートの行方について語った章となっています。

<読後の感想>

アーティストの紹介が多くて、その人物名の後に(18XX-19XX)などの記載もあって、どの時代に生きた作家であるのかという事がよく分かりました。

実際にアーティストの顔や有名な作品を調べたりしながら読み進めましたが、とても面白い読書体験になりました。

アーティストだけではなくて、コレクターの紹介もされていましたので、当時の名画を買い集めていた富豪や実業家の方を知ることもできました。

洋の東西を問わず、様々なアーティストとコレクターが紹介されているとこも、オススメの点です。

脳科学的トピックとしては、

「記憶の三段階」という話と、「何故睡眠は必要か?」というトピックが個人的には勉強になりました。

ミュージアムの歴史としては、

1789年のフランス革命をきっかけとして大衆に一般公開された、ルーヴル宮殿のギャラリーの様子を描いたユベール・ロベールの絵《ルーヴルのグランド・ギャルリー改造計画》(1796、ルーヴル美術館)が、当時の宮殿の雰囲気が伝わってきて良かったです。

(今回の記事のトップ画に使用してみています)

個人コレクターの存在も、

歴史的にみるととても重要な役割を果たしていて、彼らのコレクションを保存するために、新しくミュージアムが出来たりする、という歴史的経緯も各国にあることも面白いなと思いました。

さらに、昔むかしの話として、

ホモ・サピエンスとネアンデルタール人が共存していた4万5000年前から4万年前の時代のホモ・サピエンスの”美意識”についての研究を中野さんが解釈されている話がとても興味深かったです。

ただもう少し欲を言えば、

”脳から見る”というところの意味を深く知りたかったです。

<振り返り>

今回は以上です。

蛇足ですが、ギュスターヴ・クールベ(1819-1877)の、《絶望》と《世界の起源》は特に強烈な印象が残ってしまいました……。

アーティスト調べで検索していたのですが、ご興味ある方は自己責任ですが、調べてもらえると嬉しいです!

ライトな本だったのですが、日本人は毒気を抜かれすぎているのかもしれないですね!!

ご一読頂きありがとうございました!

とんと