探究をジブンゴトにする"シュミレーション"の実践

今私は国際バカロレアの認定校であるサニーサイドインターナショナルスクールで小学5/6年生の担任をしており、概念型探究をどのように実践しているのかをまとめていけたらと思います。今回のテーマは「ジブンゴト」です。所謂自分の好きなことを学ぶ探究型学習というよりは、学校で学ぶことが決まっている内容を探究型学習にするアプローチの1つを紹介できたらと思います。そこで用いる手法が「シュミレーション」です。

今回は飛び込みで4年生の授業を2コマすることになりました。これまでに4年生は水の重要性、雲と天気の関係、日本各地で起きやすい災害の特徴等について学んできたみたいです。今回は、PYPで大切にされているMathとUoIの融合した授業ということで、4年生で習う割り算の考え方を用いて授業を設計してみました。

Unit3のカリキュラム

【Centarl idea】

人々は生きるために自然に対応する

【重要概念】原因、機能、変化

【教科の枠を超えたテーマ】

この地球を共有すること

【探究の流れ】

・天気と気候の関係

・気象観測と気象予報

・異常気象や自然災害の影響と対策

今回は、異常気象や自然災害の影響と対策につながる、「実際に災害が起きたときに、救援物資をどのように配分するのがよいのか」について考えていきまた。

導入する

今回は子どもたちにとって初めての内容ということで、概念型探究の導入のフェーズで用いる経験型ストラテジーのシュミレーションを使って行いました。緑の本によると、シュミレーションの概要について次のように書かれています。

概要:

シュミレーションは、単元が生徒にとってなじみのないものである場合や、生徒が他者の視点を理解することを難しく感じる場合に非常に有効である。シュミレーションを通して、生徒は日々の生活から少し離れ、異なる現実について考察することができる。つまり、生徒は自分の置かれた文脈にとらわれずに思考し、単元の内容に対して感情をともなったつながりをもつことができるということだ。

シュミレーションを実施するポイント:

① 生徒の感情反応に配慮する

② 概念を強調する

③ 振り返りの機会を設ける

① 生徒の感情反応に配慮する

まずは、生徒の岐阜市でも大地震が起きる可能性があることを感情的にも訴えるために「そもそも岐阜市では大地震が起きるリスクがあるのかどうかについて聞いてみました。」子どもたちは、これまでのリサーチで岐阜市もプレートの影響で地震が起きる可能性があること、大昔にマグニチュード9.0の地震が起きて、しばらく起きていないので、近年起きる可能性があるかもしれないということを教えてくれました。

内陸直下地震に係る震度分布解析・被害想定調査結果のデータを元に、実際に岐阜市近郊で大地震が発生する予測のデータを共有すると、子どもたちは「大地震のシュミレーションすることを考えると怖くなる。」という声が教室の中でつぶやいている声が多く出てきました。大地震を感情的にもジブンゴトに感じられる状況に少し近づいたところでメインのワークに入っていきました。

方向づける

② 概念を強調する

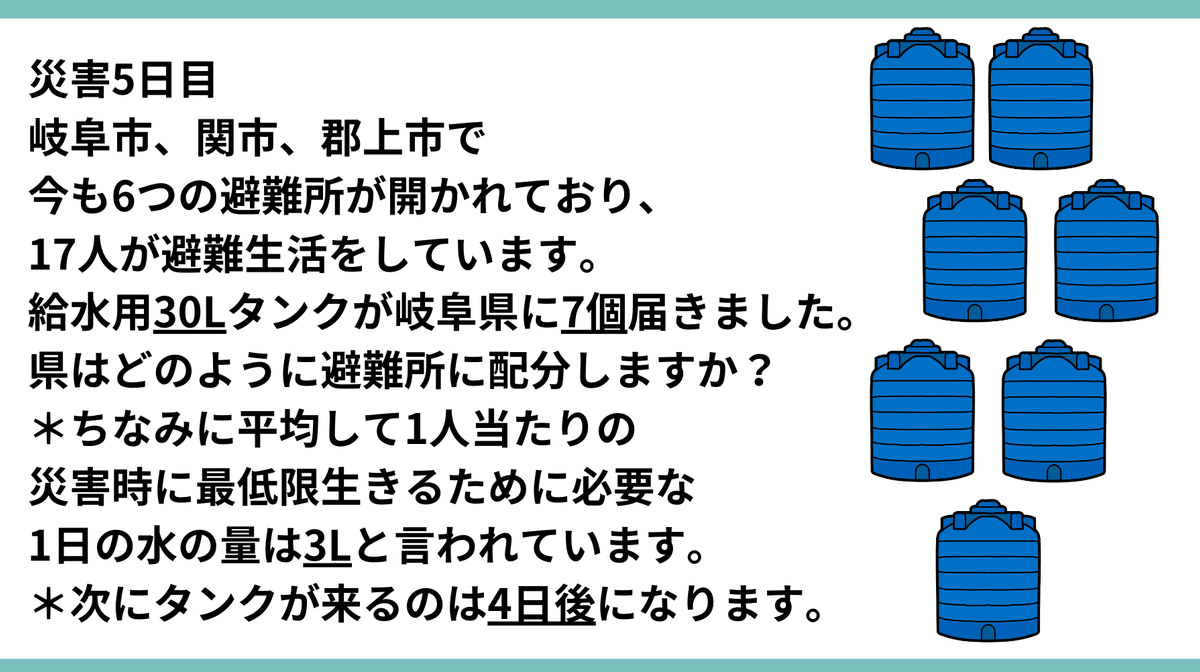

ワークの大きな問いはこちらになります。こちらが、本日のシュミレーションで扱いたい概念を強調する重要な問いになります。授業設計上は、算数的な見方・考え方の中でも、「配分」という概念を使って問題解決していく展開を計画していました。そして、問題解決の過程で、2桁で割る除法に初めて出会い、これまでに学習してきた1桁でわる除法の考え方を応用して問題解決をしていく展開を考えていました。

しかし、今回は全体で「配分」という概念での方向づけが弱かったことで、実際の調べるフェーズでは、乗法の考え方で求める児童が多く、1人当たりに必要なパンの量から全体で必要な量を計算で求める児童が多かったです。

◎ 今回フォーカスする予定だった内容

A(3)整数の除法

(3)整数の除法に関わる数学的活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

ア 除数が1位数や2位数で被除数が2位数や3位数の場合の計算が,基本的な計算を基にしてできることを理解すること。また,その筆算の仕方について理解すること。

そして、実際のシュミレーションに入る前に災害時には実際にどのようにして支援物資が配られるのかを資料を使って簡単に説明していきました。

今回のシュミレーションゲームは、21人で行うので、避難所の担当(1人は責任者)、避難所を管轄する市の責任者、市を管轄する県の責任者の役割分担で行うことを説明しました。

◎ シュミレーションの流れ

① 各避難所の人は物資のニーズの情報を話し合いの結果を計算をしてまとめて、市の担当者に報告する。

② 市の担当者は、全体のバランスを考えながら、避難所からの情報を元に県に報告する。

③ 最終的に県の担当者が配分を決定する

下の図が、実際の役割分担の配分図になります。

この流れは、4年生がこれから学習する「政治」のユニットともつながる「市民(=今回は避難所)」と「市町村」と「県」と「国」 の繋がりについて簡単に触れました。そして、グループに分かれて、自分の役割を確認したところで、いよいよシュミレーションゲームが始まりました。

調べる

そして、実際に各担当ごとの立場でリサーチが始まりました。県の立場、市の立場、避難所の立場、それぞれの立場は実際にその役割を経験しないと理解できないものが多くあると思います。それぞれの立場の振り返りは、最後のシュミレーションを振り返る場面でまとめたいと思います。

最初のシチュエーションは「食料(パン)の支給」でした。避難所から最初に要請がかかるものの1つが食料になります。

そして、子どもたちは自分たちの避難所の人数と、2日間で必要な食料の量について考え、必要なパンの個数を市の担当者に報告していきました。

岐阜市の担当者は、3つの避難所の管轄をしているので、次から次にくる避難所の要望に応えるのに必死でした。「なんで、こんな大変な担当を私にしたの?」と何度も呟きながら、一生懸命避難所のニーズの情報をまとめて、県に報告する準備をしていました。

子どもたちは以下のワークシートに避難所のニーズをまとめて市に報告をしていきます。

今回は1つの事例でしかシュミレーションができなかったのですが、2つ目のシュミレーションも準備をしていました。

整理する

最後は、各避難所から集まった要望を市が県に報告する場面を設定しました。

そして、県の担当職員が残りのパンの個数を計算して、(102-93)÷3=3で、各市に追加で3つずつ配布する結論で授業の時間がきてしまいました。この授業の最初の導入で、計算の順序の学習をしていたので、そこで学んだ知識を活用して問題を説いていました。

③ 振り返りの機会を設ける

時間の関係上、しっかりと振り返りの機会を設けることができなかったのですが、市の担当者の方が、「全体のバランスを考えながら、複数の避難所のニーズを調整することが大変だった。」と話しているのが印象的でした。

また、岐阜市と郡上市は1人あたり5つのパンであるのに対して、関市では1人あたり7つのパンであったことに対しても、関市の担当者は後から避難してきた人のパンの貯蓄として+2個ずつ要請すると話し、余ったパンはまた県に返すと話していました。その意見を聞いて、他の避難所から「公平性」の観点から否定的な意見は出ませんでした。

授業者の振り返りとしては、今回は「除法」を使って問題解決をする予定で設計していましたが、そもそも2桁の除数の除法は習っていなかったので、子どもたちは自分たちがもっている知識とスキルを活用して問題解決をしていたのが伝わってきました。結果的に、どのグループも一人当たり5つという見積もりをして、乗法の考え方を使って、避難所の人数分で申請をしていました。

今回想定していた多様な考えとしては、町の数、避難所の数、避難所の人数で分配する異なる考え方が、県の担当と市の担当と避難所の方で異なる考え方が出てくると思っていましたが、今回のシュミレーションでは出てきませんでした。

様々なシチュエーションを経験することで、もっと視点の違いが出てきて面白くなる予感はしました。

是非、新しく導入する単元が生徒にとってなじみのないものである場合や生徒が他者の視点を理解することが難しく感じる場合にこのシュミレーションの手法は子どもたちをジフンゴトにする手法としておすすめです!

過去のシュミレーションの実践

・Mathでの実践

昨年度はMYPのカリキュラムを参考にしたMathの実践で貿易ゲームを通して、社会の中でどのように格差が連鎖し広がっていくのかを体感するシュミレーションを行いました。それについての実践も以下のnoteにまとめています。

・平和教育での実践

平和教育では、ユダヤ人のビザ発給をテーマに、ユダヤ人にビザを発給するかどうかについて様々な視点からディスカッションをするワークを行いました。所謂、戦争や迫害は如何なる理由があっても良くないという道徳的なアプローチではなく、そこを前提になぜ迫害や戦争にまで発展してしまうのかを政治的な視点や文化的な視点を踏まえて構造的に理解するために行いました。こちらも是非見て頂けたらと思います。

いつも読んでいただきありがとうございます!

是非私たちの学校に遊びに来てもらえると嬉しいです。