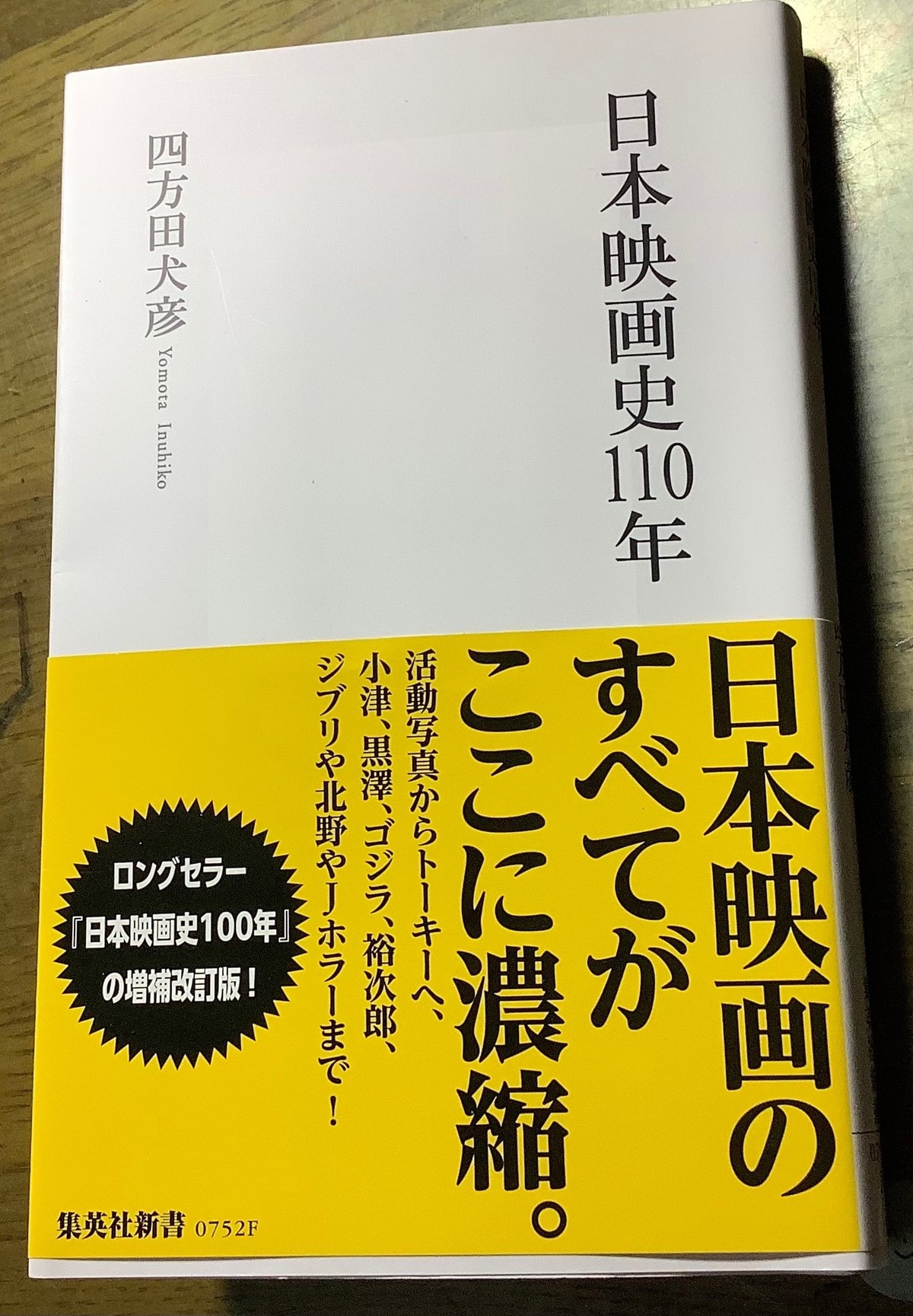

「日本映画史110年」

邦画の歴史が、時系列に理解できる教科書みたいな内容の新書だったけど、贅沢にも、もっと、著者がどう観て、どう捉えて、どう考えるのかを知りたかったとも思ったりして。

増村保造監督が、昔の、日本映画の監督について、「感傷的な愛、あるいは母性愛の詩的な描写を、風景などの自然といった抒情的なものと調和させることで、彼らの繊細な感受性に磨きをかけた」とした上で、「社会生活から積極的に逃避することで非現実的態度に陥った」と批判もしている。「結論として日本映画の詩的な美しさとは、外に立ち向かう男性的なものではなく、女性的で感情的な素質によって形成された」と断言している。

増村監督にとって、芸術となる映画は、「民衆の熱情の直接的表現」であるべきだったから。

だから、長期間に渡る政治の絶対主義の影響を受けて、映画は、歪曲された社会の産物となってしまったと。そして、日本映画に反復される、「運命論、自然愛、残虐性、繊細な美的感覚、神秘主義、そして、それを表現する時のゆったりとした時間感覚」は、こうした非現実的な耽美主義的瞑想の結果であると。

なるほどねぇ。でも、俺は、それが昔の日本映画の大きな特長でもあるから、それで良いと思うけど。

最初のサイレント映画では、「活動弁士」が活躍するが、日本でのみ弁士が発達したのは、西洋伝来の映画を、日本人は演劇的文脈の中で受容したからだという。世界では、映画はもっぱら視覚的メディアであったが、日本だけは、それを視覚プラス聴覚の体験として了承したのだ。能や歌舞伎、落語、講談と同様に。

いいなと思ったら応援しよう!