画像約140枚!【ELVES】(エルヴス)FALATH EVOを『自転車の便利屋』がバラ完組みしてみた■2023年12月16日更新

広島県広島市にある『動く』自転車屋【サイクルサービストグト】のnoteをご覧いただきありがとうございます。

口内炎が治って絶好調、いや、舌好調な『快適長持ち系自転車安全整備士』ノーリー(店長)です。

自分で市販薬を買って『これで大丈夫だろう』と思っていましたが、なかなか治らず、医師の診察を受け、そこで処方された薬ですぐに治りました。

やはり専門の人(プロ)は違いますね。

『餅は餅屋』です。

自転車でも同じことが言えますね。

当店ではありがたいことに、フルオーバーホールやバラ完組、コンポ載せ替え等の『重整備』系のご依頼が増加傾向です。

こうして記事にするのが追いつかないくらい、様々な車体を担当させていただいております。

人気の有料コンテンツもどんどん出していきますが、今回は普通に無料公開の記事です。

■当店で特に多いご依頼『バラ完組』

さて、今回は当店でのバラ完組の記録となる記事です。

当店のノウハウも紹介していきます。

★ブランド★

【ELVES】(エルヴス)

★車種★

FALATH EVO(ファラス・エヴォ)

★年式★

2023年

上記のフレームセットにオリジナル・コックピットシステムを使い、【SHIMANO】(シマノ)ULTEGRA Di2 12s(セミワイヤレス)油圧ディスクブレーキ仕様で組み立てていきます。

■【ELVES】(エルヴス)とは?

カーボンフレームやハンドルバー等をリリースしている、ロードバイクをメインとしているブランドです。

台湾に本拠地を構えるブランドで、製造は主に中国の工場で行われています。

メーカーさんのサポート体制については↓が参考になるかと。

受注生産なのか納期は長いですが、価格が低めだったり、カラーオーダーができるというのはメリットです。

ただし、販売店を一切通さず、ユーザーさんがメーカーさんから直接購入(個人輸入)する販売方式のため、公式サイトに記載されている商品代金と別途で関税がかかります。

また、基本的には他店で買ったものの作業は受け付けないショップが多いため、【ELVES】(エルヴス)で買う前に組立やアフターケアをしてくれるショップを探すのがとても大切です。

↑公式サイトです。

必ず購入前に、ショップへ相談&組立依頼等を済ませておきましょう。

当店では仕様や条件によって工賃が変わります。

メールか公式LINEにて、まずは当店へご相談下さい。

買ってからだと手遅れになるリスクが非常に高いです!

■作業の様子(胸焼け注意)

当店の組立作業の様子をご紹介していきます。

すご~く長~いですよ↓

まずは梱包を解いていきます。

ちなみにフロントフォークはアクスルシャフト込み&コラム未カットで480g。

フレームはXLサイズで1320g(ライナー管等込み)でした。

リアブレーキホースの通り道を先に確保しておきます。

ボトルケージ用のボルトはかなり短いですね。

これは後で交換するようになると思うので、固着防止のグリスを塗っておきます。

シートチューブ、ダウンチューブともに抜かり無しです。

『カーボンフレームあるある』のひとつ、フロントディレイラー(以下『FD』)取付台座の固定が緩い状態です。

この個体は問題ありませんでした。

リアディレイラー(以下『RD』)ハンガーの固定ボルトは少々緩かったです。

これも『あるある』ですが、入荷(初期)状態でアーレンキーの受け(六角)部分がすでにナメていることもあります。

なので、ここも最初にチェックが必要です。

このフレームは100kgの重量まで耐えられます。

『RIDER WEIGHT LIMIT』とありますが、当然、荷物とかも込みでの100kg以下となります。

【SHIMANO】(シマノ)のDi2仕様なので使う付属品の中から使うグロメットはこちら…のハズですが…

FD側も

RD側も

適合するのは↑のグロメットのハズです。

【SRAM】(スラム)のeTap用のグロメットを加工すれば使えますが、それだとユーザーさんが後々困る可能性もあります。

使わなかったグロメットはそのままユーザーさんへお渡ししたいので、問い合わせるとすぐに適合品を送ってくれました。

どうやらメーカーさん側の手違いがあったようですね。

当店ではこういうやり取りも代行致します。

キズからシートポストをできるだけ守るため、優しくフチを整えます。

シートクランプにもヤスリを優しく当てます。

エアロ系フレーム&エアロ系シートポストなので、私なりに思うところがありました。

カーボン専用ノコを使って斜めにカットし、断面処理もしておきました。

こうすることで、もしシートポストが急に落ち込んだときに、フレームへのダメージを軽減することができます。

シートクランプはバラすと↑のようになります。

細かいことですが、固着防止の下処理は大切です。

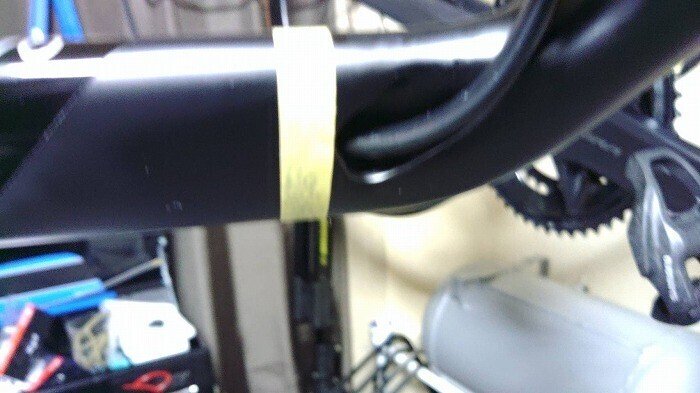

サドルレール固定部分は、↑のテープの範囲内で前後できる仕様です。

ここで位置を決めて、さらにサドルも前後に動かせます。

ちなみにサドルは【SPECIALIZED】のもの(お持ち込み品)です。

シートクランプのカバーは予めシートポストに装着しておきましょう。

変速機を動かすためのバッテリーです。

バッテリーホルダーはフレームセットに付属していました。

今回使うのはこの2箇所です。

エレクトリックワイヤーを通していきます。

自作ツールでエレクトリックワイヤーを引き込むので、特に難しくはありません。

リアブレーキホースの通り道、リアシフトエレクトリックワイヤーの通り道を完全に確保しました。

ヘッドチューブから見える黒いスポンジのパイプの中にリアブレーキホースを通します。

スポンジを通さなくても組めますが、僅かな重量増を許せるなら通す組み方がオススメです。

走行中の振動等で、ブレーキホースがフレームの内部で当たることで異音が発生することがあります。

その防止措置です。

エレクトリックワイヤーが通りました。

ここでグロメットの出番ですね。

リRD側のグロメットの向きは↑が良いでしょう。

FD側のグロメットは↑の向きではイマイチでした。

後ほど向きを変えます。

専用品だけあって、収まりが良いですね。

BBシェルかから内部を覗くと↑のような感じです。

メーカーによる指定で、付属のサンドペーパーみたいなシールをシートチューブに貼り付けます。

シートポストが落ちないようにということでしょう。

ただ、シートポストを抜くときにはとても苦労させられるかもしれません。

斜めカット処理をしたシートポストに、Di2用バッテリーを突っ込みます。

バッテリーホルダーはフレームセットの付属品をそのまま採用!

バッテリーとFD&RDを接続!

シートポストを挿入!

クランプを慎重に締めます。

カバープレートを固定するボルトのネジ山には固着防止のグリスを塗っておきました。

この締め付けトルクは10~12Nmではありません。

緩まない程度に軽く締めればOKです。

フレームにリアブレーキホースを通します。

写真撮影のために外しましたが、実際の作業ではブレーキ本体を緩衝材で筒で作業しています。

ちなみにトップチューブとヘッドチューブの交点にある黒いカバーは本当にただのカバーです。

エアロ効果を狙ったものなのでしょうか?

ブリーディングの下準備を進めていきます。

ブレーキはもちろん、【SHIMANO】BR-8170です。

ブレーキ用の小さいパーツやパッド隔離してフタを締めておきます。

作業中にブレーキオイルが飛び散ってパッドの制動面に付着すると、その瞬間にパッドの寿命が終わるので油断できません。

エレクトリックワイヤーやブレーキホースが変に絡まっていないか、念のためチェックしています。

ホイールはお持ち込み品です。

振れが生じていたので調整しておきました。

フリーボディーにはスプロケットが食い込んだ跡が残っています。

これも軽くヤスリで整えておきました。

微々たるものですが…。

カセットスプロケットを装着!

そしてスペーサーの向きは合わせています。

CS-R8100のカセットスペーサーには溝に合う突起が無いので、どちらの向きでも機能や性能には関係ありません。

ロックリングにも固着防止のためにグリスを少し塗ってあります。

↑お持ち込み時点でのホイールのリムベッド。

元々のリムテープは上手に貼られていましたが、スポークホール部分は経年によって凹んでいます。

これがゆくゆくはパンクの原因になることもあるので油断はできません。

ユーザーさんに現状を写真でお伝えし、元々のリムテープの上から改めでリムテープを貼ることを提案してみました。

ハサミで丁寧にフチの処理も済ませています。

これで内側からのパンクのリスクはゼロに近づけられるでしょう。

組立受付の際、バルブの位置に対してタイヤのラベル(または空気圧表示)等、どこを持って来るかも決めてあります。

当店ではこういう細かい指定も可能です。

今回はタイヤブランドのロゴの中心にバルブが来るようにしました。

おそらくこのパターンが多数派なのかもしれませんね。

お持ち込み品ですが、非常に軽いチューブです。

前述のリムベッドのスポークホール部分の影響で、劣化が見受けられます。

バルブ位置に対してのタイヤロゴに位置、前後ともビシッと合わせています。

リアホイールのセンター位置合わせや振れ取り作業を済ませ、RDハンガーのアライメント調整をしていきます。

新品のフレーム、新品のRDハンガー、新品のリアホイールだったとしても、狂いが生じている例は非常に多いです。

こういう作業を省略してしまうと、後々の部品寿命にも影響します。

FALATH EVOの場合、RDのエレクトリックワイヤーはこの通し方が良いでしょう。

あとはRD側のホルダーに通せばOKです。

エレクトリックワイヤーの通りがイマイチだった原因は↑です。

製造段階でこういうカスやバリ等がフレーム内部にあり、その発生箇所によって作業性にも影響します。

後々、走行中に生じる異音の原因になることも多いです。

ヤスリが届くような場所ではありません。

当店ではフレーム内部にエアー(圧縮空気)をバシューッと吹いた後、フレームをブンブン振ることで可能な限りフレーム内にある異物を除去しています。

ブレーキと変速操作が一体になったレバー『デュアルコントロールレバー』は【SHIMANO】ST-R8170です。

セミワイヤレスになったので、コイン電池はここにあります。

ネジをナメないように気をつけましょう。

今回の作業で最も苦労したのがハンドルです。

工作精度が良くないのか、個体差なのか…。

どうにもレバーの通りが良くなかったです。

何とか通して仮固定までできました。

RD、FD、をデュアルコントロールレバーとペアリングします。

この作業は専用アプリを使ってスマホで行います。

ついでにファームウェアも最新の状態にアップデートしておきましょう。

納車後はこの作業をユーザーさん自身で行うようになります。

アップデート中…。

その間にフロントフォークのコラムカット準備をします。

長い場合はまた切断できますが、切断しすぎたらもう戻せません。

プレッシャーアンカーとヘッドキャップ形状の分だけ切断量が足りなかったので、改めて切断しました。

断面を整えて切断完了です。

ガラス系コーティングのご要望があったので、ここでしっかりコーティングしていきます。

今回は【WAKO'S】(ワコーズ)のバリアスコートをすり込んで施工していきます。

フレームとフォークの準備ができたので、ヘッドベアリングにも下処理をします。

この作業はやらなくても問題はありませんが、車体の仕様(ケーブル類フル内装)から考えると、初期の段階で徹底的にグリスを注入しておきたいものです。

事実、初期状態ではグリスの量が最低限、というレベルでした。

同じグリスは無いので、まずはグリスを落とします。

しっかりと洗浄→乾燥まで待たなければなりません。

乾燥まで済んだら、【SHIMANO】プレミアムグリス(旧:デュラグリス)を徹底的に詰め込みます。

プレミアムグリスでなくとも良いですが、現時点ではヘッドベアリング内部にはこれがベストだと思っています。

他に良いものがあれば変えるかもしれませんが。

グリス不要な部分は洗浄済みです。

念のため、ヘッドベアリングを装着する部分も掃除しておきます。

掃除が済んだら、粘度の高いグリスを塗ります。

これは潤滑目的ではなく、ヘッドベアリングのボディー部分のサビ防止です。

この年式のFALATH EVOの場合、ヘッドのロアーベアリングは赤いシールです。

シールの内部にはプレミアムグリスがギッチギチに注入されています。

ボディーには粘度の高い【WAKO'S】ブレーキプロテクターを使いました。

アッパーベアリングの内側にブレーキホースを通します。

あとはグリスの下処理ですが、ロアーベアリングと同様です。

フロントフォークにクラウンレースを装着!

これも性能には関係ありませんが、割部分をリア側のセンターに合わせています。

できるだけ美しく仕上げるためですね。

(目立たない部分ですが…)

ヘッドパーツも適切に組み込んでいきます。

前後ともフレーム側のブレーキホースは通し終わりました。

ハンドルにもブレーキホースを通し終えました。

ユーザーさんのブレーキ設定希望は右レバーでフロントブレーキ、左レバーでリアブレーキです。

これを間違えないようにしなければなりません。

慎重にハンドルバーをセットします。

プレッシャーアンカーをしっかり固定して…

トップキャップを乗せて、ヘッドの調整をします。

ブレーキホースを適切な長さにカットしてレバーに接続!

BBシェルにも用途に合ったグリスを塗っておきました。

BBはフレームの付属品(?)でしょうか。

初めて見たブランドのものです。

ブランドのロゴの位置をビシッと合わせ、専用工具で慎重に圧入します。

チェーンリング固定ボルトにも固着防止のグリスを塗っておきました。

チェーンリング(フロントギア)も消耗品です。

交換時が来たら、難無く交換できるように下処理をしています。

右クランクを装着し、

左クランクも装着完了です。

ブレーキオイルのエア抜き作業です。

新品の初期状態でも、このようにオイルラインに異物が入り込んでいる場合もあります。

しっかりとエア抜きができました。

もはや当店では当たり前ですが、センターロックタイプのブレーキローターの場合、バルブ位置とローターのロゴ位置を合わせます。

せっかく組むならできるだけ美しく!

当店からユーザーさんへの、ささやかなプレゼントのようなものです。

お持ち込み品のブレーキローターは歪み具合が大きかったので、できるだけ修正しておきました。

FD取付前にもう一度台座の確認をしています。

FDを仮固定し、

グロメットの向きを検証してベストを決めます。

チェーンステーにキズが入らないように保護してからチェーンの長さを決めます。

チェーンの向きやクイックリンクの向きには気をつけましょう。

RD調整をしていきます。

やっていることは単純ですが、繊細な作業が必要です。

ちなみにRDに付属しているツールを活用すると簡単に調整することもできます。

FDサポートボルトの位置を確認して、付属のバックアッププレートを使います。

FDを適切に組んでいきます。

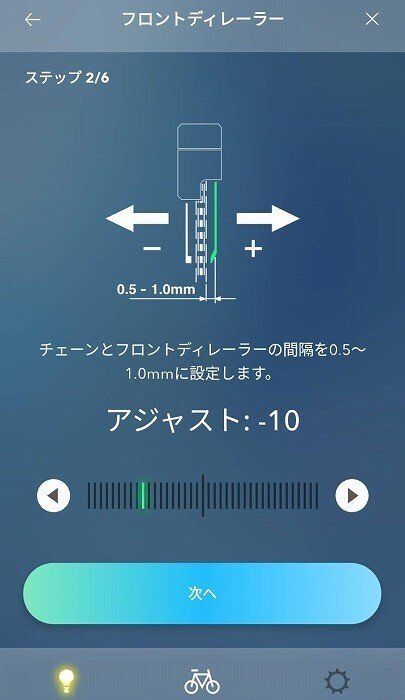

FD調整もアプリで行います。

親切設計ですね。

車種によって数値が異なるので、現物合わせで進めましょう。

同じ年式、同じ車種でもフレームサイズやギア構成によっても異なるので注意が必要です。

バーテープの巻き終わり位置をユーザーさんと話し合って決めます。

『バーテープをどこまで巻くか問題』って結構ありますよね。

当店ではできるだけユーザーさんのご希望を叶えられるようにしています。

■仕上げ直前のアクシデント

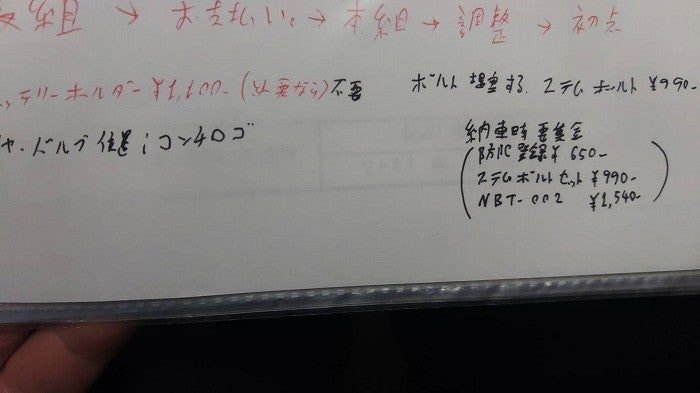

今回お選びいただいたバーテープは【NOGUCHI】NBT-002 ハイグリップ バーテープです。

※2023年11月20日時点での消費税込み販売は

¥1,540-

シンプルなデザインと雨でも滑りにくいのが特徴です。

他のバーテープと比較するとお求め安い価格になっています。

化粧テープ(フィニッシング・テープ)には下処理をしておきます。

これは化粧テープが剥がれにくくするためです。

さて、バーテープを巻いたら作業完了だぜ!

と思ったらアクシデント発生。

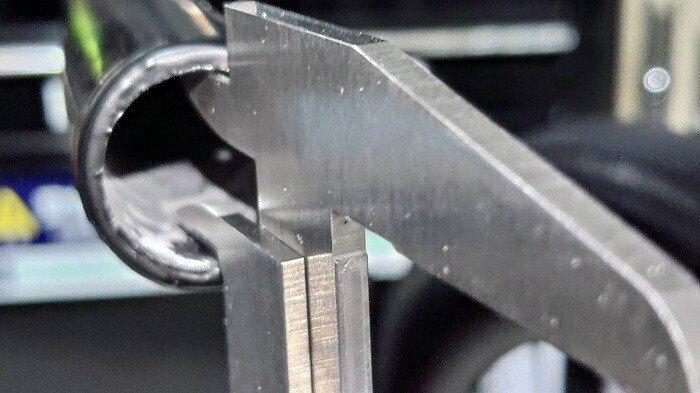

ハンドルバーの内径が小さく、付属のエンドプラグが入りません。

ムリヤリ入れたらエンドプラグが破損します。

試行錯誤の末、エンドプラグに加工を施すことで、何とか解決できました。

ここまで来たら、もう完成したも同然です。

■完成ッ!

ハンドルバーではいろいろありましたが、無事に完成したので各部を見ていきましょう。

ちなみに↑の写真で使っているスタンドは当店イチオシの『置くだけPONTO』です。

トップキャップはオーバーサイズ用のよくあるタイプで、ロゴが入っています。

今後、好みの物に替えてもいいかもしれません。

車種名がこのようにしっかりと入っています。

ハンドルバーはステムと一体型、しかもケーブル内通タイプです。

落車等でダメージが入った時には苦労するかもしれませんが、ヴィジュアル的にはスマートな印象を与えてくれます。

トップチューブの上側はこういうデザインになっています。

フレームカラーと似ているので見えにくいですが、ヘッドチューブにも【ELVES】のロゴが入っています。

当店の作業だからこそ、ブレーキローターのブロンドロゴの位置とバルブのロゴの位置を合わせています。

性能には無関係で、あくまでもヴィジュアル的な要素を狙ってのことです。

リアも同じです。

ただし、6穴タイプのローターだとなかなかこうはいきません。

センターロックタイプのローターの特権です。

ブレーキホースも必用最小限の露出となっています。

FD側のエレクトリックワイヤー用グロメットは、やはりこの向きでしっくり来ました。

RD側のグロメットも同じです。

この車種の場合、FD側もRD側も切れ目がディレーラー側に来るように装着すると良いでしょう。

バックアッププレートは無くても問題ない仕様だと思いますが、いろいろと考えがあって付属のバックアッププレートを装着しています。

メインコンポ同様にクランクもアルテグラです。

ペダルはお持ち込み品の【GARMIN】ブランドのものです。

ユーザーさんのポジションチェックで決まったので、ハンドルバーはこの高さで組みました。

ステムの下にあるスペーサーのようなパーツは、構造上、必用なものだと思われます。

ユーザーさんとの話し合いで、ステム固定ボルトは純正のトルクスタイプではなく、六角タイプに交換しました。

剥がれやすい化粧テープですが、バーテープはしっかりと決まっています。

※化粧テープは撮影の後にラップを使ってしっかり付くようにしておきました。

このアングルで見ても、エアロ効果が高いだろうなと思わされますね。

絶対に無いといけないものではありませんが、シートポストのブーツ(カバー)はこの向きです。

メーカーさんによると、このフレームの耐荷重は100kgまでです。

ユーザーさんの体重だけではなく、荷物や装備品も含みます。

見る角度によってカラーが変わるペイントは、ユーザーさん(厳密にはオーナーさん)の所有欲も満たしてくれるでしょう。

乗って良し、眺めて良し。

そういうバイクになるように組立を担当させていただきました。

もちろん、当店にてアフターケアも承ります。

自慢の愛車として、どうか長く大切にお乗りいただきたいものです。

組立工賃は仕様や条件等によって異なりますので、まずは購入前に当店へお気軽にご相談下さいませ。

■自転車の便利屋ならではのメリット

当店ではお預かり時点でしっかりとヒアリングするのはもちろん、作業途中でも気付いたこと等があれば適宜、ユーザーさんへ報告・提案・相談をしております。

仕事を通じてどうすればユーザーさんにもっと喜んでいただけるか?

そういうことを考え、惜しみなく実践するのが当店のやり方です。

例えば、バルブ位置に対してタイヤのラベルの位置をどうするか等、『そんな細かいいところまで!?』と言われるようなユーザーさんのコダワリにもできるだけ応じております。

そして当店では丁寧な組立をするだけではありません。

防犯登録も当店にて可能ですが、そのための書類取得代行も承ります。

自転車の防犯登録は法律で義務づけられていますが、フレームセットをメーカーさんからユーザーさんが直接購入した場合は、書類を揃えるのも大変です。

当店では私がユーザーさんの代わりに警察署(生活安全課)や交番へ行き、書類を揃えた上で防犯登録準備まで進めます。

広島県内にお住まいの方なら、そのまま当店にて防犯登録まで可能です。

詳しくはご依頼相談の際におっしゃって下さいね。

■自転車関連のご注文・ご依頼等はメールか公式LINEでお気軽にどうぞ↓

当店は出張修理等が多いため、決まった店休日や営業時間という概念がありません。

他店様が営業していない時間帯でも予約制にてご依頼等を承ります。

また、当店にて自転車の販売(防犯登録含む)も行っておりますが、他店様にてお買い上げの自転車の組立や点検及び調整、修理やカスタマイズ、オーバーホール等のアフターケアも大歓迎です。

【トグトに注文・依頼するには?】

ご依頼・ご注文等の相談はメールか公式LINEで24時間いつでもどうぞ↓

★メール★

togt24@gmail.com

★公式LINE★

https://lin.ee/Nh3vz11

※どちらも運転中や作業中等ですぐに返信できない場合もありますが、お気軽にご利用下さいませ。

★公式BASE(オンラインストア★

https://togt24.official.ec/

※あくまでも対面での販売がメインであり、掲載情報にタイムラグが生じる場合もあります。

いいなと思ったら応援しよう!