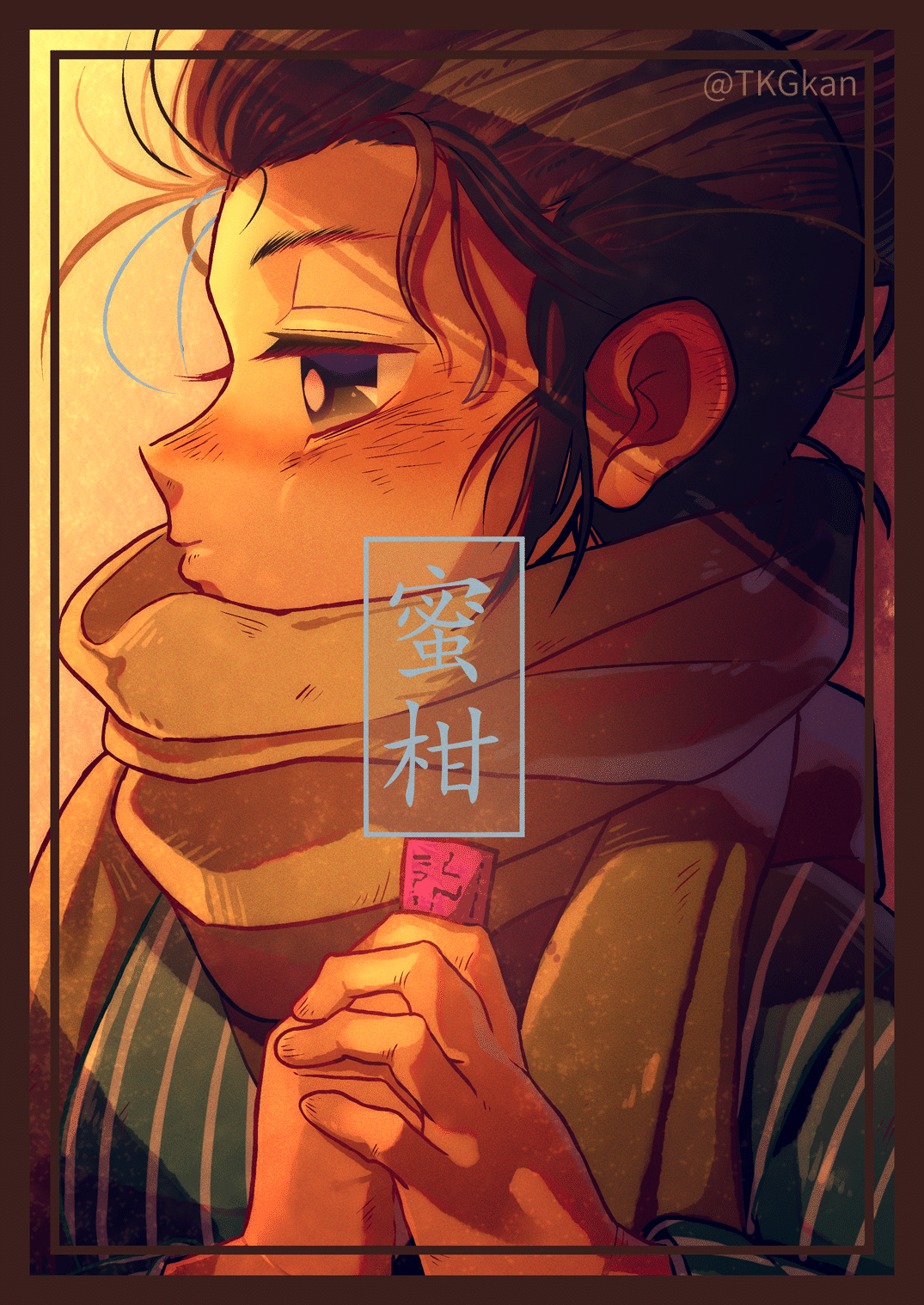

芥川龍之介「蜜柑」 感想

今日のお当番 絵:ぶるきち 文:いえろう

※以下、芥川の経歴等にも触れますが、素人の付け焼き刃もいいところなので、何か間違っていたらそっと教えてください。

あらすじは以下の通り

主人公の男は陰鬱な気持ちを抱えて東京へ向かう汽車の二等客車に乗り込んだ。そこにいかにも芋っぽい女の子が客車を間違えて入ってくる。

イライラした男はその子を心の中で見下すが、彼女が窓を開けて、外で列車を追いかける3人の男の子達に向かって蜜柑を投げる姿を見る。

男は、彼女がひとり東京に奉公に出るところなのだという身の上を察し、その覚悟に胸打たれ、少しの間だけ、人生の苦悩を忘れられた。

人生ってしんどいけれど、ほんの些細なことでも前を向ける時があるので、捨てたものじゃない気になったりしますよね。

そういう瞬間のお話だと思います。

登場人物は物語の語り部である「私」こと男と少女、少女を追いかける3人の男の子。

舞台は列車。そしてキーアイテムは蜜柑。

これだけの要素だけで、淡々とお話は進んでいきます。

物語のほとんどは列車の中で完結してしまう。

言ってしまえば、小説としては地味な部類のお話です。

しかし、この強烈な鮮やかさは何なのでしょうか。

ぶるきちさん・ぱぷたろさんは色と絵が浮かぶ、と何度も言っていたのですが、それも納得なほど情感あふれる作品なのです。

雑に言えばものすごくエモい。

実は中学生くらいの頃に一度読んだ時はそこまでではなかったと思うのですが、久しぶりに読んだら、何だかものすごく焼きついて離れないのです。

私も男と同じようなくたびれた大人になったからかもしれませんね。

現代人は疲れ放題に疲れていますが、この男の疲れ具合も結構なものです。

元々この作品は芥川龍之介本人の体験がベースとなっていると言われています(発表当時は「私の出逢った事」というタイトルだったそうな)。

芥川は中学時代から成績優秀で、旧制の第一高等学校(帝国大学の予科です)に試験無しでの入学が許可されています。

その後は順当に帝国大学に入りました。しかも英文学科という、帝大の中でも難関の学科へ進みトップクラスの成績で卒業した超エリートです。

帝大を出た後は、横須賀にある海軍機関学校の教員として英語を教えることになります。

本作品で男が乗っている横須賀発東京行きの汽車は、当時の芥川の通勤電車でした。

作中では明言されませんが、この男は一日の仕事を終えて帰りの電車に乗り込んだところと見られます。

仕事帰りの電車の中で、疲れ果てて、読もうと思っていた夕刊さえ開く気になれない……身に覚えがある人も多いのではないでしょうか。

男の心情はかなり湿度高めな上に、ここで描かれる情景も鬱々としています。

冬の日暮れで薄暗く、人気がなく、男の心の中にまで影響しているような物悲しさです。

疲労感やストレスに心が軋み、穏やかではあるけれど幸福ではない。その倦怠感の中に体を投げ出す時間。

大人が誰しも経験したことがあるであろう、もう何もしたくないモードに男もなっていました。

この灰色の世界に突如現れたのが、このお話のキーパーソンである少女だったわけです。

警笛や列車の走行音などの環境音以外は何も聞こえない客車に、けたたましい下駄の音を響かせて、三等客車の切符を握って二等客車に入ってきた少女。

薄汚れた服に、手入れの行き届かない髪と皴だらけの赤い頬……灰色の視界の中に、色のある彼女が飛び込んできたわけですが、男にとっては紛れもない異物だったのでしょう。

元気な状態だったらどうかは分かりませんが、くたびれ果てた男は彼女を見て分かりやすく苛立ちます。

こども相手に随分辛辣だな…とも思いましたが、出張帰りの新幹線で大変元気な修学旅行生さんに遭遇し、正直勘弁してと思ったことがある自分には何も言えません。

(先生も大変だし、はしゃぐ気持ちも理解はできるし、苦情を言うような元気もないし、どうにもならないので心を無にするのですが、疲れているとそれも結構無理な時ありますよね…)

それはさておき、めちゃめちゃ苛立っている男は視界に彼女を入れたくなくて新聞を開くけれど、その新聞も余計に男の神経を逆撫でしまくります。

この当時の新聞というものがどういうテイストなのか、現代っ子のオタクは知りませんが、疲れてる時にニュースとかワイドショーとか見るとろくな事にはならないというのは経験則で分かりますよね(ワイドショーはそもそも見る価値ないですけどね)。

自分のことだけで精一杯の時、社会のことなんて全く頭に入ってこない上に余計に気落ちします。

案の定、男も何もかもが嫌になってしまい不貞寝を始めたわけです。

ここの男の厭世ぶりも結構すごい。やっぱり仕事の疲れだけではなく、日々の暮らしの中に色々辛い気持ちもあるのでしょう。

男から見た少女についての描写はずっと辛辣で感じ悪いのです。疲れ果ててその辺をコントロールする体力もないのでしょうが、心の中でこのこどもを通じて世の中に八つ当たりしてる感はすごい。そこはちょっと引きますが、根底にある人生への苦悩の消化しきれなさみたいなものはわかる気がします。いつの時代も、誰しも大なり小なりある。

(なお、朗読会でこれを初読で、男の背景への知識がなかったまっかさんは「なんでそんなに疲れてるの…その子にそんな怒らんでも…そんな…ええ…」とあわあわしておいででした。優しい子やで)

この後、少女が列車の窓を開けて、奉公にいく彼女を見送るために走る男の子達に向かって蜜柑を投げる、というクライマックスに向かうわけです。

トンネルの中でいきなり窓を開けられて、煙が車内に充満し、息苦しさに堪忍袋の緒が切れそうな男。灰色の視界は一気に真っ黒に塗りつぶされます。

しかしトンネルを抜けた瞬間、冷ややかな冬の空気の中に投げられた、鮮やかなオレンジ色の蜜柑。この美しさに息を呑んでしまう。

物語上、この光景は曇天の中のものなのですが、暖かい夕陽が差し込んできているように錯覚してしまうほど、この蜜柑の描写は鮮烈です。

一気に雪崩れ込んでくる鮮やかな色彩に飲み込まれて、それまで渦巻いていた感情が全て掻き消えるような感覚を味わうことになります。

この、少女の行動と見送りにきたこどもたちの姿を見た瞬間、男は少女がどれほどの覚悟で列車に乗り込んでいたのかを悟ります。

この辺りは大人である男の視点で語られていたこともあってか、中学生当時の自分には、少女の境遇がそこまでピンと来ていませんでした。

キッズの頭の中では、その年で親元を離れて働きに行くなんて大変だな、くらいの綿菓子よりふわふわのあまあまの世の中舐めた認識でしかなかったのです。

少女と歳が近かったからこそ、勝手に彼女と自分自身の距離を見誤って、妙に近く見積もっていて、大変さが理解できなかったこともあったのかもしれません。

しかし、語るのも野暮なのですが、大人になってしまった今読むと彼女の姿に泣いてしまいそうになります。

蜜柑を投げた瞬間に、男の目にも、読者の目にも、彼女の汚れた身なりと痛々しい頬が、何だか不快なものからこの少女の辛い境遇の象徴へと意味を変えました。

少年たち(おそらく少女の家族でしょう)もみんな、彼女とお揃いに真っ赤な頬と汚れた服なところが、余計に彼女達の生活の貧しさを感じさせます。

両親ときょうだいの暮らしを支えるために、田舎から出てたった1人、慣れない列車に乗り込んだ彼女の孤独と覚悟。

まだ幼い少女が背負うには、重たいものです。

想像に過ぎませんが、持っていた蜜柑は、親から道中で食べるようにと渡されたものかもしれません。

可愛い我が子を手放すその時…せめて奉公先に着くまでの、我が家の娘でいられる最後の瞬間まで、お腹の空くことがないようにと願われていたのかもしれません。

しかし、自分を見送りに来たこどもたちのために、彼女はそれさえも手放してしまう。

この一瞬の中に、彼女自身の優しさと覚悟が何よりも強い輝きを放って、男の灰色の世界を反転させるのです。

ここで投げられるのが蜜柑なのがまた秀逸です。

鮮やかな色と香りはもちろん印象的ですが、蜜柑は厳しい冬を乗り越えるための貴重なビタミン源で、しかも家庭の団欒の中に普通に置いてあるような果物です。

生活の苦しい中懸命に生きるこどもたちに、彼女が姉として送れる最後の家族の温もりなのでしょう。

私がこの男の子達だったら、蜜柑を見ながらお姉さんがいた食卓を思い出して、泣いて食べられないかもしれません。

さて、ここまで語ってはきましたが、お話として語られる中での動きは、ここまで男はずっと列車に揺られていただけ。少女も列車に乗って蜜柑を投げただけです。

場面自体はほとんど何も動いていません。日常系アニメでももうちょっとなんか起きるぞ、と言うくらい何も起こっていないのです。

暖かなオレンジ色を手放した少女と、それを見た男は、また灰色の世界に戻ることになります。

ここで晴れやかな気持ちに一瞬なったところで、男の苦悩が終わることはありません。

蜜柑を投げて少年たちの心に報いた、心優しい彼女が奉公に行くことも変わりません。

この一瞬のあざやかさを人の心に焼き付けながら、それでも列車は淡々と、冷たい鉄の車体に彼らを乗せて前へ前へと進みます。

現実の時間と同じように、狂いなく彼らを運ぶのです。

残念ながら人生はイージーにはできていないし、基本的に残酷です。

それでも人はこういう瞬間に出会えます。そのたったの一瞬が、救いになることもある。

それこそ、こんな些細な出来事を後に小説にしてしまうくらい、芥川にとっては鮮烈だったのでしょう。

芥川はニヒリズムの人だと言われたりもします。

ここでいうニヒリズムとは、いわゆる実存的ニヒリズム--人間の存在なんて無意味で不条理だし、結局待つのは死だ、というような立場のことだと思われます。

芥川にそういう厭世的なところがあったのは事実でしょう。

人間という存在や思想・芸術上の不安や懐疑、心身の不調に、お金の問題…苦悩の多い人生の中で、最後には自殺という悲しい結末を選んだことも事実です。

『羅生門』や『蜘蛛の糸』、『地獄変』などの代表作は人間のエゴや醜さに焦点を当てた作品であり、そういうイメージをより補強します。

しかし芥川は、何気なく過ぎる日々の中からこういう一瞬をそっと拾い上げて、物語として大切に書き上げることのできる人でもあったのだということも、覚えていたいです。

日常には人生を一変させるような救済は滅多に起こりません。

時間は喜びも悲しみも飲み込んで、時に私たちの心も置き去りにしてどんどん進んでいきます。

しかし、きっとそれでも人生の中に、美しいものはある。そう信じたい。

本作を読んでいると、そんな祈りのようなものを感じてしまいます。これは、私たちの誰もが心のどこかに持っているものなのでしょうね。

きっと、芥川もそうだったのだと勝手に思っています。

だからこそ、この素朴な、優しい温度で包み込まれる一瞬、人の心のやわらかい部分を見る読書体験に、私自身が救われている気がします。