在宅鍼灸師が緩和ケアを学ぶ理由-「あらためて考えてみました。」

みなさんどうも!HAMTライブラリ緩和ケア担当のいなとらこと古田です。

🔽 購読はコチラから 🔽

この連載では【鍼灸師が知っておきたい緩和ケア】についてお伝えしています。

今回の記事は、あらためて初心に戻り、在宅鍼灸師が緩和ケアを学ぶ理由について再考します。

というのも先日、HAMTプロジェクト主催の在宅鍼灸まなび場で「鍼灸師のための緩和ケアはじめの一歩」というセミナーを開催しました。

開催後の感想の中に「定期的に思い返したい大切な内容だ」との嬉しい感想がありました!

この感想をみて「あらためて記事にしてみよう」と思ったのがきっかけです。

この連載の最初の記事で “在宅鍼灸師が緩和ケアを学ぶ理由” を書きました。基本的な考えは変わらないのですが、これまでの記事の内容を振り返りながら、まとめ直そうと思います!

以前の記事をまだご覧になっていない方はぜひコチラからお読みください🔽

それではまいりましょう!🐶

緩和ケアとは?

さて、皆さんは緩和ケアって聞いたことありますか?

『緩和ケア』と聞いてどのようなイメージを思い浮かべますか?

こんなイメージが頭に浮かんだ方が多いのではないでしょうか?

はっきりいいます。それは間違いです!!!

『緩和ケア』のイメージは“後ろ向き”に捉えられることが多いですが、実はその逆です。とても“前向き”な医療のかたちなのです。そして、在宅ケアにおいても大切な考え方になります。

・緩和ケアの定義

あらためて、国際的に定められている定義を確認しましょう。

ざっくりと復習です。

”緩和ケア”の定義については2002年に世界保健機関(World Health Organization : WHO)がこのように定めています。

そして日本語の翻訳については、緩和ケア関連団体会議によって定訳が作成されています。

この定訳のポイントを整理すると以下のようになります。

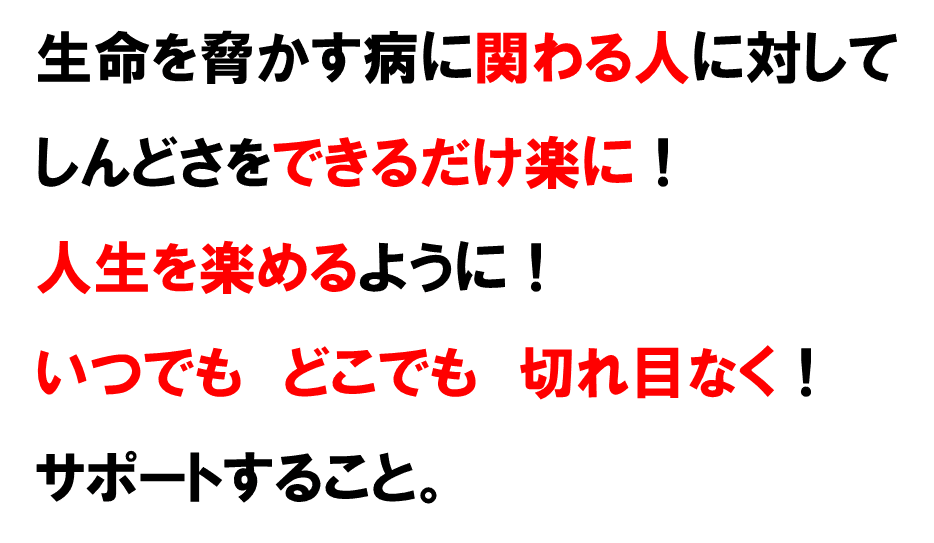

そして、さらにコンパクトにまとめるとこのようになります。(古田案)

詳しくは以前の記事を参照してみてください🔽

緩和ケアと鍼灸の視野

鍼灸師が緩和ケアを学ぶ理由の”核”となるのが、この”2つの視野”だと考えています。

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜

200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?