「生徒中心型授業」の実践と振り返り 〜アンケート結果より〜

昨年度(2023年度)行った「生徒中心型授業」について、学年終了にあたり

生徒にアンケートを実施し、効果・反応を測りました。振り返りながらまとめてみたいと思います。「生徒中心型授業」については、先に下の記事を読んでいただきたいと思います。

結論・見えてきたこと。

⚫︎取り組みやすさ、理解度、学習へのモチベーションはともに肯定的な意見が圧倒的に多かった。

⚫︎学力は、「思ったほど伸びなかった」と回答した生徒が半数であったが、考査では上昇した生徒が多くいた。理解度の上がり具合と比較するともっと上がっても良かった、との反応であった。

⚫︎演習の重要性を理解できた生徒が多数。

これらの結果を考慮すると、生徒中心型授業は非常に良好な結果を示したと考えます。生徒との関係性(今回私と生徒との関係性は極めて良かった)や学習・学力レベルなど、システム以外の要素も考慮すべきですが、教員のかけるコストに対してメリットが大きいため、積極的に採用すべきだ授業法だと思います。

デメリットに関しては、想定内のものしか出てきませんでした。以下にアンケートの結果を項目ごとに示します。

アンケート結果 回答数 55名

【1】から【4】は選択式

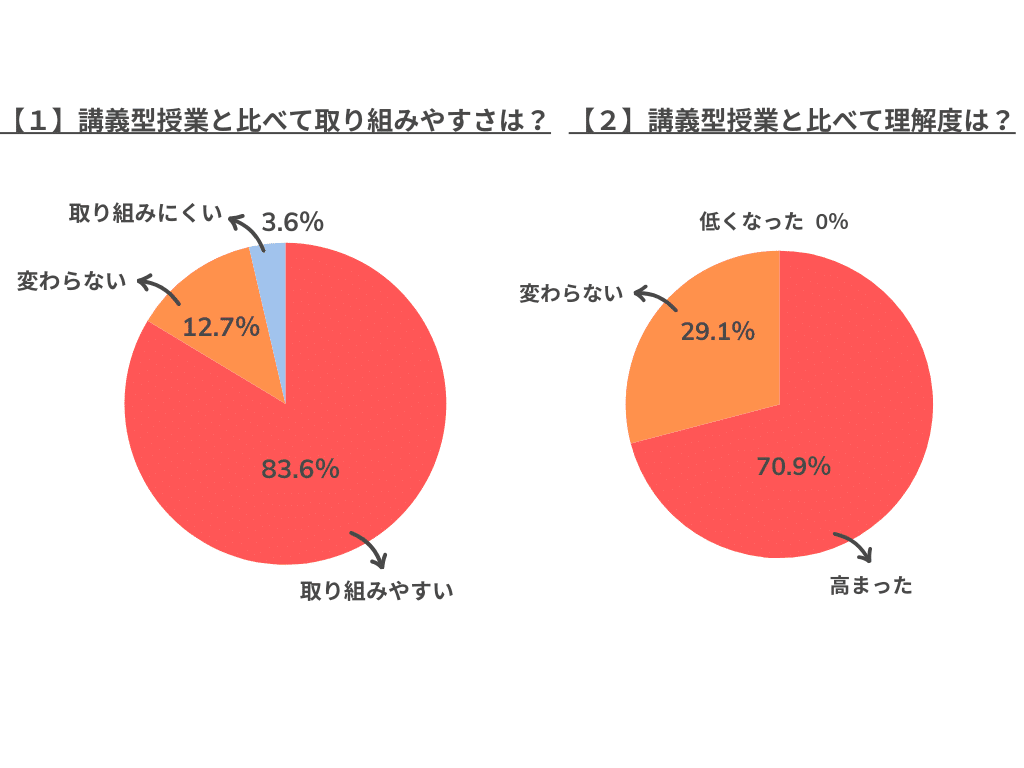

【1】講義型授業と比べて、取り組みやすさは?

・取り組みやすい 46(83.6%)

・変わらない 7(12.7%)

・取り組みにくい 2( 3.6%)

【2】講義型授業と比べて、理解度は?

・高まった 39(70.9%)

・変わらない 16(29.1%)

・低くなった 0( 0%)

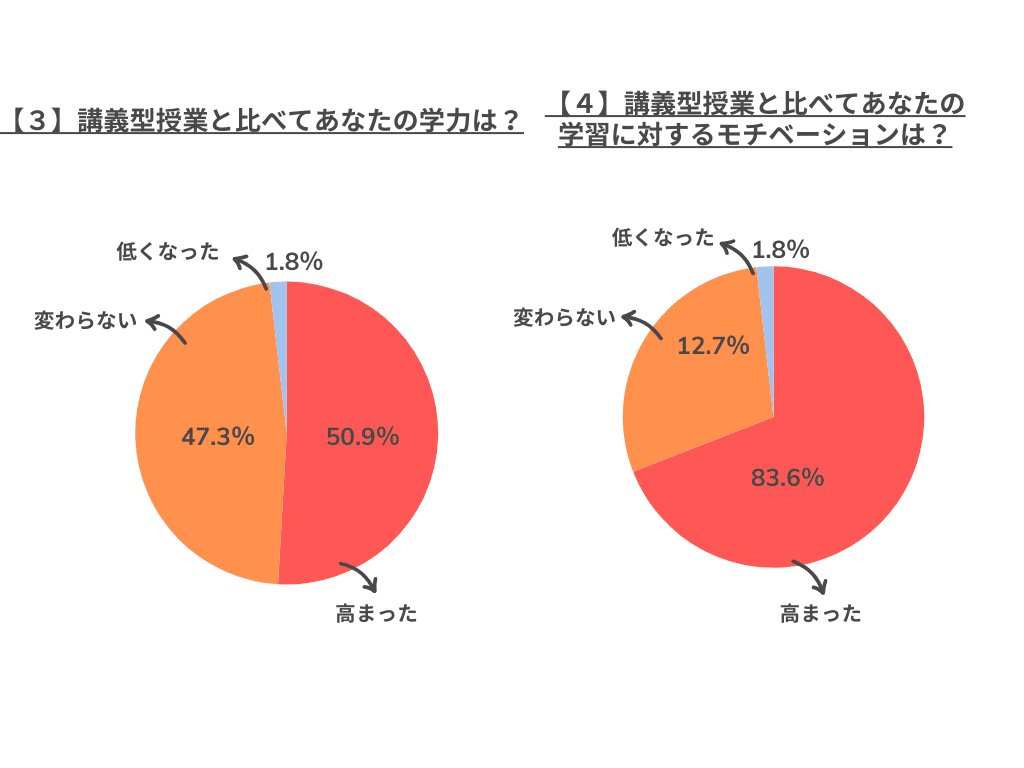

【3】講義型授業と比べて、あなたの学力は?

・高まった 28(50.9%)

・変わらない 26(47.3%)

・低くなった 1( 1.8%)

【4】講義型授業と比べて、あなたの学習に対するモチベーションは?

・高まった 38(69.1%)

・変わらない 16(29.1%)

・低くなった 1( 1.8%)

以下は、すべて記述で答えてもらいました。

【5】この授業の良いと感じる所はどんな所ですか?

【6】この授業の改善して欲しい所はどんな所ですか?

【7】この授業の雰囲気はどうですか?

【8】更に自分の学力を高めるために必要なことは何だと思いますか?

これらに関しては、それぞれ多かった回答、特徴的な回答を挙げつつ、考察していきます。

【5】この授業の良いと感じる所はどんな所ですか?

1.友達と話していると記憶に残りやすい。

2.モチベーションが上がる。

3.公式の暗記ではなく根幹理解の大切さに気付いた。

1.私が期待したことの1つでした。「記憶は結びつきで強くなる」と言います。以前から、同じ方向を向いて聞くだけの状態である講義型では、記憶の定着が悪いのでは?と考えていました。「生徒中心型授業」では、友人たちと予期せぬ会話が発生したり(おしゃべりも含むが、これも効率を上げる可能性すらある?)日によってパートナー、場所が変わったりすることにより学習と結び付くべき記憶が増える可能性があると思います。これを感じてくれた生徒がいたのは嬉しかったです。

3.についは、特にこの授業システム自体の話ではありません。進度をある程度各生徒に委ねたので、余裕のある生徒に応用、あるいは根幹理解の大切さを説いただけです。素直にやってみた結果とても感動したようです。

【6】この授業の改善して欲しい所はどんな所ですか?

1.一緒にやる人によって効率が変わる。良いと全体が良くなるが、崩れると共倒れとなったり、集中に時間がかかる。

2.先に解説があった方が理解しやすかった。

3.1人でじっくり考える時間が取りづらかった。

こちらも大体事前に予想していたものが大半でした。

2.扱う内容が難しい時は先に解説、すなわち講義型の方が良かった。というニュアンスの回答が多かった。

集中の深さ、入るまでの時間に言及する回答が多く、重要視していることが伺えました。従来の講義型授業では、教師のタイミングで受動的活動と能動的活動(演習等)を切り替えねばならず、生徒自身によるコントロールは難しい。この点でも「生徒中心型授業」の方に分があると感じました。

【7】この授業の雰囲気はどうですか?

1.講義スタイル自体が苦痛であったため、とても良かった。

2.リラックスした雰囲気でモチベーションが上がる。

3.集中力が切れると崩れやすい。

1.こういった回答が最も多かった。

「椅子に座って、みんなで前を向いて、静かに授業を受ける。これは自分にとってかなり辛かった」とはっきり書いている生徒も。当然想定はしていたものの、講義型では想像以上に多くの生徒が苦痛を感じながら学習しているという可能性を示唆しています。ここは議論すべき点ではないかと思われるます。

2.中には「基本1人でやってしまい、もったいなかった。」とグループ学習の方が伸びるのでは?と感じた生徒もいたようでした。こういったことを生徒が実感できたことは大きいと思います。

最も気を付けたのが「雰囲気」です。生徒たちが自由に選択でき、しかし緩めすぎない。これを教員の介入を最小限に、あるいは生徒に気付かせないようにコントロールできるのか?

今回は、生徒が前向きに取り組んでくれたため、とても良い雰囲気が作れたと感じていました。生徒の賛同が多かったのは良かったと思います。

【8】更に自分の学力を高めるために必要なことは何だと思いますか?

1.授業中は理解・納得しているのにテストで解けない!

⇨初めて演習の重要性を理解できた。

2.暗記ではなく根拠の理解が必要。

3.切り替え、メリハリ。

1.ある意味今回一番の収穫であると感じています。演習が重要であることは、これまでも散々言われていたようですが、点数が上がらないのは理解不足、演習不足どちらのせいなのかを区別できていない生徒が多かったようです。今回は多くの生徒が授業では理解できた!と感じていたため、点数が伸びたかどうか演習の差であることを実感できたようです。悲観的ではなく、むしろ演習量さえ増やせば絶対学力をあげることができる!と自信を持つに至った生徒ばかりでした。

その他

1.課題を出して欲しい。

2.抜き打ちテストがあった方が頑張れる。

3.気軽に聞ける友達がいないので、従来の授業の方が平等だと感じる。

その他にも上記のような意見がありました。やはり一定の強制力を働かせてもらった方が学習しやすいという声も根強いものがあります。これまで受けてきた授業を考えると当然かもしれません。それでも、最終的には「自走」を目指したい。「生徒中心型授業」で授業内容の確実な理解、自走の練習をしてもらいつつ、意識も変えていきたいものです。

最後に

受け持っていたいずれのクラスでも、生徒中心型授業の継続を希望してもらっていたのですが、本年度は配属替えで担当を持てなくなってしまい私も残念でした。が、仮にそのまま持ったとしても今年は高校3年生。短期で結果を求められる状況では同じ授業をしていたとは考えられません。

いずれにせよ、大切なことは学びの主役を生徒へ戻すこと。また、教員が常に新しいことにチャレンジする姿を見せることです。。常に新しいことへチャレンジし、生徒主体の教育をさらに進めていくことで、より良い学びの場を提供していきたいと思います。