「PRパーソンじゃない人」も読んだ方がいい、戦争プロパガンダ本のおすすめ5選

ロシアがウクライナに侵攻を始めてから1ヶ月半が経過した。1日も早い戦争の収束とウクライナの人々の安寧を願うばかりだ。

この侵攻が始まって以来、テレビでもネットでも毎日のようにロシアのプロパガンダに言及する発信を目にする。そう、戦争には戦争プロパガンダという領域がある。過去においても武力ではない情報戦の影響が戦争の勝敗に及ぶことがあった。

今は世界がSNSで簡単につながり、すぐに情報を発信したり受け取ることができる。一方、コロナ禍でのインフォデミック(不正確、あるいは誤った情報が急速に拡散し、社会に影響を及ぼすこと)でもわかるように、受け手側、つまり僕たちの情報リテラシーやニュースの見方も問われる時代だと思う。

ウクライナ情勢に世界の関心が集まっている今だからこそ、普段馴染みのない「戦争プロパガンダ」について、僕たちはその理解を深めた方がいいのではないか、と強く思う。PRパーソンは言わずもがなだけど、PRに馴染みがない人も、この領域の知見や理解はある程度あった方がいい。

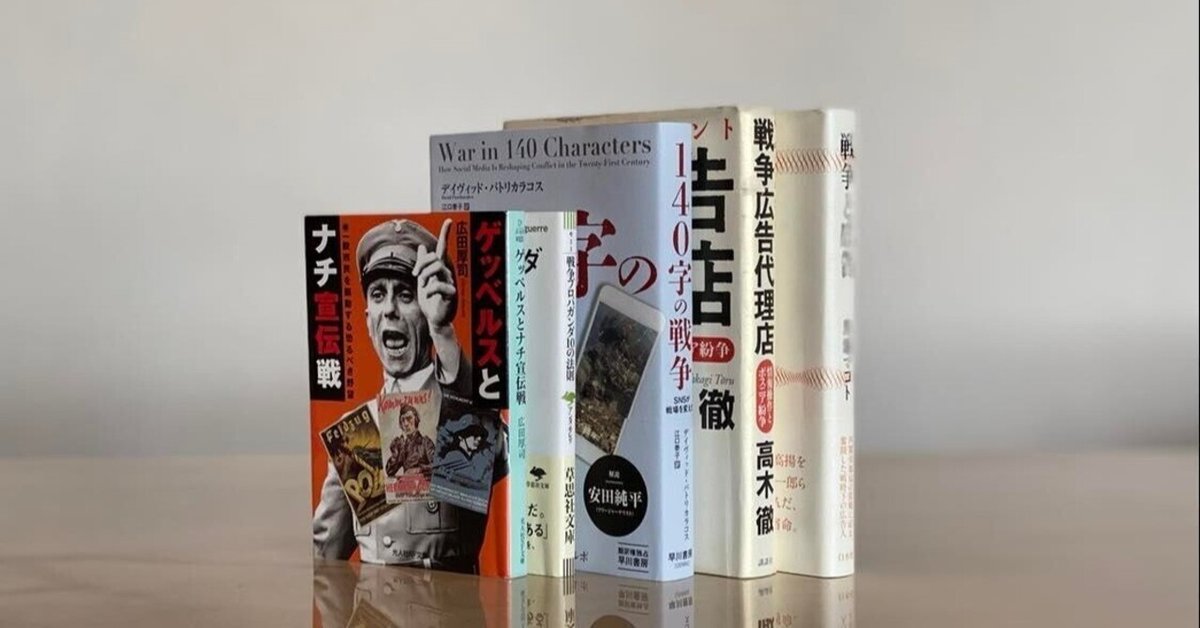

世界的に見てもプロパガンダの研究は多くなされ関連書籍も多いが、今日は僕個人の書棚にあるプロパガンダの本を5冊紹介しよう。

『戦争プロパガンダ10の法則』/アンヌ・モレリ

ベルギー出身の歴史学者、アンヌ・モレリの著書で、プロパガンダを解説する本として非常に広く読まれているものだ。原書の刊行は2001年と約20年前の本だか、今読んでもとても参考になる。

個人的な感想を述べると、これは歴史上の戦争における国や戦争の「本音と建前」の本だと思う。戦争において、国が国民に発表したり国際世論に出すメッセージは建前。どういう本音に対して、どういう建前を言うかを整理し、そのメカニズムを解説したタイトル通りの内容だ。例えば……、

開戦時は——「我々は戦争をしたくない」。

今回プーチンも発言している——「敵のリーダーは悪魔のような人間だ」。

太平洋戦争時の日本を彷彿をさせる——「我々の受けた被害は小さく、敵の被害は多い」。

このように、出すメッセージのパターンは大体決まっている。乱暴に言えば、戦時の国のメッセージは、頭から信じない方がいいよ、ということだ。プロパガンダにおける「HOW(どうやるか)」の解説には期待できないが「WHAT TO SAY(何を伝えるか)」の教科書としてぜひ読んでみてほしい。

『ゲッベルスとナチ宣伝戦——一般市民を扇動する恐るべき野望』/広田厚司

戦争プロパガンダの象徴として世界で知られるナチスドイツのプロパガンダ。その中心にいた宣伝相のゲッベルスとドイツのプロパガンダ全貌を描いた、非常に読み応えがある本だ。

本書で”世界最大の宣伝機関”と表現している、全盛期に1万5000人もの職員を擁したナチスドイツの「国民啓蒙宣伝省」。そこがプロパガンダの手段として具体的に何を使って何をしたか。ポスターを使うことから始まり、切手、新聞、さらには文学、演劇、映画といった芸術関係をも管轄下に置き、映画スターなど影響力のある人、分野をどんどんと取り込んで組織を肥大化していくのだ。

恐ろしい意味でダイナミックであり、どのくらいの規模感でプロパガンダを行なっていたかがわかりやすい。そこが読みどころだろう。

『戦争と広告』/馬場マコト

ナチスドイツが大規模なプロパガンダを行っていた一方で、日本はどうか。それを読み解くのが本書。著者はクリエイティブ・ディレクター、ノンフィクション作家として活躍する馬場マコトだ。彼の目を通して、太平洋戦争の最中、日本の広告業界がどのようにプロパガンダに巻き込まれ、関与していったのかが綴られている。

軍国主義一色で思うように活動できない当時の優秀なエースクリエイターに目をつけたのが、日本政府内にある組織「内閣情報局」——日本におけるナチスドイツの「国民啓蒙宣伝省」にあたる——だった。

ここからは私見だが、当時はナチスドイツとは違い、日本にはまだパブリックリレーションズ(PR)という考え方は浸透していなかった。なぜなら日本にPRを持ち込んだのは、敗戦後の日本にやってきたGHQだからだ。

内閣情報局は、そもそも第一次世界大戦でのプロパガンダの威力を思い知ってから作られた組織だった。しかしPRの概念がないので、外部から人を集めようとした時に、”宣伝の人”、つまりはデザイナー(今で言えばクリエイティブディレクターが近いだろうか)に声を掛けたということだろう。

圧倒的なパワーのゲッベルスの国民啓蒙宣伝省と比べると、関与する人数や多様性の規模のスケールの違いを感じるだろう。皮肉にも戦後にGHQが来て、ゲッベルスも参考にした(*)と言われるアメリカ生まれの本場の広報、PRが日本に紹介されることになる。

*『プロパガンダ』/エドワード・バーネーズ:前回の「PRパーソンが一度は読んだ方がいい、超個人的おすすめ本5選(実用書じゃないよ)」参照のこと

『ドキュメント戦争広告代理店〜情報操作とボスニア紛争』/高木徹

4冊目として取り上げるのが、1992年春から1995年末にかけて続いたボスニア紛争を舞台にした本書だ。これについては前回のnoteでも取り上げたので、そちらを参照してほしい。

『140字の戦争 SNSが戦場を変えた』/デイヴィット・パトリカラコス

最後は非常に現代的な内容。中東を中心に活動するジャーナリスト、デイヴィット・パトリカラコスの著作だ。パレスチナ、ウクライナ、イスラム国などを舞台に、21世紀の戦時の情報発信がスマホとSNSにより、これまでと全く様相が異なることを詳細に解説している。

例えば、2014年のイスラエルによるガザ侵攻の際、ガザ地区に住む16歳のパレスチナ人の女の子——ファラ・ベイカーが、スマホとTwitterを武器に、英語でイスラエルの空爆を自宅から実況しまくったことが挙げられる。彼女の当初のフォロワー数は約800人。それが数週間で約20万人にも膨れ上がる。やがてインフルエンサーに注目されて1万5000リツイートされるようになり、最終的にはイギリスのタブロイド紙デイリー・ミラー、アメリカのNBCニュース、アルジャジーラ・アメリカなどもファラの実況を取り上げるようになった。

SNSからマスメディアへ。ジャーナリストによる従軍報道ではなく、パレスチナ人の女の子の実況が国際世論に影響を与えたという流れが現代的だ。また、本書の中では、”ナラティブ(社会で共有される物語)”が盛んに言及される。国の都合による一方的なプロパガンダではなく、ファラ個人が発信した彼女自身のナラティブが国際世論を味方につけた。

これはつまり、以前とは情報の拡散構造が変わったということを意味している(戦争に限らずマーケティングでも言えるわけだが)。そしてこうした構造は、今ウクライナとロシアの戦争で起こっている現象と非常に近いといえるだろう。

***

プロパガンダの研究書や解説本は数多くあるが、まずはこの5冊を読むことでその概要が掴めるのではないだろうか。ウクライナの状況は心を痛めるばかりだ。支援の気持ちを抱くのはもちろんのことだが、こうした事が今後一切起きない保証はない。そのためにも、僕たち自身の戦争プロパガンダに対する情報リテラシーを向上させることも大事なんだと思う。

ところで、ウクライナの情報戦の全容は、下記の記事に書いたので、興味があったらぜひ読んでほしい。

Twitterでも企業経営と広報、戦略PR、マーケティング、ナラティブなどのテーマを(ほぼ)毎日発信してます。フォローお待ちしてます。