埼玉を横断する③~その2

埼玉を横断する鉄道旅。

いや、、、実は鉄道旅になってないな!

電車成分少な目ですいませんが、あくまで僕が描きたいのは町の歴史だとご了承くださいませ。

①では秩父鉄道で羽生から秩父と三峰口まで描きました。このころはまだ鉄道記事らしかったな。

②では、東武アーバン、なんだっけ。アンパンパンクライン? 東武野田線でよくね? で、春日部から川越、川越から川越線で高麗川(日高市)まで。ていうか、アニメ紹介記事に傾いていたな。

…今回は、武蔵野線で埼玉を横断する旅。歴史に傾いている、横断するというより僕の頭が捻じれていくような旅ですな。

前回は東端にある東京の府中本町から埼玉県の所沢市に入り、東所沢駅にて所沢の歴史に触れて描写してみた。

ゴール地点の三富新田なんて、まったく武蔵野線の東所沢駅から遠いし。

そもそも、武蔵野線の東端の府中本町の歴史にもふれてるし。それで7000文字とかだし。

今回は、東所沢から新座と朝霞の2駅を進もう。

なんだかんだ5000字になりましたが、短いぶん決してネタ切れというわけではないです。そして、鉄道に沿って話をしていきます!

いや、途中で川越方面に話が飛んじゃってますが、ご了承ください!

東所沢~清瀬・新座の景色

武蔵野線は1駅区間が長いような…歩くとけっこう遠い。

東所沢の南は東京都の清瀬市。その境目となる柳瀬川は、東京都瑞穂町や以前描いた狭山湖あたりから流れ、新座を横断し隣の志木市へと流れ新河岸川と合流しやがて荒川に入る。景観としては清瀬の名所です。(テレビ東京の「アド街ック天国」で清瀬の名所一位でした!)

清瀬を抜け、新座へ。ではさっそく新座を描いていきたいと思います。

新座駅周辺

川越街道で発達した大和田

さらにしばらく歩くと、新座市大和田へ。

はい、鉄道旅のはずが、いきなり鉄道に沿って歩いてますね。

しかも、東京都清瀬から埼玉県新座に入ったのに、まわりどこ見てもその案内板がありません。普通の道です。

が、なんとか見つけました! この地域ならではのもの、しかもディープな民俗の形跡。

…「墓」です。

そのある施設の入り口にこの埋墓が遺されている。

やっと昔の史跡、「新座らしさ」が見つかりました。

はい、この道。そのものです。

大和田は川越街道の大和田宿として賑わっていた。今はその名残はほとんど見られないようだが。

歴史を描写します。

もとは蛇行する川のまわりによく見られる平地「和田」であり、古代から人が住んでいた遺跡(新開遺跡)があった。やがて天皇が日本を統一し関東に

武蔵国ができると、朝鮮半島の動乱(新羅が統一するも唐と争い日本にも多くの新羅人が移ってきた)たちを政府は関東の僻地に「開拓」という名目で追いやり、新羅郡(のちの新座郡)ができる。ちなみに、「しらぎ」から志木という地名もついたらしい。川越街道の白子宿(和光市)も、「しらぎ」からつけられたとか。

(同じようなところに埼玉県の日高市に高麗郡がある)

戦国大名では徳川の家臣の酒井に仕えた芝山正員がここに陣屋を置き支配したが、新座市歴史民俗資料館にあったが、中世のころの新座の記録はあまり残されていないようだ。

いや、ただの僕の勉強不足だろう。改めて、地域の歴史は「市史」を読み解かないといけないのだが。分厚いし、何冊もあるし、果てしないよぉ…

市史読んでフィールドワークしていくのが本当の研究者なんだろうなぁ。

江戸時代に重要拠点となった川越と江戸を結ぶ川越街道が新河岸川の水運とともに整備され、中山道の板橋宿にある平尾追分(追分=街道が分岐する)から、上板橋、下練馬、白子(和光市)、膝折(朝霞市)、大和田(新座市、大井(ふじみ野市)を経て川越に入る。

川越を抜けると、松山宿(東武東上線東松山駅)と熊谷宿を経て中山道と再び合流する。中山道のバイパスであるが、川越と結ぶという地形的・政治的面からも江戸幕府にとり重要な街道だったようだ。

川越街道を俯瞰する

では、ちょっと川越方面、大井宿まで行ってみましょうか。

まずは、入間郡三芳町。

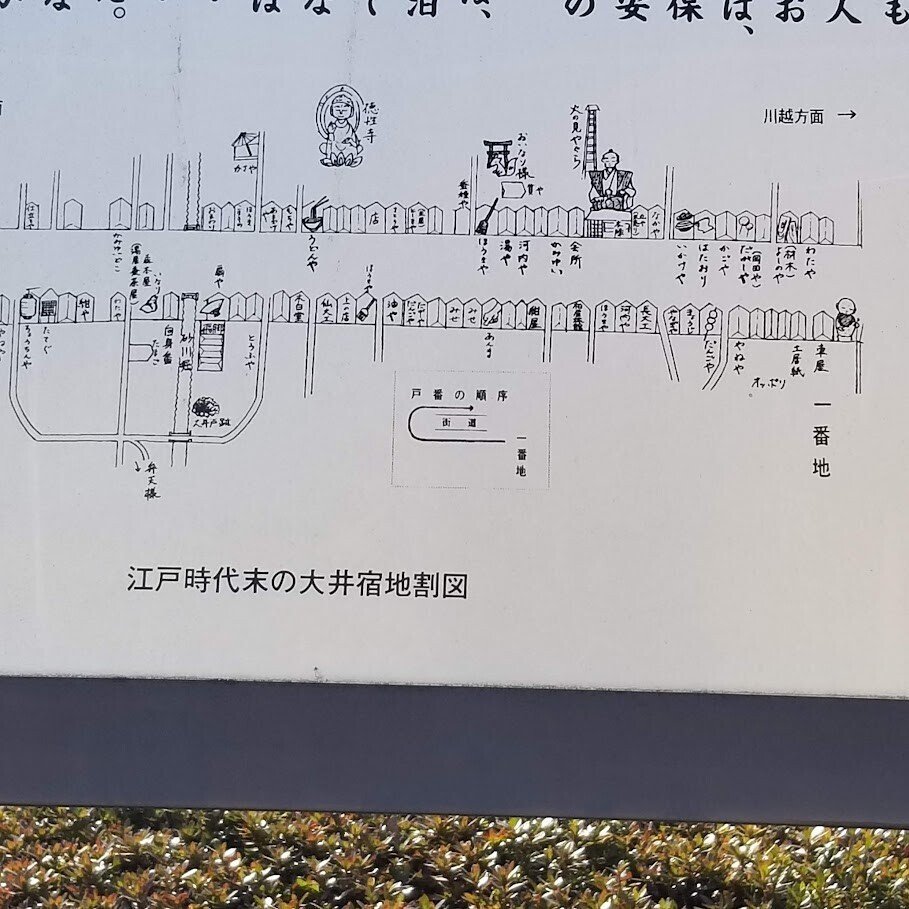

そして大井宿のあった、ふじみ野市。

写真上(奥)から、狭山湖、所沢米軍通信基地、川越街道。

写真の一番下(手前)に新河岸川がありますね。周辺は田んぼ。南畑橋を渡った先にある難波田城資料館の展示資料を撮影してきました。

新座駅周辺へ

新座と言えば何でしょうか。

実はサンケン電気、そして蒙古タンメン中本の本社(旧本店は板橋でしたが本社をここ野火止に移したようです、けど新座市には中本の店はない)があるところ。このように、東京の郊外ベッドタウンと同時に関連工場が置かれている町。

そして、それは印刷業も同様で、大日本印刷とともに日本の印刷2強で世界最大規模の印刷総合会社・凸版(TOPPAN)印刷の朝霞工場があるところ。

また、同じように都市への利便性を活かし、手塚プロダクション第一スタジオがあるところです。なので、新座駅の駅メロは、山手線高田馬場駅と同じ「鉄腕アトム」です。

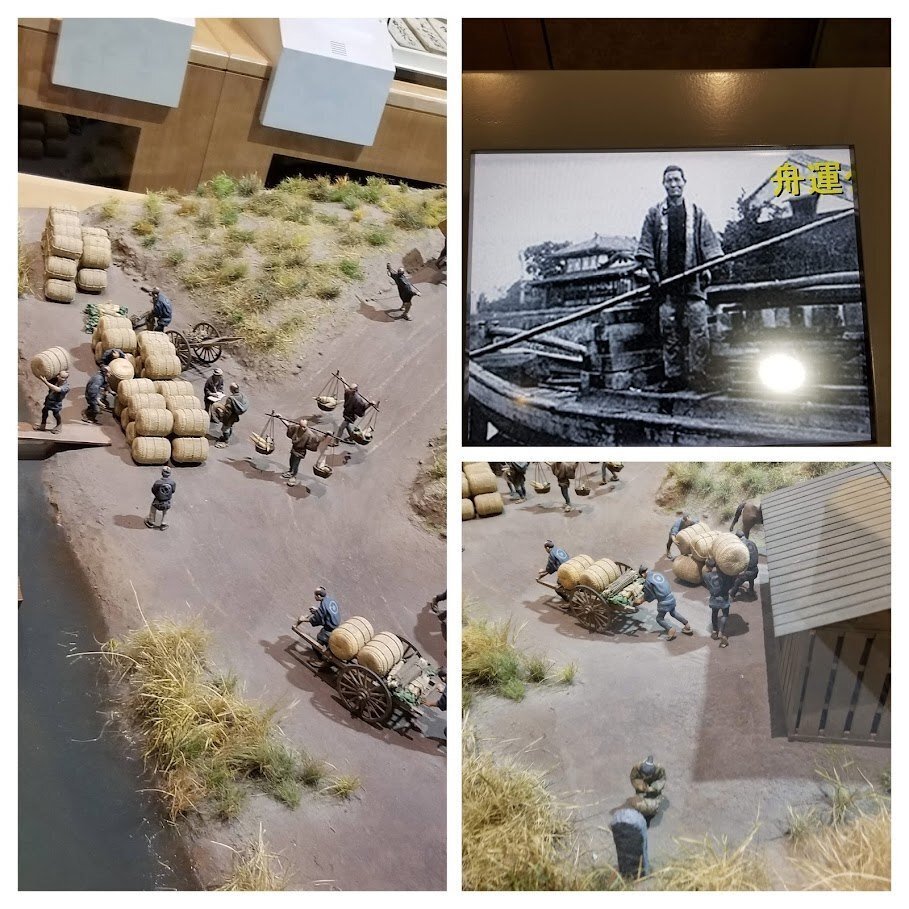

新座が発展したインフラとして、先述からの通り、川越街道と新河岸川の人とモノの輸送である。

新座の東に隣接する志木市はかつて「引又宿」と言われ、大山道で与野宿(さいたま市中央区)と羽根倉河岸(荒川の渡し)と清戸(清瀬)などを結ぶ道にある宿場でもあるが、新河岸川の物資を引き上げる場所でもある。

そこから運ばれる江戸からの魚や酒、砂糖や塩、着物に瀬戸物(陶磁器)に鋳物(鉄類)、灰や肥料などの物資を手に入れた。

もう1つの新座のインフラであり、新座市の観光名所でもあるのが「野火止用水」であろう。

新座駅のすぐ目の前の地名(手塚プロダクション第一スタジオがある)も「野火止」であるよう、この辺りの発展の基盤である。

野火止用水を引いたのは、なぜか歴史上知られてない江戸幕府の天才政治家・「知恵伊豆」こと、松平信綱・伊豆守。

徳川家光の片腕として、島原の乱を鎮圧。さらに川越藩主にもなり鎖国政策を進めながら、先ほどの新河岸川と川越街道を整備し、あの人が住めないと言われた武蔵野台地を潤し江戸近郊の村として発展させた玉川上水、そして野火止用水もつくらせる。家光死後は由井正雪の乱で有名な慶安事件や承応事件も鎮圧し、明暦の大火の対応もやるという、偉人何人も成し遂げた役割を一手に活躍した偉人中の偉人だ。

新座には、信綱のつくった野火止用水と信綱が死後も見守る墓所である平林寺がある。

信綱は家臣の安松金右衛門とともに、玉川上水と野火止用水を建設する。

(玉川上水のときは水道奉行に伊奈忠治もいる。ちなみに伊奈氏は浦和の見沼など関東と埼玉が発展するための、これまたキーパーソン!)

野火止用水は、今の東京都小川(小平市)より、玉川上水から分岐し、新河岸川(志木市)で合流させた用水路。

信綱は多くの開拓民をやとい、短冊状の田畑をつくらせ「人が住めないほど乾燥している」この辺りに農業を発展させた。

この野火止用水を実際に散策すると、大きな街道のまわりに短冊状の田畑がありそうな、道路を挟み込むように田畑や公園などの自然がせまっている。

伸銅は後述の朝霞市の産業でも発達。

ちなみに、野火止用水は、志木(引又宿)にて新河岸川に合流しますが、その先にある志木市の宗岡地区(先述の郷土資料館がある地域)まで延長するように「いろは樋」を建てました。新河岸川を超えるために高さ4m、長さが260mで、48個の樋をつなげたことから、「いろは樋」と呼ばれており、志木には「いろは」と名付けた地名も見られます。

すいません、新座の話じゃないのですが、オマケです。

松平信綱と安松金右衛門の墓がある平林寺は、4時ごろには閉まっており、墓参りはできませんでした。

朝霞の歴史

武蔵野線は新座駅を過ぎると、北朝霞駅へ。

朝霞市の駅は、北朝霞駅前にある朝霞台、その手前が朝霞駅で朝霞市役所に陸上自衛隊の朝霞駐屯地があり、広報センターはミュージアムにもなっていて見学可能だ(※筆者はまだ行けてません)。

ちなみに東武東上線志木駅の西口は志木市ではなく新座市です。

朝霞市の歴史は、これまた川越街道の宿場町だろう。

もとは膝折宿であり、東武東上線の朝霞駅も元は「膝折駅」だった。

膝折の名は、賊に追われた小栗助重が鬼鹿毛という名の馬に乗って当地まで逃れてきたところで、鬼鹿毛が膝を折って死んだことからと言われているが、武蔵野台地が荒川低地に沈む辺りにあるため地形からついたとか、川越街道を歩いていてこの辺りで足が痛むとか、そういう説かもしれないと勝手に考える。

朝霞と地名を変えた理由は、ここに東京ゴルフ倶楽部が移転された際、名誉総裁となった皇族の「朝香宮鳩彦王」から名付けたようだ。ゴルフで膝折だと縁起も悪いと。

川越街道の膝折宿は、先述の通り4番目の宿場町(上板橋→下練馬→白子こと和光市の次)。

さきほどの、大和田宿(新座市)と引又(志木市)よりは南、江戸の手前の方です。

そして、船は一度に大量の荷物を運ぶ。朝霞は現在は荒川と新河岸川が近くで並行する場所で、人や物資が輸送される大きな拠点だったのだろう。取引が多かったのが、だいこん(板橋や練馬にも多いが)やにんじん、ごぼうなどの根菜類。台地のために根深い根菜類がよく育ったのか。そして、川越を代表するさつまいも。ほか、水車で製粉された小麦などもある。武蔵野はうどんの名所だし。

1914年に、東京と群馬(上野国)を結ぶ予定で東武東上線が開通(実際は八高線が群馬まで行くため、乗り換えできる埼玉県の寄居町まで)。

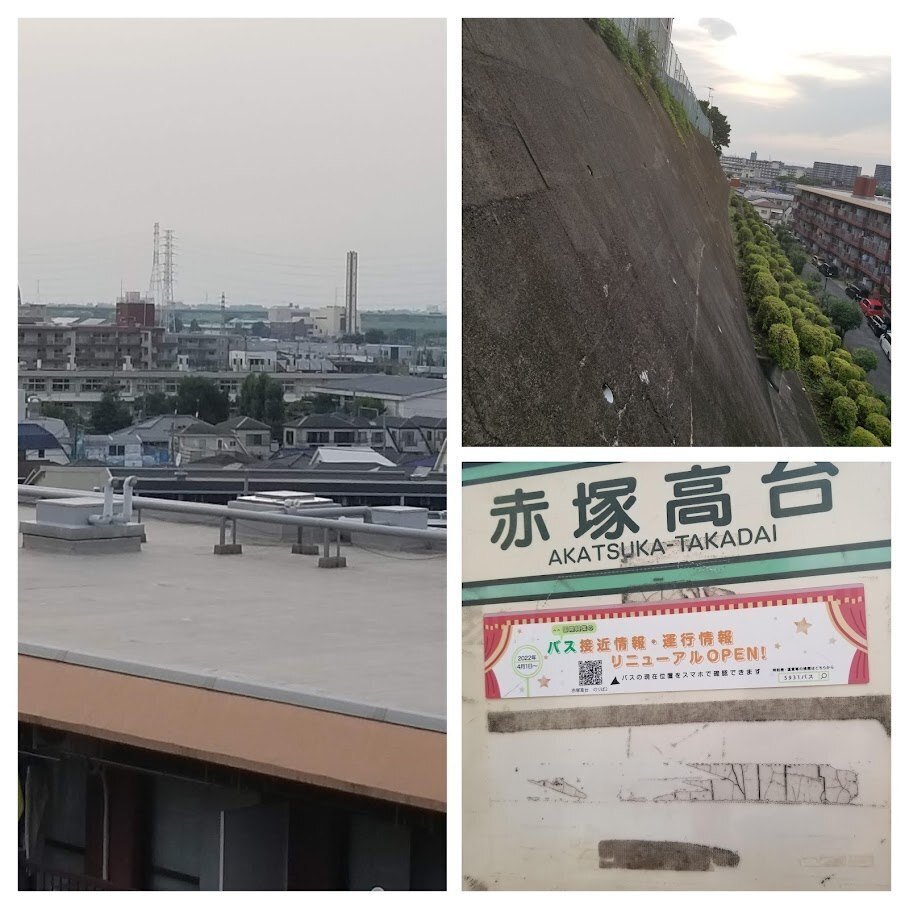

下の画像の通り、この辺りは武蔵野台地の東端の崖(ハケ)の上であり、当時は東上線周辺は雑木林も多かった(今はひたすら住宅街のため)。

参考:以前、山手線に乗り、武蔵野台地の東端(すぐ東は日本橋を経て隅田川や荒川のある江東デルタ)であり崖線を板橋まで北上した。

その崖線をさらに北上すると、この地域に至る。

荒川の向こうは大宮台地で次の武蔵野線の旅の舞台となる。

ちなみに、板橋から台地の上を西にちょっと行くと赤塚と成増。東上線の駅だが、その次の駅が和光市(川越街道の白子宿)、次の駅がこの朝霞だ。

やがて、近代になると銅の生産が重要視され、新座にもあった米搗きや製粉が主な仕事だった水車が、大きく伸銅用に用いられる。

明治頃になると電線の素材をつくるために伸銅所が設置されるようになった。

ゴルフ倶楽部は今はないが、陸軍予科士官学校が朝霞駐屯地となったのだろう。東京のベッドタウンとして、宅地化が進んでいる。

次は、いよいよ浦和です!