【山の心得】~冷えた手は心のSOS編~

こんにちは!ミズです!!

2月1日からの海外留学に向けて、1つ大事なことを忘れていました。

コロナの助成金で取得した船舶免許のことです。

更新の案内が届いて思い出しましたが、免許の期限が6月なので、このままだと海外滞在中に失効するところでした。

ちなみに、船舶免許の更新は運転免許所のように「生年月日の前後1か月」が更新タイミングではありません。

取得日から5年間が有効期限で、期限の1年前から更新が可能となっています。(生年月日は関係ありません)

そのため、今回は期限の5か月前ではありますが、何とか滑り込みで今月中に更新講習を申し込みました。

忘れていたこともあって、

「船舶免許って5年だったんだ!」

と改めて認識すると同時に、

「コロナの助成金がもう5年前なのか!」と時間の早さに驚きました。

振り返ると、東日本大震災がもう12年近く前だったり、能登半島地震が1年前だったり、時間の感覚が被災された方々とは全く異なるのだろうと考えさせられます。

これからも様々な出来事にきちんと向き合っていかなければと、深く考える機会となりました。

さて、

「発想は移動に比例する」

という有名な言葉がありますが、果たして本当なのでしょうか?

僕は全国にある日本百名山の完登を目指したり、沖縄に竿を担いで釣りに行ったりと、比較的アクティブに動くタイプだと思っています。

その過程で各地の文化に触れたり、特有のグルメを味わったりすることで、自然と会話のネタが増えているのは間違いありません。

初対面の方とお話しする際、出身地の話題になれば、こうした経験が役立つことも多いです。

(鳥取出身なんですか!砂丘ですよね!と言って微妙な空気になることもありますが・・・笑)

実際に現地を訪れると、さまざまな発見があります。

「なぜ北海道の信号機は横向きではなく縦向きなのか?」と考え、豪雪地帯では雪が積もらないように工夫されていることに気づいたりします。

また、台風が多い沖縄ではコンクリート造りの家が一般的だったり、沖縄の人がエアコンをガンガンにかけながら窓を全開にして運転している光景を目にすることもあります。(県民性なのか、たまたまなのか・・・?)

さらに、雪国では学校で雪の上を歩く授業がある、長野県飯田市は焼き肉店が日本一多い町である、など、現地ならではの知識を得られるのです。

こうした学びは海外旅行でさらに顕著です。

例えば、海外のスタバで注文するだけでも「フラペチーノで合っているのか?」「トールって言い方でいいのか?」と頭をフル回転させながら新しい経験を積むことになります。

「ただの日常」が全て学びの場になるのです。

だからこそ、海外旅行は発見と成長に満ちた貴重な経験だと考えています。

確かに、「発想は移動に比例する」という言葉の通り、移動することで得られる発想や学びは多いと実感します。

今はスマホで翻訳が簡単にできる時代となり、海外旅行が身近なものになっています。いきなり海外旅行に挑戦するのも素晴らしいですが、難しい場合は少し遠出をして隣県の文化に触れてみるのもおすすめです。

新しい視点や発想を得る良いきっかけになるはずです。

【山の心得≪82≫】~冷えた手は心のSOS編~

と言う事で今回は手に関する記事にしたいと思います。

本当に寒くなってきましたね…。

と、思って重装備で登山に行ったものの、逆に汗冷えを起こしてしまうこともありませんか?

また、暖かい手袋をしているはずなのに、寒すぎて手がかじかんでしまうことはありませんか?

そんな時、

「凍傷になるのでは…!?」

と不安になった経験がある方も多いのではないでしょうか。

僕も先日、靴紐が解けても痛くて指が動かず、結ぶことさえできない経験をしました。まるで凍傷になってしまうのではないかと思うほどの痛みに襲われ、焦ったものです。

そんな状況にどう対処すればよいのか…。今回はその原因を探りながら、解決策を見つけていきたいと思います。

手がかじかんだ時の対処法と対策

冬の寒い時期や登山中、手がかじかむのは誰もが経験する不快な状況です。

手が動かないと作業が進まず、登山やアウトドアでは命に関わる場合もあります。ここでは、手がかじかむ原因や対処法、そして未然に防ぐための対策を詳しく解説します。

手がかじかむ原因

手がかじかむ主な原因は、体が冷えを感じた際に血流を重要な臓器に集中させるため、末端部分である手足への血流が減ることです。

以下が主な原因です。

①寒さによる血管収縮

気温が低くなると、血管が収縮して血流が悪くなり、手が冷たくなります。

②風や湿気

冷たい風や湿った環境は、体温を奪う速度を速め、手が冷える原因となります。

③汗や濡れた状態

手が濡れると体温が奪われやすくなり、冷えが増します。

④体全体の冷え

手だけではなく体全体が冷えると、さらに手の血流が悪くなり、かじかみやすくなります。さらには氷点下10度の山に氷点下30度が適正のグローブをして行ってしまうと手自体が汗冷えが起こしてしまいます。

手がかじかんだ時の対処法

手がかじかんだ際には、すぐに対処することで症状を緩和できます。以下の方法を試してみてください。

温める方法

①ポケットや脇の下に入れる

自分の体温で手を温める最も簡単な方法です。服の中に手を入れ、脇の下に挟むと効果的です。

②ホッカイロを利用する

使い捨てのホッカイロや充電式のハンドウォーマーを手袋の中やポケットに入れて温めます。

③暖かい飲み物を持つ

保温ボトルに入れた温かい飲み物を持つことで手が温まります。飲むことで内側からも体温を上げられます。

血流を促す動き

①手を振る

両腕を大きく振り回すことで、遠心力によって血液を末端に送り込むことができます。

②指を動かす

グーパー運動(手を握って開く動作)を繰り返すと血流が促進されます。

③軽い運動をする

足踏みやジャンプなど、体全体を動かすことで血流が改善され、手の冷えも軽減されます。ハァハァ言うまで山を登ってみて下さい!

かじかみを防ぐための対策

適切な手袋の選択

①防寒性能の高い手袋

ウールやフリース素材のインナーグローブと、防風・防水性能を持つアウターグローブを重ねて使用します。

②タッチパネル対応手袋

スマホを操作する際に手袋を外す必要がないため、冷えを防げます。ただ、氷点下10度以下の山となると対応する手袋は多くありません。なるべくスマホを触らない設定か、スマホを物理的にボタンのみ触る設定にしときましょう。

③ミトン型の手袋

指が独立していないタイプの手袋は、空気の層ができて保温性が高まります。(暖かさは 五本指<ミトン です。)

服装の工夫

①重ね着を意識する

レイヤリングを工夫し、体全体を温めることで手の冷えも防げます。

特に、首元や腰周りを温めると効果的です。

②汗をかいたら着替える

濡れた衣服は体温を奪う原因になるため、速乾性のインナーを選び、汗をかいたら早めに着替えましょう。

適切な行動

①手が濡れないようにする

雨や雪で手袋が濡れた場合は、速やかに交換するか乾かします。インナーグローブは必ず予備を持っていくようにしましょう。

②定期的に休憩を取る

長時間冷えた状態でいると症状が悪化するため、温かい場所で休むことが重要です。

特別な対策アイテム

電熱グローブ

バッテリーで発熱する電熱グローブは、寒冷地や雪山で非常に効果的です。

指先まで温められるため、手の冷え対策として最強のアイテムと言えます。

山行中は汗をかく可能性があるので、休憩時の為に持っていると効果てき面です。

化学カイロ

手のひらに収まるサイズの使い捨てカイロは、寒冷地での必需品です。

外気温が低いと化学反応が鈍るため、服や手袋の中で使用するのが効果的です。

ハンドクリーム

保湿効果のあるハンドクリームを使うと、手のひび割れや乾燥を防ぎ、冷えによる痛みも軽減されます。

手がかじかむことで起こるリスク

手がかじかむ状態が続くと、以下のようなリスクが考えられます。

操作性の低下

手が動かなくなると、登山中の道具の使用やロープの取り扱いが困難になり、事故の原因になります。先日僕も靴紐が結べなくなるほど手が動かなくなりました。それだけで結構焦るものです。

凍傷のリスク

極端な冷えにより血流が滞り、手指にダメージが蓄積されると凍傷の危険があります。痛くてたまらないですよね。

凍傷への不安とその対処法

寒冷地で手がかじかむと、「このまま凍傷になってしまうのではないか」という不安に駆られることがあります。

特に指先が感覚を失ったり、赤くなったり白くなったりすると、その不安は一層高まります。ここでは凍傷の症状進行状態や心の落ち着かせ方について解説します。

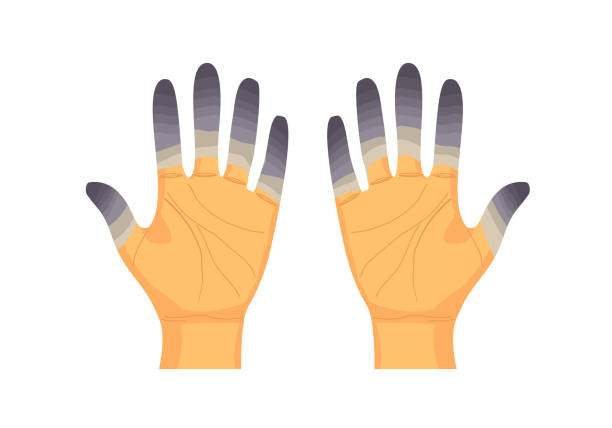

凍傷の初期症状

凍傷は以下のように進行します。初期の段階で適切に対処すれば、悪化を防ぐことができます。

①感覚の鈍化

手や指先が冷えて感覚が鈍くなるのは、凍傷の初期段階である可能性があります。この段階で温めれば回復することがほとんどです。

②赤みや白み

冷えた部分が赤くなるのは血管が拡張している証拠で、温めれば正常に戻ります。一方、白くなる場合は血流が滞っている可能性があり、注意が必要です。

③腫れや水ぶくれ

放置すると血流障害が進み、腫れや水ぶくれができることがあります。

この状態ではすぐに温めるのではなく、病院での適切な処置が必要です。

心の落ち着かせ方

不安を感じた時、冷静さを保つことが大切です。

以下の方法を試してみてください。

①状況を確認する

感覚が鈍っていても、指を動かせるかどうか試してください。動かせる場合、重度の凍傷ではない可能性が高いです。

②温められる場所を探す

山小屋や風を避けられる場所で一時的に体を温めるだけでも、不安を和らげる効果があります。

③深呼吸をする

不安を感じると血流が悪くなるため、ゆっくりと深呼吸をしてリラックスを心がけましょう。落ち着いた心が正しい判断を助けます。

④仲間やガイドと話す

もし一緒に登山をしている仲間がいる場合、症状を相談することで安心感が得られます。また、自分の状態を共有することで緊急時に対応しやすくなります。

凍傷を防ぐための実践的な対策

①休憩時の温めを徹底

長時間寒冷地にいる場合、定期的に休憩を取り、体全体を温める時間を作りましょう。手袋を外してもすぐ温められるホッカイロやハンドウォーマーを常備すると便利です。

②濡れた状態を避ける

手袋が濡れると体温が奪われやすいため、防水性能の高い手袋を選びましょう。予備の手袋を用意しておくことも有効です。

③体全体の温度管理

手だけを温めるよりも、体全体を温めることで血流が改善され、末端の冷えが軽減されます。特に首や腰をしっかり保温することで、手のかじかみを防ぎやすくなります。

凍傷に対する心の準備

凍傷は進行を防ぐことができれば、それほど恐れる必要はありません。

以下の心構えを持つことで、不安を軽減しつつ適切な対応が可能になります。

①「初期症状は回復可能」という認識を持つ

初期段階の凍傷は、温めれば多くの場合で回復します。白くなった部分があっても慌てずに適切な温め方を行いましょう。

②過去の成功体験を思い出す

「以前も冷えて手が動かなくなったけれど、無事に回復した」という体験を思い出すと、不安を和らげられます。子供の頃、冬の体育の授業は毎回ボタンが止められない位悴んだものです。あの時の様な…と思いだすと心に余裕が出来るかもしれません。

③万が一に備える

万が一凍傷が進行してしまった場合のために、事前に最寄りの医療施設や登山ルートで助けを得られる場所を確認しておくことが重要です。

まとめると

手がかじかむのは寒さによる自然な反応ですが、適切な対処と事前の準備で大幅に軽減できます。温め方や血流を促す運動、適切な装備の選択はもちろん、体全体の冷えを防ぐための服装の工夫も重要です。

また、日常的に冷え対策を意識し、手がかじかむリスクを減らす習慣を身につけましょう。特に厳寒期の登山では、手の冷えが命に関わる場合もあるため、事前に十分な準備をして健康的で快適な登山を楽しんでください。

また、手がかじかんだ際の対処法と予防策に加えて、凍傷への不安を感じた時の心の持ち方についても触れました。

手が冷えるという状況は登山やアウトドアでは避けられないものですが、冷静に状況を判断し、適切に対処すれば大事には至りません。

普段からの準備や保温対策で、手がかじかむリスクを最小限に抑えることが可能です。

雪山登山において、ホッカイロは必須携行アイテムであることに間違いありません。しかし、それと同様に重要なのが汗冷えを軽減することです。

衣類をレイヤリングしている方は多いかもしれませんが、手袋をレイヤリングしている方は意外と少ないのではないでしょうか。

ただ、僕は手袋もレイヤリングが必須だと考えています。

なぜなら、「末端の方が冷えやすいから」です。体の末端部分こそ重点的にレイヤリングを行うべきだと思います。

手袋についても、インナーグローブ、ミドルレイヤーグローブ、アウターグローブの3層構造で分けるべきです。

特に、ファイントラックのインナーグローブ(ベースメッシュグローブ)は非常に優秀で、僕にとっては冬山登山に欠かせない必携アイテムとなっています。

・ファイントラック ドライレイヤーインナーグローブ

優れた吸湿性と速乾性を持つ高機能なインナーグローブです。汗を素早く吸収して外側に放出するため、手の冷えやムレを防ぎ、快適な状態を保ちます。元々夏山の2層使用か、冬山の3層使用想定で設計されており、軽量で薄手ながら、保温性が高く、他の手袋と併用しやすい設計が特徴です。登山やだけでなく、寒冷地での作業や日常使いにも適しており、幅広いシーンで活躍します。ドライレイヤーの特性により、長時間の使用でも手をドライに保つ安心感があります!そしてなんといってもメッシュなのに丈夫なのがありがたいです!

ホッカイロも買いだめをお忘れなく!

また、ホッカイロも以前記事にしておりますので宜しければご拝読下さい!

という事で今回の【山の心得】は

「手の悴み、意外に焦るので対策を万全に!」

と言う事に関して記事に致しました。

今回も最後までご拝読頂きありがとうございます!

また次回もご拝読頂けると幸いです。!

宜しければスキ頂けると大変励みになりますのでよろしくお願いいたします!

YAMAP定期更新しております。是非ご覧ください!

Instagramはこちらになります!

登山にまつわるショート動画を毎日更新しておりますのでご覧ください!

前回の記事はこちらになります!

【山の心得≪81≫】~健康管理編~

是非ご拝読ください!

いいなと思ったら応援しよう!