#7 ナレッジマネジメントは、知識管理?知識経営?

こんにちは!てけ王です!🐔🍗

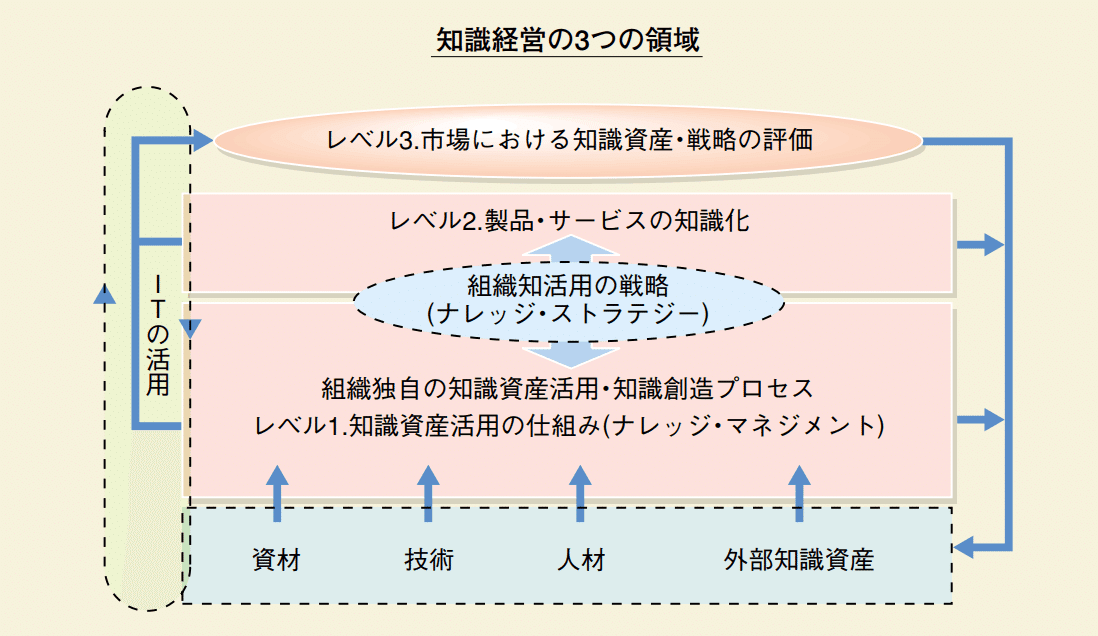

ナレッジマネジメントは、直訳して「知識管理」と訳されることもありますが、ここで言う「マネジメント」は、本来「経営」の意味の「マネジメント」です。

ナレッジマネジメントの生みの親、野中郁次郎教授は、「knowledge based management」であると説いていらっしゃいます。

ただし、もちろん、ナレッジを「管理」する必要もあります。

知識管理の延長線上に知識経営がある、というのが正しい認識かと思います。

ナレッジマネジメントが具体的な行動につながるきっかけになったのは、アメリカにおける1990年代のIT革命と言われています。

これを機会に情報の流通スピードが激変しました。

そしてアメリカで、ナレッジマネジメントに取り組む企業が増えました。

なぜ急激に注目されたのか?

それは、短期的なコスト削減のために行ったリストラやリエンジニアリングによる副作用で、人材とともに「知」が流出し知識レベルが低下してしまったためです。

さらに、知識経済の中で生存と繁栄を図ろうとし、個人の知識を組織的な仕組みやシステムで何とか維持しようとしました。

20数年が経ち、現在の日本も人材流動化が当たり前の世の中になりつつある中で、ナレッジマネジメントが改めて注目されてきた、という流れでしょうか。

…今回はここまで!

次回は、ナレッジマネジメントの効果、といったところをお話しします。

自己紹介です🐔🍗

フォローしてくださると嬉しいです!