#20 小口精算システムの導入を助けた、4つの事例

こんにちは!てけ王です!🐔🍗

前回の続きで、小口精算システムの導入時にどのような貢献をしたかを話します。

事例としていくつか切り出したいと思います。

事例1 掲示板を使ったリアルタイムな情報共有

「しゃべり場」という、困り事や意見・アイディアを書き込めるExcelで作られた場がありました。

匿名の掲示板で、いまさら聞けないような質問もできる場です。

ここでは例えば、

「○○に関するマニュアル、どなたか作っていませんか?」

とか、

「皆さんの拠点ではどんなやり方をしていますか?」

などの質問が飛び交いました。

匿名だったので皆さんも聞きやすかったのでしょう。

そしてそのやり取りから、マニュアルがナレッジシステムに投稿され、即時共有される。

そんな流れが生まれました。

事例2 QAシステムを活用した問い合わせ対応

小口精算システムのFAQは、ナレッジマネジメント活動で使っていた「ナレッジQA」という仕組みが活用されました。

困り事があったら、まずはそこで検索して、適切な回答が無ければそこに質問を登録する。

質問者は現場経理、回答者は本部経理という構図でした。

問い合わせ結果が、FAQとして蓄積されていきました。

このように、ナレッジの蓄積が業務に組み込まれていたのです。

ここに、もともとあったナレッジマネジメント活動の「ポイント制度」と絡めて、質問者にも回答者にも、ポイントが入るようにしました。

皆が公平に、「楽しみながら」仕事をしてもらいたいという思いを込めました。

ナレッジQAにおける小口精算システム関連のFAQがたくさん蓄積され、1日あたり約160回活用されました。

これは、「問合せせずに自己解決できた」と言えます。

これ、小口精算システム導入前後6ヶ月の実績です。

効果金額は31百万円と計算しています。

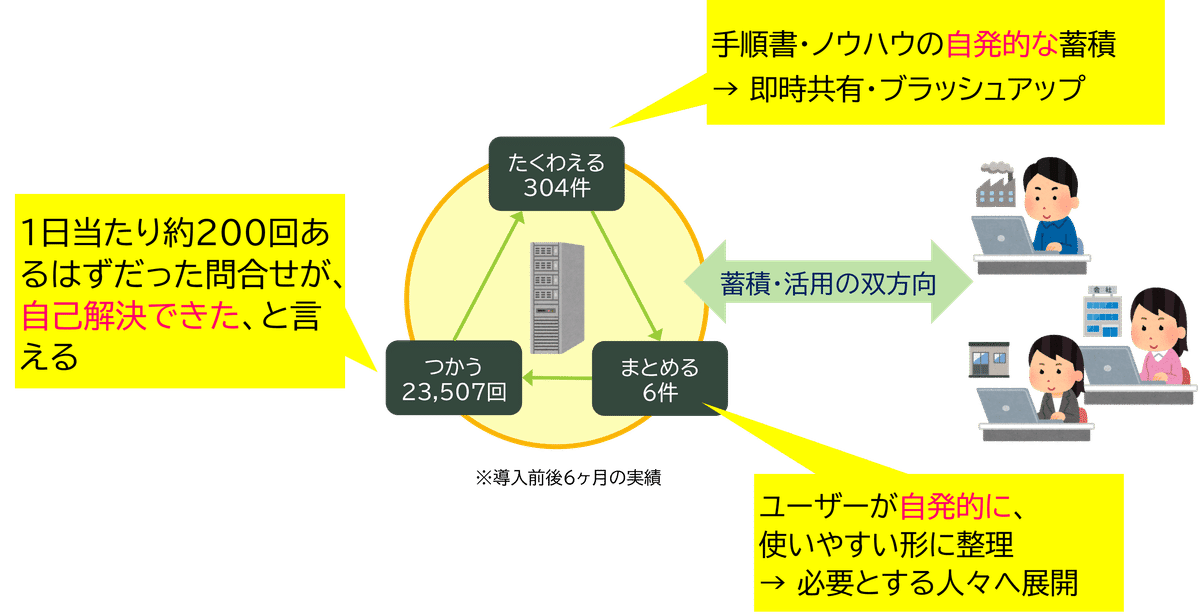

事例3 自発的なナレッジ共有

当時から、この活動に参加するメンバーの中では「何か資料を作ると、このナレッジマネジメントの仕組みに投稿する」というような文化が、なんとなくありました。

その仕組みは、

・たくわえる

・まとめる

・つかう

がキーワードです。

小口精算システムに関係するマニュアルやちょっとしたノウハウが作られると、この仕組みに投稿されました。

そして即時共有。

それが自然に行われました。

さらにユーザーが、自発的にそれらを使いやすい形に整理してまとめてくれました。

「まとめナレッジ」というコンテンツです。

それが、必要とする人々に展開されました。

こちらも一日あたり約200回の利用がありました。

言い換えると、「一日あたり200回あるはずだった問い合わせが自己解決された」と言えます。

これも先程の計算式で計算すると、効果金額37百万円と計算しています。

事例4 公募で集まったスタッフによる啓蒙・利用促進

この活動の「スタッフ」は、公募によって集まったメンバーです。

スタッフは、最初の任期は1年。その後は半年ごとに継続確認をします。

継続するかしないかは、完全に本人任せ。

でもたいてい、スタッフを経験した方は、ナレッジマネジメントを理解してくださり、コアなファンになってくれます。

当時のスタッフは、僕自身がまだ経理だったこともあり、基本的には経理社員の方でした。中には、グループ会社の経理社員もいました。他部門の方も1名いました。

スタッフ制度はインフォーマルな組織でしたが、きちんと上司の承認を得て集まったメンバーです。

自主参加制度で、参加するとどなたか一人が担当スタッフになる、という仕組みです。

緑の人が「推進窓口」、青の人が「スタッフ」、赤の人が「一般参加者」

スタッフは、自身の管轄の参加者に、自発的にエリアメールなどを配信してくれました。

内容は、オススメのナレッジや、イベント参加促進、ちょっとしたノウハウの紹介、などなど。

この体制により、情報の伝達がスピーディーかつ網羅的に行われました。

各スタッフからの発信メールは、他のスタッフをCCに入れて送ってもらいました。そのため、他のスタッフも、効率化に転用することができました。

ナレッジスタッフ制度により、中身の濃い情報の、伝達スピードが早まったのです。

伝達された方には、「ナレッジマネジメントって有益だな」と思っていただけます。

そういった少しずつの成功体験が、ユーザーを増やして行きます。

『具体的な貢献』と頭出ししましたが、この4つの事例は僕にとっても重要なものとなりました。

今回はここまでです!

フォローしてくださると超絶嬉しいです!