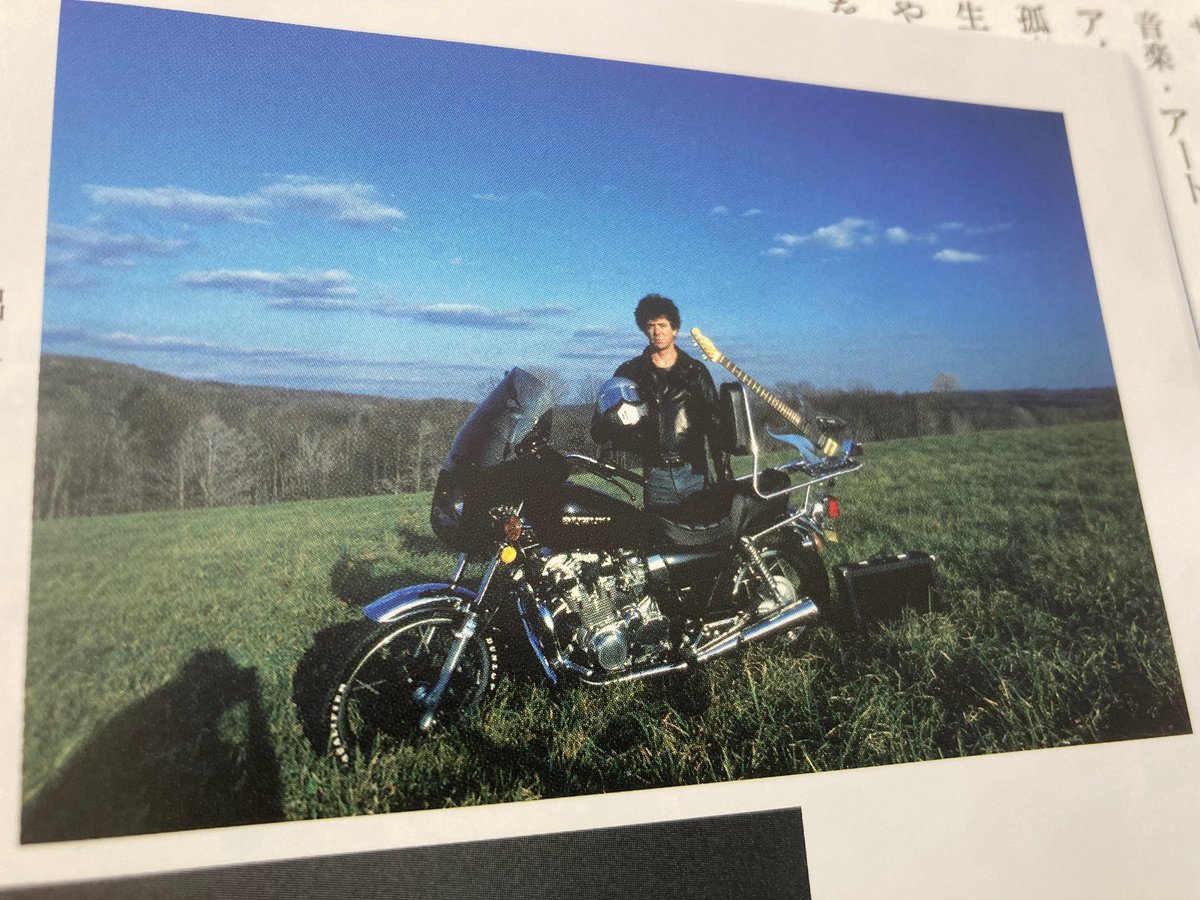

良質のノンフィクションは時に相手の心臓にナイフを突き立てる——「ルーリード伝」(アンソニー・デカーティス著 奥田祐士訳)

「ルーリード伝」(アンソニー・デカーティス著 奥田祐士訳)

ノンフィクションとしても音楽評論としても第一級の作品。

ルーリードのメディア嫌い、奇人変人ぶりは冒頭、著者でルーリードの友人でもあるアンソニー・デカーティスが教鞭を執る大学に呼んだとき、登壇するかどうかぎりぎりまでやきもきしたというエピソードで分かる。

ぼくは週刊ポスト編集部時代、作家で映画監督のポール・オースターにインタビューしたことがある。取材後、「あなたはルー・リードと仲良いんですよね」と話しかけると、オースターがまあねと微妙な表情になったことを思い出した。

ぼくにとってルーリードは、高校大学時代のバンドメンバーだったHの思い出と結びついている。

高校生にとってレコードを買えるのはせいぜい月に一枚か二枚。アルバムを買い、仲間で交換するのが常だった。Hは、キース・リチャーズ、ブルース・スプリングスティーン、そしてルーリードを敬愛していた。ぼくはストーンズならばブライアン・ジョーンズ(後にぼくはシタールを習うためにインドへ行く)、ジョー・ストラマー、ジョニーサンダースとよりシンプルなロックロールが好きだった。

Hから借りたルーリードの「トランスフォーマー」「プルーマスク」をカセットテープに落とした。最初はひどく地味な作品だと思った。何度も聞くうちに、じわじわ好きになった。最も気に入ったのは、「ライプ・イン・イタリー」だった。ギターリストのロバート・クワインのギターに惹かれたのだ(彼は本業が弁護士という触れ込みだった。ぼくが法学部を受験したのは、彼と映画「ゴッドファーザー」の影響だ)。

ぼくたちは京都の四条にあった「ジャムハウス」というロック喫茶に入り浸り、ルーリードの他、イギー・ポップ&ストゥージズなどのレコードを聞いた。長髪の兄ちゃんだった店主が、ぼくたちに色んな音楽を教えてくれた。

当時の京都はヘビーメタル全盛だった。ぼくたちは、ライブハウスや練習スタジオで異質な存在だった。

ルーリードの曲を演奏していたので、歌詞はそれなりに理解していたつもりだった。この本を読んで歌の表面をなぜていただけだったと恥じた。

大学で彼のロールモデルとなる作家シュウォーツとの出会い、ベルベット・アンターグラウンド時代のアンディーウォーホル、ジョン・ケールとの関係。「トランスフォーマー」でのデビッド・ボウイそしてミック・ロンソン(ぼくの最も好きなギタリストの一人だ!)の関与と離別、「ワイルドサイドを歩け」冒頭の印象的なベースラインがオーバーダブされた理由、彼が使用していたのはヘロインではなくスピードであったこと、ロバート・クワインとの短い蜜月、ドラァグクイーンとの交際、ヤク抜き。矛盾だらけのへそ曲がり、嫉妬深い偽悪者——。偉大なるクソ野郎であり、ボブ・デュランと並ぶ、あるいはそれ以上の文学者であったことが良く分かる。晩年、ローリーアンダーソンという理解者を得て、穏やかに過ごしていたことを知ってほっとした。

この本の表現を借りるならば〝思春期病〟(中二病だ!)だった高校生のぼくは、彼の世界を深く理解せずとも惹かれていた。その勘は正しかったのだ。

翻訳も良く、ぼくだけでなく日本人はこの本でようやく彼の真価を理解するのではないか。

Hが生きていれば、ジャムハウスで珈琲を飲みながらルーの話をしたかった。

ルーリードが好きな人は必読の1冊。Spotifyで彼の音楽を聴きながら読むと、様々な発見があった。今回、「メタル・マシーン・ミュージック」なんてとんでもないアルバムを初めて聴いた。

この本はルーの生前には絶対に出せなかった本である。良質のノンフィクションは時に相手の心臓にナイフを突き立てるからだ。