佐賀県嬉野のチャオシル行ってきた

静岡のお茶関連記事をずっと書いているのですが、記憶が鮮明なうちに残しておきたいと思い書きました。息抜きにどうぞ!

1月に佐賀県へ旅行に行きました。

お茶メインの旅ではなく、帰省とコンサート参加をメインとしています。

それでもせっかくのお茶産地の九州に行くので、

「お茶関連のところは行きたい!!」

と、佐賀県の釜炒り嬉野茶を飲みにチャオシルに行ってきました。

主役の嬉野茶って?

「うれしの茶」は、日本茶の中では珍しい独特の丸みを帯びた形状から、玉緑茶(たまりょくちゃ)とよばれます。一枚一枚が丸く緑茶の艶が深く、香りや旨みが強いという特徴を持ち、急須の中でゆっくりと開きながら旨みを抽出していくため、そそぐたびに味や香り、旨みの移り変わりを楽しめるお茶として人気です。

2002年に「佐賀県または長崎県において生産された原料茶を100%使用し仕上げ加工した茶を統一銘柄「うれしの茶(嬉野茶)」とし、50%以上100%未満使用を「うれしの茶ブレンド(嬉野茶ブレンド)」としています。

主産地である嬉野町は、県南西部に位置し長崎県東彼杵郡と隣接する町で、なだらかな山間で霧深く、昼夜の温度差があり日照量などの条件が、茶の栽培に適した地域です。

なぜ勾玉のように曲がっているかというと、精揉という茶葉を乾燥させながら針状の形に

整えるという作業がないため、曲がるそうです

うれしの茶は、室町時代に明から日本に渡ってきた陶芸職人が自家用に茶葉を栽培したのがきっかけとされています。

その後、1504年に明の紅令民が南京釜を持ち込み、うれしの茶の伝統製法となる「釜炒り茶」を伝授。これを「うれしの茶の父」と呼ばれる吉村新兵衛が改良し、うれしの茶の基礎を築きました。この吉村新兵衛が育てた茶葉は現存しており、なんと樹齢360年越え。今は国の天然記念物に指定され、石碑も建っています。

日本茶コラム 九州地方の日本茶~うれしのの茶~から引用

佐賀のうれしの茶の歴史は知らなかったので、まさかの陶芸家の方がもってきたとは知らなかったです。撮影OKなところの、チャオシルの展示にも載ってました。

現代では気軽に言語学習もでき、現地の情報を得ることができるけど、

大浦慶さんの時代はどれもがほぼないのだろうと思うと、

とても努力して習得されたのかなって尊敬しました。

遣唐使の時代に渡ったお茶が伝わる前に、嬉野に持ってきたんですね。陶芸家の方は興味もあって、お茶も美味しかったから持ってきたんでしょうか。

嬉野茶の特徴ってなに?

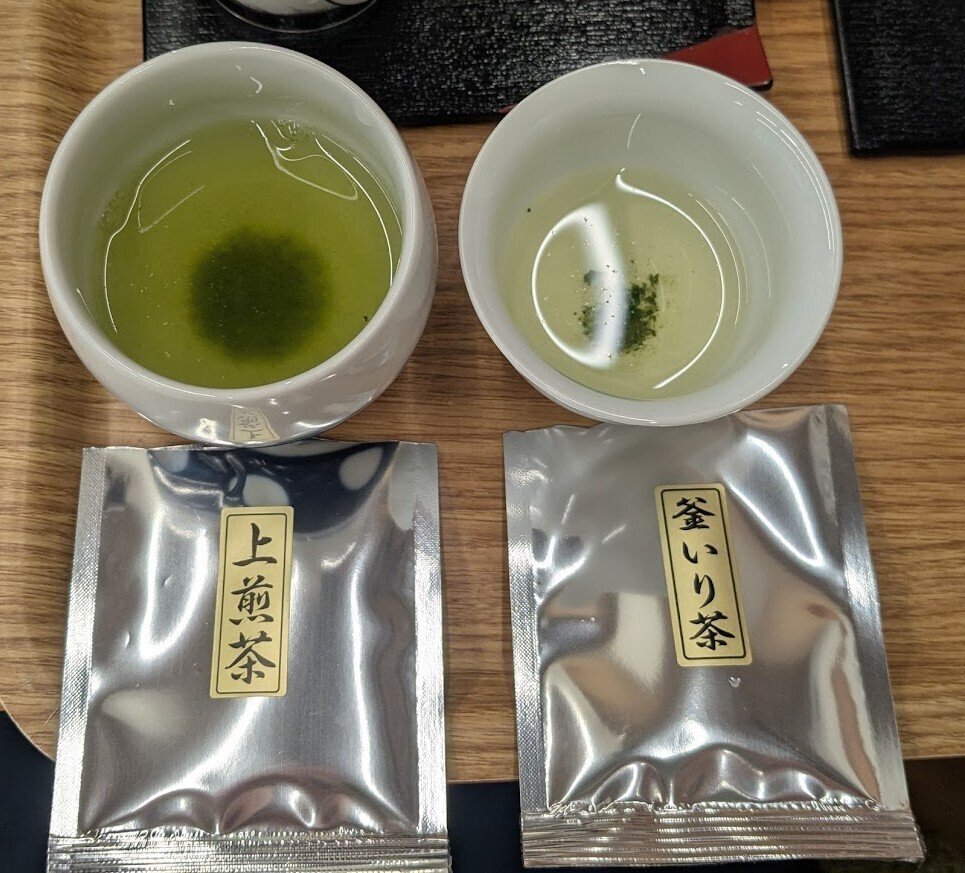

上の茶葉の画像で、「釜炒り」と「蒸製」とついています。

実は、緑茶の茶葉の風味を閉じ込めるために、「殺青(さっせい)」という作業にて茶葉にある活性酵素を止めています。

多くのお茶は蒸し製なんだそうです。

今回のお目当て、釜炒りはチャーハンのように炒めて活性酵素の動きを止めて、風味を維持します。

焙じ茶も「炒める」とは言わないので、新鮮です。「焼く」も使いませんね。

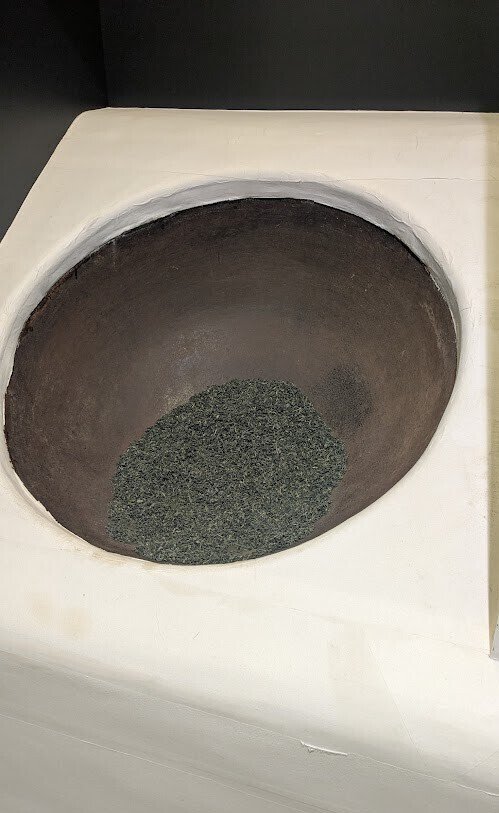

実際に「釜炒り」の状態を見れました。

中国から伝わった伝統の製法で作られたお茶です。中国の製法そのままに作られるため、かつては唐茶(とうちゃ)とも呼ばれていました。傾けて設置した専用窯を使う佐賀の「嬉野(うれしの)製」と普通の鉄鍋を使う熊本や宮崎の「青柳(あおやぎ)製」の2種があります。嬉野製は15世紀半ばに中国人が伝えたといわれ、青柳製は自家用の茶の製法として西日本で広く行なわれていたようです。昭和初期より機械化が進んだため、現在ではその差は目立たなくなっています。

青臭さが少なく、独特の釜香(かまか)と呼ばれる香りとさっぱりとした風味があります。手作業で仕上げる工程も多く手間がかかるため、江戸時代に「蒸す」製茶方が発明されてからというもの、ほとんど廃れていってしまいました。そのため、希少性の高いお茶です。

実際に釜炒り玉緑茶を飲んでみました!

チャオシルの喫茶コーナーは、とても開放感があり、おだやかな時間を過ごせました。全面窓から茶畑をまじかで見ることができ、それぞれの席には花が一輪飾られています。

お茶の香りで満たされていますが、リラックスできて心地よかったです。

あと、レモンケーキもありました

さっぱりとした苦味と甘み抑え目なアイスで、甘みを足したい方には食べちゃって

画像にはないですが上にのせてあった生クリームと一緒にどうぞ

今回急須も嬉野の特産、肥前前田焼の急須と湯呑でした。

バスで帰宅した道中では色んな陶芸のお店が並んでいて、陶芸が好きな方は1日では回り切れないんだろうなって思いました。

そして、メインのお茶は「上煎茶(蒸し製玉緑茶)」と「釜炒り玉緑茶」です。

淹れ方は一緒かと思いきや、上煎茶はとても丁寧に淹れるため、湯さましの時間を長くします。淹れ方はスタッフさんがかわいいイラストで描かれた淹れ方の紙をもとに淹れました。

淹れてみると、案外違いがありました。

色からして、上煎茶のほうが濃く、釜炒りは薄めです。

味は、上煎茶はうまみやあまみがずっしりとあるお茶で、本当にお茶だけで楽しめるものでした。釜炒り茶は、飽きがこず、何度でも楽しめるほどさっぱりしたうまさで、苦渋味もあっさりとしていました。

自分が好きなのは、「釜炒り玉緑茶」でした。

アイスと食べるとなると、口の中をさっぱりさせたいなら釜炒り茶だし、アイスの甘さとともに甘さに浸るなら、上煎茶を合わせるのがいいなと思いました。

お湯はおかわりできるそうで、夫と二人分ずつ入れて、3煎目まで楽しみました。

ここでゆったりと読書したい

本棚もあり、世界のお茶に関する本や、佐賀県や嬉野の観光案内、それと一緒に絵本も置いてありました。

自分が読もうと思って持ってきたのは、お茶をメインとして扱った漫画でした。

静岡の老舗茶屋の娘・伊井田鈴は、ある日、足を挫いたお婆さんの手当てを行い、お礼としてお婆さんからお茶を貰う。

そのお茶の美味しさに魅了され、お茶のことを知りたくてお婆さんを探すが、手がかりは全くない。

そんな中、たまたま買った宝くじで大金を当てた鈴は、大型車を購入する。

車を改造して移動茶店「茶柱倶楽部」を開店し、お茶をくれたお婆さんの手がかりを探すために日本全国を回る旅に出る。

はんかちが好きなことは、「漫画」と「お茶」です。

その二つを味わい尽くせるその空間は天国です。そして、日本茶に関する漫画を置いているレンタルコミックや漫画喫茶はそうそうありません。

出会ったのなら、読みたい!!

読みたい漫画を目の前に、今漫画を読んでしまうと、目の前の夫は放置して帰宅時間も気にせずに読んでしまいます。そうなると、せっかくの夫婦旅行も雲行きがあやしくなります。

そんな葛藤でうんうん悩んでいると、夫が珍しく絵本を持ってきました。

以前テレビなどで話題になって気になっていたそうです。

穏やかでファミレスとは対照的な空間で、大声で笑うのを抑えながらにやにやしながら夫は読んでいました。

そんなに面白いかと一緒に読むと、あるあるもあるし、親目線だとこっちも大ピンチってところがありました。

夫婦でも子供のころの話は、思い出すきっかけがなければ知らないことが案外あります。地元ではあるあるでも、違う地方で過ごせばあるあるでないこともあるかもしれません。

そんな発見をもたらしてくれて、笑いも会話ももたらしてくれた絵本でした。旅行先で夫と楽しい時間を過ごすことができました。

そんな「大ピンチずかん」は、静岡県浜松市の絵本作家さんという地元の作家さんで驚きました。

是非読んでない方は、図書館で借りて読んでみてくださいな。

余談 呼子のイカが本当に美味しくてぜひ食べてほしい

佐賀旅行記になっちゃいますが、呼子のイカが本当に美味しかったので。

もし嬉野茶を堪能し、他にも堪能したい方がいたら食べることをお勧めします。ただ、レンタカー移動になっちゃいますがそれでもここでしか食べれないので食べてみてくださいな。

ゲソに触れると吸盤がくっついたりします。

コリコリして、イカの甘みと九州醤油で食べたのですがぺろって食べきれちゃいます。