日本三大秘境 椎葉村 道教ツアー 後篇①

1.椎葉村と平家物語と吉川英治

道教ツアー篇、ついにここに完結!とタイトルを付けたところで、うしろに「①」を足してしまいました。ウマレテ、スミマセン、と駆け落ちした女と心中を計って自分だけ助かってしまったような心境ですけれども、軽やかに進めて行きたいと思います。

さて、ではなぜ後篇が早くもヘビーでハードな感じになってしまったかと言いますと、日本三大秘境 椎葉村 道教ツアー 中篇でも匂わせておりましたように、椎葉村と平家物語と吉川 英治とに密接な繋がりがあったことを知り『新・平家物語』を大人買いしてしまったからなのであります。

全十六巻。

長いようで、きっと、あっという間の十六巻。

『三国志』や『宮本武蔵』などの吉川文学で育ってきた、いや、むしろぼくの歴史主義はここから始まったと言っても過言ではない、大家が残した未読の十六巻は読むのが楽しみで仕方ありません。が、全十六巻を踏破してからこの稿を書き出すと、さらに二週間ほど遅れてしまいそうなので、ここはグッと我慢して椎葉村に関する記述だけを読み漁ってお届けしたいと思います。

さて、吉川 英治がこの『新・平家物語』を執筆していたときに、その記述があまりにもリアルに過ぎていたために、佐藤 春夫から

「これが後世に正しい歴史と混同されるおそれがあるから、あくまでも小説であるということを断っておくべきだ」

といった指摘がなされました。

これは現代まで歴史小説家について回るところで、史実を元にしているのだが小説である、というスタンスを読者が十分に理解していない場合、あたかも小説そのものを歴史と混同してしまうという危惧は歴代の大家たちも通ってきた苦難の道のりです。

かの司馬 遼太郎も、乃木 希典を題材にした『殉死』を執筆したとき、大岡 昇平から

「時々記述について、典拠を示してほしい、と思うことがある」

「面白い資料だけ渡り歩いているのではないか、という危惧にとらえられる」

と指摘されています。しかし、司馬 遼太郎が『梟の城」で直木賞を受賞したときの受賞理由は「平家物語を継ぐ功績」、つまり、歴史と物語とを融合した新しい作風を評価対象にしていたわけですから、現代の我々が『平家物語』を歴史的事実に即していると捉えているように、嘘ばかりが並べられているというわけでもないのが難しいところです。

翻って『新・平家物語』についてです。これは吉川 英治自身が語っているところですが、平家物語という言葉が持つ語韻や詩情を重視したために名づけられたタイトルであり、古典の『平家物語』とは全くの別物です。

その実は『平治物語』、『保元物語』、『平家物語』、「源平盛衰記』、『義経記』、『吾妻鏡』といった古典全てに縦軸と横軸を通して出来上がったもので、まさに『鎌倉殿の十三人』的な創意が含められています。

そういう意味においては、これはまさに『シン平家物語』とも言うべきものであり、ぼくはこの後の文章を、これが古典と史実に準ずるという視座に立って進めていくことを、高らかと、力強く、ひとりよがりに表明するのであります。

2.「扇の的」と那須 与一

周りくどいようですが、椎葉村と平家物語とのつながりを、より楽しむためには「扇の的」の逸話から始めねばなりません。

この「扇の的」の逸話が出てくる、俗にいう「屋島の戦い」は、後に碇シンジが操るエヴァ初号機の遠距離狙撃による使徒殲滅作戦「ヤシマ作戦」のネーミングの由来にもなっています。

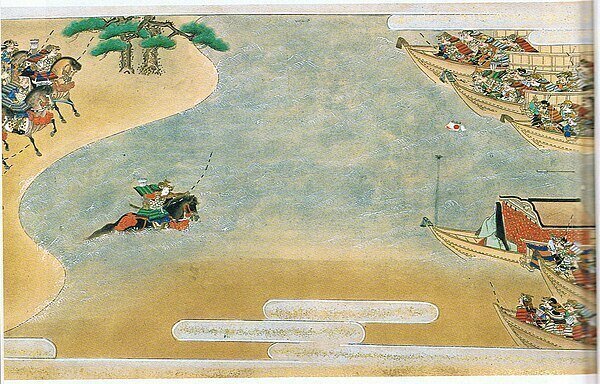

時は元暦二年(1185年)二月十八日、酉の刻ということですからもう夕方です。真っ暗ではないですから午後五時くらいではないでしょうか。真冬の北風が激しく吹きつけて波も高い中、平家の軍船から一人、お姫様が出てきて扇を竿に刺して掲げ、

「この扇を的にして、弓で射てみよ」

と挑発をしてきます。

都暮らしが長かった平家は、滅亡していく様もずっと雅ですね。

波が高いわけですから、平家の船は上下に揺れて、扇の的もにわかには定りません。

沖を見ると、平家が、海一面に舟を並べて見物している。一方、陸では源氏が馬を並べてこれを見守っている。どちらを見ても、そしてどこまで行っても荘厳で雅です。

ここで射手として大抜擢されたのが、那須 与一です。

最初は、畠山 重忠が指名されたのですが、

「いやいやいや、無理っしょ、お前いけよ」

というやり取りが3周ほどありまして、那須 与一もイヤイヤながら引き受けることになります。

もう、与一は目をふさいで祈るんですね。

「南無八幡大菩薩、我が故郷の神々、日光の権現、宇都宮大明神、那須の湯泉大明神、願わくば、あの扇の真ん中を射させて下さい。これに失敗したら、弓を折り、腹を掻っ捌いて再び人に会うことはできません。」

もうね、あらゆる神様に祈るんですね。延長22回、二死満塁、3点ビハインドで四番が目隠しして初球フルスイング、逆転満塁弾な感じのお願いです。

日本人の神頼みってのはこの頃から変わっていないのか、と思いつつ、自分の生命を賭していますからね。頼まれた神様も重いです。

与一が、あらゆる神様に心で念じながら、目を見開くと、なんと風も少しおさまっています。

「いまだっ!」

与一は、かぶら矢を取ると、弓を十分に引き絞ってヒョウと放ちます。

そして、圧倒的で感動的な、理想的超えて完璧な、運命的で冒険的な時に叙情的な矢は、扇を見事に射切ります。

かぶら矢は飛んで海へと落ち、扇は空に舞い上がる。夕日をバックに、日の丸が描いてある扇が、ふわっと落ちて白波の上に漂い、浮いたり沈んだりしているのを見て、沖では平家が船を叩いて感動の意を表し、陸では源氏が、やんややんやの大喝采です。

この後、感動した平家の中から五十歳くらいのオッサンが出てきて舞い始めるのですが、与一はついでにこのオッサンも射殺してしまいます。

これには「ああ、よく射た」と言う人もいれば、「なんて可哀想なことをするんだ」という人もいて、場の空気的には引き気味です。これを見てもわかるように、源氏は全体的に無粋で、無骨ですね。対する平家は、どこまでも粋で雅です。

さて、『平家物語』から『源平盛衰記』に典拠を移して、同じシーンを見てみたいと思います。この扇の的を射てみよと挑発したお姫様が、誰だったのかが描かれています。

柳の五重に紅の袴著て袖笠かづける女房あり、皆紅の扇に日出たるを枕に挟みて船の舳頭に立て、是を射よとて源氏の方をぞ招たる、此女房と云は建礼門院の后立の御時、千人の中より撰出せる雑司に、玉虫前とも云又は舞前共申、今年十九にぞ成ける、雲の鬢、霞の眉、花のかほばせ、雪の膚、絵に書とも筆も及がたし、折節夕日に耀ていとゞ色こそ増りけれ

千人の娘の中から選ばれた美少女で、この時なんと19才。髪も眉も顔も肌も完璧で、絵にもかけないほどの美しさ。さらに夕日をバックにして美しさが増していた、ということで、もはや国民的美少女です。

名前は「玉虫」、芸名は「舞の前」といい、平 清盛の娘にして安徳天皇の母である建礼門院徳子に仕える女房です。

この玉虫も雅です。

那須 与一が、見事に扇の的を射抜いたときに詠んだ歌が

時ならぬ 花や紅葉を みつるかな 芳野初瀬の 麓ならねど

「この屋島の海は、桜や紅葉の名所である吉野や初瀬でもなく、まして季節でもないのに、与一が射た扇の落ちる様は、花や紅葉が舞い落ちるみたいだった」

いいッ!

いいよ、玉虫。

もうね。ただの美少女じゃないんですね。歌も詠える国民的美少女。

ここまで前置きが長くなりましたが、源氏の無骨さ、猛々しさと、反対に平家の雅さ、無常さという雰囲気がわかっていただけましたら、この章の目的は達成です。

3.「扇の的」が結んだ縁

フと「椎葉村はどこ行ったんじゃいっ」という小宮山くん、もしくはミスター中野の声が聞こえてきそうですが、安心してください、書いてますよッ!。

時は流れて壇ノ浦にて平家は滅亡。その後、源 頼朝によって全国に平家の残党討伐の命令が下されます。このとき、九州の平家の残党を討伐されるべく派遣された武将の一人が那須 大八郎です。この大八郎は、一説によれば先の屋島において見事、扇の的を射てやんやの喝采をさらった那須 与一の弟です(『新・平家物語』においても吉川 英治はこの説を採用しておりますので、ぼくもそのスタンスで進めさせていただきます)。

鎌倉殿として天下を手中に収めた源 頼朝は、全国的に平家の残党の徹底的な殲滅を指示します。

ここには頼朝の生い立ちや、彼を取り巻く複雑な環境が作用しています。まず第一に、頼朝自身が幼いとき、源平が真っ二つに割れて争った平治の乱で敗れながらも、平 清盛に命まで取られず生き延びたことが起因しています。

「平家を生かしておくと、この中から第二の頼朝が現れ、源氏を滅ぼすに違いない」

そんな恐怖心がずっと付き纏っていたに違いありません。もう一つは、平家を滅亡させて間もなく、弟の源 義経を奥州平泉に追い詰め、殺してしまったことです。義経は最期、建物に火をつけて焼き払ってしまったので、遺体が見つかっていません。

「義経は、実は死んではおらず、どこかに潜伏していて再起を計っている」

こんな噂が、どこからともなく沸き起こり、巷間で囁かれていました。このことが、

「義経が平家の残党と手を組み、鎌倉殿を滅ぼすに違いない」

とまことしやかな風聞となって世間に広まり、頼朝をはじめとして鎌倉方を震え上がらせていました。頼朝としては、その手で殺したはずの義経を再び探し出して殺す、というわけにもいかず、もう片方の噂の根拠である平家を一人残らず殲滅する、という発想にならざるを得なかったのです。

そんな経緯から、

「九州九カ国と、鬼界ヶ島に至るまで隠れ棲む平家の残党を、一人残らず殲滅すべし」

という命令が出た頃に、那須 大八郎は、兄の与一が病に倒れたたため、その名代として九州にやってきました。

ところで、鬼界ヶ島(現在の口永良部島、硫黄島、甑島など諸説あり、どの島かは分かっていません)に至るまで、というのが頼朝の恐怖感をよく表しています。この頃の日本人は、屋久島あたりを何となく国境と認識していた節があり、鬼界ヶ島とは「果てしなく遠い絶海の孤島」を意味します。つまり、国境の内にいる平家は、全て滅ぼしてしまえという決意が見て取れます。

一方で、ヤシマ作戦のみならず、壇ノ浦の戦いで平家を滅ぼすまで、軍事的な総大将は源 義経でした。つまりは、「扇の的」で一躍有名人となった那須 与一も、その弟の那須 大八郎も、元々は義経の家臣だったわけです。

那須 大八郎は、当然、屋島での兄の勇姿とその声望の高さを一身に引き継ぎ、那須家の名を貶めてはならぬ、という気負いが一方にはあったでしょう。しかし、もう一方で、武勲と苦労を重ね、やっと念願の平家を滅亡させたと思ったら殺されてしまった元の主君、義経のことを思うとやるせない気持ちになっていたのは想像するに容易いことでしょう。

「嗚呼、ここで平家を一人残らず殺したとて、私の身はいったいどうなるというのだ」

『平家物語』の冒頭は名文で飾られていて、

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。

というものです。奢る平家は義経に滅ぼされ、大八郎の主君であった義経も頼朝に滅ぼされてしまった。盛える者は必ず衰える。そう、ただ春の夢のように。そんな気持ちが大八郎の心中に去来していたはずです。

ちなみに、ここにも老荘思想の痕跡が見て取れます。それはどこかというと、平家の家紋は蝶なんですね。

「平家にあらずんば人にあらず」

と世間に言わしめたほどに、かつて栄えた平家が、壇ノ浦で海の藻屑と消えたとき、それは平家が蝶となって天下を舞っている夢を見ていたのか、それとも、蝶が平家となって政権を独占している夢を見ていたのか。

「ただ春の夜の夢の如し」

という一文には、前回の中篇でご紹介した荘子の「胡蝶の夢」の思想が色濃く反映されています。めぐり巡って那須 大八郎にも、そうした無常感が漂い始めています。

さて、頼朝の軍が九州まで下ってくる、という報が世間に広まったとき、もちろん、討伐対象となる平家の残党は、およそ憐れで、装備もなく、しかも到底捕捉できない見えない敵となって従来よりさらに奥地の山岳地方へと散っていました。

「九重の山奥に人の気配がする」

との報告を受けて、「さては平家が潜んでいるに違いない」と那須 大八郎はすぐさま九重に進軍しました。

日本は中国大陸のように広くはないので、仮に壇ノ浦を出発したとしても九重までは徒歩で寝ずに歩けば丸一日の距離です。鎌倉武者である那須 大八郎の軍は騎乗していったに違いなく、さらに早く到着したはずです。

しかし、もはやそこには誰もいませんでした。しかも、火を用いた形跡や寝起きした痕跡が、それなりの集団がいることを指し示しています。

「さては、ここに平家が潜んでいたな!?」

このときは、那須家の声望を落とすまいという功名心の方が勝っていたに違いありません。さらに「義経の配下だった」という、今や頼朝の軍中にあって、ある種の劣等感もそれを助長していたかもしれません。そこから、人煙が立っている、と聞けば遮二無二になって見えない敵を追って阿蘇外輪を望む山岳地帯を駆けずり回っていました。

十数日後、那須 大八郎は、ついに平家の一群を目にします。ついに椎葉村にやってきた(本稿的にも!)のです。ここで吉川 英治の『新・平家物語』の描写を見てみましょう。

ここらは、肥後日向の境をなす天井といっていい。人跡未踏とは、こんな地か。

おそらく、平家の男女も「••••••よもや、ここまでは」と、かつての栄花など、前世のことのように、ただ露命を地に繋ぐだけの希いを、細々と煙に立てていたのだろう。

P.375「亡びなき人びと」より引用

椎葉村に逗留して執筆した吉川 英治の臨場感が伝わってきます。世界の天井かと見紛うような山岳地帯に、「こんなところまでは、、、」という希望を持って、それも命を長らえるというだけの希望を持って平家の一群は隠れ棲んでいたのです。

そこで大八郎は驚くべき報告を受けます。

そこには、壇ノ浦の直後から、平家一門の中でも上流階級にあった人びとが、その妻子や召使いまで連れて逃げ込んでいるというのです。そして、もはや家とも言えない生活をしているものの、ある屋敷をもって御所と呼び、近くに平家の氏神である厳島神社を祀っている、ということでした。

大八郎は「これで那須家としての対面が保てる」と安心したに違いありません。この人びとを、一人残らず殺すか、捕らえて鎌倉に送ってしまえば、自身もお家も安泰です。

いつか、月日も頭にかすんでいたが、もう人里は晩春であろう。ようやく遅い春が、この山峡にも訪れている。段々畑に萌えかけているのはなんの芽であろうか。

P.377「亡びなき人びと」より引用

畑とも言えないような山間の土地を、焼き畑をしながら暮らしているその様子を見て、大八郎は突然、憐れを覚えました。

つい十年前までは、日本六十余州の大半を牛耳っていた平家一門が、ここまでして生きたいという願いを地に描くのか。

大八郎は集落を攻撃するのを思いとどまり、降伏の使者を送ります。

「オレたちは源氏。彼らは平家、、、」

そう考えているうちに、たとえ彼らが降伏したとしても、鎌倉に送ったときにどうなるのか、という気持ちが湧き起こってきました。人の讒訴にあって故郷に引き篭もり、今や病の床にある兄の与一、権謀術数が渦巻く鎌倉府の現状や義経の最期を思うにつれ、

「どうにかして、このまま、そっとしておいてやることはできないものか」

と大八郎は考えるようになりました。そのうちに、平家方から女性の使者がやってきます。

そのうちに、これへ来ている将は、那須与一の弟御と、知れたのであろう。ある日、女の使者が来た。

「玉虫という女性をご存知ですか」

と、彼女は、使者の役をすました後でいった。屋島ノ浦で、余一宗高どのが射た扇の的の下に立った女性です、ともつけ加えた。

「覚えておりますとも。して、あなたは」

「親の名はいえませんが、あの玉虫に、侍かれていた平家の姫の一人です。まだ、幼うございましたが」

P.381「亡びなき人びと」より引用(原文ママ)

なんという、シンクロニシティーっ!

なんと、この使者の女性は、那須 与一がヤシマ作戦で射た扇の的の下に立ち、見事な歌を詠んだ国民的美少女、玉虫が仕えていた平家の姫だというのです。

繰り返しになりますが、玉虫は清盛の娘にして安徳天皇の母である建礼門院徳子が、千人の美少女の中から拾い上げた逸材です。その玉虫が仕えていた平家の姫、ということは徳子の娘に違いなく、平 清盛の孫、ということになります。

当然、大八郎もヤシマ作戦には義経の麾下として参加していました。そして与一が玉虫の掲げた「扇の的」を射る。

「わたしは、あのとき、あそこに居たのです」

と平家の姫に言われて、大八郎はきっとこう返したに違いありません。

「実は、オレもあそこに居たんだよ!」

それは本当に、自然と、成り行きで、姫は足繁く大八郎のもとに通うようになり、二人は恋に落ち、結ばれたのでした。このとき、大八郎の胸中には、もはや源氏も平家もなく、ただ二人で山中で生きていこう、とそう誓ったのでした。

4.那須 大八郎と鶴富姫の悲恋

平家の姫は、後に鶴富姫と呼ばれるようになります。

那須 大八郎と鶴富姫の、決して裕福ではない山中にあって、幸福とはこのようなものか、と人びとが感じて止まなかった夢のような生活は七年続いたといいます。

椎葉村に伝わる「ひえつき節」には、二人の逢瀬の様子が描かれています。

庭の山椒の木鳴る鈴かけて

鈴の鳴るときゃ出ておじゃれ

鈴の鳴るときゃ何というて出ましょ

駒に水くりょというて出ましょ

姫の屋敷の山椒の木に鈴をかけ、その音を合図に逢瀬を重ねたというのです。那須 大八郎は源氏の武者ですが、もはや平家の雅が息づいています。

しかし、如何に「胡蝶の夢」といえど、夢は破られるためにあり、そのときは迫っていました。新たに豊前・豊後の守護職として派遣された大友 能直の手によって、大八郎の消息は察知されてしまったのです。

それは地獄の報せだったに違いありません。

そのまま、大八郎が椎葉に留まっていては、今度は平家ではなく大八郎を追討する軍が差し向けられることは明らかです。

悩みに悩んだあげく、大八郎は、自首することにしました。そして、いまは平家でもなく、ただ自然の慈悲の下に生きるだけの人々のために、山中の居住だけは長く許して欲しい、と嘆願したのです。

その嘆願が許可された日、大八郎は椎葉を去ります。

ちょうどこのとき、鶴富姫は身ごもっていました。しかし、まさか自分が追討するはずであった平家の姫、それも清盛の末孫を連れて行くわけにもいきません。

大八郎は、鶴富姫を側に寄せて、別離の印に家宝である名刀「天国丸」を与えると、こう言い残しました。

「もしも、今から生まれてくる子が男子なら、後継として私の故郷である下野の国へ送りなさい。もしも女子ならば、椎葉で育てなさい」

翌年、鶴富姫が産んだのは女子でした。鶴富姫は大八郎の面影を抱くこの姫を、愛しみ、可愛がりながら育てました。大八郎と鶴富姫との間に生まれたこの姫は、成人して婿を迎え、婿には那須 下野守と名乗らせました。

十数年の時を経て、鶴富姫の那須 大八郎に対する愛情が、幾分も変わっていなかった証左でしょう。先に紹介した「ひえつき節」には、大八郎が椎葉を去るときの様子も描かれています。

和様平家の公達流れ

おどま追討の那須の末よ

那須の大八鶴富おいて

椎葉立つときゃ目に涙よ

文字通り、那須 大八郎は、山中の涙に囲まれて椎葉を後にしたのでした。

5.那須 大八郎のその後

さて、椎葉村に伝わる那須 大八郎と鶴富姫の恋と別離の悲劇の物語。鶴富姫は椎葉で女子を儲けると、慎ましやかに生き、天寿を全うしました、めでたしめでたし、ということで腑に落ちるのですが、椎葉を去った大八郎は、その後、どうなったのでしょうか。

豊前・豊後、二カ国の太守となっていた大友 能直のもとに自首して行った大八郎は、その後、一年もの間、ほぼ監禁生活を強いられていました。

入牢、というには裁判の沙汰も下っていない状態です。かといって自由に出歩いて良いほど無罪放免というわけでもなさそうだ。なぜならば、一年もの間、鎌倉から赦免の報せが来ないのです。江戸時代であれば「蟄居・閉門」という処分に当たるのですが、家に閉じこもる「蟄居」という言葉を使うには、大八郎は大分に家を持っていません。

やはり「監禁」、そこまで厳しくなかったとしても「軟禁」されていたというのが、一番、シックリとくる表現です。

しかし自首した効果は確実に現れ、下野国に本拠を置く那須家には「本領安堵」の沙汰が下され、大八郎は、一年後にようやく放免となりました。ところが、那須本家の本領安堵の報と同時に入って来たのは、兄である那須 与一の病死の報せでした。与一には実子がいなかったので、一族の中から那須太郎光助が本家を継いだとも聞かされました。

屋島で「扇の的」を見事に射切った尊敬する兄はすでにこの世に亡く、那須の実家は兄弟でもない親戚が継いでしまったとあれば、先代の当主である与一の弟、大八郎が帰って来れば混乱を招くだろう。かといって、椎葉に帰れば平和な山中が再び乱れるとも限らない。大八郎は、すっかり行き場を失ってしまいました。

思いがけずニートというか、フリーターというか、失業者というか、浪人のようになってしまった大八郎は、かつて義経と大路を歩いた京都で、目的もなくブラブラしていました。

大八郎は、京都には半月ほど滞留した、ということですが、その間に法然上人の法話を聴講していました。

「平家を滅亡、、、」というと聞こえが良いですが、戦争というのは一方の人間を大量に虐殺する行為であることには、古今、変わりはありません。ましてや、勝者である鎌倉府は、その後も権力闘争による殺戮の嵐が続いており、もはや今世が嫌になったと、法然上人のもとに出家して帰依する武士も多かったのです。

大八郎も法然上人が主宰する法話を聞いていて、ひょっとしたら義経に仕えていたときの同僚にでも会ったのでしょう。にわかに義経への慕情が、心の底から湧き起こり、義経が最期に散ったという奥州平泉へと向かいました。

もはや、義経の庇護者であった奥州藤原氏も滅亡し、奥州総奉行は葛西 清重という武者で、この人も、元は義経の麾下にあり那須 大八郎の同僚です。

大八郎は、義経の墓前に寝泊まりして毎日、墓を掃除しては義経を偲んでいました。するとある日、このことを葛西 清重に告げる者がいました。

「義経の墓の前に、もう二十日ちかく寝泊まりして墓掃除をしている男がいます。ひょっとしたら義経の遺臣ではないでしょうか?」

かつて義経の部下であった葛西 清重にとっては、義経の墓を大事に保っているなどということが、もしも鎌倉に漏れたら自分の忠誠を疑われるかもしれない一大事です。

「なんと迷惑なことを。その者を捕えて来い」

と命じて、部下に捕らえられて来た武士をみると、昔馴染みの那須 大八郎ではないか、と仰天します。大八郎は、まったく臆することもなく、清重にこう言い放ちました。

「かつて都でお仕えしていたときの気持ちで、義経公の墓にお参りしていたまでのことです」

鎌倉にある政権の手前、清重も決して表には出しませんが、心の奥底ではいまだに義経を尊敬していました。清重は、大八郎に、しばらく留まって昔語りをしよう、としつこく提案しますが、大八郎は、

「いや、きっとご迷惑がかかるでしょう」

と清重の申し出を断り、奥州平泉を立ち去ったのでした。

これ以降、那須 大八郎は一切の資料から姿を消してしまいます。一説によれば、故郷である下野国に帰って生涯を終えた、とか、出家して大阪で寺を開いたなどとも言われていますが、いまいちはっきりしていません。

この後の大八郎の足跡について、吉川 英治は『新・平家物語』の中で、次のように締めくくっています。

しかし、かれの出家説も、その寺名さえ、どうも、はっきりはしていない。むしろ、そうした憶測を取るならば、やはりかれは、また、ある好機をえて、日向国椎葉の山中へ帰って行ったと見るのが、いちばん自然に近いのではあるまいか。

P.403「頼朝の死」より引用(原文ママ)

途中でも断ったのですが『新・平家物語』は、作家、吉川 英治による小説であり、必ずしも史実であるとは断定できません。しかし、吉川 英治が、ここまで膨大な古典、資料に当たり、那須 大八郎の晩年の足跡を見失ったとき、

「きっと、鶴富姫とその子に会いに、椎葉に帰ったに違いない」

と考える、その人間的な想像力こそが、大作家の面目躍如である、とぼくはヤンヤ、ヤンヤの大喝采を送りたくなるのです。

椎葉の山中に、悲恋に暮れた鶴富姫のもとに、ある日、ひょっこりと人生に疲れた那須 大八郎が帰ってくるのです。しかも、そのことは椎葉にとっても秘中の秘といってもよいトップシークレットガールです。

しかし、そうした憧憬を想像すると、大八郎と鶴富姫の子が娶った婿が、那須 下野守を踏襲したというのも、俄然、納得がいくものになります。

が、いずれにせよ、真実は闇の中。

そして、人生とはひとえに「春の夜の夢の如し」なのであります。

(後篇②につづく)

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?