探究学舎オンライン授業「明治立国編~日露戦争物語~」+マイ探究おすすめ教材!

こんにちは!

探究学舎のホッシーです。

現在、3/2(月)〜3/20(金)の期間で、無料で実施中のオンライン特別授業。

※土日をのぞく

(詳細は上記の記事をご覧ください!)

第11回目と第12回目は、オンライン探究学舎のために制作した特別授業、「明治立国編~日露戦争物語~」をお届け!

前編と後編、2日間に渡る超大作となりました!

第2回の主人公「吉田松陰」の志を引き継ぎ、成し遂げられた明治維新。

今回の授業は、そんな明治維新後の近代化を急ぐ日本が舞台です。

事前に以下2つのまとめ記事などで、歴史の大きな流れを掴むと、より一層理解が深まり、お楽しみいただけるかと思います!

また、それぞれの記事内の動画には、「明治立国編~日露戦争物語~」の重要人物も数多く登場します。

これらを学ぶことで、驚きと感動が倍増すること間違いなしです!

メインファシリテーターは、探究学舎のエース「たかおさん」です!

(本名:木元 隆雄)

実は「たかおさん」は、探究学舎の第一号生徒!

創業当時、歴史大好き高校生だった「たかおさん」は、紆余曲折あって代表の宝槻に出会い、初めての生徒となります。

探究を続け、大好きな歴史を仕事にした、探究学舎の象徴とも言える歴史のエキスパートです。

本記事では、第11回・12回授業の概要と授業動画、おすすめ教材を厳選してまとめております。

授業を受けた方もそうでない方も、ご家庭での #マイ探究 に役立ててみてください!

そして、前編と後編をまとめているため、かなり記事が長くなっております。上手く目次をご活用ください笑

授業概要「前編」

今回の舞台は明治時代。

中世から近代へ、時代が大きく移り変わる中で、日本国内にも大きな変化が起きていました。

まずは、そんな明治時代について見ていきます。

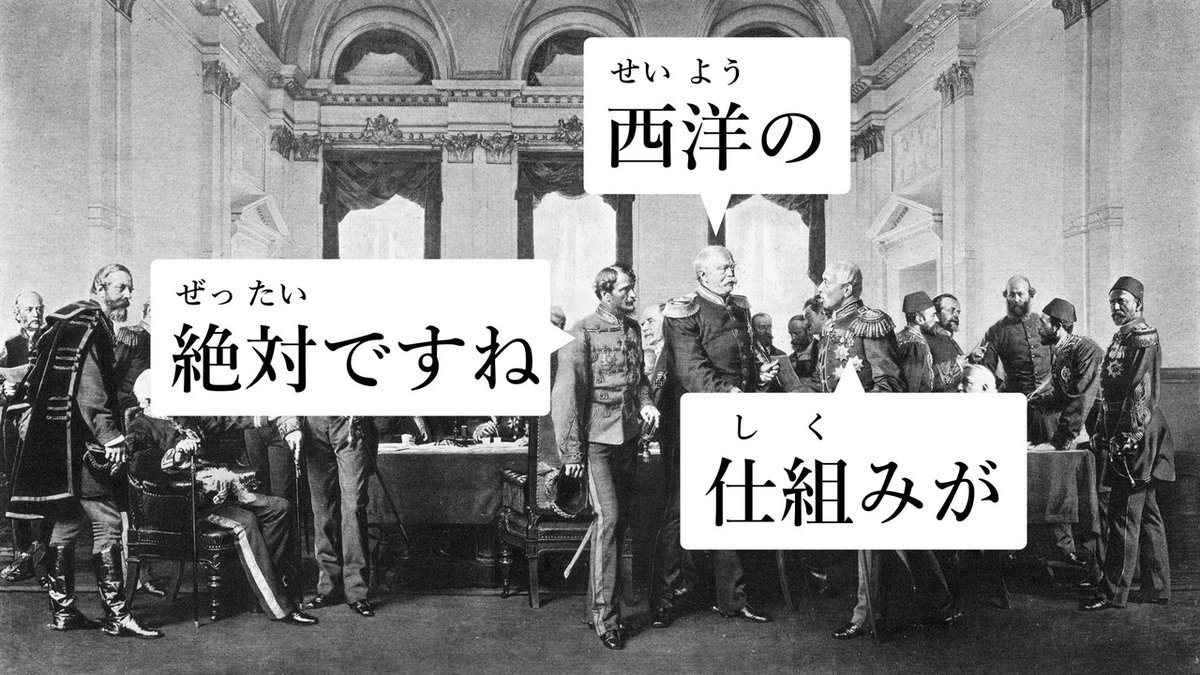

明治時代の日本は、西洋の文化を取り入れ、諸外国に追いつけ、追い越せ、という精神で走っていました。

「散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする」

という言葉が有名ですが、ちょんまげから短髪へ人々の髪型が変化したように、衣・食・住に関するものや制度・仕組みなど、あらゆる面において、西洋の文化が次々と取り入れられていったのです。

授業では、明治立国見破りクイズという形で、明治時代に取り入れられた数々の西洋文化について見ていきます。

でも、なぜそこまで西洋化にこだわったのでしょう?

一言で説明すると

「日本の独立を守るため」

でした。

ん??どういうこと?と思いますよね。その秘密は明治の時代背景を理解していくると見えてきます。

当時、「強いものが世界を支配するのだ!」という恐ろしい考えが、西洋を中心に蔓延していました。

これを帝国主義といいます。

帝国主義の時代においては、強い国々が自国の利益や領土を増やすため、他の国を侵略したり、支配することが世界中で行われていました。

日本にも、強い国による侵略の魔の手が迫っていたのです。

そして、この時代における強い国とは、西洋の仕組みを取り入れ、近代化している国のこと。

つまり、日本が独立を守るためには、西洋の仕組みを取り入れ、一刻も早く強い国の仲間入りをしなければなりませんでした。

そのような時代背景から、明治時代に西洋化、つまり近代化が叫ばれるようになったのです。

近代化を進めていく中で、日本は次第に力をつけていきます。

現在の私たちの生活に欠かせない制度や仕組み、インフラなども次々に登場し、日本は順調に発展を遂げていくように思えました。

しかし、そこに絶体絶命のピンチが訪れます!

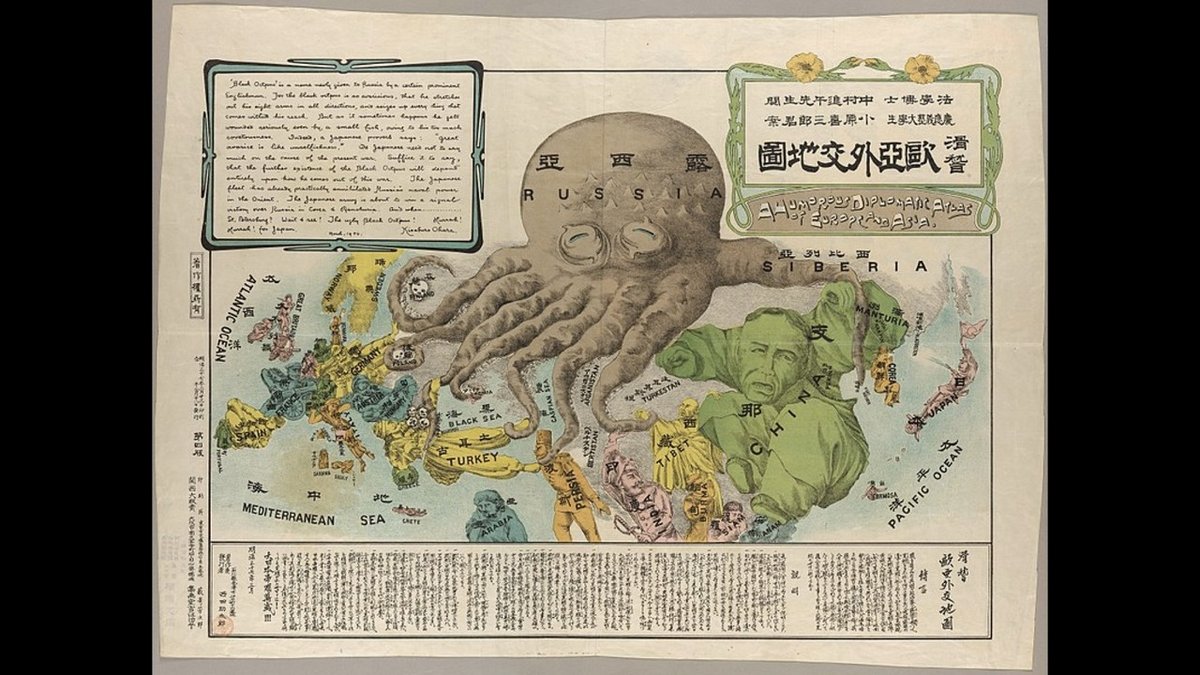

なんと、強国「ロシア」が日本を狙って進出してきたのです。

こちらの図をご覧ください。

この巨大なタコは「ロシア」を風刺したもの。たくさんの触手が世界中の国を捕まえ、侵略しようとしている様子が見て取れます。

いやはや、おそロシア((((;゚Д゚)))))))

一方の日本はというと、小さな兵隊さんが鉄砲をタコに向けています。

ちなみにこれは水鉄砲。当時の戦力差はそれほどまでに大きかったということを示しています。

このままでは、到底タコに勝てそうにありませんよね。

でも戦わなければ、これまでの近代化に向けた努力はすべて水の泡になり、日本はタコに飲み込まれ、たこ焼きになってしまいます。

日本は生き残りをかけ、戦うことを決意します。

ここに、日露戦争が開戦することとなるのです。

しかし、大国ロシアと島国日本の戦力差は圧倒的。

お金、兵器、兵隊の数。

どれをとってもロシアに勝てるものが1つもなく、世界中の国が、ロシアの圧勝だと考えていました。

では、この絶望的な決戦を率いることとなり、日本の運命を託された人物は一体誰だったのでしょうか?

登場するのは以下の2人。

1人目は、初代総理大臣「伊藤博文」

2人目は、陸軍を率いた「山縣有朋」

彼らが日本の中心となり、ロシアに立ち向かっていくこととなりました。

そして、ここである衝撃の事実が明らかになります。

なんと、この2人のリーダーは、、、

あの吉田松陰に指導を受けた子どもたちだったのです。

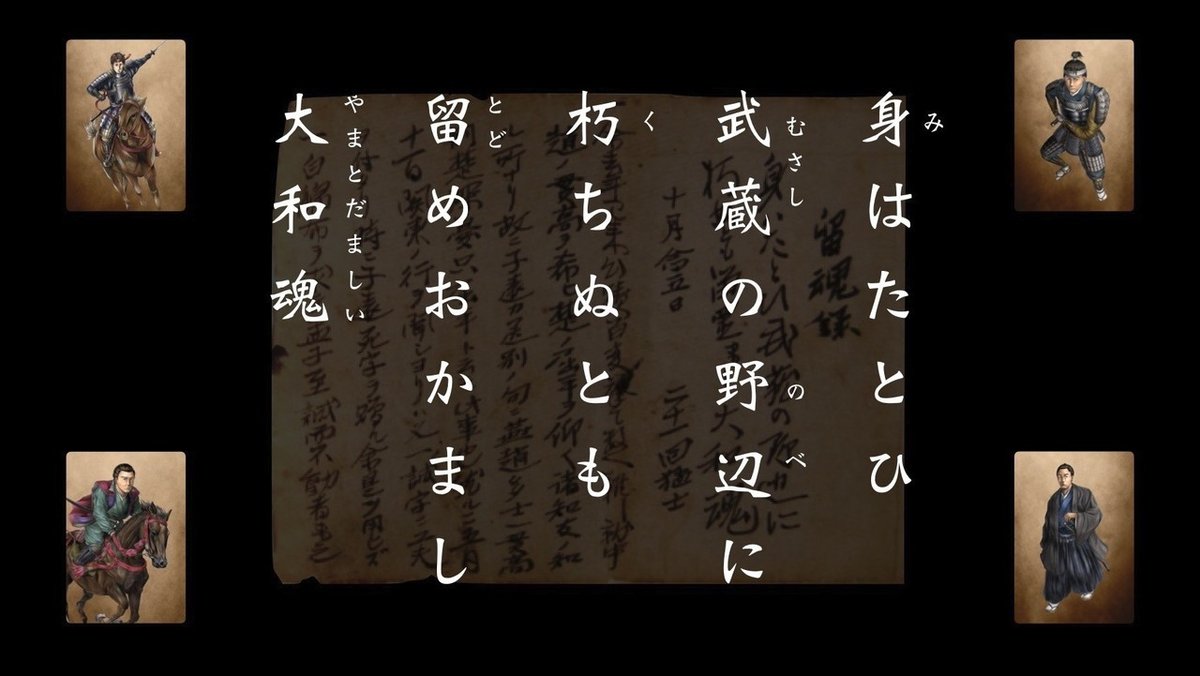

日本の未来を想い、志半ばでこの世を去った吉田松陰。

平凡だった2人の少年は、いつしか松陰の残した志を受け継ぎ、日本を率いるリーダーになっていきました。

この二人が日露戦争のもっとも理想的な結果と考えていたのは、

「良くて五分五分、なんとか六分四分で、講和に持ち込む」

というもの。

良くて五分五分という絶望的な状況の中、日本の未来を決める戦いに挑む重圧は、計り知れないものだったはずです。

しかし、彼らは日本を守るという志を貫くことを決めました。

松陰の説いた、古き良き「日本人の魂」すなわち大和魂は、彼らの心に残り続けていたのです。

そして、2人のリーダーを様々な面で強力にサポートした日本人たち。

ハーバード大学を卒業し、当時の米大統領セオドア・ルーズベルトと同級生だったことから、アメリカとの交渉を務めた「金子堅太郎」

軍事資金を世界中でかき集め、辰野金吾の回にも登場した「高橋是清」

山縣有朋の銘を受け、日本の軍隊をまとめ上げるリーダー「大山巌」

大山のNO.2として、神がかった戦略を立てる天才「児玉源太郎」

皆、大和魂を胸に秘めた熱き漢たち。

そして、それぞれ明治維新の志士たちと関係のある人物ばかり。

日本を想う志は、この時代にあっても形を変えて受け継がれていました。

その中でも軍人として大きな役割を果たした人物が「乃木希典」

彼は「旅順(りょじゅん)」という激しい戦いの舞台で、日本を勝利に導いた名将軍です。

しかし、旅順での戦いは生半可なものではなく、苦難の連続でした。

作戦は2度にわたり失敗し、多くの兵士が犠牲となり、日本に残してきた乃木の家族には非難が浴びせられました。

さらに、彼の大切な2人の息子も、この戦いで命を落としています。

それでもなお、大和魂を貫き、日本を勝利へと導いた乃木希典は、紛れもない英雄だと言えるでしょう。

戦争は時に激しく、時に残酷なもの。

どんなに過酷な状況においても、日本の未来のため、志を掲げて戦い続けた漢たち。そんな彼らの活躍を、ぜひ動画でもご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーー

【後編へ向けて】

乃木を中心とする必死の猛攻によって、旅順や奉天でロシアを打ち破った日本。

アメリカに仲介をしてもらい、日露戦争を終わらせよう。

そう思った日本でしたが、ロシアはただでは引き下がりませんでした。

ロシアの反撃が始まるのです。

この先、日露戦争はさらなる山場を迎えることになります。

大山・児玉・乃木のバトンを引き継ぎ、戦艦での決戦に挑んだ「東郷平八郎」が主人公の後編に、お話は続きます。

ーーーーーーーーーーーーーー

授業概要「後編」

乃木希典を中心に、旅順や奉天での戦いに勝利を納めた日本でしたが、戦いはまだ始まったばかり。

戦いの舞台は、陸から海へと移り変わっていきます。

当時世界最強とも呼ばれる軍艦を備えたロシアは、海での戦いに絶対の自信を持っていました。

たとえ陸の戦いに勝利しようとも、海での戦いに負けることになれば、島国である日本は、あっと言う間に包囲されてしまいます。

海の戦いを制すること。つまり、制海権を握ることこそ、日露戦争において最も重要だったのです。

そして、その運命を託された人物こそ、この後編の主人公。

沈黙の名提督「東郷平八郎」登場です。

海軍の将軍を意味する提督の名を与えられた東郷平八郎は、基本的には物静かで寡黙な人物だったといいます。

しかし、一度やると決めたら慎重かつ大胆に行動し、計り知れない重圧の元にあっても、決して意思がぶれることのない、頼れるリーダーでした。

彼を指揮官に据え、日本の運命を決する海の戦い、日本海海戦が始まることになるのです。

迎え撃つは、世界にその名を轟かせていたバルチック艦隊。

一体どのように、東郷平八郎は戦いを進めていったのでしょうか。

その秘密を探るべく、授業ではまず、海上戦の特徴や、東郷平八郎の生い立ちについて見ていきます。

まず最初に紹介するのが、海上での連絡手段であるモールス信号。

ラピュタや崖の上のポニョなど、ジブリ作品にも登場するモールス信号は、海の上で作戦を伝えるのに必須。

点と線を使って特定の意味を表すのが特徴で、あのムスカ大佐も劇中で使用していました。

そしてなんと、当時の海軍の人たちは、信号のトントン、ツーツーツーといった特徴的な音を聞いただけで、意味を瞬時に理解したといいます。

子どもたちも海軍の凄さに驚き、コメント欄の一部がモールス信号になっていました・・・

逆に言うと、この意味を瞬時に理解できないようであれば、司令官からの作戦や緊急事態を把握することすらできず、軍隊は滅びてしまうでしょう。

バルス!!

他にも、海上ならではの独特な表現などもあります。

映画やドラマなどでも聞いたことのある、おもかじ一杯!とりかじ一杯!というセリフ。

船を右へ向けることをおもかじ。

船を左へ向けることをとりかじ。

このように表現していたのですが、この言葉にも、ある深い秘密が隠されているのです。

海の上で戦うために必要とされた技術や表現、工夫は数えきれないほどあり、軍人たちは非常に多くのことを学ぶ必要がありました。

これ以上はマリアナ海溝のごとく深い内容になってしまいますので、詳細は授業でご覧ください。

さて、話は東郷平八郎の生い立ちへと移っていきます。

明治維新の志士から日露戦争の英雄まで、数々の有名人を輩出した鹿児島出身の東郷平八郎。

日露戦争を率いるほどの男ですから、生涯軍人一筋なのかと思いきや、、、

実は、そうでもなかったようです。

若かりし頃に体験した幕末の動乱を機に、戦争の悲惨さを痛感。

そこで、軍人ではなく鉄道の技術者になり、日本を支えていくことを夢見ていました。

もし彼が鉄道の技術者になっていたら、歴史は大きく変わっていたかもしれません。ひとつひとつの小さな選択が、大きく歴史を変え、未来を形作ってきたんだなと感じさせられるエピソードです。

では、そんな東郷平八郎は、一体なぜ、鉄道の技術者から軍人へ、大きくかじを切ったのでしょうか。

そこには、ある1人の男との出会いがありました。

みなさんは誰だと思いますか??

その人物とは、幕末に活躍し、同じ鹿児島出身だった「西郷隆盛」!

明治維新で活躍した西郷のアドバイスにより、日本のため、東郷は海軍を目指すことになります。

西から東へ、西郷から東郷へ、志のバトンは、ここでもしっかりと引き継がれていました。

英国での7年の猛勉強を経て、海軍の知識を身につけた東郷は、海軍の軍人として、船を動かす立場になっていきます。

軍人としてさぞかし活躍し続けていたのだろうと思いきや、意外にもそうでもなかったようで、時に病気にかかったり、時には療養がてらのんびり釣りをして過ごしたり、争いとは縁遠いような生活を送っていたとのこと。

当時の仕事も暇だったそうで、

「このままいけばのんびり引退じゃの」

となんとも穏やかな東郷さん。

しかし、時代がそれを許してはくれませんでした。

日露戦争の開戦に伴い、

という、重大な発令が下されるのです。

日本の運命を担う大役への突然の抜擢。

これには、普段は寡黙な東郷さんもビックリです。

では一体なぜ、引退間際の彼が、この重役に選ばれたのでしょうか。

東郷を任命した人物によると

「東郷平八郎は運が良い男ですからね」

と一言。ただし、選ばれた理由はそれだけではなかったはずです。

幕末の動乱、数々の戦を生き抜いてきた運の良さ。

そして、その経験によって培われた冷静な判断力、動じないメンタリティ、周囲の意見を受け入れた上で徹底的に考えて決断を下す姿勢など、リーダーたるにふさわしい要素を数多く備えていました。

こういった人物こそ、激しい戦の時に活躍するのだと、全幅の信頼を持って任命されることになったのです。

理想のリーダー像という点で、東郷平八郎のあり方には、現代の私たちにも参考になる部分が多々あるのではないでしょうか。

そして、そんな東郷をサポートするNo2も同時に登場します。

それがこちらの人物。

世界中でその名が知られ、世紀の名参謀と呼ばれた天才「秋山真之」です。

陸軍の大山、児玉の2人のコンビのように、東郷と秋山も切っても切り離せない関係にあります。

そして秋山も、ある人物の教えを受け、海軍への道を踏み出した1人。その人物の正体は、ぜひ動画でご覧ください。

リーダーと参謀がついに揃い、日露戦争の運命を決める海戦が開戦します。

しかし相手は、最強の海軍を持つロシア。もちろん一筋縄ではいきません。

ここで、東郷たちを悩ませる大問題が発生します。

日露戦争の海戦の鍵を握るのは、制海権でした。

しかし、その制海権を握るために重要なロシアの主要な港の攻略は、ある理由で大変な困難を極めていたのです。

それは、地形。

前編の戦いでも登場した旅順の港は、中国の内陸に位置しており、攻略するために船で通ろうとすると、陸からの強力な砲撃に晒されることになります。

迂闊にここを通ろうとするものなら、陸地からの砲撃に合い、艦隊は海のもずく、いや、海の藻屑となってしまうことでしょう。

ここで秋山真之は、当時の誰も想像できなかった、驚くべき作戦に出ることを決めます。

では、秋山は一体どのようにしてロシアの港を攻略したのでしょうか。

そして、この運命の海戦は一体どのような展開を迎えるのでしょうか。

ここからがついに本番です。

続きはぜひ動画でご覧ください。

ここまで来るのに、かなりの長文となってしまいました。。申し訳ございません。。

今回も、授業を通して日露戦争についてもっと知りたい!探究してみたい!

という方に向けて、おすすめ教材をまとめています。

好奇心の炎を持続させ、ご自宅での学びを深める #マイ探究 に役立ててみてください!

「明治立国編~日露戦争物語~」おすすめ教材

■書籍・漫画など

・新装版 坂の上の雲 (6) (文春文庫) 文藝春秋

・小学館版学習まんが少年少女日本の歴史(2020/3/18時点 無料公開あり)

■映像系コンテンツ

・ NHKスペシャルドラマ 坂の上の雲 第1部 DVD BOX

・NHK for school(動画)

・探究学舎オンライン授業 第2回「明治維新編」

・探究学舎オンライン授業 第8回「建築編」

■お出かけスポット

・児玉神社(藤沢市)

・児玉神社(山口県)

・坂の上の雲ミュージアム(愛媛県)

・世界三大記念艦「三笠」(横須賀市)

このスポットは個人的に超おすすめです!日露戦争の海戦を全身で体感することができます。

・乃木希典のお墓(東京都・青山)

【編集後記】

いかがでしたでしょうか。

幕末の激動を経て近代化を推し進めていく日本が、未だかつてない脅威に立ち向かっていくストーリーは、2日ではとても語り尽くせないほど。

何事にも裏表、功罪があるように、登場人物たちの功績とは別に、戦争という歴史は賞賛できるものではないですし、繰り返すべきことではないと思います。

歴史の大きな流れの中で、ある出来事をどう位置付けるのか、どのように事実を学び、伝え、考えるのかということは、とても深く、難しい問いです。

そこに答えはないとは思います。

しかし、授業に登場した英雄たちだけではなく、日本のため、志を掲げて戦った数多くの人々が、当時支配されていた側の国々を勇気付け、日露戦争の勝利と併せて世界各国での独立運動に繋がっていったことは間違いありません。

皆、それぞれが信じた道を進み、それぞれの人生を精一杯生きたのです。

中には戦地に趣き、家族と離れ離れになった人もいました。

家族を失い、自身の命すらも失った人もいました。

そんな状況にあっても、人々が前を向き続けることができたのは、明治維新から脈々と繋がれてきた2つのバトンの存在があったから。

国を命がけで守りたいという先人の「志」と古き良き日本人の魂ともいえる「大和魂」が、当時の人々にも受け継がれていたのです。

グローバル化が進む昨今の時代において、愛国心のようなものは、少し冷めた目で見られることもあるでしょう。

また、歴史の捉え方についても明確な答えはなく、そこに対する議論が巻き起こることもあるでしょう。

ただ、そんな時代だからこそ一度立ち止まり、国のために戦った人々に、そっと想いを馳せる機会があってもいいのではないかなと思います。

未来の日本を想い、儚くも命の花を散らした先人たちの魂は、来たる春に咲く桜の元で、私たちのことを見守ってくれているのではないでしょうか。

(ライター:ホッシー)

いいなと思ったら応援しよう!