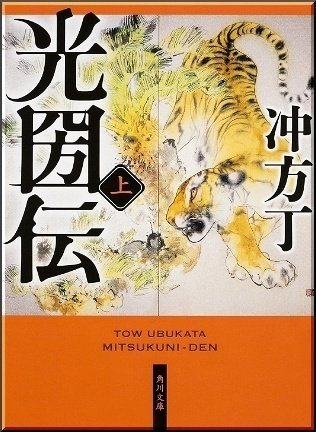

冲方丁「光圀伝 上」読書感想文

むずかしい人物を描いた小説。

水戸黄門だ。

むずかしい読書になりそう。

テレビ番組のイメージが強すぎる。

水戸黄門は全国を旅する。

葵の御紋の印籠をかざして、下々を土下座させて、高らかに笑うおじいさんのイメージが強い。

それは創作だとは知ってはいるが、いったんイメージがついてしまうとマズい。

読んでいる途中で、人生なんとかというテーマソングが浮かんできそうな気がしてならない。

しかし避けては通れない。

読書をするようになると、水戸光圀の名前はちょいちょいと出てくる。

『大日本史』と共に。

1600年代に水戸光圀によって編纂されたこの本が、幕末になって水戸藩の尊王攘夷運動に影響を与えたという。

そして無学者には疑問がある。

なんで、それほど水戸光圀は天皇を敬ったのか?

幕府からしてみれば、脅威の小さな芽ではないのか?

そのあたりが、なにかわかるかもしれない。

冲方丁で「うぶかたとう」

官本室には、冲方丁の本が3冊ほどあった。

“ おきかたてい ” だと勝手に思っていた。

読めない名前が、自分が知らないだけで実は文壇の大御所で、70歳か80歳くらいの作家だと思い込ませていた。

すると、それに比べればずっと若い。

1977年生まれ。

しかも、ライトノベルのSFから歴史小説まで幅広く書く。

いちばん最初に読んだ『麒麟児』もよかった。

幕末の名脇役の勝海舟を、わかりやすく描いた本だった。

それが一転したかのように『光圀伝』では文章が硬質。

いや、こっちのほうが発刊は早いから、あとになって軟化したのか。

いずれでも、文章のタッチは好きだなと感じた。

初出:単行本 2012年発刊

感想

上巻では、幼少から27歳までが描かれる。

1628年に水戸光圀は生まれた。

それからの時代は、ドメスティックな出来事が主で、それほどは劇的ではない。

若い光圀はやたら熱い。

悩みもある。

あちこちに反発もある。

出来はよくないが、周囲からの応援もあり、励ましも叱咤もある。

様々な人物との出会いがあり、別れも交じる。

少年から青年へと成長していく過程が描かれて、青春小説のテイストもある。

そして文事に目覚める。

文事の上級者として、天皇を敬っているかのようでもある。

上巻を読み終えて、水戸黄門のイメージは消えている。

ネタバレあらすじ

67歳の光圀の回想からはじまる

今、大きな円窓からは、植えたばかりの梅の木が見えている、とはじまる。

そうした一室で、水戸光圀は思い悩んでいた。

大老の藤井紋太夫を、手打ちにしたことだった。

30年仕えてきた家臣だった。

「なぜ、あの男を殺したのだろう」という苦悶から、光圀は回想する。

幼名は子龍(しりょう)といった。

生まれは水戸だったが、5歳のころに世子として江戸に移り、父親から鍛錬を受ける。

父親の頼房は、徳川家康の11男。

光圀は、徳川家康の孫となる。

この父親がスパルタだった。

あるときなどは、夜中に処刑された罪人の生首を取りに行かされたりする。

が、光圀は臆することなくやってのける。

決して、ひ弱なおぼっちゃまではなかった。

・・・ 藤井紋太夫の「なぜ?」については下巻の終わりのほうに持ちこされる。

10代のころに文事に目覚める

江戸時代の初期だった。

三代将軍・徳川家光となって体制が固まってきたころ。

長子相続の世襲により、上級と下級の武家社会の序列が形成されていく。

戦国が遠い過去の出来事となっていて、武士の立場も微妙に変化していく。

武断から文治へと、政治は転換していた。

戦で死ぬことからは解放されているが、武家の者としてそれでいいのかと、光圀は成長すると同時に悩みはじめる。

15歳になると、募らせていた悩みは不満に変わる。

江戸の市中が賑わっていたのと、血気盛んだったのが重なった。

身分を隠して徒党を組んで、派手な身なりで歩く。

喧嘩をすることも度々だった。

16歳になると、芝居小屋に通うことも、酒を飲むことも、遊女屋に繰り出すことも覚える。

17歳になったある日だった。

遊び仲間にけしかけられて、なりゆきで無宿人を斬る。

無宿人は血を流して、息たえだえになっている。

が、なかなかとどめを刺せない。

そこへ現れた男が、刀を抜いてとどめを刺した。

宮本武蔵と名乗る男で、その場では別れた。

どうしても気になって、居所を調べて会いに行く。

宮本武蔵には、相手を苦しめずに人を殺す術を教えられた。

それからは、遊び歩くことも減っていく。

司馬遷の『史記』を読み、感銘を受けたりもした。

みな生きてこの世にいたのだ。

どれほどのものが失われ奪われようとも、人がこの世にいたという事実は永劫不滅だ。

それだ、それこそが史書の意義なのだ、となにかを得る。

詩歌にも興味を抱くようになる。

手帳を持ち歩き、詩の着想や、そのときの思いを書き綴る。

これは生涯の癖となる。

「詩の天下をとる」と心に抱くようにもなった。

詩歌の上達のために、読書に励んで、幕府の講義にも出席するようにもなった。

20代になって解消された悩み

詩歌の面でも多くの人に知られるにまで上達したが、文化の中心はなんといっても京都だった。

京都の名が知れる歌人に、挑むようして詩歌を送りもしたが、天皇の師ともなる人物だと知りうろたえたりもする。

また、林読耕斉という同年代の者とも知り合う。

議論も挑むが、勝敗がつかずに終わる。

が、林読耕斉は家臣になることに決まる。

光圀には、長年の悩みがあった。

頼重(よりしげ)という兄のことだ。

今は、四国の高松で5万石の大名になっている。

本来だったら、兄が世子となるはずだったが、病身が懸念されていたので世子とはされなかったのだ。

その兄を差し置いて、光圀が水戸藩の世子となったことに、わだかまりというのか、自身の中でなにかちがうという重苦しさを抱いていたのだった。

その解決は、儒教が説くところの “ 義の貫徹 ” に求められていた。

このまま子を持たないでおこうと決めていた。

自身の義の貫徹のために、兄の子を養子として水戸藩を継がせたいという考えに至っていた。

が、27歳になると結婚することになる。

相手は、京都の公家の秦姫(たいひめ)だという。

断ることもできずに、頭を抱える光圀だった。

結婚はした。

そして彼女には、兄についての長年の悩みを打ち明けた。

兄の子を養子として水戸藩を継がせたいと話したのだ。

お兄さまとは、ゆっくりとお話がしてみたい。

そう言い出した彼女だった。