破壊的リハビリ

私は昔より絵を描かなくなった。

それはたぶん、線を引く意味を考えるようになってしまったから。

一手、一手が重い。「バランス良くしよう」という鎖が手に絡まっている。

さらに、

「大衆からどう見えるか」

「プロからどう見えるか」

といった過去の『他者評価型教育』の呪いで手が固まる。

特に、真っさらなキャンバスへの初めの一手は、まるで金縛りにあったかのようになる。

だが、こどもはそんなことを考えず、赴くままに描く。そうしてやっていること、そして出来上がる作品の素晴らしさに、私はいつも揺さぶられ、叩きのめされる。

キャンバスに何かを描けば、そこにエネルギー、つまり「意味」や「概念」が発生する。余白とかボリュームとか位置関係とか配色とか。いつからそんなことを無意識に考えてしまうようになったのか。

先日、息子と参加したヒョーゲンアソビのワークショップ『Tシャツに描く』。以前のnoteにも書いたこどもと参加必須のイベントである。

このワークショップの良いところは、制作中こどもにスタッフが付き添うので、こどもはこどもで、親は親で、別々の空間で独り制作に向き合えるところだ。

教室の向こうの方で、息子は意気揚々とTシャツに絵を描いている。かたや私といえば、黒のTシャツを選んだものの、やはり初めの一手が重く、手が動かない。

これは、リハビリである。

私がこのワークショップに参加する本当の理由は、私のこの「壊れた手」のリハビリのため。もちろんこどもへの良質な教育(アンチ他者評価教育)のためというのもあるが、まず第一に自分のためというのがあり、次いで将来息子がそうならないように、という思いがある。

このワークショップで共通しているルールは、目の前で起こる予想できない色や形、その表現の面白さや発見に感動することを大切にすること。

大人たちは「キレイ・汚い」「上手・下手」「正しい・間違い」など自分の物差しでこどもの表現をジャッジしがちなのではないか、と感じています。なるべくそのような「ジャッジ」のメガネをはずして他の人の目を意識せず、自分の発見とこだわりを追求して、内からでてくる表現を出してみる時間を過ごしてもらえればと思っています。そして、これは子どもにも大人にもぜひとも体験してもらいたいことです。

恐る恐る、探り探り、何とか最初の一手を越え、創作の流れに乗り始めた。

しかし次は「どこで切り上げるか?」という問題にブチ当たる。これは「バランス良くしよう」という鎖による弊害である。

もちろん、思うがままに好きに表現すればよいのだが、どうしても「Tシャツ」という概念としての見栄え(他人からの目線・格好良さ等)を意識してしまう。蓄積されたこれまでの社会的概念が創作の流れを堰き止める。

果たして如何にしてそれらを崩せるか。

結果。

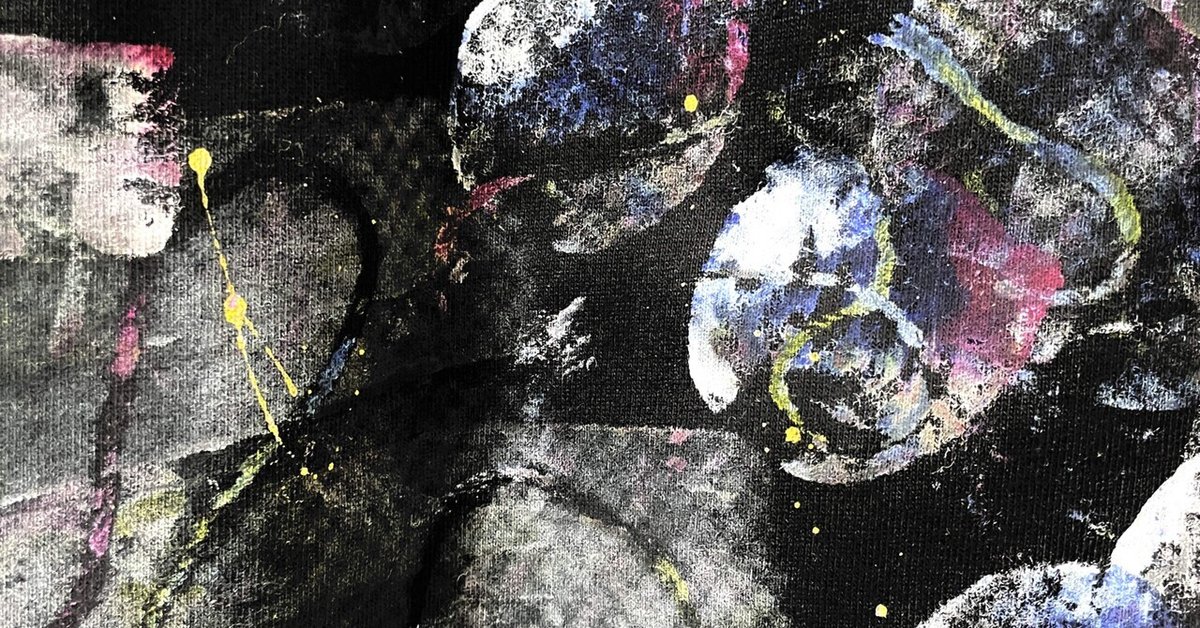

若干ごちゃっとなってしまった感が否めない。最初(一枚目の写真)の方がスッキリとして「Tシャツとして」は良かったかもしれない。

しかしこれは、スポンジに絵の具を染み込ませてTシャツに押し付けていくときに、スポンジの奥に染み込んだ色が徐々に出てきて、表面につけた色と混じって予想外の面白い色が出てきたり、毛糸の面白いラインをTシャツに転写したくなったり、切り株の固いスタンプを押す度にかすれていく表情が面白かったり、ついついそういう「あそび」に夢中になってしまい、結果的に出来上がったものだった。

そこには、出来上がった「モノ」とは別次元で、純粋に「概念」という硬い岩の一部を気持ち良くキレイに剥ぎ取ることができた、解体現場でひと仕事を終えた職人に近しい満足感がある。

息子は私のTシャツを見て「水族館みたいやなぁ」と言っていた。全くそんな意図で描いたわけではないけど、そう見えたらしい。

それが良いのか悪いのか分からないが(そもそもそんなジャッジをする必要がないが)、なんだか素直にとても嬉しかった。

どんな偉人より、こどもという「社会より宇宙に近い存在」にそう言ってもらえたことに、何かが赦され、ホロホロと解かれていく感じ。

そして、その言葉により、出来上がった自分の作品が次第に、不思議と愛おしく思えてくる。

まるで魔法のよう。

なんだろう、このやさしい世界は。

やっぱり、魅力的な作品ほど、観る人が勝手に色々想像できてしまうところがあるような気がしますね。

いい。