町田市小山田【大泉寺】

子たぬきを連れ、自転車でサイクリング。

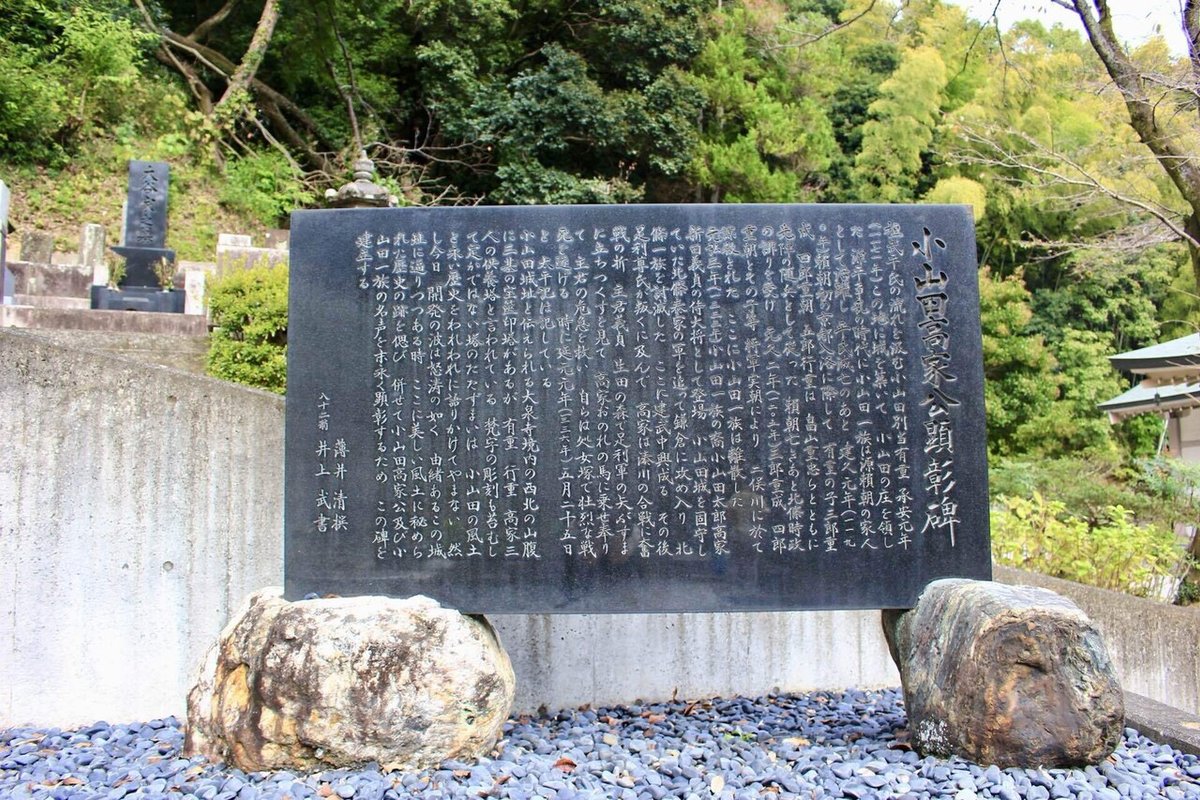

今回訪れたのは、東京都町田市下小山田町にある『補陀山・大泉寺』曹洞宗のお寺です、散策のレポをご紹介します。

大泉寺の前身に1227年創建され真言宗寺院「高昌寺」があります。

小山田行重が父の菩提寺として創建、のちに無極慧徹が有重の居館跡に

高昌寺を移し、改め曹洞宗の「大泉寺」としたのが起源とされています。

小山田氏の祖である小山田有重は桓武平氏秩父流

重弘の子で、有重は埼玉県嵐山町の畠山庄から来たとされます。

兄は畠山重能でその子が畠山重忠です。

蚊が娘を襲うので途中で撤収。

小山田有重は「吾妻鏡」に3回登場します。

子は稲毛重成と榛谷 重朝

元歴元年(1184)頼朝が甲斐源氏、武田信義の子一条忠頼を謀殺した時

有重と二人の息子の参加していた話や、元歴二年、平家方の平貞能が宇都宮朝綱(有重の義弟)のもとに突然あらわれ頼朝に命乞いをしてほしいと依頼する話などに有重の記述を見ることができます。

鎌倉御家人として頼朝に仕えた小山田有重

町田市『忠生地区』

1889年(明治22年)4月1日 、木曽村・上小山田村・下小山田村・図師村・山崎村・根岸村が合併し、南多摩郡忠生村が成立した。忠生とは、この地域が『太平記』に新田義貞の身代わりとして湊川の戦いで討ち死にしたという記述がある小山田高家に因んで、「忠義な人が生まれた所」であることから名づけられたという[6]。1958年(昭和33年)、近隣1町2村との合併で町田市となったことにより忠生の名称は一度消滅する。その後土地区画整理事業が進み、1978年に町名として復活した。

町田市の忠生には有重の子孫、高家にちなんだ地名が残るなど

町田を代表する氏族の一つが小山田家なのかもしれません。

近くには唐木田や鎌倉街道が点在し、この一帯を通して鎌倉時代の歴史を感じることができました。

小山田有重を足がかりに調べると、畠山重忠の乱、新田義貞の南北朝時代、さらに甲斐武田氏の家臣としての小山田氏へと歴史が繋がっていきます。こうして地域の歴史を辿っていくことで大きな流れに触れられるのだと実感しています。

鎌倉街道については追々学んでいきたいと思います。

山号:補陀山

宗派:曹洞宗

本尊:釈迦如来

創建年:室町時代中期

開山:無極慧徹

札所等:武相卯歳観音霊場四十八ヶ所第11番札所

所在地:東京都町田市下小山田町332

いいなと思ったら応援しよう!