【子育て】人間の及ばない、自然の奥深さを思い知った理科実験~「理科は感動だ!」日本一の理科教師の授業~#290

おはようございます、tamamioです(^^)皆さん、学生時代、理科は得意でしたか?私は教科の中で一番苦手なのが、理科でした。リケジョとか、憧れましたね~・・・。

今回は、そんな私が「面白い!」と思った理科実験と、尊敬する理科教師、そして自然の奥深さを知った出来事を発信します。

1 日本一の理科教師が贈る・かがくあそび

本日のおすすめ本はこちらです、ドン!

著者の小森栄治先生は、元公立中学校の理科教師です。小森栄治先生のポリシーは「理科は感動だ!」。そのキャッチコピーそのままの授業で、たくさんの生徒、そして教師を理科好きにしてきました。

在職中はソニー教育財団の賞を受賞されたり、テレビで取材されたりした、名実ともに「日本一の理科教師」です。

そして、TOSS教師でもあり、私も実際に授業を受けて感動したり、地域の理科教室の講師としてお越しいただいたり、なんと私も小森先生の中学校に行き、授業参観&学級参観をさせていただいたりしたこともありました。

そんな小森先生が、10歳までの子ども向けに楽しい科学遊びを紹介した本です。定番のスライムから、100%盛り上がる「飛ぶ種」、音の振動を利用した「踊るヘビ」など、本当に感動!しかも「きれい」!

お家時間が増えた今、ご家庭でもできる実験がたくさんです。

2 学期末・自由度の高い期間にすること

私は小学校教師です。学期末は、教科書の範囲も終わり、いわゆる「まとめ」の時期。国語や算数の授業なら、まとめのプリントをしたり、楽しい授業を追試したりして過ごす「自由度の高い」期間です。

さて、図工の範囲も昨日で終わり、来週の図工は何をしようかな、と思った時に、パッと浮かんだのが前述の『10歳までのかがくあそび』です。

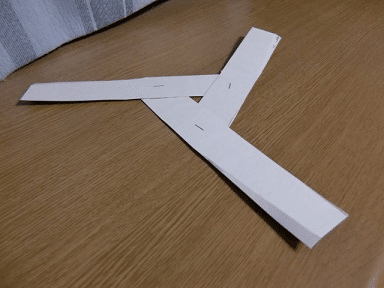

生活科で牛乳パックを使うので、その残りを利用してブーメランを作ろう!と思いました。

※これは私のアレンジで、小森先生のご紹介のブーメランとは違います。

3 ブーメランを投げるまでの「組み立て」

ただ、ブーメランを作る前にすることがあります。「ブーメランを投げる前の手首の使い方練習」です。

ちなみに、こうやって主目的までの道筋を作ることを、教師の世界で「授業の組み立て」と言います。小森先生の理科実験は、こういう「授業の組み立て」もしっかりしています。さすが!

さて、ブーメランを飛ばすときに手首を「くねくね」と動かすのですが、これが子どもには難しい。なので、ブーメランを作る前に、もう一作品作ります。それがこちらです。

「輪っか飛行機」と言います。このサイトの方は色画用紙を使っていますが、小森先生のは、普通のコピー用紙(A4かB5)です。

作り方はこのサイトを見ていただけると良いのですが、これで本当によく飛ぶのです!びっくり!

4 イミフ!ただの輪っかが飛ぶなんて

初めて輪っか飛行機が飛ぶのを見た時は、本当に「???」でした。「こんな輪っかがスーッと飛んでいくなんて、不思議!どういう原理?」

もう、意味が分かりませんでした。まさに「イミフ(=意味不明)!」そして、小森先生に直接尋ねました。

「どうしてこれが飛ぶのですか?」

すると小森先生はこう答えられたのですが、それがすごく衝撃でした。

「分かりません」

もちろん、小森先生がご存知ないとか、そういうことではないのです。科学の世界でも、これが飛ぶ仕組みが解明されていないのです。

一体どういう原理で飛ぶのかわからないけど、とにかく「飛ぶ」。ただそれだけです。(※質問したのは2018年なので、2021年の今は解明されているかも。)

5 本当に驚き、度肝を抜かれたことは・・・

もう、びっくりしてびっくりして、感動しました!

輪っかが飛ぶ、とか、そういうことよりも、「わかりません」という回答にです。

だって、21世紀で、テクノロジーも発達して、科学で多くのことが解決する時代に、こんな簡単な仕組みが「まだわからない」なんて!

人間には、まだまだ理解できない自然の原理があるんだ、と、世界の奥深さを感じた出来事でした。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!冬休み、お子さんと科学遊びに挑戦されるのも、楽しい思い出になると思います。

では、今日も素敵な一日を!ありがとうございました!

いいなと思ったら応援しよう!