芸大で工学を教えるということ

大学の前期が一区切りついたので、今日は教育について書いてみたいと思います。

私は、専門の一つである建築構造を大学で教えています。

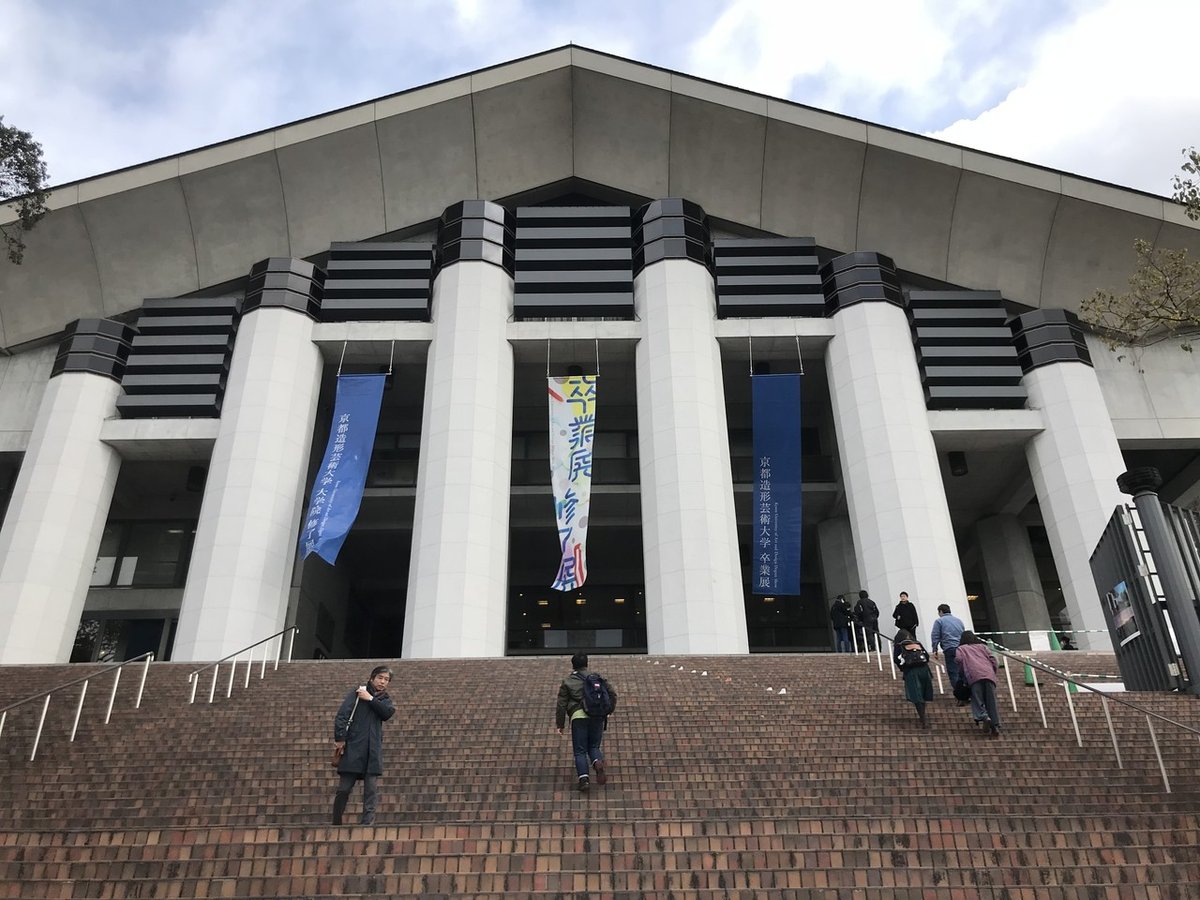

今のところ、京都芸術大学(旧 京都造形芸術大学)にて、講義系を3つ、演習系を1つ担当しています(最近、改名でいろいろとニュースになりましたね)。

環境デザイン学科という、建築やインテリア、ランドスケープを学ぶ課程で、設備は充実しています。ただし工学系の大学ではないため、建築構造を専門とするゼミはありません。

ぼくが最初に担当した2年生の「建築一般構造」という講義について、学科から与えられたミッションは、3つありました。

1. あらゆる力は最後には地球に流れる、ということを教え込む

2. 図面から立体的なストラクチャを想像する力を身につけさせる

3. 建築の現場で使う構造の用語を一通り覚えさせる

これらは、建築を学ぶ上で非常に大事な項目です。特に1番目の力の流れは、大学で習った上で実務をこなすことで、初めて身につくものだと思います。

講義では、学生に模型・CG演習をさせることで、手を動かしながら上記の3項目を見つけてもらっています。

さて、ここに私が個人的にもう一つ大事にしていることがあります。それは、

4. 技術との付き合い方を教える です。

高度な技術を使えば必ず良い建築になるかというと、そうではないからです。

たとえば、サイバーパンクという小説・映画のジャンルがあります。技術は進歩しているけど、人々は幸せになっていないという世界観ですね。

ブレードランナーや攻殻機動隊がイメージしやすいと思います。

学生は素直で、教えたことをどんどん吸収していきます。特に芸術系の学生は手を動かすスピードが速いです。

中には、覚えた技術を設計課題で使うことに専念してしまう学生もいます。

そして、その技術がかえって足かせになってしまうケースも・・・。

技術は、手段です。

「良い建築をつくる」という目的が最初にあって、それを成し遂げるための手段(=技術)という構図を忘れてはいけません。

私はこれを「技術リテラシー」と呼んでいます。

このリテラシーを身に着けておくことで、芸術への理解も深まると信じています。

少し難しいテーマではありますが、何とか大学の4年間でそのことを理解してもらえたらいいな、と思って日々講義に取り組んでいます。

コラムを書いた人:

東郷拓真 @Takuma_Togo

以下、運営している2つの会社(建築設計 / 文化施設の家具・建設業)