建築の集中と分散について

2回目の投稿です。東郷@Takuma_Togoです。

今回は、建築の空間と構造デザインの関係性について、実務的な部分をわかりやすくコラムにまとめてみました。

建築の構造を計画する際、私がよく意識することがあります。それは、「集中」と「分散」です。

例を挙げると、純粋なラーメン構造は必然的に「分散」型の構造となります。壁式構造であっても、幅の小さな壁を平面的にバランス良く配置した構造は「分散」型といえるでしょう。オフィスビルなどに昔から採用されるコア構造は、「集中」型です。

分散型

分散型は視界を塞ぐ大きな壁や斜材を必要としないため、フラットでヒエラルキーのない空間によく採用されます。KAIT工房(2008)やせんだいメディアテーク(2001)をイメージしてもらえると分かりやすいと思います。

まだまだ現代的な魅力のある構造形式ではあるものの、分散型では負担する力も分散させる必要があるため、柱の配置や部材のサイズに何かと制限がかかることに注意しましょう。

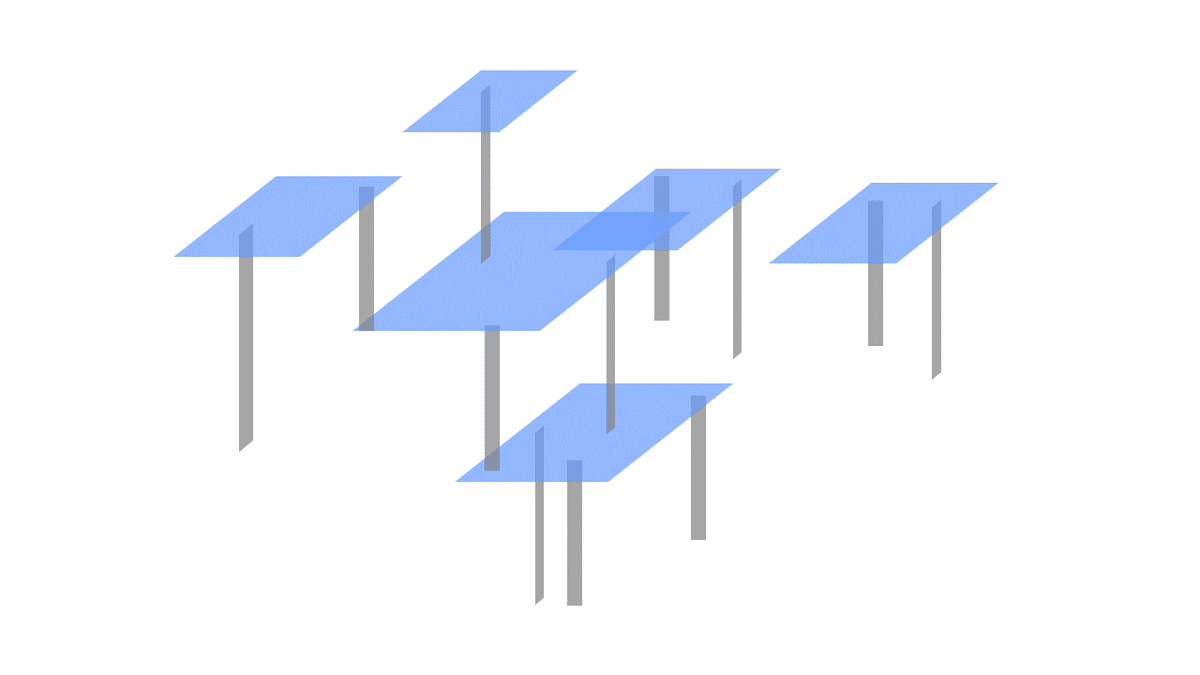

集中型

対する集中型は、コアとなる耐震壁を設け、そこまで水平力を流す形式です。

コアと言うとプランの真ん中に耐震壁があるオフィスビルのような平面を思い浮かべるかもしれませんが、それ以外に、外壁だけを固めた建築もここでは集中型と呼びます。

要は、どこかに剛性および強度が特段高い要素があり、その要素まで力を流していく形式のことを指しています。

集中と分散は二極対立ではないものの、一度剛性の高い要素を入れるとそちらに力が流れていくため、反復試行の後に集中型に落ち着くケースも多いように思います。

壁や柱だけじゃない、集中と分散

「集中」と「分散」は、床や屋根といった水平構面とも関わりが深いです。スキップフロアのようにスラブが分節される場合、全てのスラブが(XY両方向について)コアに接していれば悩む必要はありませんが、そうでない場合は耐震要素を分散型にして水平荷重を処理することも検討します。

床同士を斜材で繋いで力をコアまで運ぶと言う手段もありますが、スラブのずれから得られる空間の抜けに影響が出るため、よく検討が必要です。

おわりに

ここまで「集中」と「分散」について記述しました。先述の通り、この2つは必ずしも二項対立ではなく、むしろ「集中か分散か分からない」建築計画にもチャレンジしていきたいと思っています。

前回のコラムでも書きましたが、現代のものづくりにおいては「高度な技術だとしても、それを感じさせない」ことが魅力の一つです。

例えば、下の写真は集中でしょうか? 分散でしょうか?

壁が見えるものの、上部は抜けていて、何とも判断しづらいかと思います。

「集中」か「分散」か感じさせない、ここに一つの現代的な評価尺度があるのではと考えており、今後も注目していきたいと思っています。

コラムを書いた人:

東郷拓真 @Takuma_Togo

以下、運営している2つの会社(建築設計 / 文化施設の家具・建設業)