形態分析④:ラファエロの〈手法〉とマニエリスムの夜明け

0. 後期ルネサンスとマニエリスム

また長らくこの形態分析シリーズから遠ざかってしまったが、いよいよ今回から後期ルネサンスにおける「マニエリスム」という現代建築を考える上でもとても重要な様式の分析に入っていく。今回は盛期ルネサンスから後期ルネサンスへの移行を考える上でとても重要な画家・建築家、ラファエロに焦点を当てるが、その前にマニエリスムという様式の簡単な概説と、その土台となるこれまでの分析の総括をしておきたい。

マニエリスムとはイタリア語で「手法」を意味する「マニエラ」を語源とし、1520年頃から17世紀初頭までの絵画や彫刻、建築に見られる特徴を表した美術様式である。手法という語源が示唆するように、マニエリスムとは盛期ルネサンスに一つの完成形を迎えた「調和・均整のとれた表現」を様々な手法を凝らして意図的に崩していくことで新しい表現を達成しようとした芸術運動で、対象の歪んだプロポーションや非現実的な誇張表現、色彩の過剰な脱色などを特徴とする様式である。まずは以下の二つの絵画を見てみて欲しい。

Fig.1. "ヒワの聖母"、ラファエロ・サンティ(1506)

Fig.2. "長い首の聖母"、パルミジャニーノ(1534)

前者は盛期ルネサンスを代表する初期ラファエロの作品で、後者はパルミジャニーノ(1503-1540)によるマニエリスム期を代表する絵画の一つである。どちらも聖母マリアと赤子のイエスを描いているのだが、ラファエロのマリアと赤ん坊が現実の人間のプロポーションに極めて忠実に描かれ、三位一体を象徴する三角形に沿って対象が構成されているのに対し、パルミジャニーノのマリアは首が、赤子のイエスは胴体が異様に長く誇張され、明確な構成を持たずに自由に描かれているのがわかるだろう。色を比較してみても、前者はマリアのドレスや背景が違和感なく着色されているのに対して、後者は全体がフォトショップで色相と彩度を落としたような色合いで着色されているのがわかる。このように、人体や対象を均整のとれた美しいプロポーションで描写するルネサンス期の人間主義的な表現から、この均整をあえて崩すことで人体や対象を抽象化しつつ、より動きのあるダイナミックな表現を目指したのが後期ルネサンス、マニエリスム期の作品の大きな特徴の一つであり、この「動き」への傾倒がゆくゆくは17世紀初めのバロックへと繋がっていくのである。

さて、このような運動が巻き起こった背景にはまず当時の芸術家達の、盛期ルネサンスの完成された表現形式に対する頭打ちのような感覚があったのではないかと個人的には考えている。建築で言えばブルネレスキによる幾何学を用いたパースペクティブの発明から、アルベルティによる調和を目指したデザインの方法論が確立され、遂にはブラマンテによってこれらの理論が〈有機体〉としてはじめて一つの建築に統合され、もはやこれ以上発明の余地が無くなってしまうのである。そして発明がこれ以上期待できない時に芸術家達はどうするかというと、プロポーションやレトリックという手法を用いてデザインの〈統合〉を図る盛期ルネサンスの方法論を逆手にとり、今度はその手法のみを反復することで統合とは逆の〈解体〉へと向かうのである。そしてパルミジャニーノのマリアの首やイエスの胴体に見られるこの〈解体〉の表現によって、完成されて行き詰まった盛期ルネサンスの芸術を乗り越えようとするのである。マニエリスムは一言で言えば、芸術的手法の自己目的化とその反復によって成り立つ様式で、その創造的発明の無さから手法の退廃的な繰り返しに終始した芸術としての評価を受けることが多く、「マンネリ化」の語源にもなっている。

さて、こういった芸術運動の背景には当時のローマの社会情勢も強く反映されており、いわゆる盛期ルネサンスという区分は1527年に起きる「ローマ劫掠(ごうりゃく)」という出来事によって決定的な終わりを迎え、これ以降芸術家達のマニエリスム的態度が顕著に作品に現れるようになる。

Fig.3. ローマ劫掠(1527)

ローマ劫掠とは、神聖ローマ皇帝カール5世とローマ教皇レオ10世の対立によって皇帝軍がローマ市内を侵略し、殺戮や略奪のみならず市内の文化財や教会をも破壊し尽くすという悲劇的な出来事である。これにより、当時ローマに住んでいた多くの芸術家達は同じイタリア内のフィレンツェやウルビーノへの逃亡を余儀なくされた。すでに理想や真実を追い求める盛期ルネサンスの「完全無欠な芸術」に対して一種のコンプレックスを抱いていた芸術家達は、これらの創造物がいとも簡単に破壊されるという現実を目の当たりにし、ついに理想や真実を追求することに見切りをつけ、転じて理想の解体と現実の抽象化へと走るのである。このような背景から、この時期の作品は現実の世界に対する不信感のマニフェステーションと受け取ることもでき、この当時の芸術家達の何かネガティブな空気感がつきまとうのもこれらの作品の特徴だと個人的には考えている。

さて、ここまでマニエリスム期の芸術の特徴とその時代背景について簡単に説明してきたが、では建築においては実際にどのような「手法」が盛期ルネサンスまでの理論から抽出され、それらがどのようにマニエリスム期の建築の中で発展していくのか、これまでの分析を振り返りつつ以下の表にその流れをまとめてみた。

Fig.4. 後期ルネサンスまでの建築的手法の発展と継承

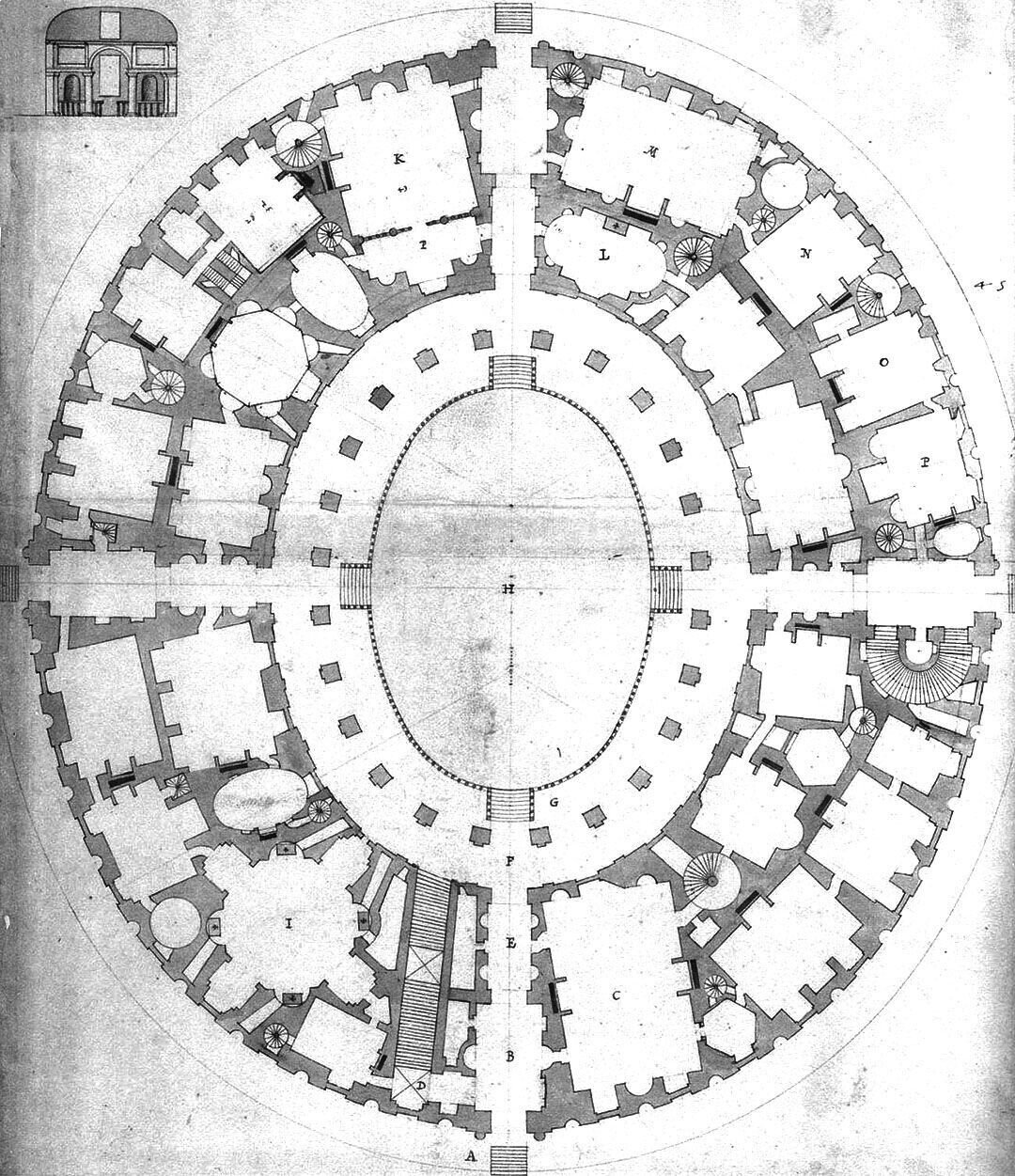

表からもわかるように、後期ルネサンスへの変遷を考える上では前回の記事でも書いたブラマンテによる3つの建築的発明と、そこから派生するいわゆるミケランジェロ派とラファエロ派という2つの流れがとても重要になる。まず前者のミケランジェロ派とは、ブラマンテによる修辞(レトリック)を用いた表現を発展させることで盛期ルネサンスの建築を乗り越えようとしたグループで、ミケランジェロ以降はヴィニョーラ、ジュリオ・ロマーノ(ロマーノはラファエロ派の要素も兼ね備えるがこれは後ほど...)などといった建築家へと継承されていく。一方後者のラファエロ派は、ブラマンテの非構造で比喩的(フィギュラル)なポシェと空間のプログレッションという2つの発明を主に発展させたグループで、後にパラディオによって空間の圧縮と解放というマニエリスム建築の常套手段として形式化されていく。そして第三の建築家であるセバスティアーノ・セルリオは、ブラマンテやアルベルティらが発明した手法を拡張/発展させ、それらを基に空想の建築カタログを「建築七書(Seven Books on Architecture)」の内の「第6巻(Book 6)」としてまとめることでマニエリスム的建築言語の総括を行う。

Fig.5. 「王の家」セバスティアーノ・セルリオ、建築七書第6巻より

さて、一般的にミケランジェロとラファエロはダ・ヴィンチと共に「盛期ルネサンスの三大巨匠」として知られているが、この二人の特に後期の仕事は自らが到達した「完成された表現」を乗り越えるべく、技巧や手法を重視したデザインへと傾倒していき、マニエリスム的性格を帯びていくようになる。そしてこの二人の偉大なアーティストの微妙な変化を後世の建築家達が引継ぎ、上で述べたマニエリスムの2つの流派として発展していくのである。今回はその2つの内のラファエロ派の特徴を、彼の作品に焦点を当てることで詳しく見ていきたい。

1. ラファエロ・サンティ

ラファエロ・サンティ(1483-1520)は前述の通り、盛期ルネサンス最高の芸術家の一人として数えられ、特に彼の最も有名な作品である、バチカン宮殿の部屋に描かれた「アテナイの学堂(The School of Athens)」(Fig.7)は見たことがある人も多いのではないかと思う。

Fig.6. ラファエロ・サンティ(1483-1520)

Fig.7. アテナイの学堂 "The School of Athens"(1509-1510)

Fig.8. バチカン宮殿「ラファエロの間」- アテナイの学堂(1509-1510)

このフレスコ画からもわかるように、ラファエロの絵画はまるで部屋から壁の中に空間が続いているかのように錯覚するほどの高い空間性を持っているのが特徴である。特にこの「アテナイの学堂」では、中心にアリストテレスとプラトンを据え、彼らを消失点としてマッシブなヴォールト状の仮想空間が強烈なパースペクティブを補強するように極めて完成度高く描かれている。これはブルネレスキーブラマンテと続いた"パースの構築"というルネサンスにおける一つの主題の完成形と言え、前回も紹介したブラマンテによる想像的エッチングからの地続きな発展が見てとれる。

Fig.9. パースを利用したブラマンテによる想像的エッチング(1481)

さて、ラファエロを考える際にはまさにこのブラマンテとの関係性がとても重要になってくる。フィレンツェ出身のミケランジェロやダヴィンチに対し、ラファエロはブラマンテと同じイタリアはウルビーノに生まれ、そこで画家としてのトレーニングを積んだ後、教皇にその才能を見出されバチカン教皇庁をパトロンに主な活動を開始するという、キャリアの観点からもブラマンテと非常に似通った生涯を送ることになる。サン・ピエトロ大聖堂の主任建築家だったブラマンテが1514年に亡くなると、教皇レオ10世はラファエロを後任の主任建築家に選び、1520年に亡くなるまで彼は建築家としてサン・ピエトロ大聖堂の設計に取り組む事になる。この事実からも、当時いかにラファエロが画家としてだけでなく、建築家としてもブラマンテの正当な後継者として期待されていたかがわかる。一方で、そのあまりにも早すぎる死(37歳で逝去)ゆえ、彼の建築作品はほとんど実現に至らず(もしくは未完)、研究者の間ではラファエロを建築家として認めるのは適切では無いとする意見すらある。そしてラファエロが建築をどのように考え、キャリアを全うしていたならどのような建築を実現していたかは、彼の残された無数の絵画から私たちが想像するしかないのである。そこで今回はまず彼の絵画を中心に見ていくことで、どのようにラファエロがマニエラ(手法)へと傾倒していったかを紐解いていき、そこでの発見を土台に後半からラファエロの建築的発明を考えていきたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?