伊勢崎市の縄文 「ヒミツの縄文土器☆大集合」より

群馬県伊勢崎市にある伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館の企画展「ヒミツの縄文土器☆大集合-伊勢崎の縄文時代のすべて-」(2024.10.11~12.22)に行ったところ、予想をはるかに超える規模と内容だったため、写真を中心に速報したいと思います。

伊勢崎市は群馬県の南部、前橋市の南東に位置します。考古学の分野ではむしろ古墳や埴輪で有名です。東京国立博物館で現在開かれている、「挂甲の武人 国宝指定50周年記念特別展 はにわ」にも、赤堀茶臼山古墳の家形埴輪など14点の伊勢崎市出土の埴輪が展示されています。

一方、伊勢崎市内には、三和工業団地遺跡、曲沢遺跡という縄文中期~後期の大規模集落など、縄文時代の草創期から晩期まで196ヶ所の縄文遺跡があります。出土した膨大な資料が収蔵されているものの、これまであまり展示の機会がなかったそうです。今回は資料館ではじめての縄文時代の企画展として、多くの未公開資料を含む453点もの資料が展示されました。

資料館のエントランスを入ると、いきなり企画展の最初のパネルが出迎えてくれました。玄関ホールから常設展示室にかけて、所狭しと縄文土器がひしめき合っています。

初公開の土器には赤いマークが表示されています。全体の1/3くらいは初公開だったようです。ひとつひとつの土器の型式名と出土遺跡、さらには出土位置までが明らかにされている点にも好感が持てました。

中期の土器は三和工業団地遺跡から出土したものがとにかく多いです。もしこの遺跡が標式遺跡の土器があったら「三和工業団地式土器」になるのかな、などと考えました。

常設展示室も4割くらい企画展が占めています。奥の方の土器はちょっと遠いですが、四方から色々な角度で土器が見られるのはありがたいです。

下:多縄文土器/五目牛新田遺跡

展示は草創期から時代順に並んでいます。

左:叺遺跡 右:北通遺跡

有孔だけど前期、有孔だけど浅鉢。縄文中期の有孔鍔付土器の前身となったそうです。

右:阿玉台Ⅲ式 深鉢 ともに三和工業団地遺跡

いわゆる「カッパ土器」の三原田式は群馬を代表する縄文土器の一つですが、「三原田・中峠式段階」という呼称には近年の解釈の変化が表れているように思います。三原田遺跡から三和工業団地遺跡まで約30kmの距離です。多数の三原田・中峠式段階が今回展示されていますが、見た目がカッパのような土器の出土は少なかったと説明頂きました。

右奥:阿玉台式 深鉢 いずれも三和工業団地遺跡

左奥の土器は勝坂式ですが、焼町土器のような刺突文が入った楕円区画が見えます。右奥の阿玉台式土器は勝坂式の要素も入っているようで、新巻類型に属するのかも知れません。

希少な道訓前類型の土器が展示されていました。道訓前類型とは、群馬や長野で出土する、鶏頭冠と似た4単位の突起を持つ火炎系土器の一種です。この土器は器形や頸部の対弧文が他の例と共通しており、口縁部に橋状突起で構成される鶏頭冠様突起の痕跡が見られます。

(岩宿博物館 「華開く!ぐんまの縄文文化 展示図録」より)

中期後半は加曽利E式土器が中心ですが、「えっ、これも加曽利E?」というような癖の強い土器が結構ありました。

珍しい加曽利E式の釣手土器です。中央の三つの点は顔なのでしょうか。市内で出土した唯一の釣手土器だそうです。

今回、最も気になった土器です。加曽利EⅢ式となっていますが、器形が樽型で縄文もありません。口縁部に連弧文が見られ、パネルでは連弧文土器として説明されています。一方、地文は目の粗い綾杉状ないし矢羽根状の沈線文で、胴部に縦方向の区画や波状沈線の懸垂文があります。以前の記事「なれの果ての縄文土器たち」で紹介した、終末期の唐草文系土器や曽利式土器の面影があるように思います。

この土器も縄文ではなく矢羽根状沈線文が使われています。ただしこちらは、普通の連弧文土器と同じく、途中でくびれる器形や二段になった連弧文を持っています。

一般に、加曽利E式土器は縄文中期後葉の土器で、EⅠ式~EⅣ式の4段階とされています。ところが本企画展では後期の土器として「加曽利EⅤ式」土器が展示されていましたので、学芸員の方にお話を伺いました。

加曽利E式土器が後期初頭の称名寺式土器と一緒に出土する事例が次第に蓄積されて、最近は加曽利E式が後期まで継続すると認められるようになったそうです。また、その時期の加曽利E式にはEⅣ式と異なる特徴があり、EⅤ式として区別できるとのことです。そうした新たな知識を踏まえて、今回は後期の加曽利EⅤ式土器として展示されたということでした。最新の研究動向を反映して展示をアップデートされる努力に頭が下がります。

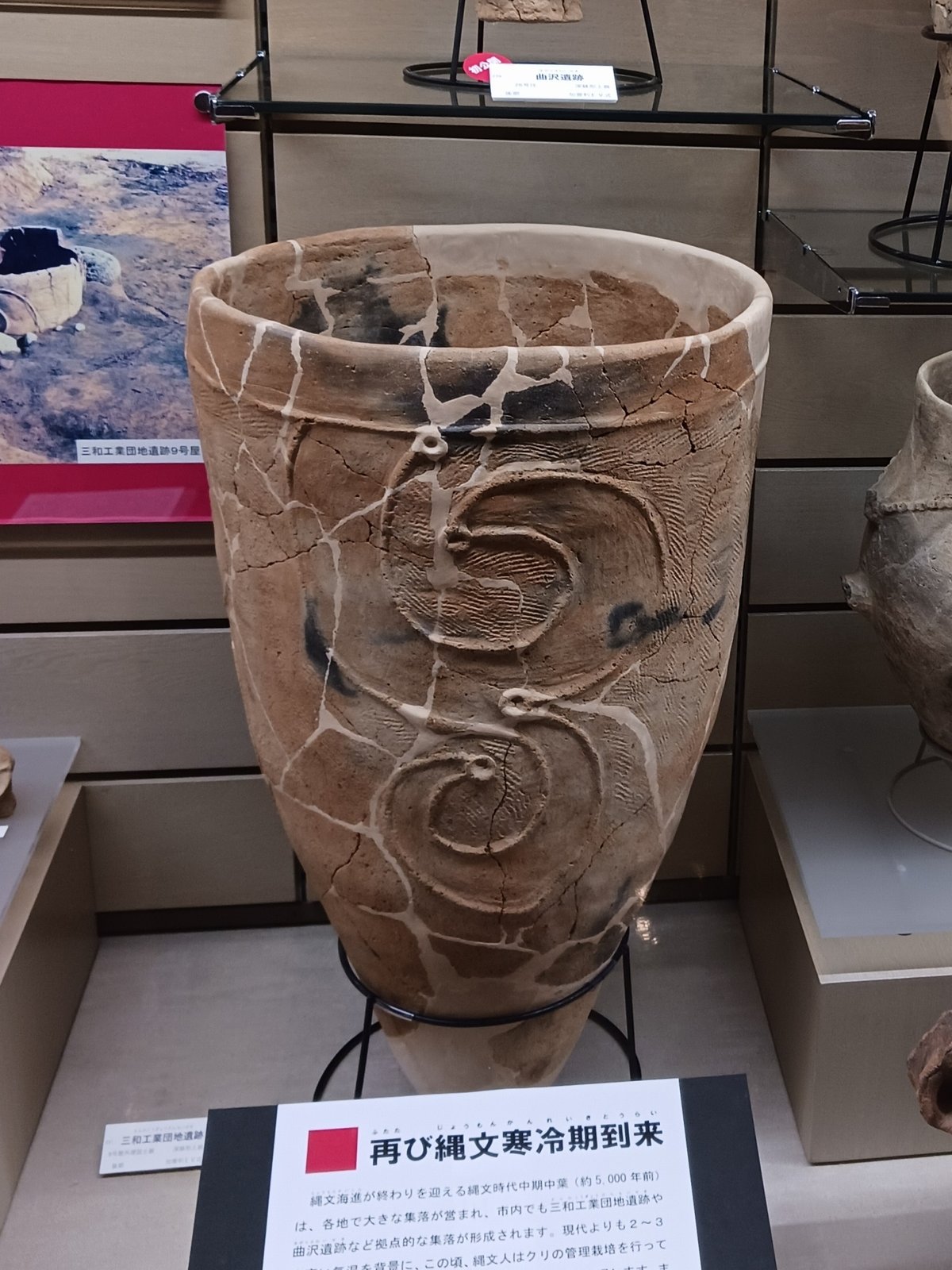

この土器は高さが90.6cmもあり、岩手県盛岡市の大木式土器に次いで日本で2番目の大きさの縄文土器だそうです。この土器をモデルに資料館のゆるキャラ「縄目のジョウ」が作られました。この土器も加曽利EⅤ式土器です。

本企画展では数多くの興味深い縄文土器をたっぷり堪能することができました。開催された伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館の皆様に深く感謝いたします。

最後までお読み頂き、どうもありがとうございました。

伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館

所在地:群馬県伊勢崎市西久保町二丁目98番地

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始・臨時休館日

開館時間:午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

料金:無料