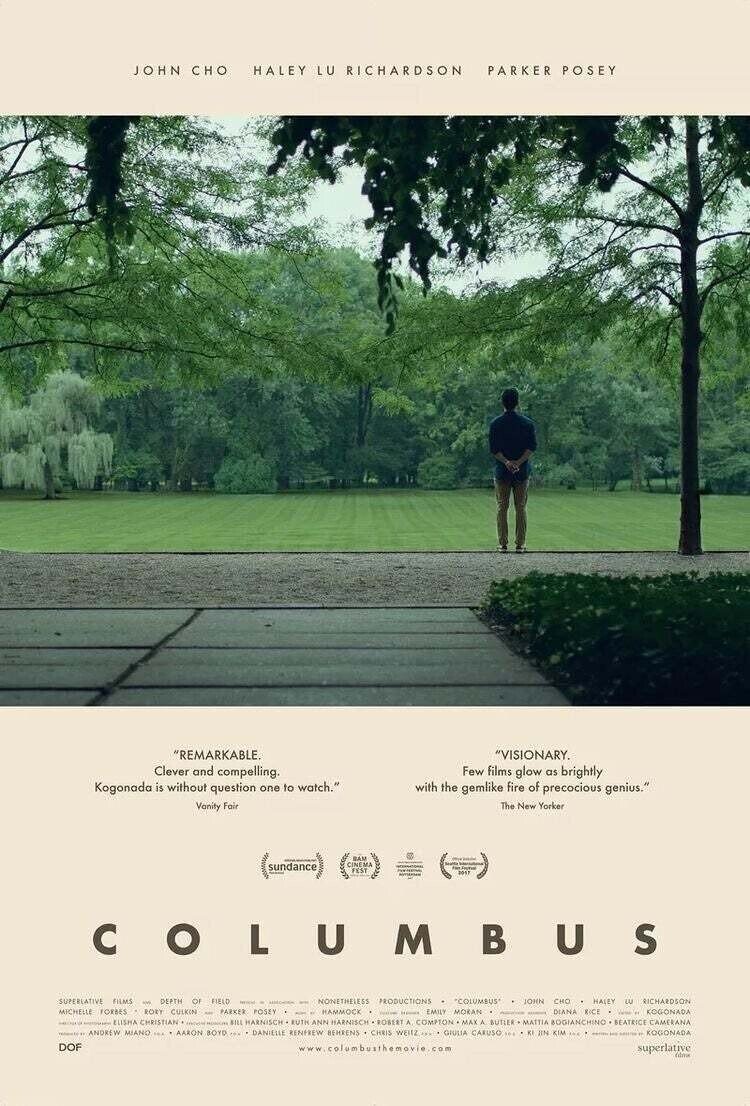

【映画コラム/考察】『コロンバス』(2017) コゴナダ監督「"場"としての建築と映画館」

『コロンバス』(2017) コゴナダ監督

※現在、Amazon prime video プライム会員特典で視聴ができます。

映画 『コロンバス』(2019)は、モダニズム建築の街コロンバスを舞台に、年の離れた二人の男女の邂逅を描いた作品です。本作のコゴナダ監督の名前は、小津安二郎監督作品の脚本を担当していた野田高梧氏からとられているそうです。

そして、この映画も、泰然とした時間と空間に、凝集した美とともに、閉じ込められたかのような感覚を味わえる作品になっています。

それは、ジョン・チョウやヘイリー・ルー・リチャードソンの落ち着いて表現された表情や声、心に沁みる単調な音楽、コロンバスの建築物を中心とした構図に、写真のように固定された映像が織り成す調和した空間であり、微睡みに溶け込むような至福な時間を過ごすことができる映画です。

また、劇的な場面は、ほとんどありませんが、全く飽きさせない、プロットのしっかりしたストーリーになっています。

一見、建築や親に対して対照的に向き合い方をしている主人公のジンとケーシーの二人ですか、二人に共通しているのは、親によってこのモダニズム建築の街コロンバスに閉じ込められていることです。

しかも、二人の心の傷になっているのは、他のものに夢中になって、身近で大事な存在である自分が後回しにされていたという過去です。まるで、コロンバスの街の人の多くが、身近過ぎて、街に多く存在する一昔前のモダニズム建築に興味を持っていないのと同じようにです。

そして、そのモダニズム建築を通して、二人は、優しい眼差しで、お互いを理解していきます。

ここで、ポイントになるのが、作中にも、度々出てきますが、モダンニズム建築を含む近現代建築が、なぜ人の心を捉えるのかという問いです。

モダニズム建築以前の大型の建築物は、持ち主の社交の場として機能や、財力・権力・身分などの優越的な立場を知らしめるためのものがほとんどでしたが、モダニズム建築は、利用する人のための機能や、建築材料の素材を重視するので、直線や曲線が多く、来訪者の心に直接、根源的な何かを訴えかけるような力があります。

例えば、単調な構図やガラスのカーテンウォールなどの特徴を生かして、見る人に、癒しや自由・解放、自然との調和などシニフィアン(記号表現)になることがあります。

言い換えれば、モダニズム建築に限らず近現代建築が、私たちを魅了するのは、強要されている虚構だらけの現実から解放してくれる場として機能してくれているからではないかと思うのです。

そして、映画の中のジンやケーシーにとっては、親(現実)からの解放・克服という、より具体的な役割を果たしています。

奇しくも、建築家として名を馳せたエーロ・サーリネンとエリエル・サーリネン親子の建築も映画の中に出てきます。

そして、上記の二人の他にも、デボラ・バーク、イオ・ミン・ペイ、ジェームス・ポルシェックなどの建築が出て来ます。個人的には、エーロ・サーリネン設計のミラー邸の庭が、とても印象に残りました。

そして、この映画を通して、コロンバスのモダニズム建築と同じような役割を果たしてくれているのが、映画館であることを、改めて認識させられました。

東浩紀氏の観光客の哲学や誤配の哲学にあるような別の現実を偶然に見つける機会を失わないためにも、ミニシアターのような貴重な空間を残して欲しいと強く願います。

※この記事は、過去に書いた内容を、再度、書き直して、掲載したものです。