東京国立博物館 総合文化展

お盆の上野恩賜公園、正直なめてました 𖤣𖠿𖤣

【2024.8.14 (𝙒𝙚𝙙.)】

トーハクこと東京国立博物館に行きました

お盆期間中で上野恩賜公園はいつにもまして多くの人で賑わっておりました

特に特に、外国人観光客の姿が多く目立ちました

現在、東京国立博物館では、

創建1200年記念

特別展「神護寺―空海と真言密教のはじまり」

内藤礼 生まれておいで 生きておいで

の企画展が催されておりますが

私が今回行った総合文化展は

一応常設展という枠組みになるのでしょうか

しかし常設展というには豪華すぎる…!!

だからこそ名称も常設展ではなく、総合文化展、なんですよねーきっと

上野恩賜公園内に数ある博物館・美術館の中でも、特に東京国立博物館に外国人観光客が殺到するわけもなんとなく納得できます

私は海外旅行の経験が数える程しかありませんが

他国にきて、博物館・美術館に行こうと思ったら、首都にある一番大きな、一番スタンダードな博物館を選ぶ方は多いのではないでしょうか

それを見越しているかのような、日本の歴史を黎明期から江戸時代までを満遍なく展示しているトーハクの総合文化展

本当に企画展にも見劣りしない素晴らしい充実感でした✧*

その中でも展示替えの関係で、どうしてもお盆期間中に行きたかった

本館2階の〈宮廷の美術 ―平安~室町〉の展示室に留まり

源氏物語の図扇面画帖 6点じっくり見てきたのです!!(なんと撮影可!!)

せっかくなので載せていきます

というか私が記録に記憶に残しておきたい

トーハクのHPを見れば展示品を見ることもできるのですが、さすがに今現在展示しているものが載っているので、展示期間が過ぎてしまったものはなかなかお目にかかれないかもしれません

《源氏物語図扇面》 室町時代

『源氏物語』54帖のうち、現在12場面が残る面の源氏絵です。金を多く用いた華やかな画面が目をひきます。画面には折れ跡も確認されることから、もとは骨を差し、扇として仕立てられていたと考えられます。作例の少ない室町時代の源氏絵として大変貴重です。

《源氏物語冊子》 室町、鎌倉時代

平安時代、紫式部より創られた「源氏物語」は同時代から人気を博し、後世においても数多く書写されました。当館には浮舟の巻を欠く計53帖が所蔵されています。

前半の17帖は三条西実隆(さんじょうにしさねたか)、飛鳥井雅俊(あすかいまさとし)等による室町時代の書写。

後半の36帖は鎌倉時代の書写といわれています。

《空蝉》

伊予介(いよのすけ)の妻・空蝉との逢瀬を忘れられない 17 歳の光源氏。空蝉と軒端荻(空蝉の義理の娘)が囲基を打つのを垣間見る。

今年の大河ドラマ「光る君へ」ガチ勢なので、一条天皇が藤壺の帖を読んだ今後、空蝉を読む日も遠くないなとはらはらどきどきしています……///

《夕顔》

乳母の病気見舞いに来た源氏。隣家の夕顔という女性を見初め、足繁く通うようになる。だがある夜、二人の枕元に女が立ち、タ顔は息絶えてしまった。

夕顔はモチーフとして取り上げられること多いですよね

偶然ですけど、この後日 渋谷・恵比寿にある山種美術館で夕顔を描いた絵を目にしました

有名な帖だけど、この帖のおもしろさを理解したのはもう少し後半になってからだった気がする

《蓬生》

かって源氏が通っていた末摘花の邸宅。そこには、源氏が須磨に引きこもった後、庇護を失って零落しつつも、源氏を待ち続けた末摘花の姿があった。

健気な末摘花の後ろ姿が描かれています

年齢を重ねるにつれて、末摘花の魅力、、というか紫式部が末摘花をどういう気持ちで書いたのか、なんかにとても惹かれて興味を持つようになってきた

《薄雲》

明石の君、源氏との間にもうけた姫君を源氏の正妻、紫の上に預ける。その後のある日、愛らしい姫君が外出しようとする源氏の衣をつかみ、一緒に外へ出ようとする。

なんでしょう…個人的に《薄雲》の帖なのか、この見立絵なのか、紫の上の不憫なかんじが否めない

なんだか写本の文字も、心なしか他の帖よりも線が細い文字で書かれていて、そんなわけないんだけど、紫の上のこころもとないかんじが伝わってくる気がして、、、

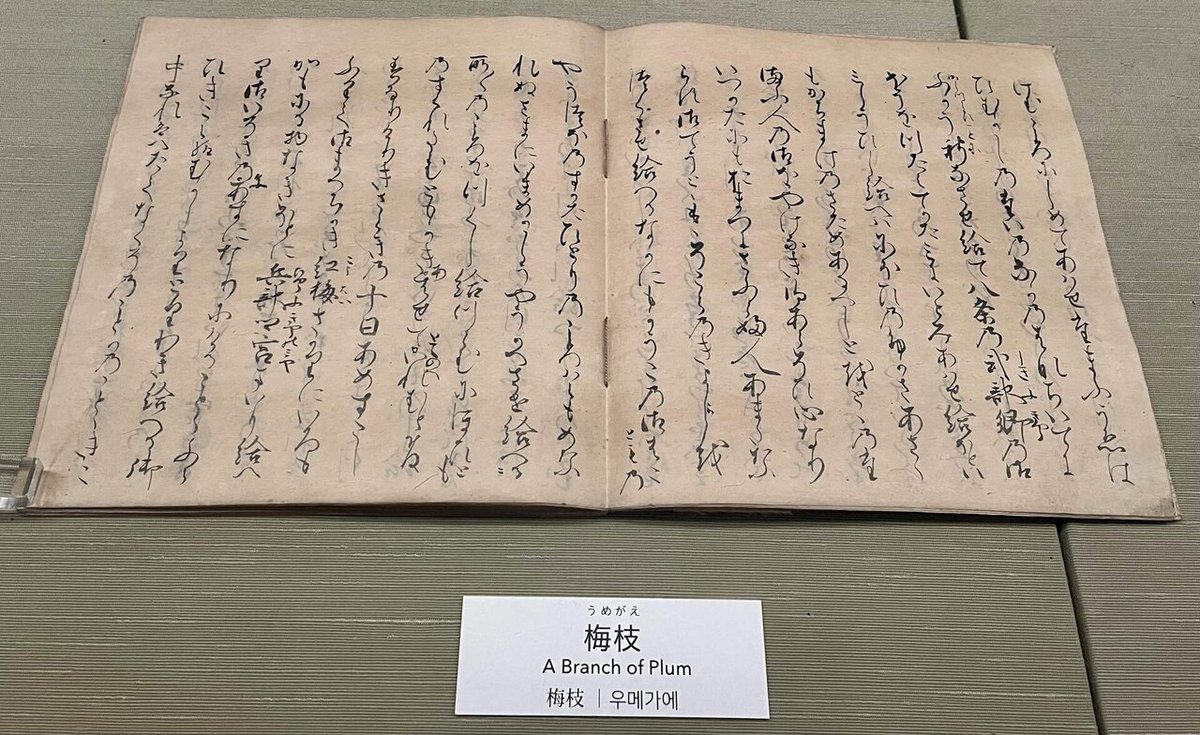

《梅枝》

梅の花の咲き誇る頃、成長した明石の姫君が入内することになった。源氏は薫香合を催し、蛍兵部卿宮(ほたるのひょうぶきょうのみや)がその判者となった。

画面は直衣と薫物二坪を贈られた宮が帰途につくところ。

《御法》

源氏最愛の妻、紫の上が病にかかり、紫の上の発願で法華経千部の供養が盛大に行なわれた。その夜、満開の桜の元、「蘭陵王」が舞われた。明石の中宮なども訪れるが、紫の上はこれが最後と別れを惜しむ。

《御法》の本文には

“むらさきのうえいみじう”のはじまりと隣の行に“病”という文字が見えて、源氏のこころしんどい帖がはじまる…

貴重な機会、見に行けて良かったです

こうやってこのトーハクの総合文化展は、いつ行っても自分の興味あるものがなんかしらあって、何度でも楽しめちゃう

今この総合文化展の内、江戸の浮世絵の展示室でも本当に見どころたくさん展示しています

浮世絵おもしろいですね~~もっと知りたい

最後にひとつだけ!

短い時間ながら私の目を引きドクン!と感じた葛飾北斎の『百合』を載せます

江戸時代・19世紀

横大判 錦絵

こんな絵も描くんだぁ~~~すてき~~~って思って気になった作品です

また行きたいな¨̮ ¨̮ ¨̮