Books, Life, Diversity #21

きょうもイントロなしで早速本紹介を。

「新刊本」#21

大山エンリコイサム『ストリートアートの素顔 ニューヨーク・ライティング文化』青土社、2020年

先にも紹介した大山氏による最新刊です。本書では個々のストリートアーティストたちの生活史を辿りながら、その創作の原動力を分析していきます。幾人かのライターとは実際に交流があり、自身の活動の場もニューヨークである大山氏だからこそ可能な本だと思います。私はストリートアートの知識がまったくなく、先入観で貧しい黒人の若者たちによる自己表現や闘争の手段として……、などといったステレオタイプな理解で終わってしまいます。けれども本書に描かれるアーティストたちの姿を通して浮かび上がってくるのは、彼らが様ざまな背景を持ち、様ざまなスタイルや戦略を持って活動を行っていたという事実です。私の研究上の興味のひとつは記憶や追憶の表現形式にありますが、本書はその多様な在り方について改めて気づかせてくれます。例えばドンディ・ホワイトであれば

ドンディは本名でライティングした。一般的にライターは、新しくタグネームを考案し、ストリートにかく。身元を隠して警察の目を逃れるためだが、同時に、現実の自分とは異なるアルターエゴを創造し、それを通して自己表現するためでもある。多くのライターにとって、親と暮らし学校に通う本名の自分と、新たに作り出されたライターとしての人格は乖離している。ドンディにはそれがなかった。戸籍上の本名はドナルドであり、ドンディは幼少期からの愛称だった。それはむしろ、この愛称こそ人格形成期の彼のアイデンティティに結びついていたことを教えてくれる。(p.124)

またレディピンクの場合であれば、

79年に恋人だった男の子が家族とプエルトリコに帰国してしまう。彼の喪失を嘆いたピンクは夏のあいだ、喪の作業のようにKOKEという男の子の名前を中学校の周辺にかいた。それが彼女にとって、最初のライティングだった。(p.131)

とあるように、アーティストそれぞれに異なる原風景がその創作の背後にあることが見えてきます(それだけではないとしても)。思想には確かに抽象化の過程が介在します。だけれども、それは個々の固有性を等閑にして良いということではありません。大山氏による本書のような優れた研究は、私のように頭で考えるだけになりがちな人間にとってはほんとうにありがたく貴重なものです。

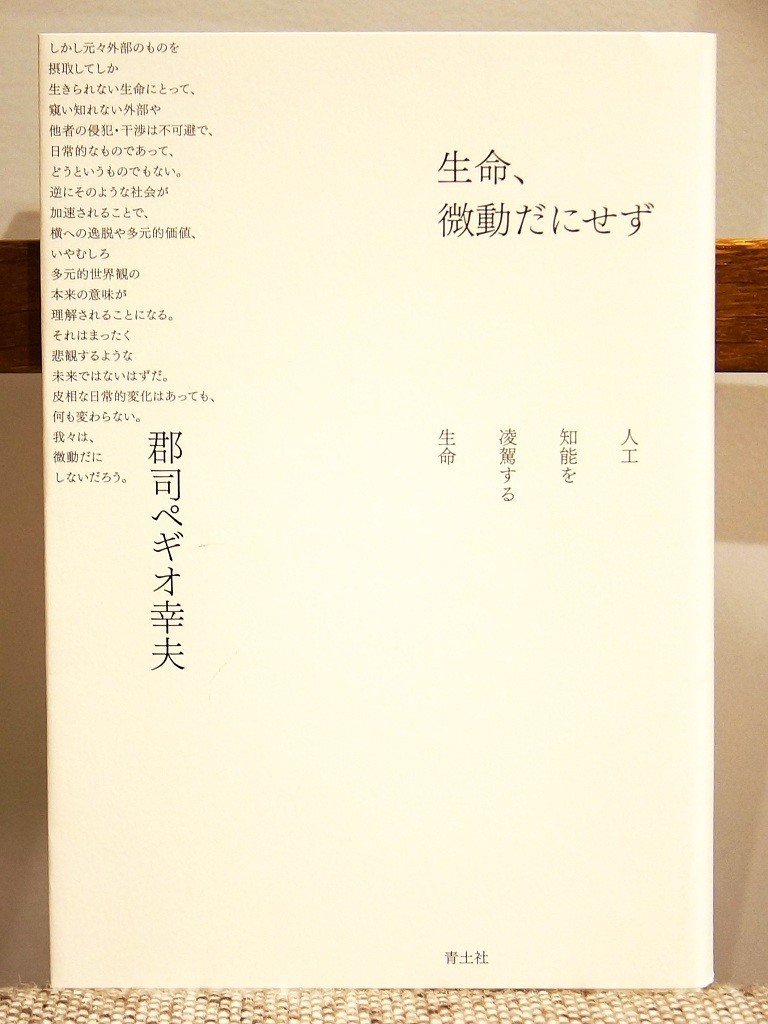

なお、美しい装丁は今垣知沙子氏によるものです。わあ凄い、この方たくさんデザインなさっていらっしゃいますね。ジュディス・バトラー、エルネスト・ラクラウ、スラヴォイ・ジジェク『偶発性 ヘゲモニー 普遍性』(竹村和子、村山敏勝訳、青土社、2002年)、郡司ペギオ幸夫『生命、微動だにせず』(青土社、2018年)は私も持っていますが、どちらもとても美しい装丁です。

「表紙の美しい本」#21

ジョン・アーヴィング『ピギー・スニードを救う話』新潮社、1999年(2刷)

私がもっとも好きな作家の一人で、これほどストーリーテリングの力を持った作家もそうはいないでしょう。新潮文庫でその素晴らしくも残酷で、暖かくも悲しい物語を容易に入手できますので、とてもお勧めです。でも人を選ぶかもしれません……。

本書は表題となった作品を含む短編集。タイトルも表紙も可愛らしい雰囲気ですが、実際に語られるのはアーヴィングが子どものころに体験した(ということになっている)ある悲惨な事件についてです。アーヴィングは――つまり物語のなかのアーヴィングは――七歳近くになるまで祖母と暮らしていたのですが、そこにはピギー・スニードと呼ばれているゴミ収集人がいつもやってきます。彼はその物腰やスタイルによって子どもたちに馬鹿にされ、そのようなあだ名を付けられているのですが、けれども祖母は常に礼儀正しく彼に接します。そしてあるときピギー・スニードの身に事件が起こり……。アーヴィングは、現実では救えなかったピギー・スニードを物語の中で救おうとすることが、彼が作家になった根源にあるのだと言います。

作家の仕事は、ピギー・スニードに火をつけて、それから救おうとすることだ。何度も何度も。いつまでも。(p.29)

私も物語が好きな人間の一人として、そして拙いながらも仲間と同人誌を作って物語を書いている人間として、これはとてもとても良く分かります。物語を書くということの根本には、救えなかった人、死んでしまった人を、再び甦らせ、あるいは永遠に生かしたいというどうしようもない強迫観念があるからではないでしょうか。そしてそこでは同時に、そのような物語論を語るアーヴィングに対する祖母による批判……というよりも身も蓋もない現実主義が、物語を作るということにつきまとう諦念と、そして少しばかりの可笑しみを思い出させるのです。

印象的な装画は寺田順三氏によるもの。装丁は例によって新潮社装丁室。どういう職場なのか非常に興味があります。

「読んでほしい本」#21

フィリップ・K・ディック『暗闇のスキャナー』山形浩生訳、創元SF文庫、1999年(6刷)

いまさら言うまでもなく、P・K・ディック、素晴らしい作家です。その生涯において乱雑にチープな作品を大量に残しつつ、その奥底にはつねに、読者の胸を打つ異様なまでに切羽詰まった願いが隠されています。映画化もたくさんされていますが、それをきちんと描けたものはほとんどありません。ちなみに私は、監督のリドリー・スコット本人がどう言おうが、ブレードランナーのディレクターズカットはまったく良くないと思っていますし、あの変更(というか本来の姿へ戻したこと)を褒めた映画評論家は全員信用しないことにしています(極論)。

ともかくこの『暗闇のスキャナー』はディック最高傑作の一つです。物語は、覆面麻薬捜査官であるボブ・アークターが、強力な麻薬である物質Dについて捜査するためにフレッドという偽名であるグループに潜入するが、やがて自身も置かれた状況もドラッグによって混乱と破滅の道を突き進んでいき……、というものです。まったく救いのない物語ですが、安っぽい意味ではなく、涙無くしては読めません。あるとき、割れた窓ガラスに嵌ってしまったネコを助けようと「完璧にイカれきったヤク中二人」と主人公が奮闘し、とうとうネコを自由にする話。あるいはドラッグ漬けの幻覚のなかで偶然ドアの向こうに「約束」された世界を見てしまった男の話。

「機会があるうちに戸口を入れば良かったんだよ」

「そいつには機会はなかったのよ。むしろ約束よ。来たるべきものの。遠い未来に来るはずの、何か善いものの約束。たぶんそいつが――」ドナは間をおいた。「そいつが死んだあとに来るはずの」

「そいつ、しくじったんだよ。チャンスは一回きり」ボブ・アークターは目を閉じ、苦痛と顔を流れる汗をやりすごした。[中略]

「いま見せてくれるのは予告編なのよ」ドナは彼に腕をまわしておもいっきり強く抱きしめ、ゆっくりと前後にゆすってくれた。「あたしたちが希望を持てるように」(p.335)

これを読んで、ふーん、という反応しかない人とは、私は友人にはなれないでしょう。これは私たち誰にとっても私自身の物語です。なぜか。それは、すべてを奪っていったドラッグに対するディックの強烈な憎しみと怒りが、もはやドラッグそのものではなく、運命に対する(この世では負けることが決定づけられた)人間の悲しみと怒りの次元に到達しているからだと私は思います。もしこれを読むことがあれば、作者あとがきまでぜひ読んでください。

この小説は、自分の行いのためにあまりにも厳しく罰せられた人々についてのものだ。みんな楽しく過ごしたかっただけなのだけれど、みんな道路で遊ぶ子供同然だった。仲間が一人また一人と殺されて――ひかれて、不具になり、破壊されてゆくのがわかっても、とにかく遊び続けた。おれたちみんな、しばらくはすごく幸せだった。すわりこんで、働きもせず、ヨタをとばして遊んでるだけ。でも、それは死ぬほどちょっとの間しか続かなくて、その罰ときたら信じがたいようなものだった。それをまのあたりにしても、まだ信じられないくらいだった。[中略]

追悼。これがおれの同志たちだった。それも最高の。みんなおれの心のなかに生き続けている。そして敵は決して許されることはない。「敵」は、みんなの遊び方のまちがいだった。みんながもう一度、何か別のやり方で遊べますように。そしてみんな幸せになれますように。(「作者あとがき」より)

私たちが物語を書き続ける理由は、もうこれだけで十分です。

この一連の記事では、出版支援として以下のプロジェクト/情報へのリンクを毎回貼らせていただきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?