Books, Life, Diversity #25

本当はもっと文学にも触れたかったのですが、最近は研究に必要な本ばかり入手していました。また書店巡りでもしながら、リュック一杯に小説を詰めて帰ってきたいですね。地位にも名声にも興味はないので、研究者もプログラマもやれなくなったら、畑で自給自足しながら小説を読んで暮らしたいものです。無理だな。というわけで第25回。

「新刊本」#25

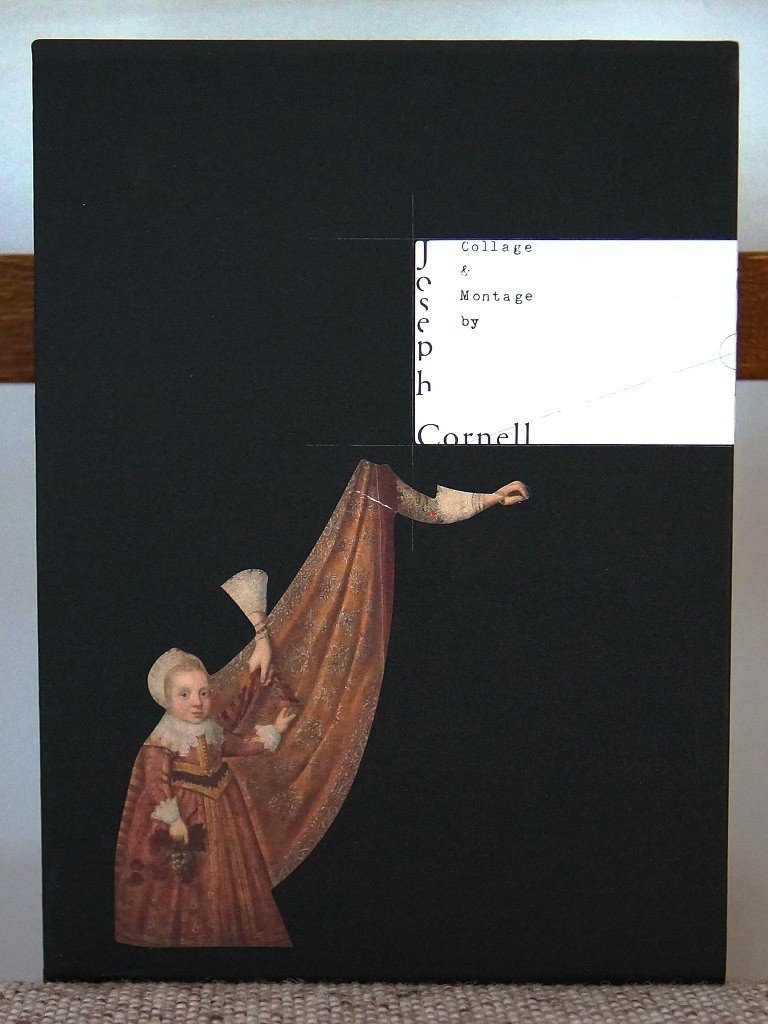

岡本想太郎、佐藤芙有、薮崎今日子、臼田桃子編『ジョゼフ・コーネル コラージュ&モンタージュ』フィルムアート社、2020年(3刷)

DIC川村記念美術館にて2019年3月から6月にかけて開催された「ジョゼフ・コーネル コラージュ&モンタージュ」展のカタログです。コーネルは好きな芸術家のひとりなので観に行きたかったのですが、ちょうど引越しでどたばたしていたために機会を逃しました。記念館の池にいるあの恐ろしいガチョウたちは元気でしょうか。

奥付には「カタログ」と書いてありますが、美しい装丁と写真、そしてジョナス・メカスによる文章など非常に充実した内容になっており、コーネルが好きな方は必携だと思います。プレゼントなどにも最適。表紙は三種類のうちから選択可能です。5/31までは送料無料キャンペーン実施中とのことなので、フィルムアート社からの直接購入がお勧めです。

【お知らせ】緊急事態宣言延長を受け、弊社の送料無料キャンペーンも5/31(日)まで延長することと致しました。一部ネット書店が書籍の在庫を絞っているなか、在宅中の皆さまに少しでも寄り添えればと思います。ぜひご利用ください。 #コロナに負けるな https://t.co/RDrCRJWWtT pic.twitter.com/PW36XnZAs6

— フィルムアート社 (@filmartsha) May 3, 2020

「表紙の美しい本」#25

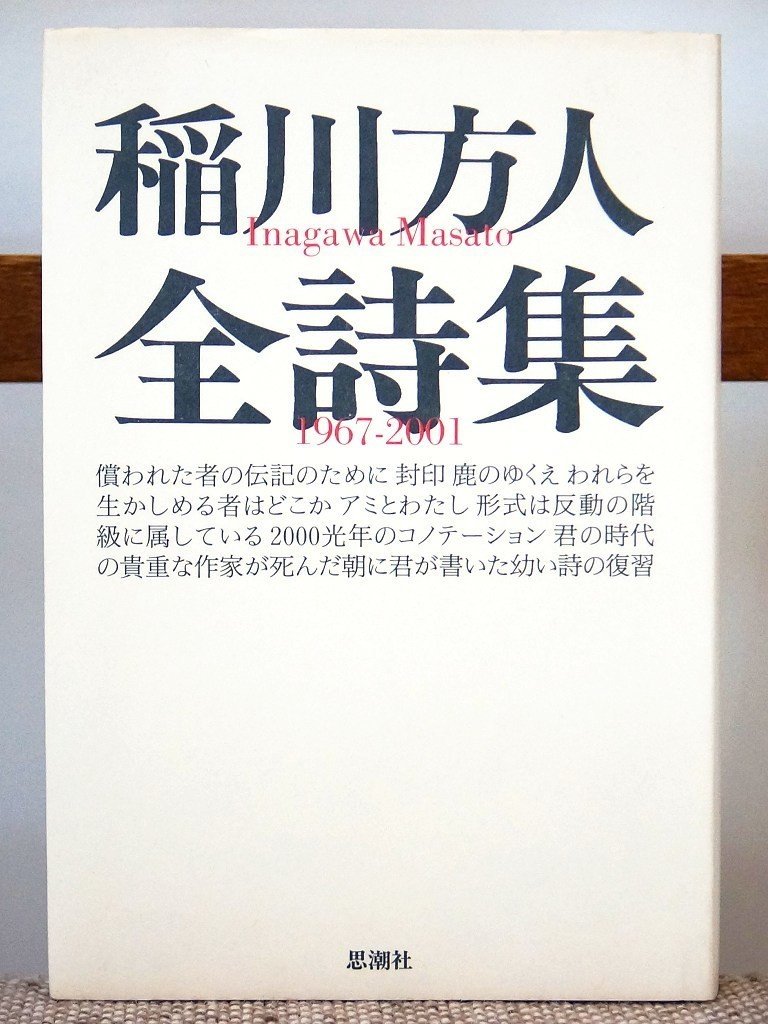

稲川方人『形式は反動の階級に属している』書肆子午線、2015年

私は基本的に散文型の人間で、詩はつねに不可解な異世界に在ります。それでも、うまくその理由を説明できないけれども読むと心が震撼する詩人というのは確かに居て、稲川方人氏はそのひとりです。『稲川方人全詩集』(思潮社、2002年)に収録されている(陸のくにを発っていこう)は何度読んでもその衝撃が薄れることはありません。こういう言葉を読むと、自分の書く言葉をもっと磨かなければと思うのですが、けれども難しい。

この『形式は反動の階級に属している』は、作者による「覚書」によれば「既刊詩集に与しない詩篇をふたつの「未完詩集」として編集し、「現代詩文庫」および「全詩集」(ともに思潮社刊)に収めたが、本書は、数篇の未収録詩篇を加えて再構成・加筆されたそのひとつである」とのことです。

挿画はユズキカズ氏、装丁は稲川氏自身によるもの。カバーを排した簡素で端整なデザインで、厚くしっかりした表紙が小ぶりな本書に存在感を与えています。普段私が買う本はカバーがあるものばかりだったので、無意識にそれが当然と思い込んでいましたが、改めてこういう作りの本を手にしてみると、本の本来の形ってこういうものなのかな、と腑に落ちる気がします。なお、表紙に描かれている男の子は奥付の右上にも描かれているのですが、そこでは台詞がついていて、これもとても良いのです。

「読んでほしい本」#25

G・K・チェスタトン『木曜の男』吉田健一訳、創元推理文庫、2000年(25版)

ブラウン神父シリーズで知られているチェスタトンですが、彼の魅力がもっとも伝わるのはこの『木曜の男』と『詩人と狂人たち』の2冊だと私は思っています。本書の主人公サイムはとある事情で警察官になるのですが、そこで指示を受け、無政府主義を掲げる秘密結社を調査するために、その中央会議に潜入します。その会議は、「日曜」と呼ばれている議長を筆頭に、「月曜」から「土曜」までの委員によって構成されており、サイム自身も「木曜」となり「日曜」の謎を追うことになるのですが……。

主人公サイムは(警官である以前に)詩人でもあるので、これはある種の美学についての物語でもあります。物語の冒頭、無政府主義者で詩人のグレゴリーと警察官で詩人のサイムとの間で交わされる詩についての議論がとても良い。私は詩人ではありませんが、書くということ、書くということを信じることを考えるときには、いつもこの二人の激論を思い出し、その狭間で悩み続けています。グレゴリーは地下鉄を例に挙げ、例えばヴィクトリア駅という行き先に必ず着いてしまうことの絶望を指摘します。そしてそれを滅茶苦茶に壊すことこそが、無政府主義者であり詩人である彼の信念であり美学なのです。他方でサイムは、むしろ地下鉄が闇の中で混沌に飲み込まれることなく必ずヴィクトリアに着くことこそが奇跡なのであり、無秩序に対する人類の勝利なのだと反論します。

「だから車掌が、ヴィクトリア、と叫ぶのは無意味なことではないので、それは僕にとっては勝どきなんだ。ほんとうにヴィクトリア、つまり、人間の勝利なんだ」(p.14)

敵と味方がひっくり返り続け、この日常と地続きだったはずの足下はいつの間にか悪夢のなかのように覚束なくなり……、という、推理小説の形を取ってはいますが幻想文学でもあり恐怖小説でもある本書は、本当に面白い物語はそもそもジャンルなど超越しているのだということを端的に証明しています。これ、何が凄いのかというのを伝えるのが凄く難しいんですよね。けれどもチェスタトンのずば抜けた奇才ぶりが全編に渡り異様な緊張感を与えており、これほどの読書体験はまずめったに得られません。

そして無論、ただ単に奇想天外というだけではなく、この世界の向こうにある真実を明かし(だからこそそこには恐怖があるのですが)、それでもなおそこで戦うこと――詩人でもあるサイムにとって、それは言葉を発することであり、詩を書くことであり、生きることであるのですが――の気高さを描いた、美しい物語でもあります。

「聞いてくれよ」とサイムが異様な声でいった。「君たちに、この世界の秘密を教えてやろうか、それはわれわれがこの世界のうしろしか知らないということなんだ。われわれは何でもうしろから見て、そしてそれはひどいものに見える。あすこにあるのは一本の木ではなくて、木のうしろなんだ。あれは雲ではなくて、雲の背中なんだ。すべてのものが前かがみになって、ひとつの顔を隠していることがわかるじゃないか。もしわれわれが前に回ることができたら、――」(p.215)

「僕にはいっさいのことがわかった」と彼は叫んだ。「なぜ、地上のものはすべて、他のものと戦わなければならないのか。なぜ、世界にあるどんなに小さなものも、世界全体と戦わなければならないのか。なぜ、一匹の蠅も、一本のたんぽぽも宇宙全体を相手にして、戦わなければならないのか。[中略]

われわれがくじかれたことはないなどというのは嘘だ。われわれは粉々にくじかれた。われわれがこの椅子から降りたことがないなどというのは嘘だ。われわれは地獄に降りて行った。われわれはこの男がわれわれを幸福だといいに来たその瞬間にさえも、忘れることができない苦しみを訴えていた。僕はこの男の言葉を否定する。われわれは幸福ではなかった。僕はこの男が告発した法のどの偉大な庇護者についてもそのことがいえる。少なくとも、――」

彼は横を向いて、その時、日曜の不思議な笑顔になった大きな顔を見た。

「あなたは苦しんだことがあるのですか」とサイムは怖ろしい声で叫んだ。(p.231)

極めて恐ろしい物語でもあるのですが、凄まじく加速していく最後の最後に訪れるラストシーンは、真実を視る旅程として宇宙が一巡した後のような穏やかさに満ちています。読んで絶対に後悔はしない、というよりもこれを読まずに文学は語れないほどの驚異的な小説です。文庫本で入手しやすいですし、ぜひ。

この一連の記事では、出版支援として以下のプロジェクト/情報へのリンクを毎回貼らせていただきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?