Books, Life, Diversity #11

仕事が在宅解除されると、往復で5時間半を超す通勤がまた始まります。憂鬱ではあるのですが、ここしばらく買い込んだ本を読む時間ができると思えば、それはそれで良いのかもしれません。スマートフォンを持っていないので、電車の中では妄想に耽るか本を読むかくらいしかすることもなく。というわけで第11回です。

「新刊本」#11

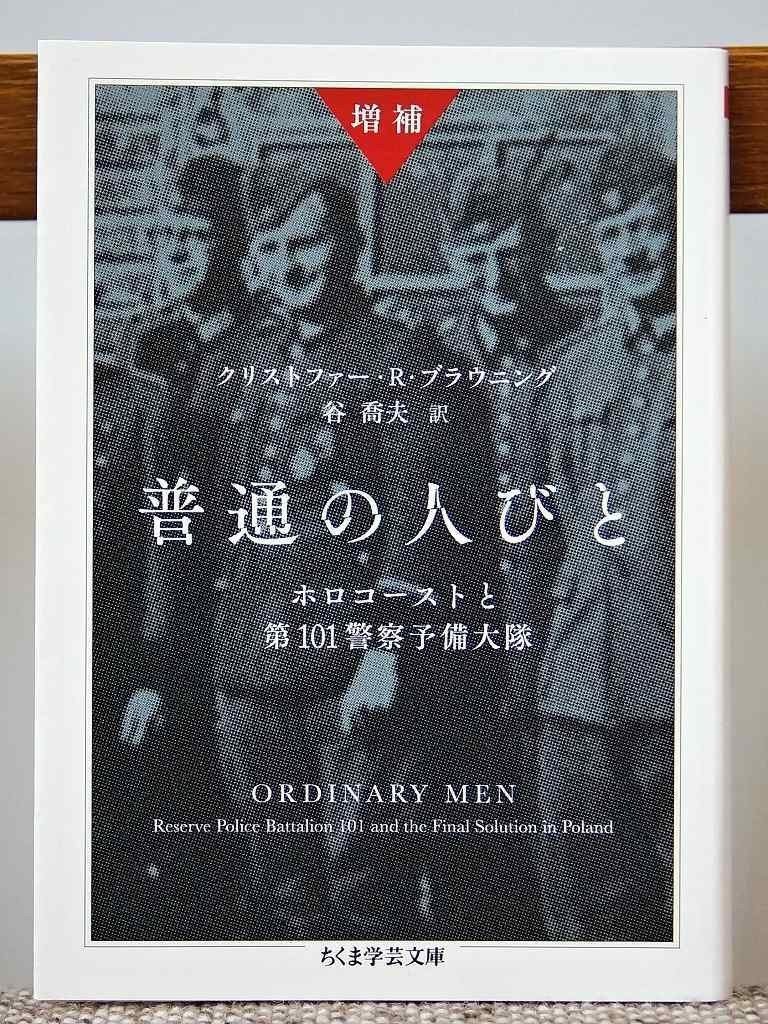

クリストファー・R・ブラウニング『増補 普通の人びと―ホロコーストと第101警察予備大隊』谷喬夫訳、ちくま学芸文庫、2019年

私たちと何も変わらない、普通の職につき普通に暮らしていた人びとが、あるとき警察予備大隊に召集され、やがて途轍もない虐殺の実行に加担していく……。この恐るべき事態は何故起きたのでしょうか。無論、その結論として、単一の原因があってそれをどうこうすれば防げたなどという単純な構図が明らかになるわけではありません。ナチによる大量虐殺の原因をヒトラーの一貫した意志に求める「意図派」と、複雑で多様な要因の相互作用の結果に求める「機能派」との間で、著者のブラウニングは自らの立場を「穏健的機能派」とします(「訳者あとがき」による)。多くの資料を慎重に検討しながら101大隊の辿る道を追い、その変遷を分析するブラウニングは確かに穏健的機能派と思えますし、その議論は極めて説得的です。本書に対するゴールドハーゲンによる批判への再批判である「あとがき」も必読です。私自身、「抹殺主義的反ユダヤ主義」によって人びとが喜んで虐殺に加担したというゴールドハーゲンの単純な見方には同意できません。そしてだからこそ、翻っていま私たちが生きているこの社会を考えると戦慄せざるを得ないのです。単純にこれがこうだから、という単線的な何かを超えて、生活のあらゆる側面からひたひたと迫ってくるものが確かにあるし、その頂点が重なったとき、私たちはそれでもまだ普通の人びとでいられるのかどうか……。どこかに特殊で異常な何かがあり、自分はそれとは無関係だなどと油断してはいけないことを、改めて感じます。よく見ると「普通の人びと」というタイトルに断線が入っているデザインも秀逸。

「表紙の美しい本」#11

HAPAX編『HAPAX 12 香港、ファシズム』夜光社、2020年

2013年にHAPAX 1が出版されてからすでに7年間継続している雑誌ですが、非常に尖ったデザイン、内容を維持し続けています。などと偉そうなことを言いつつ最近までこの雑誌の存在を知らなかったのですが、恐らく、それも理由の一つなのではないでしょうか。出たときにわっと平積みになるような雑誌は、そういった状況が長く続けば続くほど、どうしてもある種の権威を帯びていってしまうし、そうすると雑誌のタイトルだけがどこか偉そうに浮いてきて、もうデザインは死んでしまう。無論、それが単純に悪ということではなくて、いろいろな立場のそれぞれに権威を持った雑誌があって、それがそれぞれに戦って……、というのは健全な状況でしょう。ただ、やはりデザインというものは、権威や権力とは離れたところになければ生命を持ち得ないのではないかと私は思います。極論かもしれませんが。あと、実はこのHAPAX、出るたびに平積みになるほどの売れ筋だったら本当に申し訳ないです……。

装丁を誰が担当しているのかが雑誌中の情報ですとよく分からなかったのですが、毎号毎号が素晴らしいデザインです。

「読んでほしい本」#11

ジェイ・マキナニー『ブライト・ライツ、ビッグ・シティ』高橋源一郎訳、新潮文庫、1991年(2刷)

ニューヨークの一流出版社に勤め、結婚した相手は名の通ったモデルになり、毎晩パーティに呼ばれてはドラッグに溺れる。主人公は傍から見ればそんな生活を謳歌しているヤッピーですが、けれどもその内実はすべてが破綻しかけており、どこにも救いの手がかりはなく、落ち続け追い込まれ続け……。この社会の虚飾を虚飾と知りつつそれに惹かれ、にもかかわらずそこから落ちこぼれてしまった誰かにこそ読んでもらいたい「80年代アメリカ青春文学の金字塔」。この小説の最大の特徴は主人公が「きみ」として書かれていることです。「またここへ来てしまった。きみは何もかも台無しにしてしまった。もう行く場所はどこにもない」(p.23)。けれどもそれは単に技巧的な問題ではありません。訳者の高橋源一郎も書いている通り、これはこう書くより他ない、読者と直接取引をするためにどうしてもそう表現せざるを得なかった必然的な手法なのだし、だからこそこの物語は私たちの心に直接刺さるのです。

彼女はあてもなく彷徨いだそうとしていた。目は半ば開いているだけだったが、どこかを見つめていることはきみにもわかった。寝室の窓に光が漲りはじめていた。「パパ」彼女は言った。「そんなところで何をしているの?」「ママ?」しばらくの間、彼女は黙っていた。突然、彼女は目を大きく開けた。握っていた手から力が抜けた。「もう痛くないわ」彼女は言った。よかったね、ときみは言った。部屋の中に向かって、光が一斉に入ってきたようだった。「もう少し手を握っていてくれるかい」彼女は尋ねた。「もちろんだよ。ずっとね」「よかった」彼女は言った。「一人にしないで」(p.242-243)

「80年代アメリカ青春文学の金字塔」とはありますが(そしてこれは私が知る中でももっとも優れた紹介文の一つですが)、私たちはここで描かれているような世界観から遠く離れたわけではなく、むしろより深く、意味の分からない勝ち負けという価値観に支配された社会に生きるようになっています。適応して暮らせている方が異常なのでしょうが、けれども、不適応を起こした私こそが正常だ、などという言葉にもまた意味はありません。文学(小説)の力は、その物語を通して、世界を再認識し、自己を再生していく伴侶となってくれるところにあると(少なくともそれが力のひとつなのだと)私は思いますし、そこにこそ救済があるのだとも思います。きみの魂の再生を予感させるラストシーンは本当に美しい。

なお、本書はマイケル・J・フォックス主演で映画化されており、これも名作です。マイケル・J・フォックスはコメディ寄りの演技俳優として有名かもしれませんが、実際には本来の意味で名優です。『愛と栄光の日々』、『カジュアリティーズ』と並び、本作は必見。

この一連の記事では、出版支援として以下のプロジェクト/情報へのリンクを毎回貼らせていただきます。