「無意識へのシナリオ」-人間とテクノロジーの共存方法を考えるための思考-

お読みいただく前に

本記事は2008年から考えてきたことを少しずつ書き続けてきた内容で2015年に完成し、大阪グランフロントで行われた35歳以下の若手建築家の展覧会に出展。2018年にnote用にまとめたものです。2008年から2014年まで考えてきたことをまとめた内容になりますので、現在の仕事紹介とは相違があったり、少し既視感のある内容も含まれているかもしれません。題材も建築を選んでいますが、多くの分野に精通する内容になっていると思います。

本来は有料記事でしたが、期間限定で無料公開させていただきます。

この記事に出てくる私の仕事の方法論は独自の見解であり、すべての人に当てはまるわけではありません。しかしこれからのビジネスなどの世界で生きていく上で少し参考になるかもしれません。

当時考えていたことの概要

・テクノロジー時代に人間の創造性をどの様に生み出すか

・テクノロジー時代だからこそアートとクラフトで自分をコンテンツ化する

・テクノロジーとどのように共存するか

・人間は無意識までデザインするようになる-与えらえてからどうするか-

・これからは作れる人が重要になる

本記事最後の「これから」に、現在私が活動していることが少し紹介されています。そこでは

・独自の経済を持つ人で力を合わせよう-超格差社会と生き抜く方法-

が書かれています。

さらに「無意識へのシナリオ」は、大阪グランフロントで行われたUnder 35 Architects exhibition 2016(若手建築家の展覧会)でも展示しました。

7000人を超える来場者があったと聞いています。

読んだ!という方もいらっしゃると思いますが、少し加筆していますので、さらに楽しめる内容になっているかと思います。

以前、以下の記事を書きました。

簡単に要約するとテクノロジーの進化によって人間は多くの場面で「与えらる存在になる」ことを予見し、自然や無意識といったものに与えられるデザインを生み出すことを自分のオリジナリティにしてきたという内容です。

僕は約2008年からテクノロジーの進化に魅了されながらも、その進化の恐ろしさを感じて、自分の仕事や今ではよくポジショニングと言われますが、立ち位置について考えてきました。

内容は建築展への出展でしたので建築家としてが主題になっていますが、すべてのビジネスマンやクリエイターついても言えることだと思います。

そして以下の記事にも繋がります。

この思考の原点が「無意識へのシナリオ」です。

無意識へのシナリオ

はじめに

デザイナーや建築家などクリエイターは社会の変化に大きな影響を受ける。日本でいえばバブルの時代には多くの建築家が建物を設計し、日本や世界に多大な影響を与えてきた。しかしバブルの崩壊と共に今もなお建築家の仕事は減少している。

私は2008年提出の修士設計において「情報だけで都市を設計する」という提案をおこなった。設計対象に対して人間的なマニフェストを捨て、3年間隔週で対象地域のワークショップに参加・企画するなど、調査から得られる情報だけで都市計画をおこなった。それはまるでビックデータを活用したAIのように。

その手法は世界的建築家のレム・コールハースの影響を大きく受け、AMOでおこなわれている情報収集やデータ解析を参考にし、日本の経済状況や人口、地域の問題など大小さまざまな情報を収集し、それらをシナリオにまとめ、制作提案までおこなった。

その情報の中には、当時20年後(2028年)には、目に見えて少子高齢化が進むことや空き家が多くなることなど建築家やデザイナーなどのクリエイターにとっては悲観するべき問題が多く含まれていた。

2008年当時、22歳だったデザイナーや建築家を目指す私にとって、どうすればデザインや建築という分野の可能性を広げられるのか、自分自身もどうすれば生きていけるのかを考えるきっかけとなった。

さらに収集した情報の中にあった歴史が職種の変化についても教えてくれた。

一昔前、住宅を設計していたのは大工や棟梁だった。しかし、今は建築家が家を設計する。職種は時代と共に変化するのだ。今から数十年後、どんな職種の人間が「建築を創造」しているのだろうか。

もしかすると建築家は技術者となって、他分野のクリエイターに設計の主体性を奪われているのかもしれない。情報はそんなことまで教えてくれたのだ。その中で自分らしいデザインや建築、デザイナーや建築家の可能性をどう構築するかを考えながら、22歳からの12年間を過ごしてきたように思う。

始まりの物語

後輩「渡辺さん、なんでソファーについてなんか勉強してるんですか?」

渡辺「ん〜だってお前、これからはそういう時代だろう。」

後輩「そういう時代?」

渡辺「ん〜知性イコールビジネスなのよ。」

後輩「知性ねぇ、まぁ熱心なことは良いことだけど、タクシードライバーの僕たちには関係ないような気もしますよ・・・。」

渡辺「いやいや。だってお前、自動運転なんか開発されて運転手の俺たちの仕事どうなっちまうんだよ。まだまだ三十代だぜ、俺たち。」

後輩「だからってソファーとかこの生地が座り心地が良いとかより、運転の技術や接客能力を上げた方が良いんじゃないですか?」

渡辺「バカ!時代が変わると職種も変わるんだよ」

後輩「職種がねぇ・・・、でも海外の宗教の勉強なんかしてるから中村さん笑ってましたよ。運転と何が関係あんだって。」

渡辺「今さ、タクシードライバーとして評価されることも大切だと思うよ。でも日本人の人口も確実に減るし、景気だって良くない。それにグローバル化だって進む。さらに自動運転なんかになってみろ。大変だぞ」

後輩「・・・・」

渡辺「でもな、もし自動運転になっても、その車に一緒に俺たちが乗ってよ、お客様を快適に目的地にお連れすることができたら、それって素敵なことじゃないか?そのためには今タクシードライバーとして当たり前に思われている職能だけじゃダメだと思うんだよ。座り心地だって、走っている場所のうんちくも、海外のお客様を乗せたらそれこそその人たちの文化も知っとかなくちゃいけないだろ。もうそんな時代なんだよ。」

後輩「分野に囚われないってことっすか・・・」

渡辺「そうだ。それもタクシードライバーの一つのあり方かもしれんだろ。」

後輩「でもそれって賭けですよね。自動運転やグローバル化なんか来ないかもしれないっすよ。」

渡辺「来ないなら来ないでも良いんだよ。お客様に快適な時間を過ごしてもらうための勉強には変わりないんだから。」

後輩「まぁそうっすね。でもそのソファーの生地を自分オリジナルで作っちゃうなんて、ほんとすごいっすよね。」

渡辺「販売もするぞ。」

後輩「まじっすか?」

渡辺「この生地はいろいろ転用できそうだしな。お客様に渡すおしぼりにも使えそうなんだよ。」

後輩「へぇ〜なんかタクシーの概念も変わりそうっすね。」

渡辺「まぁいろいろ言われるだろうけど、後輩たちがもっとタクシードライバーっていう職業に夢や希望を持って欲しいしな。」

後輩「そっかぁ。なんか運転して道覚えてるだけじゃダメなのかもなぁ。」

渡辺「ダメとは言わないさ。でも可能性の問題だな。タクシーから始まって、テキスタイルや宗教なんかまで広がって、それがタクシーの可能性になってくれたら嬉しいじゃねえか。若い奴らももっとタクシードライバーになりたいって奴増えそうだろ。」

後輩「確かに。それに生地まで販売ってなったらお客様に受動的にお金をもらう以外にも能動的な仕事になりそうですね。」

渡辺「おぉ、確かにな。主体性のあるタクシードライバーか(笑)まぁ俺たちはタクシードライバーが好きだからそれだけは忘れないけどな。」

後輩「どんな分野の仕事も変わりつつあるんすかねぇ〜。」

目次

はじめに

始まりの物語

1.無意識への気付き

1-1.レム・コールハース「錯乱のニューヨーク」と「S,M,L,XL」との出会い

1-2.修士設計「OMAEHAMA-KOUROENHAMA 過去から現在、そして未来へ」~街に残る情報だけで都市を設計する~

1-3.ユビキタスから感じ取ったデザインや建築の未来

1-4.歌手ハイディメリルの売れ方とAIによる300万の音楽を60種類の売れるパターンへ

1-5.職業に求められる職能の変化が予見される今

2.無意識の裏付け

2-1.これからの建築家やデザイナーの職能について

2-2.経済やソフト面から求められるハード面の必要性

2-3.プロジェクトを持つことに求められる能力

2-4.TeamLab猪子寿之氏の建築家との関わり方

2-5.仮想現実の進化にみる建築家やデザイナーの居場所

2-6.建築事務所「Tham & Videgard」のビックデータを活用した「The House of Clicks」

2-7.創造性は分野の外にある

3.無意識への行動

3-1.分野を分解することで繋がる他分野への息吹

3-2.模型制作から都市計画までスケールごとに存在する小さな建築

3-3.「無意識(Unconscious)」は人間の最後の砦

3-4.コンセプト「無意識(Unconscious)」の例

3-5.OS的思考建築の紹介 人間が扱う建築の情報-カジュアルなデータの選定-

4.これからは職人(作れる人)の時代

4-1.テクノロジーが進化し時代が変わると職種の主体性も大きく変わる

4-2.作れる人になるための作品紹介(アートとクラフト)

おわりに

参考文献

これから

1無意識への気づき

1-1. レム・コールハース「錯乱のニューヨーク」と「S,M,L,XL」との出会い

初めてレム・コールハースの錯乱のニューヨークを読んだ時、本の中に書かれている内容の意味を理解することができなかった。むしろこれが建築本なのか、それとも歴史書なのか、それとも小説なのか

それすらも分からなかった。

しかし、マンハッタンという街がレム・コールハースが描く「シナリオ」によって表現されていることだけは理解できた。シナリオに嘘はなく、でもそれはマンハッタンのすべてが網羅されているわけではなかった。断片的なマンハッタンという街が持つ情報のはずなのに、最後にはマンハッタンの成り立ちが全て語られている様に感じたのだった。

もし、このシナリオがレム・コールハース建築のマニフェストであるのなら、彼がつくる建築の可能性は「 生成側と観測側 」の立場の違いによって世界が大きく変わる、そしてOS的思考の重要性を私は感じることとなったのである。

その後、「S,M,L,XL」と出会い、表現者としてオリジナリティとなるツールを学び、コンピューターのような関係性を持って建築を捉える方法論を知ることとなった。

その中で私オリジナルのOS的思考とツール(自分の武器)をどのように発見するのか。それが私の人生の主題となり、修士設計の「街に残る情報だけで都市を設計する」という課題へ向かうこととなる。

レム・コールハース「錯乱のニューヨーク」

レム・コールハース「S,M,L,XL」

1-2. 修士設計「OMAEHAMA-KOUROENHAMA 過去から現在、そして未来へ」~街に残る情報だけで都市を設計する~

ある建築家が「卒業設計や修士設計を見れば、その建築家の将来が分かる」と言った。22歳~24歳まで修士設計に取り組んでいた私はその意味を知るはずもなく、ただ今思えば「自分の生き方」を見つけることができたのがとても重要であったと思う。

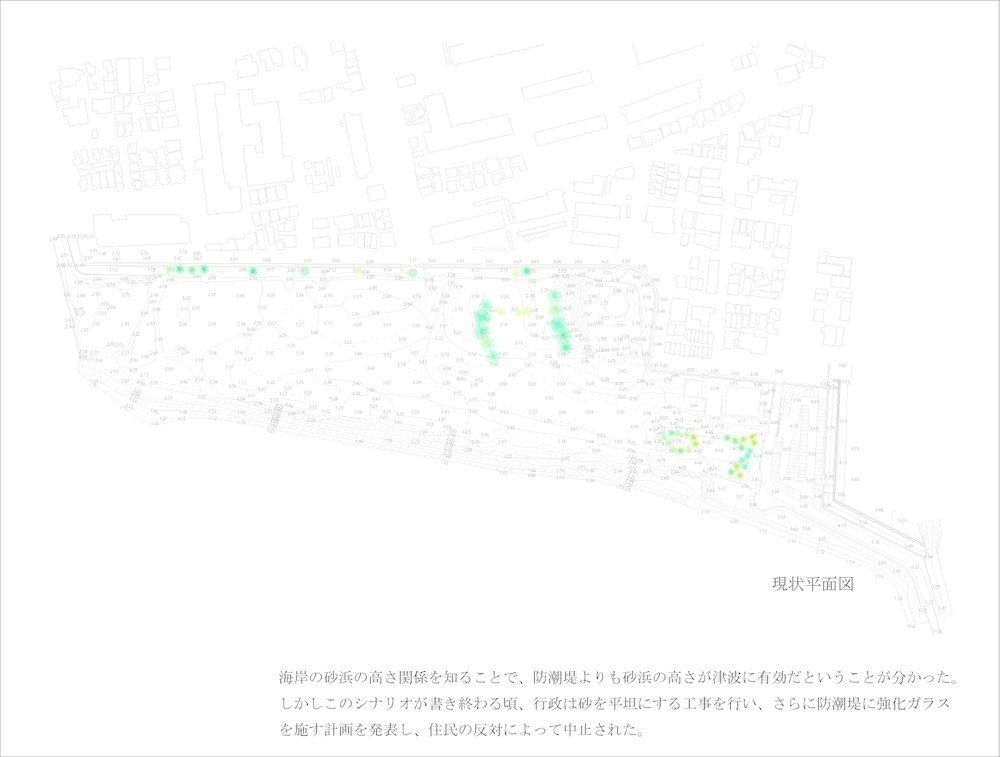

修士設計「 OMAEHAMA-KOUROENHAMA 過去から現在、そして未来へ 」でおこなったことは、対象地域とした西宮市御前浜海岸や日本の経済、人口の変動、自然災害まで、過去から現在にいたるまでの情報を収集し、その収集した情報を選定し、私なりのシナリオを描いて都市を再構築するというものだった。

再構築する際に「 S,M,L,XL 」のようなツール(自分だけのデザインとなる武器)や自分(人間)のマニフェストも持たず、ただ情報から生まれるべき世界を創造することに徹した。

例えば古文書には津波が来たという歴史がある中で、その津波の高さに対して実際に西宮市の海岸にある防潮堤の高さが足りないなど、まだ東日本大震災が起きていない前に現場から出てくる情報はその重要性を語っていたのだ。

シナリオを書き終わってみると、情報がもたらす世界と現実の世界とのズレを設計していたのだと気がついた。

そして同時期、建築界にも入ってきた言葉が「ユビキタス」だった。

西宮市御前浜海岸の様子

1-3. ユビキタスから感じ取ったデザインや建築の未来

現在はAIと呼ばれる人工知能の可能性を模索する学問であった「ユビキタス」という言葉を建築書籍で目にするようになったのが2008年。

人工知能ブームは3度目を迎え、多くの人がまだまだ懐疑的だった。しかし私が影響を受けていたレム・コールハースの考え方がユビキタスに最適で、人工知能が神のような振る舞いをするとはまだ考えなかったものの、デザインや建築という分野に大きな影響を与えるのではないかと考えるようになった。

そしてユビキタスは「デザインや建築に必要な情報」を収集し選別するための必要条件であり、その可能性は大きなものだった。

その数年後、東浩紀氏が出版した「一般意識2.0」と修士設計の手法が酷似するなど、建築以外の分野の専門家が建築と情報とコンピューターの関係性やその可能性、それらが都市に及ぼす力を推察し始めたのだ。

その頃、私の中ではデザインや建築が人の手を離れ始める…そんな期待感と不安感に包まれていた。

1-4. 歌手ハイディメリルの発見方法とAIによる300万の音楽を60種類の売れるパターンへ

アメリカの歌手ハイディメリルをご存知だろうか。この歌手は人工知能によって発見され今や多くのファンを持つ歌手の1人だ。

現在アメリカの音楽業界は人工知能なしには語れない状況になっているそうだ。約300万曲を人工知能が売れるであろう60種類の曲に分類し、その中に入る歌手を見つけ出す(今はもっと進化しているはず)。そして、その中に入った歌手にレーベルから声がかかるという仕組みが出来上がっているのだ。

人間が知ることのできない「売れる曲」を人工知能が「特徴付ける」のだ。

この事案がもしデザインや建築に適応されたら「良い空間やデザイン」はパターン化されるのではないか。もしその世界が訪れた時、デザイナーや建築家の職能はどうなってしまうのか。

人工知能が最高のデザインや空間を設計するとは思わない。しかし、人工知能がクライアントにあったデザインや空間を選ぶ時代は必ず来るのではないか、そう考えることも間違いではないと考えている。

さらに現在ではディープラーニングの誕生によって「特徴を把握すること」が可能になりつつある。人の生活は、例えば日本の住宅の場合51C型(nLDKタイプ)以降「特徴」によって空間が規定されてきた。これは建築という分野に人工知能が介入することを現実的なものとしている。

1-5. 職業に求められる職能の変化が予見される今

AIは音楽業界だけではなく、広告業界や弁護士の世界でも力を発揮している。

弁護士アシスタントとしてAIが利用され、数名の弁護士だけで多くの案件に対応することが可能になっている。まだAIには「 間違い 」があり、その間違いを人間が管理する作業を行っているものの、今後AIのみで弁護士の仕事の多くを網羅できると言われている。

オックスフォード大学のマイケル・オズボーン准教授の研究では以下の職業がなくなるという結果が発表された。

・銀行の融資担当者・スポーツの審判・不動産ブローカー・レストランの案内係

・保険の審査担当者・動物のブリーダー・電話オペレーター・給与・福利厚生担当者

・レジ係・娯楽施設の案内係、チケットもぎり係・カジノのディーラー・ネイリスト

・クレジットカード申込者の承認・調査を行う作業員・集金人・パラリーガル、弁護士助手

・ホテルの受付係・電話販売員・仕立屋(手縫い)・時計修理工・税務申告書代行者

・図書館員の補助員・データ入力作業員・彫刻師・苦情の処理・調査担当者

・薄記、会計、監査の事務員・検査、分類、見本採集、測定を行う作業員・映写技師

・カメラ、撮影機材の修理工・金融機関のクレジットアナリスト・メガネ、

コンタクトレンズの技術者

・殺虫剤の混合、散布の技術者・義歯制作技術者・測量技術者、地図作成技術者・造園

・用地管理の作業員

・建設機器のオペレーター・訪問販売員、路上新聞売り、露店商人・塗装工、壁紙張り職人

オズボーンの論文「雇用の未来」より

2無意識の裏付け

2-1. これからの建築家やデザイナーの職能について

人工知能に建築やデザイナーの職種すべてが乗っ取られることはない。もしそんな世界が訪れたら、建築やデザインだけではなく多くの分野において人間自体が不必要になるからだ。その時は諦めよう。

しかし、建築家やデザイナーの職能は変化するというより広がりを見せると考えている。現在でも建築の職能については多くの場所で語られるようになっており嶋田洋平氏と藤村龍至氏の対談も1つの時代の特徴だ。

ここで考えるべき未来の建築家やデザイナーの職能は、現在の職能像とは少し異なる。現在、建築家やデザイナーはクライアントの希望に答えていくという「受動的」な立場にある。この職能がなくなることはない。

しかし職能が広がるというのは、建築家やデザイナーはその分野の中で自分からなにかを発信し、分野をどう利用していくかという「能動的」な立場に可能性が広がると考えている。

ソフト面や経営ありきでハード面を提案するという建築家・デザイナーが想像できるのだ。

2-2. 経済やソフト面から求められるハード面の必要性

日本を見れば、これから確実に超高齢化社会を迎え、人口減少、少子化などの問題が起こることは決定的だ。その時建築家やデザイナーの職能のあり方の可能性の1つとして、分野とは関係がないと思われていたソフト面やビジネスをデザイナーや建築家が生み出し、そこからハード面が必要であるという必然性が重要になると考える。デザインや建築を分野独特の理論や構成、ディテールから考えるだけでなく、資本から考える必要性が求められるのだ。

現在建築分野ではリノベーションや改修工事、DIYといった言葉が使われることが多くなった。しかしこれだけ空き家が増え、これからも増える見込みのある中で、リノベーションをしても使う用途がない、借り手がいないという現実があるのだ。

だから建築家が建物の使い方であるプロジェクトやビジネスを持つことが建築家の職能の広がりとしての可能性と考える。これはデザイナーなどクリエイターにとって大切な思考である。

人が集まりビジネスが動くと、ある程度ハードが必要となる。当たり前なことなのだが、無理にハードをデザインするのではなく、より「必然性のあるハード」が求められる時代が来るのである。

2-3. プロジェクトを持つことに求められる能力

プロジェクトを持つということは、デザインといったことだけではなく、他分野の知識や感性が求められるようになる。例えば私が代表を務めるオリジナルブランド1STEST(ファーテスト)ではファッションデザイナーやアートディレクター、モデルや写真家など、コラボレーション相手との連携が必須となり、多くの「 他分野を知っている 」ことが重要となる。

さらにビジネスとしての知識も必要となり、建築家やデザイナーはより広い視野を持つことが大切となる。

これまでも分業化された世界だったデザイン業界がより広い世界と繋がりを持ち、尚かつそれをディレクションする立場になることも重要だと考えている。

しかし、他分野との繋がりを持てる反面、他分野から見る建築という分野は、主体性を持って建築に関わりたいと考えている建築家にとっては良い状況だけではない。

2-4. TeamLab猪子寿之氏の建築家との関わり方からみる分野の横断

時代が変わると職種も変化する。建築家はこれまで主体性を持ってデザインや設計計画に関わり、大工や設備関係の職人に指示を出す立場として存在してきた。

しかし近年アーティストがデザインし建築家が「技術者」となってプロジェクトに関わる事例が増えている。その代表格がTeamLabの猪子寿之氏の仕事方法だ。

猪子氏は共生をモットーに色々なジャンルの人とチームとなって仕事を進めている。猪子氏がデザインや企画を先導し建築を成立させていく様は、これからの建築のあり方の一端を見ているようだ。他にも音楽プロデューサーが大型施設をプロデュースする等これまで建築家が行なっていた仕事を他分野のプロフェッショナルが行なう事案が増えている。

建築家側から見た可能性と他分野から見た建築家の役割がどのようなバランスになるかは想像もできない。しかし、それだけ建築という世界はカオスな状態に向かっていると言えるのだ。

2-5. 仮想現実の進化にみる建築家やデザイナーの居場所

ライゾマティクスの齋藤精一氏は「建築思考はすべて包括できる時代」と言った。

ライゾマティクスやTeamLabの活躍に見られるように現実の空間と人間の脳が「感じる」空間の価値も変わりつつある。

人間の脳は7割が視覚からの情報を重要視するそうだ。平坦で安全な場所でVRグラスを装着しジェットコースターの映像を見るだけで絶叫する人もいる。

ただ、キッチンやトイレ等、人間が最低限必要な用途が失われることはありえない。

しかし想像してみてほしい。真っ白な壁、真っ白な床、真っ白な天井。そして真四角な空間。それがあるだけで仮想現実の世界は建築として成立してしまうのだ。

さらにその白い空間がAIによって人間の住み易さを担保していたら…。

これを可能にするのが、私が修士設計で行なった情報、今でいうビックデータを利用した設計手法であり、AIの進化とビックデータの組み合わせ、そして技術革新がこれからの建築やデザインを変えるのかもしれない。

2-6. 建築事務所「Tham & Videgard」のビックデータを活用した「The House of Clicks」

2016年スウェーデンの設計事務所Tham & Videgardが、設計に使用したのが86,000件の物件リストを保有するスウェーデンで最も人気のある不動産サイトのビックデータを分析し設計するというものだった。そのデータはスウェーデンの全人口のおよそ20%をカバーするほどで、Tham & Videgardが独自のアイデアに基づいて解釈し設計に落とし込んだ。

ライターの中川康雄氏によれば

「ビッグデータを活用する」というと、「マスを捉えて利益を最大化する方法」であり、「少数意見は参考にされにくい」という印象を持っている人も多いかもしれません。 しかしこのプロジェクトでは可視化されていない小さな欲求を発見することも重視しています。建築士が少数派を参考にしながら細やかなアプローチをすることで、極端にならないバランスを保とうとしているのです。

ビッグデータを活用すると、効率化のみが追求されがちですが、このように人間の創造性を補助するためのツールとして、使用することもできるのです。」

とまとめられている。この「人間の創造性」の重要性は修士設計を行った際に感じたことでもあり、2013年から私は実際に自分自身の創造性を育てるためにも、現代アートの道へ突き進むこととなった。

2-7. 創造性は分野の外にある

ビックデータやAIによって人間が欲する空間がパターン化されると仮定すると、人間の創造性は建築界の中には存在しないことになる。建築に関わる情報は網羅されるからだ。では、人間の創造性はどこからやってくるものなのだろうか。

私はまずアートに目を向けた。アートが一番創造性という意味と「人間の」という点において力を持つと考えたからだ。

そして「意識を操作する」や「無意識を技法とする」などAIやビックデータとは一番遠い場所にある人間の創造性をマニフェストにし、常に建築的な思考やデザインを意識しながらアート作品の制作に向き合った。

結果的にONCRIアートコンペや紙わざ大賞、Art in the office 2015 CCC AWARDS、横浜アートコンペティション2015に入選するなど、創造性は世界観を生み出し、建築という分野が持つポテンシャルの高さも垣間見えた。

私はこの時期、建築をもっと細分化し他分野に移行すること、そしてその分野にあったシナリオを当てはめることで、建築の可能性や関わり方の幅を広げられることに気がついた。

ここで建築の部品「小さな建築」に気がつくことになる。

3無意識への行動

3-1. 分野を分解することで繋がる他分野への息吹

特に建築は多くの分野の集合体で完成するものだ。

例えば、カーテンはテキスタイルやファッション、外壁タイルは陶芸というように建築は多くの他分野と繋がるのだ。その建築に集合する他分野を建築の部品「小さな建築」と名付けた。

建築の外に「人間の創造性」があると考えた私は、小さな建築の可能性を追求し、さらにそれを建築にフィードバックさせることも目的としながら、その他分野の中で価値を拡大させ、建築家の職能を広げることを自分自身のオリジナリティとした。

さらに建築には模型制作から都市計画までスケールが存在し、そのスケールごとの小さな建築が存在する。建築模型制作の技術はアート作品へ、都市計画では大名小学校保存活用プロジェクトへ繋がっていった。

3-2. 模型制作から都市計画までスケールごとに存在する小さな建築

建築はものづくりの分野に該当する。模型制作から都市計画など、ものづくりの大きさは多種に渡る。私が関わってきたそれぞれのスケールに存在する小さな建築の一部をご紹介する。

①マイ窯で外壁タイルを焼き、その行為をイベント化する試み

持ち運び可能な陶器を焼く為の窯を自主制作し、外壁タイルを焼くことで建築建材の可能性を追求した。マイ窯は人力で燃料を入れ続け、自然の力を借りて陶器に釉薬を付け陶器の「デザイン」を決める道具である。建築を道具から考えることで外壁タイルの可能性を追求した。

さらに一般の方やアーティスト向けのイベントにすることで、これから広がる建築家やデザイナーの職能の可能性も追求した。このイベントはギャラリーで行い、ギャラリーの使い方の提案まで発展し韓国でデモンストレーションが行われたり、D&Departmentでの紹介、建築コンクールで佳作を受賞するなど、建築以外のブランディングの世界などでも成果を上げている。

②130年の歴史を持つ大名小学校保存活用プロジェクトへの参加(団体名:Keys for key)

都市の中の重要な役割を補ってきた小学校、しかも福岡県の天神の中心に存在し130年の歴史を持つ大名小学校が廃校になるということで、その保存と活用を地域住民と共に考え都市の中での今後の役割を考えた。

都市というスケールで考えた場合、小学校は1つのツールとなり「小さな建築」と捉えることができる。

③模型制作技術を現代アートへ

建築に関わっている人の多くが、建築模型をつくることを経験する。目標が「建築空間をつくる」であるため、育っていく手の器用さや小さな物をつくる技術を活用出来ない、しようとしない現状がある。しかし、私はその技術が多くの分野で役立つと考え、「 人間の創造性 」を追い求めるという目的のもと、現代アートの世界でその技術を活かすこととした。

さらに、建築的な構造体をオリジナルで制作し、建築とアートの架け橋となるような作品を制作した。アンビルド建築の模型はアートとなり、アートは建築となるのだ。

建築が多くの分野を内包している分、そのポテンシャルは計り知れず、小さな建築の捉え方も無数に存在する。

そして「 小さな建築 」に関わる際にコンセプトとしているのが「無意識(Unconscious)」という概念となる。

3-3. 「無意識(Unconscious)」は人間の最後の砦

私が小さな建築に関わる時、あるルールを設定する。それは無意識という意識の中でデザインや企画が成立しているかどうかだ。

このシナリオを書かせている一番の原動力は、人工知能や仮想現実への好奇心だ。

それは人間を不必要とする世界を想像させ、建築だけではなく多くの分野の「アナログ派(自然派)」を否定する究極の発明でもあるからだ。私はこのどうしても頭から離れない好奇心とどう向き合うかということを常に考えてきた。

「人工知能なんか流行り」という人もいるだろう。しかし、iphoneの登場など便利を伴う進化は必ずやって来るし、資本はそれを見逃さない。

ものづくりに関わる人間として人間の持つ可能性は大切にしたいと考えている。

ここで「無意識」な実作の例をいくつかご紹介する。

3-4. コンセプト「無意識(Unconscious)」の例

①自然が作り出すデザイン~移動可能な陶芸窯で焼く外壁タイル~

陶芸の世界には「風景」と呼ばれる陶器に施されるデザインがある。1300℃の高熱によって自然の燃料などが溶けて陶器の表層に出来上がるデザインだ。1300℃を超える高熱で焼かれる陶器は人間の意識によるデザインが不可能で、その無意識に出来上がるデザインを先人は「 風景 」と名付けその趣(おもむき)を楽しんだ。その風景を外壁タイルに施すとどうなるのか。その試みを可能にしたのが移動可能な陶芸窯という道具だ。

移動可能な陶芸窯は持ち運び可能な窯で、自らで燃料を入れ続け陶器を焼く。その道具を、職人の指導の元制作した。建築を道具から見つめ直し、無意識にデザインを委ねる。これこそ人間「らしさ」が生み出す建築の可能性になると考える。

②アウトサイダーが持つ可能性

障がいを持つ方々が機織りで制作した生地を使い、服をデザインした。

障がいを持つ方々が関わることに「アウトサイダー」という言葉を使うことがある。これは、デザインやアートなどの教育を受けていないという意味がある。私たちが使う生地を制作する障がいを持つ方々は自由にその時の気持ちで機織りをする。健常者が意識的にデザインの指示をしない。むしろできない。だからこそこれからの社会において力を持つと考える。

そして概念としたのが、人の温もりがつくる生地だ。人が生まれてすぐに感じる空間は親の温もりだ。

人が不安になったり、寂しい時に温もりをくれるのは人が包み込む行為だ。その行為を概念とし、服を制作した。

無意識がつくり出す生地を使うことで、テクノロジー時代にも作り出すことのできないデザインを可能にした。

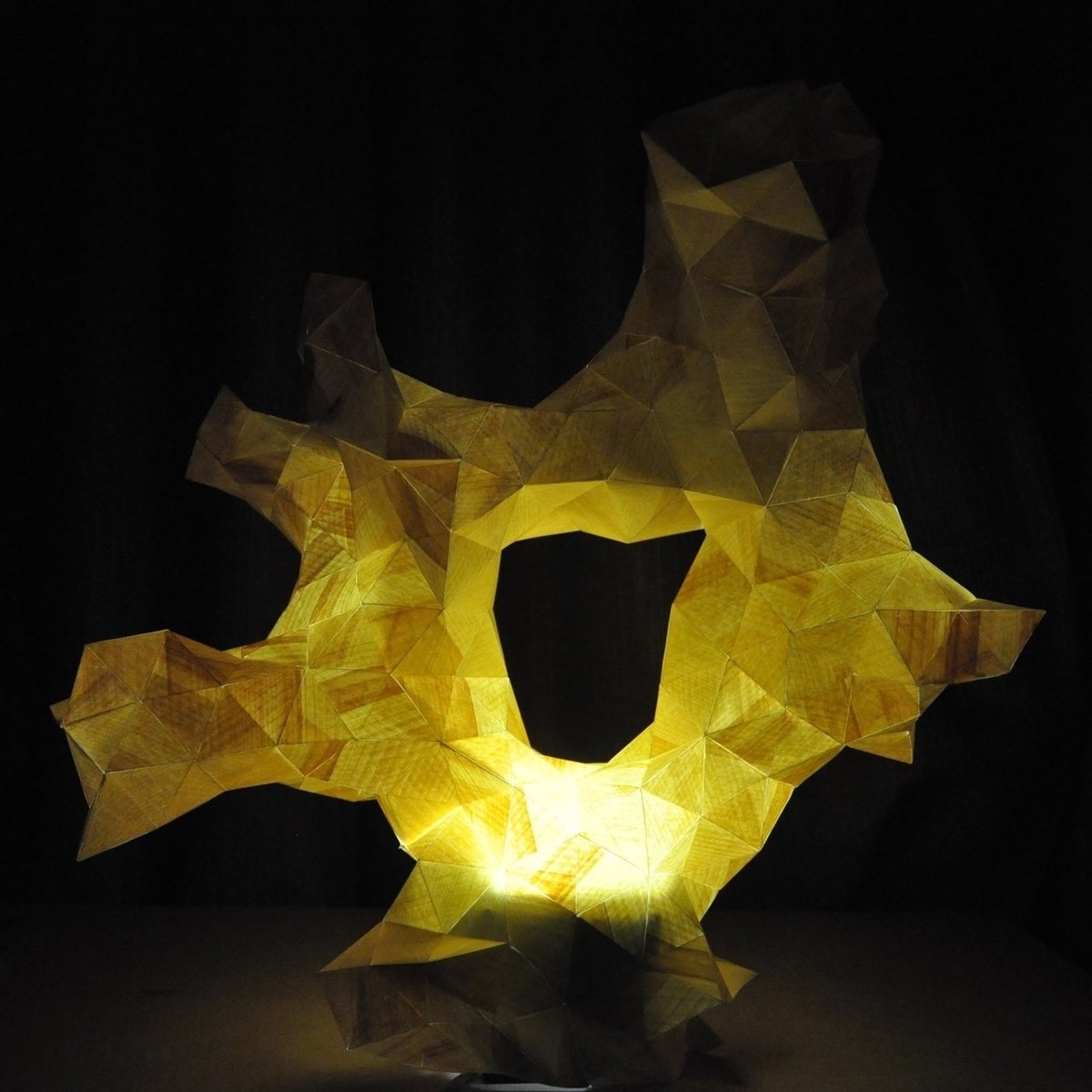

③数学的秩序を意識的に利用することで真逆の無意識を意識させる構造体(現代アート)

私は建築の模型制作技術を武器に現代アート作品を発表している。

紙わざ大賞やArt in the office 2015 CCC Awards、横浜アートコンペティション2015入選など色々な賞を受賞した。意識と無意識を建築的な構造を使って表現する作品を発表している。

例えば横浜アートコンペティション2015では構造ユニットを無意識的無秩序に繋ぐことでテーマとして与えられた「しあわせ」を表現し、同じ作品をバージョンアップして第6回建築コンクール審査員賞(江尻憲泰賞)を受賞した。

横浜アートコンペティション2015

第6回建築コンクール審査員賞(江尻憲泰賞)作品

Art in the office 2015 CCC Awardsでは逆に意識的に秩序立てて作品化することでテーマの「夢」を表現した。

無意識と意識は常に同時に作用する感情だ。人間らしさとは一体どういうものなのか。しあわせや夢といった感情を紐解く手がかりとした。

数学に身をまかせることで人知を超えるため、無意識が存在することとなる。

④無意識の内に重要となった場所のあり方

福岡県天神の中心部にある大名小学校は140年の歴史を持ち、多くの卒業生が存在する。その大名小学校が廃校を迎え、2016年現在でも廃校後の活用方法が検討されている。そんな中、山崎基康氏を中心に結成されたKey for keyという団体が主催する、校舎の卒業式「大名ユメバトン」という企画に相談役兼現場統括責任者として参加した。

都市の中には無意識の内に大切になる場所が存在する。小学校もその1つだ。私が関わった校舎の卒業式というイベントにも一日で500人以上の来場者があった。

無くなると悲しい場所。いつの間にか存在するそんな場所のあり方をイベントを通して再考した。

小さな建築はスケールの違いはあれど、色々な場所で重要な役割を担っている。その小さな建築の集合体が都市をつくり、建築の可能性を広げているのだ。

⑤OS的思考となるリノベーションという概念-蓄積された情報が作り出す無意識-

リノベーションと聞くと改修工事などをイメージするだろう。私が考えるリノベーションは少し違う。

私はすでにあるものを空間だけはなく、その場所や人が持つ記憶や環境など全てを情報として捉えて、その情報を集めて新しい価値を与えるという考えをリノベーションと考える。だから新築から改修工事までリノベーションは可能となる。

例えば「階段室のある平屋」は3人の子どもが成人し家を出ために、両親2人だけの住まいとなった家の立て替え計画だ。立て替えであるため新築であるが、リノベーションという手法を活用した。立て替え前は2階建てで2階を子ども達が使っていた。子ども達は2階から見える風景を見て育ち、その風景は子どもにとっても親にとっても大切な生活の要素だった。

立て替えるにあたり、2階の風景を残し、1階も以前のプランを継承するような計画とした。両親が高齢を迎えるため平屋としたが、2階の風景を見に行くために階段室をあえて計画の中にいれたのだ。

このように、新築であってもリノベーションは建築の手法となる。私が建築をデザインする際のOS的思考の1つだ。今後、このOS的思考にツール(人間の創造性)を加えることでオリジナリティを生み出していこうと考えている。

この考えの基礎になっているのは修士設計の「街に残る情報だけで都市を設計する」の経験なのだ。

3-5 OS的思考建築の紹介 人間が扱う建築の情報-カジュアルなデータの選定-

修士設計から約3年後改修工事のデザイン監修に関わった。修士設計と同じようにクライアントの持つ過去から今までの情報を使いデザインをした。動線や改修前のプラン、壁や柱などの配置はそのままに、改修前のご自宅に何日間も宿泊させていただき、共に生活することで見えてくる環境(情報)を読み解きデザインに反映させた。

この住宅を見た人は真新しいデザイン性などは感じないかもしれない。それは住宅に限って言えば私が提唱するリノベーションというOS的思考は「住まい手」と「観覧者」に大きな隔たりを生み出すのだ。それは家族単位が持つ情報は他人には全く効力のないものだからだ。しかし、住まい手にとって情報はとても重要なもので、引渡しの際クライアントに「過去の自分と会話ができる家になった」と感想を伝えられた。

情報のままに設計をする手法は、人工知能やビックデータが活用される時代が来れば、これから大手のハウスメーカーなどで採用されてくるのではないかと考える。その時代を予見し、その重要性を提唱できればと考えている。

4. これからは職人(作れる人)の時代

4-1.テクノロジーが進化し時代が変わると職種の主体性も大きく変わる

現在、建築以外の分野のクリエイターやアーティストが建築という分野に足を踏み入れていることは本文中でも紹介した。さらにテクノロジーがその仕事まで補うと考えてきた。

そこでこれからデザインや建築という分野の中で重要な位置付けとなるのが、大工などのつくることのできる職人だと考える。手に職がある職人は、発想する立場にあるクリエイターやアーティストにとってとても重要な存在になるのだ。

建築家が発想していた建築という分野が、多くの発想者によって様変わりする世界を想像する。これはデザインにも言えることだと考えている。

そこで弊社では、模型製作の小さな建築である「細かいものをつくる能力」を活かして、アートやクラフトの世界にも足を踏み入れている。

さらに材料などは日本の伝統文化の遺伝子を受け継ぐが、技術や製法は全くこれまでにない様な、そしてこれまでのあったものを進化させた様なプロダクト製品の開発を行っている。

私は長年、日本の伝統文化は「飽和状態に入る」と主張してきた。ナガオカケンメイ氏はそれを「雑貨化」と呼ぶ。だからこそただ伝統をなぞるのではなく、進化させなければならないと考えている。

進化とは、今現在認められていないからこそ進化といえるのだ。

4-2作れる人になるための作品紹介(アートとクラフト)

私は28歳からこれまでの6年間、自分自身が作れる人間になるための努力を続けてきた。それは国内有数のコンペだけではなく国際コンペやコンペ以外でも評価を受ける様になった。

その作品や商品の一例を紹介する。

作品名:開花

花が咲き誇る木。

その力強さと繊細さ。

開花する光。

素材:檜(ひのき)・タントセレクト(紙)

作品名:ICE MOUNTAIN

氷山のような様相。

幾何学的な形。

紙でできた照明です。

作品名:PAPER WOOD LIGHTING

無意識と自然の照明

この照明は、無意識と自然の力によって設計されています。

無意識と自然は予期することが困難です。

私は、予想できないという設計要素を取り入れています。

この照明は、計算折り紙と薄い木製の紙で構成されています。

第3回 Art in the office CCC award入選作品

Under 35 Architects exhibition 2016出品作品

テーマ:夢

作品名:オリナスの樹

折り成す木が織り成す樹。

折りによって製作した木が、繋がり集まることで大きな樹となる作品です。

そしてそれぞれの木がそれぞれの木を支え合いながら、大きな樹となっています。

どんなに困難があっても、どんなに1つ1つが微力であっても、繋がり集まり支え合うことでどんな夢でも叶えることが出来ます。

そして、大きくなることで、さらに大きな夢に向かうことも出来るのです。

木が樹となり、夢が現実となります。

サイズ:高さ約1340mm 横約400mm 奥行き約400mm

素材:ウォールナット・杉・ヒノキ

技法:折り紙

横浜アートコンペティション2015入選作品

横浜アートコンペティション2015の最終審査にて、横浜日本大通にある象の鼻テラスで展示をしました。

作品名

Happy structure

作品コンセプト

私は心の均衡がとれた状態の時に「幸せ」を感じる。

例えば、 人生が楽しいと死ぬのが恐い。 人生が苦しいと生きるのが辛い。だから私は楽しくなく苦しくない心の均衡を目指す。

釈迦はその状態を中道と説いたのかもしれない。それは空(くう)のように、存在し存在していない状態である。

作品「Happy structure」はそんな均衡のとれた心の状態を表現している。線を表現の構成要素として立体が形成されているため、立体としての実態は存在しない。存在し、存在していないもの。まるで心のようである。

この作品は実態のない立体が構造としての均衡を保っている。

の作品のような状態が、私にとっての「幸せ」なのである。

縦65cm×横60cm×奥行き30cm

技法:折り紙

おわりに

今でも「あなたの職業はなんですか」と聞かれる。ある人は私を紹介する時に「元建築家の」と言ったことがある。

「職業や資格」で人を判断するのではなく、名前やブランド名で価値を判断するような時代になりつつある現代、それは分野というものが曖昧になってきているからだと推測する。

色々なプロジェクトを自分自身でつくり出してきたが、私は今まで自分が建築家ではないと思ったことはない。神戸芸術工科大学環境デザイン学科に入って建築を学んだ日から、全て建築的思考からスタートすることから逃れられないのだ。

大学院入学早々に感じた「 これから迎える社会において今の建築でいいのだろか 」という問いから始まった小さな建築や情報を使った設計手法の追求は、今まさにその問いと問いに対する行動の正しさを感じている。

建築家とは、1つの分野を突き詰めるような大きな山なのではなく、広大な平野のように多くの分野を組み合わせる職種。そうなりつつあるのだと感じている。

そしてそのあり方はこれからの社会に適しているとも思う。

これからもOS的思考や小さな建築の追求と共に、他分野においてプロジェクトに関わっていくと思う。しかしそれは建築の可能性やものづくりの可能性を追求する行動であり、これからの社会を創造するものになると考えている。

参考文献

・錯乱のニューヨーク レム・コールハース

・S,M,L,XK レム・コールハース

・トラヴァース 南泰裕

・レム・コールハースは何を変えたのか 五十嵐太郎+南泰裕

・アルゴリズム的思考と建築 10+1 No.48

・行動主義 レム・コールハースドキュメント 瀧口 範子

・ARCHI LAB MORIARTMUSEAM

・アウトサイダーアート 服部正

・代謝建築論 か・かた・かたち 菊竹清訓

・建築家なしの建築 B・ルドルフスキー

これから

最後まで読んでいただき誠にありがとうございました!

ここからは無意識へのシナリオを考えた上で、2014年以降に行動してきたことを少しだけご紹介させていただきます。

無意識へのシナリオ以降

「無意識へのシナリオ」は、これからの時代を生き抜くために2008年から2014年までに考えてきた思考です。

さらに2016年あたりからは社会の状況が大きく変わったと感じています。

その変化に対応するべく動き出したのが「独自経済を持つブランド(個人)が集まる経済圏 体験型実店舗 KURA COCOLONO(クラ ココロノ)」です。

あまり聞き慣れない言葉が並んでいますが、私は今後テクノロジーがさらに進化すると「超個人主義時代」を迎えると考えてきました。

1人の人間が何億も稼ぐ時代。

であれば、小さくても独自の経済を持つ個人や企業が集まって力を合わせることが大切だと考えてきました。

現在ではinstagramにてタグ付け1.8万を超える陶芸作家の奥田章氏(文五郎窯)やKURA COCOLONOがある北杜市の観光大使である平井千尋さんなどにもメンバーとして参加していただいています。

他にもアートディレクターや商社マン、コーヒーマイスターなどワンピースのように仲間が集まってきています。

さらにメンバーを集めて、力を出し合いながら「みんなの居場所」になってほしいと考えています。

これは特に日本的だとも考えています。

そしてKURA COCOLONOだけではなく、KURA COCOLONO周辺地域に分散している価値あるコンテンツ(日本酒の七賢やウイスキーの白州他美味しい食事処など)の力も借りて、超過疎地であっても力にある場所にしていきたいと考えています。

海外を視野に入れる活動

そして以前記事にもした、海外を視野に入れたマーケティングの実践です。

KURA COCOLONOではLEXUS DESIGN AWARDで評価をいただいた「移動可能な陶芸窯」体験ができます。

正直に言います。

KURA COCOLONOの評価は日本より海外の方が高いです。これは私自身がそこを目指しすぎたためだと思っています。

しかし最近は日本人の方々にも来ていただけるようになり、KURA COCOLONOの楽しさを伝えることができてきました。

しかし、これから大切な思考は「日本人が作った物を日本人だけが消費する時代は終りを告げる」ことだと考えています。

日本はとても裕福な国として発展してきました。これからすぐに大幅に経済力が落ちるとは思いません。しかし海外との貿易を含めたやり取りはさらに増えると考えています。

それを可能にするのが「テクノロジー」です。

さらに、3DプリンターやARなどテクノロジーを駆使した技術も導入し、独自のアナログとテクノロジーを融合したオリジナリティあるコンテンツを生み出すべく動き出そうとしています。

KURA COCOLONO

・デザイン・テクノロジー・アート・クラフト・ビジネス

・地域コンテンツ・人・海外

を緩やかに繋げながら「独自経済を持つブランド(個人)が集まる経済圏 体験型実店舗 KURA COCOLONO(クラ ココロノ)」をより発展させていきたいと考えています。

これが現在の私の活動です。

今後もnoteに未来志向で記事を書いていきたいと考えています。

分かりにくいことなどもあるとは思いますが、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!