ヒラメ筋(Soleus)

前回はふくらはぎの筋肉である腓腹筋について解説しました。

今回は、その腓腹筋の深層にあるヒラメ筋について。

腓腹筋との大きな違いの1つは、膝関節をまたいでいるかどうか、つまり二関節筋なのか単関節筋なのかです。

ヒラメ筋は、より足部への影響が大きい筋肉であり、アキレス腱周囲炎やシンスプリント、足底腱膜炎、足関節捻挫後など多くの足関節疾患にも関わっています。

それではさっそくいきましょう!

ヒラメ筋の起始停止

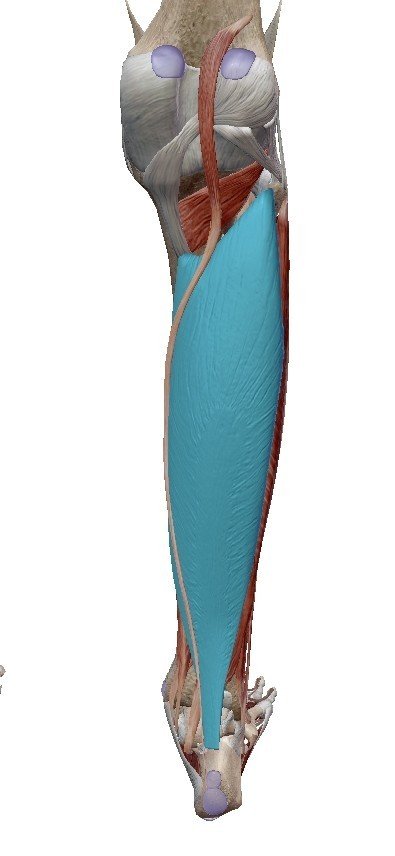

(Visible bodyから引用)

起始:腓骨頭、脛骨内側縁

停止:アキレス腱を介して踵骨隆起

支配神経:脛骨神経L(4)、5~S1、(2)

作用:足の底屈

(基礎運動学第6版)

起始:腓骨頭と腓骨後面、脛骨ヒラメ筋線と内側縁、

およびこれら両起始の間に張る腱弓

停止:アキレス腱を介して踵骨隆起

支配神経:脛骨神経L4~S2

作用:足の底屈、直立位では下腿を後方へ引いて支える

(分担解剖学1総説・骨学・靱帯学・筋学)

起始:腓骨頭後面、腓骨骨幹部の近位1/4~1/3、脛骨のヒラメ筋線および内側縁の中1/3、脛腓骨間の線維束

停止:アキレス腱を介して踵骨隆起

支配神経:脛骨神経LS1~2

作用:足の底屈、足部の回外

(オーチスのキネシオロジー第2版)

ヒラメ筋の起始停止におけるポイントは、腓骨や脛腓間に付着していることとです。

つまり、腓骨のアライメントに関係します。

これは足関節の運動だけでなく、下腿の回旋や大腿二頭筋との関係も深いことを示しています。

腓骨のアライメントや運動を評価して、問題があるときにはヒラメ筋が悪さをしていることも考慮しましょう。

筋機能

ヒラメ筋は下腿の筋肉の中で最大の生理学的断面積を有しています。

基本的には足関節の底屈として働きます。

ヒラメ筋はその多くがタイプⅠ線維で構成されています。

(腓腹筋はタイプⅠ線維とⅡ線維が半々)

そのため、弱い抵抗下ではヒラメ筋が活動し、抵抗が増えていくにつれて腓腹筋が動員されていくことも報告されています。

膝伸展位での早い収縮では腓腹筋の活動の方が活発です。

一方、膝屈曲位では収縮速度に関係なくヒラメ筋が活動します。

歩行時は立脚期に活動します。

腓腹筋よりもヒラメ筋が先に活動を開始して、腓腹筋の活動が後に続きます。

どちらも立脚期の前方推進力に関与しています。

一方、階段昇降、特に降段では膝屈曲位で脛骨が前方に倒れていくのを制御しているのはヒラメ筋がメインです。

階段昇降が上手くできない方は、ヒラメ筋の筋力低下していることが多いです。

そうなると、やるべきことは膝伸展位でのヒールレイズではなく、膝屈曲位でやる必要があります。

今問題としている運動がどんな関節の肢位で行われ、そのときに活動している筋肉は何なのか。

これはヒラメ筋に限らず、リハビリメニューやトレーニングメニューを考える時に必ず考えることですね。

頭ではわかっているけど、なんとなくルーティンで処方してしまっている人はいませんか?

ぜひこの機会に、自分が処方しているトレーニングは何ができるようになりたいのか、それに適切なメニューになっているか、再確認してみてくださいね。

筋膜連結

実は、ヒラメ筋が属する筋膜ラインは、アナトミートレイン上はありません。

しかし、ヒラメ筋と腓腹筋、ヒラメ筋と後脛骨筋など筋間で滑走不全を起こしやすい周囲の筋たちには筋膜ラインに属しています。

腓腹筋はSBL、後脛骨筋はDFL、と言ったように間接的に筋膜ラインに影響を与えていることが多いのがヒラメ筋の特徴です。

つまり、ヒラメ筋自体は筋膜ラインに直接的に影響を与えていませんが、間接的に複数の筋膜に影響を与えていると解釈しています。

ヒラメ筋が腓腹筋と分離できているか、後脛骨筋と分離できているか、チェックしてみてください。

前者では膝関節疾患に、後者はシンスプリントなどとの関連が深いと臨床上感じています。

経絡

経絡としては腓腹筋と同様、膀胱系をチェックしましょう。

膀胱経は足の小指から始まり、下腿の外側から上に向かって走行しています。

特に下腿外側の跗陽(ふよう)と呼ばれる経穴はヒラメ筋を体表から触診できる部位とほぼ一致しているため、チェックしてみるとよいでしょう。

ヒラメ筋の周辺組織

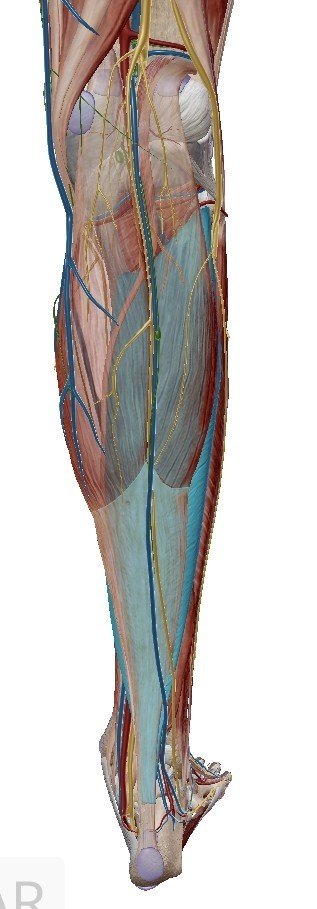

(Visible bodyから引用)

これまでも述べてきましたが、ヒラメ筋の表層には腓腹筋、深層には後脛骨筋があります。

それ以外には長母指屈筋や長趾屈筋などとの位置関係も今一度解剖書などで整理しておくと良いかもしれません。

下腿のコンパートメント症候群やシンスプリントなどの症状に対しては、これらの三次元的な知識が非常に重要となります。

また、背屈制限に対しても下腿三頭筋の短縮が原因なのか、距骨の後方への滑り込みが阻害されているのか、はたまた踵骨の外反がでないのか、そしてその原因となる筋や関節は何なのか。

このように足部疾患を考える上では下腿の解剖をイメージできることが非常に重要となります。

なんとなく曖昧になっていたという方はぜひこの機会に学びなおしてみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ヒラメ筋は腓腹筋との関係から同じ部分と違う部分を理解しておくと臨床的に活用しやすいと思います。

また立ち仕事やスポーツ選手でも硬くなりやすい筋肉の1つです。

しっかり整理して、臨床で活用していきましょう!

それではまた来週!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

各種SNSでも情報発信しています。

ご興味あれば覗いてみてくださいね!

トレーナー仲間で日々の気付きをブログにしています。

ご興味あれば覗いてみてください。

《心のストレッチ》ブログ

心と身体のつながりを日々検証し、共有するオンラインサロン、

《心のストレッチ》心身相関Labもぜひご覧ください。