h020.システム思考のループ図をつくるワークをしてきたら、体重を減らすための構造が良く見えました(ループ図作成編)

今日は、川越での仕事を終えたのち、品川まで行き、チームビルディングの勉強会に参加してきました。

(以前、チームビルディングの勉強会でTOCを習った時の記事はこちら)

今日のテーマは、システム思考でした。

システム思考とは・・・

うーん、よくわからんw

私も、ちゃんと理解できてるかと言われると難しいですが、理解している範囲でざっくりいうと・・・

気づくとミスがどんどん増える、とか、

顧客がある一定数になると、そこから伸びなくなる、とか

なんか、変えなきゃいけないのはわかってるんだけど、なぜかうまくいかないことって、あると思います。

そんなとき。

例えば、顧客がある一定数になると、そこから伸びなくなってる、という状況があったとします。

一生懸命顧客集めがんばってます。ちゃんと集まってるはず。でも、なぜか伸びない。

じゃあ、お客様が増えることで、なにか見えてない影響があるんじゃないか?増やそうと思って頑張ってるけど、じつは、逆の影響が出てるんじゃないか、など、を見える化するために使う考え方です。

まあ、たかしんもなかなかうまく説明できませんw。

なので、今日やったワークで具体的な流れをお伝えできたらなと思います。今日は、システム思考の手法の一つ「ループ図」を作りました。

準備

用意した道具は、

・正方形の付箋

・短冊形の付箋(4色)

・大きめの紙

・ペン

です。

気になる問題を書き出す

まずは、大きな付箋に、気になること、できれば、増やしたいor減らしたい、と思っているものを書き出します。(時間は4分)

部屋の掃除(コクピット化)

仕事の整理

売上を上げる

ノートを書く時間を減らす

自分のホームページを作る

体重を減らす

群馬に使う時間を取る

時間が・・・

本を捨てる

というのがあがりました。

で、たかしん、こういうツールを使うときは、割とガチで解決するよりも、ある程度解決できそうなテーマを選びます。

だって、目的はツールを使えるようになることなので。

数学でも、最初は「なんだこれ簡単じゃん」っていう感じの基礎問題から解くと思うんです。

なので、自分の課題の中でも、割と軽めなのを選びます。

で、選んだのが、「体重を減らす」です。

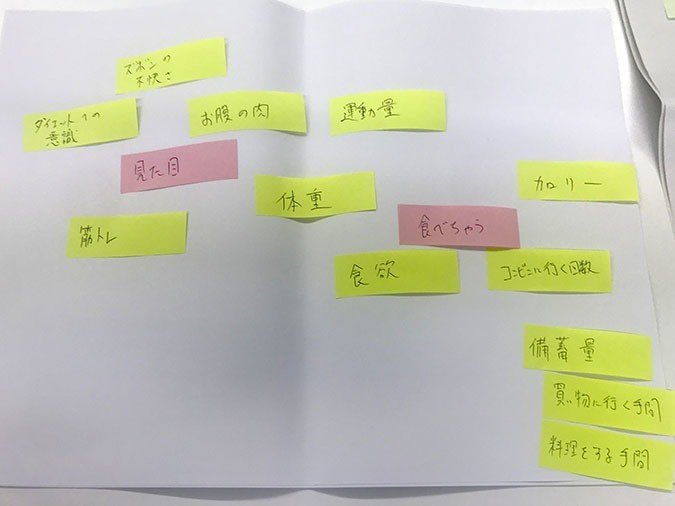

要素を書く

次に、要素を書き出します。

ここでは「体重を減らす」という問題に対して、影響を与えているものを書き出します。

紙の真ん中に、体重と書いて、そこから、関連しそうな単語をどんどん書き出していきます。(時間は15分)

ちなみに、要素を書くときポイント

1.名詞にする

例えば、「おなかの肉を減らす」という風に、変化するような単語(動詞や形容詞)が入ると、この後の作業で混乱するそうです。

また、その際、増えたり減ったりがイメージできる名詞にするのがポイントです。

2.現状を表現する

「体重減らしたいな~」みたいな思いがはいると、つい、要素を出しながら、課題を解決させようとして、解決アイデアみたいなものが入るので、混乱するとのこと。

3.ある程度ループっぽいものができたら、テーマをつける

そもそも要素はいろいろなつながりがあるので、いろんなことがどんどん繋がって行ってしまいます。ある程度枚数が見えたらテーマをつけることで、広がりすぎるのを防ぐそうです。

まあ、よくわからないけど、コツを意識しながら、ペタペタ、書いては貼ってを繰り返してみました。

徐々に、ループらしきものが出来上がってきます。

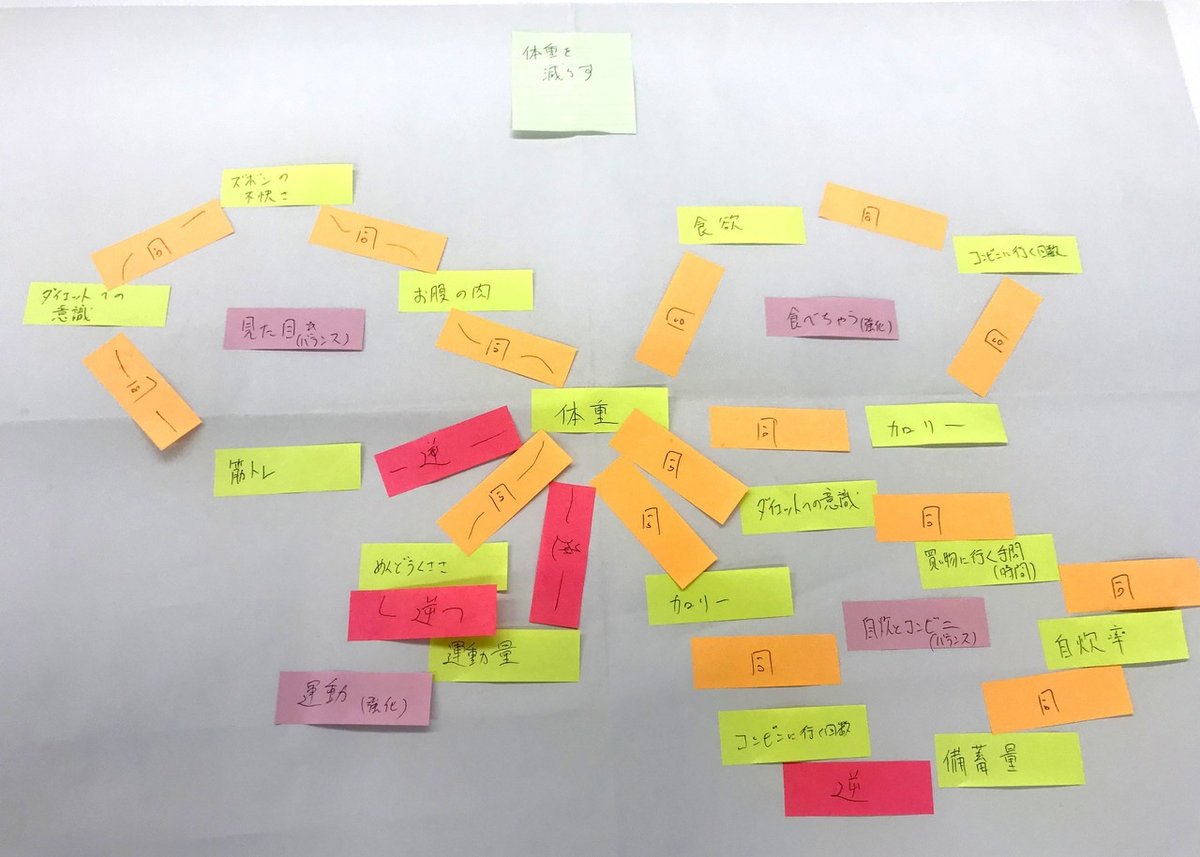

要素をつなげる

ループができてきたら、その関係性をつなげていきます。

要素と要素が正の相関なら「同」、負の相関なら「逆」とつけます。

例えば、

体重が増える(+)と、おなかの肉が増える(+)

→+と+で同じなので「同」

筋トレが増える(+)と、体重は減る(-)

→+と-で逆なので「逆」

となります。

強化ループかバランスループかを見る

ループができて要素が繋がったら、そのループが強化ループ(体重が増えたら、体重が増える方向になる流れ)になっているか、バランスループ(体重が増えたら体重が減る方向になる流れ)になっているかを確認します。

この時の基準は、

一つのループの中で、逆の数が偶数なら強化ループ

一つのループの中で、逆の数が奇数ならバランスループ

です。

ちなみに、先ほどの写真では、同と逆を付箋で貼ってあったかと思います。ところが、別の色の付箋を使う必要がこの後あったのと、付箋でつながりを示すのがちょっと見づらかったので、つながりの部分をボールペンで記載しました。

というわけでできたのが、下記の写真です。

これで、ひとまずループ図が完成しました!!

まとめ

本当にこれで合っているのか?という一抹の不安は抱えつつも、まずは、ループ図っぽいものを作ることができたので良かったです(^^♪

さて、ここでできたループ図ですが、これはあくまで現状の構造を書き出したにすぎません。

このループ図をもとに、

望む結果を起こす or 望まない結果を起こさない ようにするには、どこに何をすればいいか、

といったことを見つけていく作業があります。

その必要な対策を探すために・・・という点についての説明は、次回にまわしたいと思います。ちょっとまだまとまっていないので、改めて復習したいと思います。