19世紀初頭、ロマン主義ムードの中の哲学

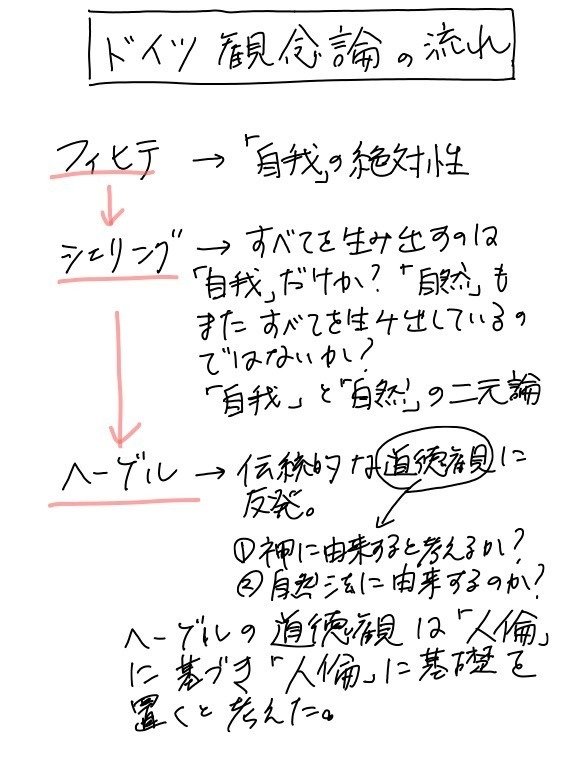

ヘーゲルが登場する前、ドイツ観念論には、1つの流れがあった。フィヒテ、シェリング、ヘーゲルである。

フィヒテは、「自我の絶対性」を主張し、「自我の哲学」を最高のものと考えた。「自我は、すべてを生み出す」という主張である。

その次のシェリングは、「すべてを生み出すのは、自我だけか?」と疑問を呈した。「自然もまたすべてを生み出しているのではないのか?」 とすると、「自我」と「自然」との関係とは何か? この場合の「自然」とは有機的自然のことである。つまり、シェリングは自我」と「自然」の二元論であった。シェリングは20世紀、自然災害に苦しむ現代人にとって、参考として引き合いに出されることが多い。

その次、ヘーゲルが登場する。ヘーゲル以前、人間がどう振る舞うべきかについては、伝統的な「道徳観」があった。それは「神」に由来すると考えるか、それとも「自然法」に由来すると考えるか、である。ヘーゲルは、このような伝統的道徳観に反発をした。ヘーゲルの道徳観は「人倫」に基づき、人倫に基礎を置くと考えた。人倫とはドイツ語でsitte(ジッテ)である。要するに、人と人との関係によってもたらされる関係のことを言う。

ヘーゲルの「法哲学」によると、人倫の関係は「家族」→「市民社会」→「国家」。家族があり、その次に市民社会が形成され、市民社会を統合するのが国家である、という考えである。

つまり、ヘーゲルは国家至上主義者となる。この傾向は、当時、統一ドイツの中核となっていたプロイセンにとっては必要な哲学であった。

ヘーゲル以降、このヘーゲルの思想はマルクスとキルケゴールに批判される。マルクスはマルクス主義、キルケゴールは実存主義である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?