なぜあの人気のないお店は潰れずに残っていけているのか/見えない蛇口を見つける方法

最近わかったことだが、私は普通の人よりもバスに乗っている時間が好きなのだと思う。

新しい街に行ったなら、バスでその街を巡回してみることにしている。

なぜなら、その町の主要箇所を観光案内してもらえるからだ。一箇所一箇所停まって景色を見せてくれるし、場所の名前も読み上げてくれる。しかもかなり格安で、である。

さて、最近は天気が良くない日々が続いているので、通勤にバスを使う機会が多い。

そして窓越しに街並みを眺めていて、ふと気が付いたことがあった。

「あそこの文房具屋さん、人が入ってるの見たことないのによく潰れずにやっていけてるな…」

バスが停まるまでに数件は目に入る程、そう思わされるようなお店がたくさんあるわけである。

飲食店程の補償ももらっていないだろうに、このコロナ禍を潰れずに乗り越えてきているという事実。

改めて、自分の職業に照らして考えてみると、潰れるお店には、一定の条件があるように思う。

逆の見方をすれば、その条件さえ満たしていれば、潰れることはない、という条件。

今回は、そんな人気のないお店が潰れずにやっていけている理由について、改めて考えてみたいと思う。

■お店が潰れない条件

いきなり会計学の難しい話をすると、戻るボタンを押される確立が上がることは私も承知はしている。

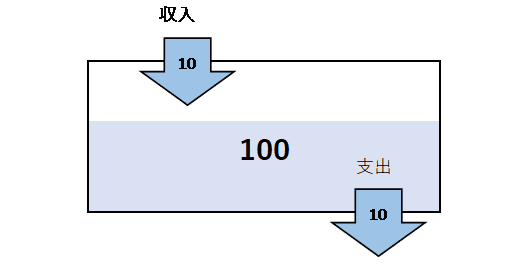

そこで、お金を水に置き換えて、バスタブで視覚的に説明してみたいと思う。

お風呂にお水を貯めるイメージで、下の図を見て頂ければと思う。

まず、上に蛇口があって、そこから水(お金)がバスタブに流れ込む。事業者であれば売上という入(収入)の話である。

次に、下には栓があって、そこから水(お金)が流れ出る。事業者であれば仕入や経費や返済等という出(支出)の話である。

これらの入と出は、まさしく流れを示していますので、会計的に"フロー"と言う。

ちなみに、お金がある状態とは、水が溜まっている状態とするので、真ん中の100の部分であり、対してこちらは"ストック"と言う。

ここまで理解してもらった上で、

お店が潰れない条件を考えてみたい。

お店が潰れるということは、

お金がなくなるということであり、

バスタブの中のお水がなくなることを意味する。

ここから2つの条件が導き出せる。

◆お店が潰れない条件①(フローの観点)

"出よりも入の方が多ければ、潰れない。"

図のように、仮にバスタブの水が空っぽであったとしても、支出(出)よりも収入(入)の方が多ければ、必ずバスタブには水が溜まることになる。

なので、出<入という状態が、お店が潰れない一つの条件になる。

◆お店が潰れない条件②(ストックの観点)

"入より出が多くなったとしても、

残高の方が多ければ、潰れない"

とはいえ、毎日毎月、出<入という状態を作れるかと言うと、当然ながらそうはならないわけである。

出>入という状態が出たとしても、残高という名の水が溜まっていれば、その範囲内でカバーができるわけである。

ここまでの話は、家計でも当てはまる、当たり前と言えば当たり前の話。

ここから、具体的にお店に置き換えて考えてみたいと思う。

■人気のないあのお店が潰れない理由

具体的にお店に置き換えて見ると、

◆お店が潰れない条件①(フローの観点)

"出よりも入の方が多ければ、潰れない。"

確かに人気がなく、収入(入)は少ないかもしれないが、それ以上に支出(出)が少ない可能性を考えてみるべきである。

この辺りは、一見、見つけづらいところに理由がある場合が多い。

まず、見かけよりも支出(出)が少ない場合を考えてみたい。

かなり多いパターンがこれである。

・親の持家を相続しており、家賃がかからない

これは、経験上、昔ながらのお店ではかなり当てはまると言って良いと思う。

家計でもそうだが、家賃が支出全体に占める割合は通常の場合、かなり高いはずである。

固定資産税くらいはあるはずなので、ゼロではないにしろ、極めて少額であれば、その分だけ必要な売上高は少なくて良いという話である。

他にも、自宅兼事務所のパターンや、そもそも事務所を持たなくても業務が成り立つ業種(建設業やサービス業等)のパターンにも、同じことが言える。

一方、見かけよりも収入(入)が多い場合はどうだろうか。

お店であれば、

・小売以外の収入源がある

このパターンがほとんどであると思う。

外から見えやすい小売以外に、きちんとした収入源があるのである。詳しくは後述したい。

◆お店が潰れない条件②(ストックの観点)

"入より出が多くなったとしても、

残高の方が多ければ、潰れない"

これは、残高の問題であり、おおよそ下記の二パターンになってくると思われる。

・過去に積み上げた残高がある

・事業に注入できるだけの個人財産がある

残高がゼロにならない限りは、お店を続けることは可能なので、自分の給与を少しでも取れればという想いで粛々と続けているというお店も一定程度あるのだと言える。

■見えない蛇口を探してみよう

さて、先程少し飛ばした、見かけよりも収入(入)が多い場合について、少しばかり掘り下げて考えてみたいと思う。

小売店の場合、お店に来る顧客の数で繁盛具合を決めがちである。

しかし実際には、そのような見えやすいBtoCの収入よりも、見えにくいBtoBの収入で商売が成り立っている場合が多い。

これが、先程言った小売以外の収入源があるとした部分である。例えば、商店街の精肉店は、商店街を通る一般客だけでなく、地域の学校の給食用の肉を卸すことで商売を安定させていることは、あまり知られていない事実である。

コロナ禍で、人通りの減少以上に、学校給食がストップしたことが打撃になったとのニュースもあった程である。

精肉店だけに限らず、これは八百屋や酪農家などにも同じことが言えるわけであるし、当然ながら卸し先は学校だけではなく、行政や民間企業でも当てはまるわけである。

冒頭の例を出した文房具屋も、地域に根ざして顔なじみの学校や行政、あるいは得意先である民間企業という太いパイプを持っているのかもしれない。

ちなみに、説明が卸売業ばかりになってしまったが、実際には、製造業、あるいはサービス業などを別の収入源にしているパターンも多く見受けられる。

以前の記事で、成城石井の例を挙げたことがあるが、対一般顧客という小売業以外にも、様々な業種が展開されているというケースは、意外と多いように思う。

成城石井の業種展開の例

・メイン:輸入商品の販売

→②小売業(モノ(譲渡))

・サブ:

・スーパー内に出店

→①卸売業(モノ(譲渡))

・ポテトサラダ等の自社製品の開発

→③製造業(モノ(譲渡))

・自社製品を転用したワインバー事業

→④飲食業(サービス)

このように、隠れた収入源となる見えない蛇口を探すことで、一見人気のないお店が成り立っている理由が見つけられたりする。

続いているのには、何かしらの理由が存在するということであり、それを学ぶことはビジネスを考える本質が含まれていて、意味があることだと改めて思わされた。

■おわりに

内容こそ少し観点が違うものの、意図せず「さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 」に似たようなタイトルになってしまったことは、一つの反省点である(同業者としても、一読者としても、山田先生は日頃から尊敬する人の一人であるが)

ちなみに、バスタブの例はなかなか応用が効くと個人的には思っている。

例えば、今回「支出」としてひと括りにしてしまったが、その中には「将来の収入につながる支出」も含まれているわけであって、その切り口から投資を説明したりも出来たりするわけである。

機会があれば、そちらもまとめてみたいと思う。

今回は、そんか身近な疑問を通じて、ビジネスを会計的に考えてみようというお話でした。

それではまた!