私教育の矜持と内村鑑三

□景色

「教育の目的は人を作るにある。そして人たるは、学者たり、知者たり、成功者たることではない。おのれに足りて他に求むるの必要なく、窮乏のうちにあるも感謝満足の生涯を続け得る者である。わが文部省はその国民教育においてかかる人を作り得しか。」(「教育の目的」)

内村鑑三は「公教育」に完全に任せることはできないと考えていた。家庭や私塾、私学の果たす教育上の重要性ないし意義を考え「私教育」を徹底的に生かした内村を通し、私たちは「公教育」に何でも求める態度を改め、一度「私教育」をこそ自分たちの力で盛んにする方途を真剣に探る必要がある。

□本

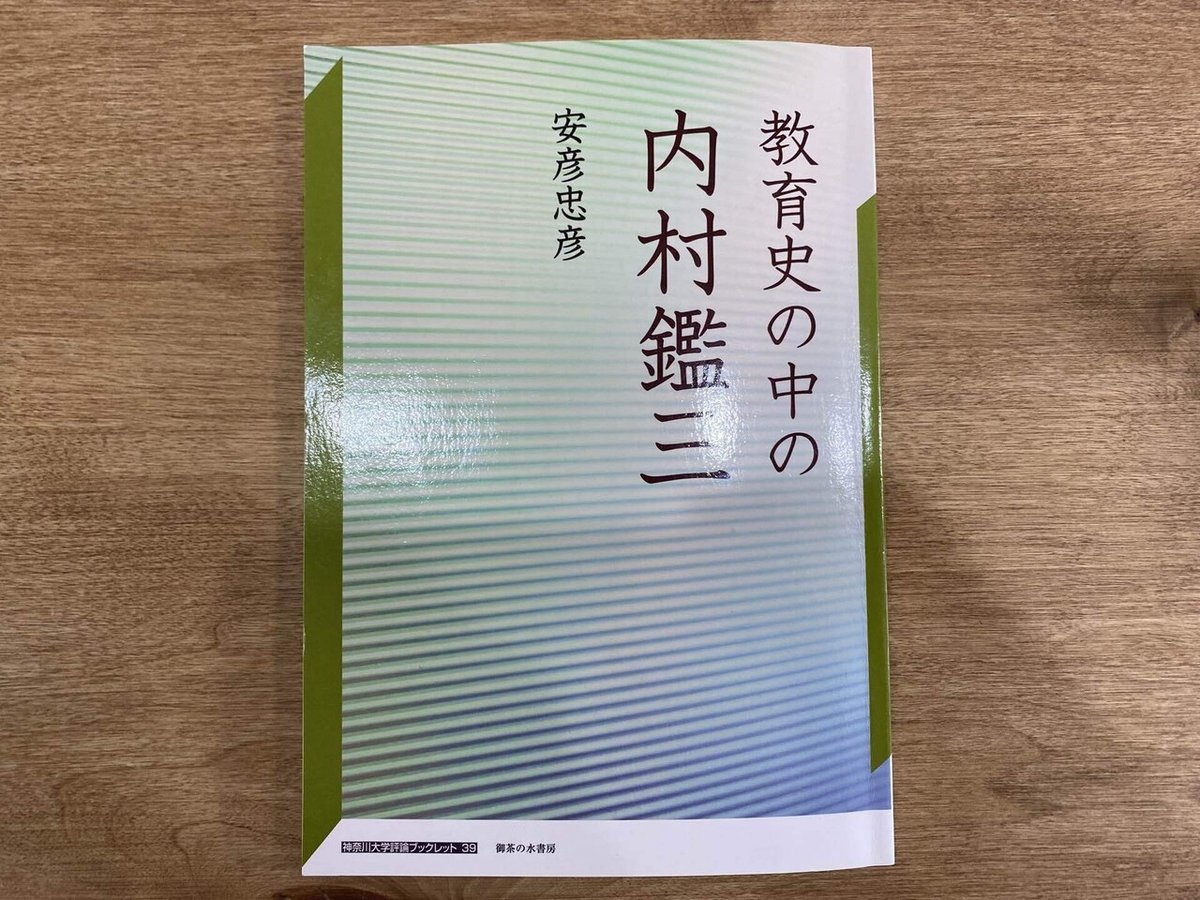

『教育史の中の内村鑑三』

安彦忠彦 お茶の水書房 2016年

目次

はじめに

1 明治以来の日本人と日本の教育

2 明治以来の日本の教育と内村鑑三の生い立ち

3 明治中期からの日本の教育と内村鑑三の公教育批判

4 大正期以後の日本の社会教育と内村鑑三の教育観

5 第二次世界大戦後の日本と内村の系譜から見た日本の教育

6 現代の日本社会と内村の系譜から見た日本の教育

□要約

家庭や私塾、私学の英学校や外国語学校、外国人教師による大学並の教養教育と専門教育を行う札幌農学校で育ち、その後アメリカに留学し、非常に高い学問的教養を身につけた内村は日本の「公教育」を受けていない。また、一高の半年足らずを除き五年間、私立の中等教育諸学校で「私教育」の場の教師として過ごしている。

教育界を去ると内村は著作活動に専念する。社会教育に方向を転じた。日清戦争から日露戦争にかけての十年間、新聞・雑誌による社会的発言を盛んに行った。

その後、「伝道」という私教育的な活動を通して「人づくり」に専念する。西洋から「独立」した、日本人として、外国人宣教師や教会などの組織を通さず、自力で直接に聖書から基督の教えを学ぶ、日本的な「無教会信仰」に半生をかける。内村は個人としての人間の有り様を内側から変えることをめざした。

基督教は中より外に向て働くものでありまして、社会主義其他総て此世の主義が外より中に向て働くのとは全く其行動の方法を異にします。基督教の見る所を以てしますれば、社会の不公平は皆な人が神を捨て去りしより起こりしものでありまして・・・之を癒すの方法は人を其父なる神に連れ還るにあって・・・故に基督教は制度とか組織とか云ふものには至て重きを置かないものであります。(「基督教と社会主義」『聖書之研究』)

学校教育を絶対化せず、「独立の生涯」を目指す真の教育は自分の伝道において行われているという確信が内村にあった。

これは実に世界の見物であります。これほど奇妙なるものは世界にありません。・・・ヘルバルトが神と書きしところを、これはわが国体に適わずとてこれを削り、その代わりに、天皇陛下と加えしは・・・不忠実極まる所行でありまして・・・堂々たる日本の文部省では、かかる非学者的の事をなすのを少しもとがめず・・・真正のヘルバルト主義の教育学であるとて、これを国民の上に強いたのであります。(「日本の大困難」)

内村の到達した思想的立脚点は、「末は博士か大臣か、はたまた大将・元帥か」という「公権力」に役立つ人材養成をめざす「公教育」ではなく、常にそれを越えて物事を見ることのできる、「とらわれない、自由な視野と思考」を育てる「私教育」をめざしていた。「人間」や「人類」という「普遍的な」ものを、いつでも、どんな時代でも忘れずに見つめ続け、それとの対照において常に意味づけ、価値づける態度を保っていた。

しかし、内村は「一部の少数の優れた若者」の独立の気概を高めることに主眼を置いた。文部省は「大多数の勤労に従事する若者」に目を向け、彼等の国家への依存心を強化し、国家からの独立の気概を削ぐことに腐心し、国民の大多数を誘導できる体制をつくり、少数の反対を抑え込むことに成功したため、内村の考えは失敗であったとも言える。